Amoureux

NOTICE EXPLICATIVE

La tyrannie homophobe et bisexuelle du discours imposé de l’« Amour »

« L’Important, c’est d’aimer et d’être heureux ». Voilà le gentil discours que nous tient la télégénique Miss France homosexuelle pour expliquer combien l’amour entre deux hommes, ou entre deux femmes, est merveilleux, incontestable, et qu’il vaut le coup d’être vécu (Elle oublie de dire qu’elle est « contre la guerre et pour la Paix dans le monde », mais bon, tant pis… on lui pardonne pour cette fois). Et dans les fictions homosexuelles comme dans les échanges sociaux actuels, les personnages homosexuels/les personnes homosexuelles se qualifient régulièrement de personnes « amoureuses » plutôt que de personnes « homosexuelles », d’ailleurs. L’argument de « l’Amour » arrive au hit parade des justifications de l’homosexualité (même avant celui du plaisir sexuel, c’est dire !). Est-ce efficace et convaincant ? Pas si sûr. Surtout quand il y a si peu d’amour concret derrière la jolie étiquette en forme de cœur ou d’arc-en-ciel que nous collent violemment sur le front les promoteurs de l’« Amour gay irréfutable ».

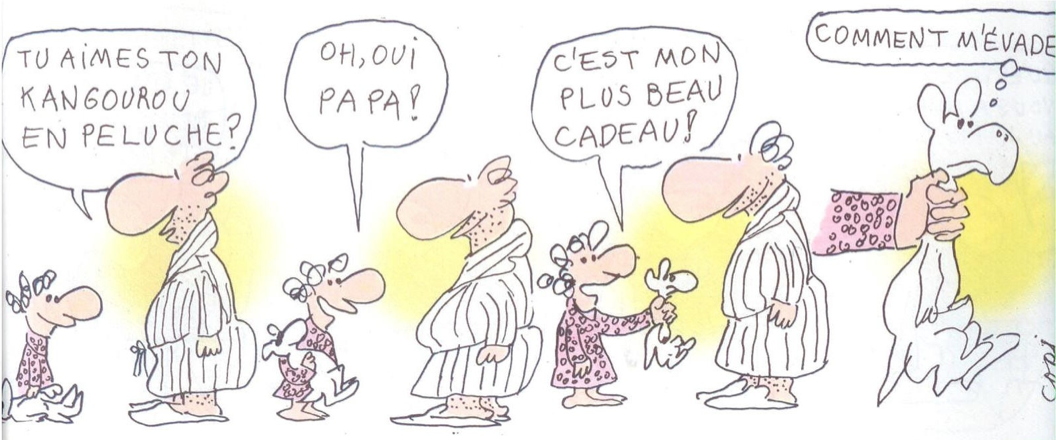

La différence entre l’amour « adulescent » et l’Amour vrai est exactement à l’image de la différence qui existe entre « sincérité » et « Vérité », ou entre « être amoureux » ( = ressentir des sentiments, une attirance physique, vibrer pour quelqu’un, vivre des instants d’émoi intenses qu’on appelle couramment « coups de foudre », suivre la courbe en dents de scie de son ressenti, …) et « aimer » ( = donner toute sa personne à un être unique et éternel, s’engager le plus totalement possible en faveur de la vie, dire à l’autre « Je te choisis », canaliser ses sentiments vers une seule direction, respecter le Réel et la Nature…). Le binôme « être amoureux/aimer » n’est pas antinomique, même si les deux sont bien distincts : le premier est plus simple que le second (tomber amoureux est à la portée de tout le monde, alors qu’aimer, ce n’est pas donné à tout le monde : cela implique le renoncement, un choix, une liberté posée fermement) ; le second prime toujours sur le premier, même s’il ne se suffit pas à lui-même ; le second canalise et utilise le premier pour transformer la pulsion en énergie vitale (comme l’ellipse de notre ADN). Cette différence entre « être amoureux » et « aimer », le désir homosexuel ne l’a pas faite. C’est pourquoi les personnes homosexuelles confondent très souvent intentions/goûts et Amour, ou bien tiennent un discours complètement cucul pour justifier n’importe quel type de relation dite « amoureuse », y compris les relations qui ne sont pas « d’amour ». En d’autres termes, il est plus juste de les définir comme des personnes amoureuses que comme des personnes aimantes.

Bon, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais dans un premier temps vous servir la quantité astronomique de guimauve qu’on nous donne habituellement à la Cantine Rainbow. Et après quelques bouchées, vous en serez tellement écœurés que vous allez mieux comprendre d’une part ce que j’ai essayé de vous expliquer rapidement sur l’Amour un peu plus haut, et d’autre part aussi mesurer combien stupide et militaire est la dégoulinade de bien-pensance que s’/nous impose la communauté homo pour ne pas avoir à aimer en actes et en Vérité.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mère gay friendly », « Planeur », à la partie « Films cuculs » du code « Milieu homosexuel paradisiaque », et à la partie « le silence béat » du code « Déni », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

Le personnage homosexuel se qualifie de personne « amoureuse » plutôt que de « personne aimante/aimée » ou de « personne homosexuelle », afin d’éviter de se définir, de regarder ses propres actes, et d’aimer sur la durée :

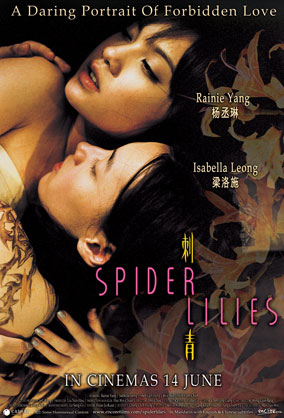

Dans la série des créations artistiques chantant l’amour homosexuel avec des p’tits cœurs partout (et pas mal de cœurs brisés, du coup), il y a le roman La Tentative amoureuse (1893) d’André Gide, le roman Médianoche amoureux (1985) de Michel Tournier, le film « Deux filles amoureuses » (1995) de Maria Maggenti, le film « Les Amoureux » (1993) de Catherine Corsini, la chanson « Amoureuse » de Véronique Sanson, le film « I’m In Love » (« Je suis amoureux », 2013) de Raphaël de Casabianca, le poème « Amoureux dans la vie » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, la pièce Rêveries d’une jeune fille amoureuse (2013) d’Arthur Vernon, la chanson « Nous les amoureux » de Jean-Claude Pascal, la chanson « Les Romantiques » de Catherine Lara, l’album Romantiques pas morts de Patrick Juvet, le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie Macdonald, le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, le film « A Question Of Love » (1978) de Jerry Thorpe, la chanson « L’Innamoramento » de Mylène Farmer, Le Dictionnaire amoureux de l’Espagne (2005) de Michel del Castillo, le poème « Todo Es Por Amor » de Luis Cernuda, le roman Une Soif d’amour (1950) de Yukio Mishima, le film « Les Amoureux » (1964) de Mai Zetterling, le film « L’Important c’est d’aimer » (1974) d’Andrzej Zulawski, le film « L’Incroyable histoire vraie de deux filles amoureuses » (1995) de Maria Maggenti, le film « La Carte du cœur » (1998) de Willard Carroll, le film « Bocage, O Triunfo Do Amor » (1998) de Djalma Limongi Batista, le film « Celui qui aime a raison » (2006) d’Arnold Pasquier, le film « C’est la vie » (2001) de Jean-Daniel Cadinot, la photo Les Amoureux (1998) de Pierre et Gilles, la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe Botti, l’album Être amoureux (2005) d’Élisabeth Brami, la chanson « L’amour à l’envers » de Shy’m, etc.

« Je suis amoureux de Julien. Mais ça veut rien dire. J’suis amoureux de tout le monde ! » (Yoann, le héros homosexuel, de la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; « Il y avait des jeunes gens comme moi, amoureux fous de l’opéra, conscients ou non de leur différence, qui scrutaient chaque nouveau visage, beau ou laid, se présentant aux doubles portes d’entrée, à la recherche d’un signe de reconnaissance, d’un regard un tant soit peu insistant, peut-être même d’un sourire. Je tombais moi-même amoureux aux trente secondes, convaincu que tel ou tel spectateur regardait dans ma direction, plantait son regard dans le mien, hésitait à m’aborder. » (le narrateur homo dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 43) ; « Je suis amoureux. » (Chris, le héros homo dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Il faut être amoureuse. […] Je crois que je suis amoureuse de toi, Clara. » (Zoé s’adressant à Clara, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « C’est l’amour qui compte. » (le jeune Michael parlant de son émoi pour un de ses camarades, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; « Tomber amoureux, c’est l’Âge d’Or ! » (Pierre l’hétéro dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « Chacun fait c’qu’il veut. » (Pierre n’osant toujours pas se positionner sur l’homosexualité, idem) ; « La vérité, c’est que je suis tombée amoureuse d’Aysla. » (Marie, l’héroïne lesbienne du téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann) ; « Je ne suis même pas homo. Il y a deux ans, j’ai juste aimé follement l’homme de la vie de l’ancienne femme de la mienne. Depuis, tout est rentré dans l’ordre. » (Rémi évoquant son histoire avec l’hétéro Damien, le copain de son ex Marie, dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza) ; « Dans les bras d’Arthur, je n’étais pas un pédé. » (Jimmy, l’amant d’Arthur, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; « Ces deux hommes qui s’aimaient, c’est beau, non ? » (Eva parlant de Verlaine et Rimbaud, dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion) ; etc.

Par exemple, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, l’obsession de tous les personnages principaux, affichée dès le départ, c’est de « tomber amoureux » et d’embrasser quelqu’un un jour. Dans le film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa, le héros homosexuel Phillip, en s’adressant à son amant, et finalement à tous les membres de la communauté homosexuelle, sort une phrase culte (la seule du film… faut pas la rater) : « On est des cœurs d’artichaut. » Naaaan… tu crois ? Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), Laurent Spielvogel reprend en play-back au moment du salut final la chanson « Falling In Love Again ». Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas et François concluent leur histoire avec cette phrase creuse : « Tu sais, François, cette histoire n’est pas une question d’orientation sexuelle. Cette histoire, c’est l’histoire d’une personne qui est tombé amoureux d’une personne. » Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Camille, l’héroïne invisible que tout le monde croyait hétérosexuelle, sort avec Ninon, elle aussi bisexuelle : « C’est arrivé comme ça. Camille n’est pas plus bisexuelle que lesbienne. On a été dépassées par les événements. »

Généralement, on entend toujours de la part des personnages homosexuels des fictions la même rengaine sur l’amour – une rengaine particulièrement homophobe d’ailleurs puisqu’elle encourage à nier la spécificité du désir homosexuel (en mettant toutes les orientations sexuelles sur le même plan) et à taire l’énonciation et la pratique d’une bisexualité qui paradoxalement est censée s’appliquer à tout le monde universellement. Elle tient en peu de mots : « Je fais ce que je veux en matière de sexe à partir du moment où j’aime, puisque l’important c’est d’aimer. » On préfère baptiser ce poncif contemporain sur la sexualité de « queer » ou d’« amour » pour ne pas voir qu’il exprime une simplification désastreuse de l’Amour vrai (certes, l’Amour est une force sexuée, mais pas nécessairement un acte génital/sensuel), ainsi que notre propre homophobie intériorisée.

Pour être plus clair, je vous laisse lire maintenant la sempiternelle Litanie de la Nullité – et de l’Homophobie homosexuelle, par la même occasion ! – de la Nation gay friendly : « Non. On n’est pas lesbiennes. C’est juste qu’on s’aime. » (Élisa à son amante Mahaut, dans le film « Le Sable » (2005) de Mario Feroce) ; « J’aime un mec. J’aime Cédric. C’est pas une question d’être pédé. C’est juste une question d’amour. » (Laurent à son père, dans le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure) ; « C’est pas les filles que j’aime. C’est toi, et depuis toujours. » (Zoé s’adressant amoureusement à sa meilleure amie Clara après l’avoir embrassée, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « Je suis amoureuse ! » (Alba découvrant subitement son amour lesbien face à son amante Yolanda, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Ils s’aimaient, sachez-le. » (cf. le poème « Ils s’aimaient » de Vicente Aleixandre) ; « C’est beau l’amour. » (cf. la chanson « Maman a tort » de Mylène Farmer) ; « Arrête de vouloir comprendre. J’aime Loïc. Un point c’est tout. » (Guillaume dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret) ; « Il faut aimer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe comment, pourvu qu’on aime. » (Sébastien dans la pièce Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim) ; « Tout bien réfléchi, n’importe qui ferait l’affaire. » (Ninette découvrant peu à peu son homosexualité face à Rachel, dans la pièce Three Little Affairs (2010) d’Adeline Piketty) ; « Je suis encore complètement amoureux. » (Hugo le héros homo du film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ?, 2010) de Malu de Martino) ; « On a le droit d’aimer qui on veut, comme on veut. » (cf. la chanson « Entre Elle et Moi » des Valentins) ; « T’aimer parce que c’est aujourd’hui, c’est ce qui compte vraiment. » (cf. la chanson « J’attends » de Mylène Farmer) ; « Aimer les filles ou les garçons, c’est aimer de toute façon » (cf. la chanson « La plus belle fois qu’on m’a dit je t’aime » de Francis Lalanne) ; « On s’en fout qu’on soit hétéro ou homo. Pourquoi les gens ne peuvent pas nous accepter tels que nous sommes ? » (Oscar dans le film « Un de trop » (1999) de Damon Santostefano) ; « Tribu, qu’est-ce que nous voulons ? Paix et liberté maintenant !!! […] Faites l’amour ! » (les comédiens de la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Moi, je dis que le vrai défi, c’est d’être soi-même ici et maintenant. » (Vincent dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve) ; « Hétéro, homo, c’est dépassé : je t’aime seulement parce que c’est toi. » (Mécir à Paul, dans le film « Grande École » (2003) de Robert Salis) ; « Quelle est la différence ? Enfin, Suzanne, je ne te reconnais plus. L’amour est toujours l’amour. C’est une femme ? Eh bien tant mieux pour toi ! » (Anne, l’amie gay friendly de Suzanne, quand celle-ci lui annonce avec difficulté son homosexualité, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 144) ; « Je n’ai rien contre. Ce qui compte, c’est ton bonheur. » (la tante de Dany à son neveu, dans le film « Sexe, gombo et beurre » (2007) de Mahamat-Saleh Haroun) ; « C’est important de faire ce qu’on aime. […] Malik, moi, je ne veux que ton bonheur. » (Sara à son fils homo Malik, dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia) ; « Tu dis : j’avais décidé de ne plus aimer les hommes. Mais toi, c’est différent. » (Vincent à Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 44) ; « Je ne me sens pas plus hétéro qu’homo. C’est juste toi. » (Bart en s’adressant à son amant Hugo, dans l’épisode 268 de la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1 le 13 août 2018) ; « Qu’on soit tarlouze ou hétéro, c’est finalement le même topo. Seul l’amour guérit tous les maux. » (cf. la chanson « Petit Pédé » de Renaud ; et le pire, c’est qu’avec un discours conventionnel pareil, Renaud arrive encore à s’étonner de ne pas avoir réussi à faire davantage d’émules dans la communauté homo…) ; « Ce n’est pas que je sois lesbienne en quoi que ce soit : ce qui m’attire, c’est la personne. Il se trouve simplement que toutes les personnes qui m’attirent sont des filles. » (Jessica Campbell dans le film « L’Arriviste » (1999) d’Alexander Payne) ; « Le sexe est universel : il se fout de notre genre et de nos préférences. […] [Concernant l’infidélité au sein de notre couple…], on a choisi la voie moyenne de la communication totale avec, au premier chef, le respect des sentiments de l’autre. » (Michael à son compagnon Ben, dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 70 puis 78) ; « Il s’agit d’amour ! Alors de quoi est-ce que tout le monde a si peur ?!? » (Steven faisant un coming out larmoyant face à l’assemblée muette de sa High School, dans le film « Get Real », « Comme un garçon » (1998) de Simon Shore) ; « Tout ce qu’on fait, c’est par amour. Ça ne peut pas être mal. » (Kal à Fran, dans le film « Sex Revelations » (1996) d’Anne Heche) ; « C’est pas la vérité qui compte. C’est le bonheur. » (Alice dans la pièce Open Bed (2008) de David Serrano et Roberto Santiago) ; « Être toujours heureux est un commandement d’une importance vitale. » (cf. proverbe hassidique cité en épitaphe du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 226) ; « Make Love, not War we say : It’s easy to recite ! » (cf. la chanson « Love Makes The World Go Round » de Madonna) ; « ‘Aime et fais ce que tu veux’, disait Augustin. Le vrai combat, il est là ! » (Frère Antoine à Malcolm dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 137) ; « S’il me manque l’amour, je ne suis rien. » (Mark lisant au temple l’Épître de saint Paul aux Corinthiens, dans le film « Save Me » (2010) de Robert Cary ; plus tard, son copain Scott dira : « L’amour est juste. Et l’amour, c’est bien. ») ; « L’essentiel, c’est l’amour. » (Göran dans le film « Patrik, 1.5 », « Les Joies de la famille » (2009) d’Ella Lemhagen) ; « C’est de l’amour finalement. » (cf. la conclusion de l’adjoint au maire pendant la cérémonie d’un mariage gay dans une mairie française, sketch « Le Mariage homosexuel bientôt en France » de l’humoriste Lamide Lezghad, à l’émission On n’demande qu’à en rire sur France 2, le 31 janvier 2011) ; « L’important, c’est que tu sois heureux. » (la mère face à son fils qui fait son coming out, dans un sketch « Coming out du dimanche midi » de l’émission Tout le monde il est beau sur la chaîne Canal +, 2011) ; « L’essentiel, c’est que tu sois heureuse, et que tu reste en vie. » (la mère à sa fille Ariane qui lui annonce qu’elle est lesbienne, dans le film « La Bête immonde » (2010) de Jann Halexander) ; « Je suis heureuse pour vous car l’amour est une chose formidable. » (Yvonne la gouvernante s’adressant à Ednar à propos de son couple avec Dylan, dans le roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 74) ; « Aimer un garçon, ça ne veut rien dire. Ce n’est pas pour ça qu’on est homo. D’ailleurs, je ne l’aimais pas. Je le trouvais beau, c’est tout ! » (Bryan en parlant de Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 32) ; « J’aime France… mais attention ! Je ne suis pas du tout lesbienne ! » (Sharon, qui se décrit comme une « bi », dans la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne ; de son côté, France dit que son homosexualité n’est pas une question d’identité, mais uniquement « de désir, de Moment, d’Amour… ») ; « Ce qui compte, c’est d’être amoureuse. […] C’est pas si grave d’être homosexuelle quand on s’aime. » (Hortense qui, en tombant amoureuse de Raphaël qu’elle avait pris pour une femme pendant toute la croisière, finit par se croire lesbienne, dans le film « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux) ; « Il n’y a pas d’homosexualité, ni d’hétérosexualité, il y a la sexualité. » (cf. le film « La Truite » (1982) de Joseph Losey) ; « Quoi que tu sois, garçon ou fille, ça n’a pas d’importance. Je sais que je t’aime. » (Leslie Cheung dans le film « He’s A Woman, She’s A Man » (1994) de Peter Chan) ; « En amour, il n’y a pas de règles. » (Harold, l’un des héros homosexuels du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Et l’amour dans tout ça ? » (Emad, le frère d’Adineh l’héroïne transsexuelle F to M, s’adressant à son père, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; « J’ai le droit d’être amoureux » (cf. le chanson « J’ai le droit aussi » de Calogero) ; « Aimez ! Aimez ! Tout simplement. Et peu importe comment. » (Dominique, dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet) ; etc. Dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner, l’avocat Roy Cohn ne croit pas aux identités « gay » et « lesbienne », mais uniquement « aux relations ».

Par exemple, dans le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, Aysla et Marie sont deux femmes mariées qui couchent ensemble… (l’une d’elles regrette de s’être mariée avec un homme : « Je n’aurais jamais dû me marier… ») mais elles n’assument absolument pas la réalité de leur pratique amoureuse, et font preuve d’homophobie inconsciente : « Que les choses soient claires : je ne suis pas lesbienne. » prévient Marie. « Et moi non plus. » lui répond Aysla, pour continuer de sortir avec elle en la déculpabilisant. En gros, vous détestez le mariage ainsi que l’homosexualité ? Eh bien raison de plus pour la pratiquer !

Dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion, André, homosexuel, se montre très entreprenant en draguant Cyril, un de ses collègues de bureau sur qui il se fait des films. Finalement, Cyril le repousse (« Je ne suis pas branché pédés, en vrai. ») mais André, dans un premier temps, refuse d’outrepasser les limites imposées par un discours homophobe : « Mais moi non plus. On n’est pas obligés de mettre des mots sur tout… ».

Derrière les refrains prônant l’« Amour », on lit souvent chez le héros homosexuel une grande immaturité affective et une profonde angoisse, car l’état amoureux est propre à la passion, à l’adolescence, et fait vivre les montagnes russes émotionnelles à celui qui s’y enchaîne (cf. l’album Être amoureux : Petits bobos, petits bonheurs (2005) d’Élisabeth Brami) : « Il faut admettre que ce comportement d’éternel adolescent me jouait parfois de vilains tours. Effectivement, je tombais amoureux mais cela ne durait pas plus d’une semaine. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 132) ; « Ainsi, les années défilaient à grands pas ; je vieillissais sans voir venir mes rides ; mes cheveux grisonnants tout autour de mes tempes prouvaient que j’avais atteint un bel âge. Mais comme toujours, j’étais amoureux, car je n’avais jamais pu vivre sans amour. » (idem, p. 184) ; « Malgré les bonheurs que Marie me donnait tous les jours, ce bel amour simple ne me suffisait déjà plus. Cette inclination que j’ai pour la conquête est sans doute le pire. Je me sens toujours amoureuse du plus difficile, de l’impossible même, et donc condamnée à n’être jamais comblée. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 204-205) ; etc.

Par exemple, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, c’est au moment où Franck avoue à son ami Henri qu’il entame une relation « sérieuse » avec Michel (« J’crois que je suis en train de tomber amoureux. ») qu’Henri sent précisément qu’il se jette dans la gueule du loup (« Et c’est ça qui te tracasse ? » lui répond-il immédiatement).

Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Arnaud, le héros homo qui ne s’assume pas, refuse de poser le mot « homosexuel » sur ses propres pratiques amoureuses avec son compagnon : « J’ai des relations sexuelles avec Benjamin, une fois de temps en temps. Comme tout le monde. »

Ce discours pro-« amour », qui se veut humaniste, et incarné dans les Sens (je l’ai bien écrit au pluriel!), ne se dirige en réalité qu’à des corps végétaux, angéliques, non-sexués, immatériels, narcissiques, où l’autre (ou soi-même !) en face n’existe pas. « Je voudrais pouvoir être amoureux. Ma propre personnalité est un poids pour moi. » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) ; « Et ils s’émeurent. Et ils s’aimèrent. » (le petit homme et Jean-Claude son amant spéculaire, dans le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau) ; « J’allais de déceptions en déceptions, et pourtant je ne me lassais pas de tomber amoureux. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 114) ; « Avec un peu d’amour, beaucoup d’alcool, tout passe toujours. » (Jeanfi, le steward homo dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; etc. À la fois il cache et il traduit une réelle déprime, une haine de soi redoutable.

On retrouve dans les œuvres homosexuelles le refrain de la philosophie légère (et pourtant dangereuse) de « l’amour n’a pas de sexe », et celui – encore pire pour la communauté homosexuelle puisqu’il neutralise son droit à exister – de « l’amour n’a pas d’orientation sexuelle ». « On n’a pas couché ensemble. On a fait l’amour. […] J’ai pas couché avec Quentin. Je l’ai aimé. » (Jules, le héros homo en parlant de son aventure avec Quentin, pour ne pas assumer de dire qu’il est homo ET pour idéaliser son « histoire de cul », dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ; mais homo, bi, hétéro c’est pareil, on ne mange pas dans les assiettes cassées. » (le chauffeur du taxi dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 120) ; « On se fout de qui embrasse qui. » (Tori, la lycéenne gay friendly, dans le film « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » (une vieille mamie secondée de son mari, idem) ; « De toute façon, le vingt-et-unième siècle sera bi ou ne sera pas ! » (Claude, l’une des héroïnes lesbienne du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 63) ; « Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. » (une réplique dans la comédie musicale « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy) ; « Ça vous fait rien de savoir ce que c’est que de faire l’amour avec un garçon, ou avec une fille d’ailleurs ? » (Jacques s’adressant à Anna, la jeune voyante, dans le film « L’Apparition » (2018) de Xavier Giannoli) ; etc.

Menée à son terme, la Queer Theory est homophobe et hyper matérialiste : « Ne me dis pas que tu es pédé et que ça existe d’être pédé. Ça n’existe pas, la seule chose qui existe, c’est des situations sexuelles qui font bander tout le monde, les filles comme les garçons, hétéros ou pédés. » (Cody, le héros homosexuel américain à son pote gay Mike dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 99) ; « Les objets comme des collections de sable, Témoins de nos escales dans le monde amoureux. » (le Comédien, dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Un enfant, qu’il soit élevé par deux pédés du cul ou par un père et une mère, l’important, c’est qu’il ait de l’amour. » (Nadia, la mère porteuse hétéro dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand) ; « C’est le grand Amour. On ne peut rien y faire. » (Tom, le héros homosexuel, forçant Dick à l’aimer, dans le film « The Talented Mister Ripley », « Le Talentueux M. Ripley » (1999) d’Anthony Minghella) ; etc.

Par des propos lénifiants sur l’amour, c’est toute une censure/indifférence homophobe sur le désir homosexuel qui est imposée. Et ça, c’est très inquiétant pour le futur des personnes homosexuelles, qui ne se verront bientôt plus reconnaître leur désir homosexuel, ni leur culture, ni leur légitimité à exister en tant que personnes homosexuelles, si ça continue. Qu’on ne s’étonne pas de la recrudescence des actes homophobes dans une société pareille où le discours bisexuel asexualisant (qu’on nous ordonne de nommer « amour ») a pignon sur rue !

L’un des points de réflexion que je trouve cependant intéressant dans ce chœur d’agneaux bêlants – même s’il est faux de l’interpréter ensuite comme une essence homosexuelle éternelle –, c’est quand certains personnages ou certains auteurs affirment que « les » homosexuels font partie d’une race à part appelée « les amoureux » : « Nous appartenons à la race d’Eros. » (Le Coryphée dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias) ; « J’ai grandi dans le romantisme. » (Mme Garbo dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi) ; « Le pire, c’est que votre caractère vous pousse à être amoureux. » (D’Albert à Alcibiade, dans le film « Le Chevalier de Maupin » (1965) de Mauro Bolognini) ; « Nous, les lesbiennes, on tombe toujours follement amoureuses. » (Océane Rose Marie dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009). À mon sens, ils touchent ici du doigt ce qui est l’une des caractéristiques les plus saillantes de la nature du désir homosexuel : c’est un désir sentimental et amoureux plus qu’un désir aimant. Dans son roman En l’absence des hommes (2001), Philippe Besson a bien choisi les mots qu’il prête à Proust pour illustrer ce que je viens de vous expliquer : « Je ne suis pas un amant, ne l’ai jamais été. Je suis un amoureux, véritablement. » (la figure de Marcel Proust, p. 93)

Dans l’amour homosexuel, le « désir d’aimer » semble l’emporter sur « l’amour en actes ». Par exemple, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Matthieu, le héros homosexuel, nous raconte sa love story, et surtout la courbe montante-descendante de ses sentiments ; d’ailleurs, c’est au moment où il se sent le plus in love de Jo (« Le top du ‘Je suis amoureux’. » dit-il) qu’il va finalement le tromper.

On reste sur le terrain des bonnes intentions, ou bien du rêve. C’est particulièrement perceptible dans les chansons de Mylène Farmer (« J’avais rêvé du mot aimer. », cf. la chanson « Rêver » ; « J’ai dans mon autre moi un désir d’aimer, comment l’oublier ? », cf. la chanson « Tous ces combats ») mais également dans d’autres œuvres très appréciées des personnes homosexuelles. Par exemple, c’est ce désir d’aimer que souligne le critique Bernard Urbani dans le discours de la manipulation amoureuse des deux héros bisexuels des Liaisons dangereuses (1782) de Laclos, la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont, qu’il décrit comme deux êtres « avides d’aimer », malgré leur cruauté effective (Bernard Urbani, « Le Couple libertin : Valmont, Merteuil », dans Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Analyses et Réflexions sur Les Liaisons dangereuses de Laclos (1991), p. 78). Dans un élan très Walt Disney qui stipule que « tous nos rêves sont possibles à partir du moment où on y croit très fort », certaines personnages homos prônent la toute-puissance de la sincérité, sans penser une seule seconde que l’enfer ne fonctionne qu’à coup de bonnes intentions : « Une personne est d’autant plus authentique qu’elle ressemble à ce qu’elle a toujours rêvé d’être intensément. » (le transsexuel Agrado dans le film « Todo Sobre Mi Madre », « Tout sur ma mère » (1998) de Pedro Almodóvar) ; « La sincérité met fin à la paranoïa. » (cf. une phrase de la pièce Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg)

Par exemple, dans le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, Greg, le héros homo, s’est fait vider son compte en banque par Igor, son amant qui lui a piqué sa carte de crédit… mais il continue de dire qu’il a aimé pour de vrai : « J’crois en la sincérité et la fidélité. »

Finalement, avec cette rhétorique de l’amour asexué (qui peut être homosexuel… ou pas), on se retrouve face à des personnages homosexuels hypocrites et lâches, qui nient la responsabilité et la réalité des actes sexuels qu’ils posent, ou bien qui mettent sur un piédestal tout désir humain (sans le définir, bien évidemment) à partir du moment où il est exprimé et qu’il est soi-disant individuel. Par exemple, dans le film « Cherchez Hortense » (2012) de Pascal Bonitzer, quand Jean-Pierre Bacri demande à Claude Rich « Papa, est-ce qu’il t’est arrivé de coucher avec des hommes ? », ce dernier lui répond : « Oui. Ça fait de moi un homosexuel ? » Tous les désirs se vaudraient, et donc ne mériteraient même plus d’exister. Quelques rares personnages homosexuels sentent le danger de ce discours bisexuel-asexué niant l’existence du désir homosexuel en eux : « Je sais que l’amour est important, je sais même que l’amour, c’est la preuve que l’homosexualité existe. Je sais tout ça. Non mais si j’y pense, n’importe qui peut baiser une bouche ou un cul, on s’en fout si c’est un mec ou une nana, genre derrière un glory hole. Donc oui, oui, je sais, l’amour c’est ce qui est le plus important. Mais chuis pédé, moi, pas hétéro. Je vais pas draguer quelqu’un. Sauf toi, peut-être ! » (Mike, le narrateur homosexuel s’adressant à Polly sa meilleure amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 32)

Ce qui se passe en ce moment, c’est que le mot « amour » est sacralisé et préféré à Dieu même, universellement préféré à l’Amour même ! « Pour Bryan, faire l’amour, c’est le huitième sacrement. » (Tom parlant de son amant « catho », dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) Nous allons être de plus en plus confrontés à cet imbroglio, ce tour de passe-passe, ce décalage fusionnel (ce noeud!) entre mot et réalité, entre intention et amour, entre sincérité et Vérité, entre esprit et corps, entre enfer et paradis. « L’enfer, c’est l’absence d’amour. » (Bryan, idem)

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

En général, la personne homosexuelle se qualifie d’« amoureuse » plutôt que de « personne aimante/aimée » ou de « personne homosexuelle », afin d’éviter de se définir, de regarder ses propres actes, et d’aimer sur la durée :

Dans les documentaires télévisuels, les débats publics, et les échanges sociaux informels, on retrouve sans arrêt cette emphase sur l’amour-sentiment supplantant complètement l’amour-engagement et la réflexion sur le sens du désir homosexuel : je vous renvoie par exemple au titre de l’émission homosexuelle (pardon… « gay friendly », il faut dire maintenant) Ce n’est que de l’amour sur la radio française RCN à Nancy (90.7 FM) ; à l’article « Si nous parlions d’Amour » (1999) de Marie-Jo Bonnet dans la revue Triangul’Ère 1 de Christophe Gendron ; ou bien encore au jeu télévisé français Les Z’Amours qui a accueilli pour la première fois de son histoire (le 11 juin 2009) un couple homosexuel ; etc.

C’est drôle comme beaucoup de personnes homosexuelles se font une obligation de tomber amoureuses, comme pour rentrer bêtement dans le moule social de la princesse et du prince charmants (et surtout pour imiter leurs films !) : « Il fallait que je tombe amoureux. » (Hugo Marsan en parlant de sa jeunesse, lors de la 3e Journée Mondiale contre l’Homophobie, Paris, le 18 mai 2007) ; « Nous allons ensemble rire, pleurer, trembler, tomber amoureux-se-s. » (Antoine Quet dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 9) ; « C’était un coup de foudre réciproque. » (Élisabeth par rapport à Catherine, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; etc. Elles n’ont toujours pas compris que le sentiment amoureux, sans la différence des sexes, est éphémère et souffrant par nature. « Tu fonces, tu t’enchaînes aux mêmes arbres qu’autrefois. Et tu sais déjà que tu vas souffrir, parce que tout te dit que ce sera plus compliqué que jamais… En un mot, tu es amoureux. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 162) L’état amoureux imposé par le capricieux Éros, et que beaucoup de personnes homosexuelles (célibataires, mais pas uniquement célibataires) rêveraient, dans leur incroyable naïveté, de retrouver comme si c’était le seul Nirvana qui existe sur Terre, n’est pas autre chose qu’un calvaire (si et seulement s’il n’est pas vécu dans l’Amour et canalisé par Lui !). Ce n’est pas pour rien que Marcel Proust parle, dans Sodome et Gomorrhe (1921-1933), des épuisantes « intermittences du cœur » (p. 21) que le grand huit des sentiments (homosexuels comme hétérosexuels) nous fait vivre façon looping ! Dans le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata, quand on demande à Charles Trénet s’il a connu l’amour vrai, il répond : « J’étais trop amoureux pour me fixer. J’ai eu juste DES amours. » En vrai, ce n’est pas une partie de plaisir que d’être amoureux sans être aimant : « Je suis heureux, ce matin. Insatisfait. J’ai retrouvé un état amoureux, l’état brut qui est de front celui de dépit et de révolte. » (le juge Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 13) ; « J’étais aveugle et amoureux. Les gays adorent vivre des histoires d’amour éternelles de trois jours. Alors je fais comme tout le monde, j’adore ça. » (Ashe dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 248). La passion peut même rendre fou, et nous anesthésier partiellement, au point de nous décourager d’aimer vraiment : « J’étais devenu un zombie. Un fou dans la nuit. Un mystique de l’amour. Un amoureux éconduit. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 53)

La grande majorité des personnes homosexuelles, incapables de faire la différence entre « être amoureux » et « aimer » (car notre société ne les y aide pas, il faut bien le dire !), se qualifient d’« amoureuses » : « Je mets du sentiment partout. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 315) ; « Je suis un grand amoureux. » (Étienne Daho dans la revue Têtu, n°127, novembre 2007, p. 32) ; « Le monde me transforme en amoureux. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 96) ; « J’aimais tellement être amoureuse. » (une témoin lesbienne de 70 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Moi, je suis une romantique et je suis une grande amoureuse. » (Nina Bouraoui dans l’émission Culture et Dépendances diffusée le 9 juin 2004 sur la chaîne France 3) ; « Elle a fait de moi un être éternellement amoureux. » (Julien Green, en parlant de sa mère, dans l’émission Apostrophe diffusée le 20 mai 1983 sur la chaîne Antenne 2) ; « Je me savais incurablement sentimentale. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 190) ; « Nijinski attache une grande importance aux mots ‘sentiment’, ‘sentir’ et ‘ressentir’. » (Christian Dumais-Lvowski, dans l’avant-propos du journal Cahiers (1919) de Vaslav Nijinski, p. 20) ; « Bonjour je m’appelle Jérémy Patinier, je ne vais pas vous raconter de conneries mais je vais vous parler d’amour. J’ai été amoureux 4 fois déjà. Ça a duré un an et demi, 6 mois et 2 fois 3 mois. Ça fait deux ans et demi en tout. J’ai 27 ans et 6 mois, j’ai calculé ça fait 10 037 jours. Bon j’arrondis à 10 000 jours si on enlève le début, la fin et les jours où on se déteste : ça fait 12% de ma vie à être amoureux. » (L’auteur de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour, 2011, Incipit) ; « Je suis amoureux. Amoureux de l’amour. » (le chanteur Stéphane Corbin, lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey à Paris, en février 2011 ; il dit d’ailleurs que son album Les Murmures du temps a été « créé dans l’esprit amoureux, à écouter des chansons nostalgiques ») ; « J’étais déjà amoureux avant même de l’accueillir à sa descente du train. […] Yann était devant moi, beau et aussi gauche que moi. Mon premier réflexe a été de l’emmener contempler la mer Méditerranée. Nous nous sommes promenés, nos doigts s’effleurant comme par mégarde. Nous avons flirté tout l’après-midi comme deux adolescents connaissant leurs premiers émois. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), pp. 83-84) ; etc.

L’écrivain Christophe Bigot, lors de la Conférence « Différences et Médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, à la Mairie du IIIe arrondissement, le 18 novembre 2010, affirme qu’il s’est identifié très jeune à la figure romantique du procureur Camille Desmoulins : « Il est jeune, courageux, fougueux, c’est un amoureux. J’ai voué un culte à Camille Desmoulins pendant toute mon adolescence. » À l’occasion, on découvre que l’adjectif « amoureux » n’est en général qu’une pompeuse poétisation/romantisation de la pulsion génitale la plus vile et la plus égoïste (= je bande, je suis excité, DONC je tombe amoureux et j’aime !) : « Selon moi, le rapport que nous devons avoir à l’égard de nous-mêmes, lorsque nous faisons l’amour, est une éthique du plaisir, de l’intensification du plaisir. » (Michel Foucault, « Une Interview de Michel Foucault par Stephen Riggins », 1983, dans Dits et Écrits II, 1976-1988 (2001), p. 1355) Le Bonheur et le Plaisir sont les moteurs du discours libertin : « Il y a un pédagogue chez chaque libertin. En effet le Bonheur, valeur suprême que la philosophie des Lumières substitue au principe traditionnel et religieux de Salut, se définit dans la pensée libertine en termes d’activité et d’intensité. » (Béatrice Bonhomme, « Commentaire de la Lettre XLVIII », dans Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Analyses et Réflexions sur Les Liaisons dangereuses de Laclos, Éd. Marketing, Paris, 1991, p. 75). Selon les amoureux homosexuels, l’Homme ne serait qu’une marionnette offerte en holocauste à l’Amour. On ne pourrait pas comprendre l’Amour, puisqu’Il serait inintelligible, inattendu, accidentel, despotique : « L’histoire qu’on se raconte est singulière. Elle tient à peine compte de l’identité des partenaires, des relations que l’on a avec telle personne, du fait que l’on soit ou non amoureuse de quelqu’un de précis à ce moment-là. C’est un état de désir diffus, imprévisible, qui vous tombe dessus parce que le soleil, parce que la vie… » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), p. 173) On nous fait croire que l’amour vrai n’est qu’une affaire de jolies intentions (et non d’actes et d’engagement concret), qu’un arrangement privé à deux, et qu’à partir du moment où les deux parties qui se mettent en couple sont apparemment consentantes (mais sont-elles si libres qu’elles le disent ?), adultes, et vaccinées, leur amour serait indiscutable. « Le désir justifie tout, pourvu qu’il soit partagé. » (idem, p. 191) « Ce qui compte, c’est la relation. […] Le critère éthique fondamental, qui relativise les différences, est celui de la qualité intérieure de la relation. » (Isabelle Graesslé, Pierre Bühler et Christoph D. Müller, Qui a peur des homosexuel-les ? (2001), p. 179) Le mythe du consentement mutuel – qui stipule qu’une action devient juste et aimante à partir du moment où elle est voulue par plus d’une personne ( = « on va voir ailleurs… mais c’est rien puisqu’on s’dit tout ») – n’est absolument pas remis en cause, alors que, dans les faits, on peut très bien agir mal à deux, au-delà des sincérités, des promesses, de la communication dans le couple.

L’éloge idolâtre du sentiment amoureux s’accompagne d’ailleurs très souvent d’une forme d’auto-mépris chronique de l’amour-sentiment, forcément. C’est parce qu’on n’y croit trop, et qu’on en fait un mauvais usage, que les sentiments peuvent nous tromper ! : « Je ne veux plus jamais tomber amoureux. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 170) Les plus romantiques des sentimentaires homosexuels sont ceux qui dénoncent chez les autres la naïveté et l’idéalisme des contes de fées dans lesquels ils s’enferrent pourtant à pieds joints eux-mêmes, parce qu’ils n’ont rien compris à l’Amour vrai. L’Amour, ce n’est pas comme dans les contes de fée : c’est mieux, et plus grave, que les contes de fées ! C’est par excès de romantisme que nous arrivons à être déçus par ce que nous croyons être « de l’amour » : non parce que nous aimons vraiment.

Dans l’amour homosexuel, le « désir d’aimer » semble l’emporter sur « l’amour en actes » : « C’est vers seize ans que survint le premier flot qui me jeta par dessus bord. Depuis longtemps existait en moi un inconscient désir d’aimer. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 80)

Je suis persuadé que c’est parce que les personnes homosexuelles ne croient plus en l’amour qu’elles le chantent à tue-tête. Pour cacher leur dépression et les détournements de l’amour qu’elles opèrent, elles se mettent à défiler sous les bannières de l’optimisme en forme de cœur ou d’arc-en-ciel. Et ce remplacement de l’Espérance (= lire tous les événements concrets de la vie humaine à la lumière de la Victoire de la Vie sur la mort, à travers la Croix du Christ) par l’optimisme ( = voir le monde avec des lunettes roses) est vraiment pathétique. Ça y est ! Je crois qu’on peut le dire : Les Bisounours homosexuels (déprimés mais « optimistes ») sont là ! Ils ne croient pas en l’Amour unique et éternel, mais en l’amour-sentiment, merveilleux et éphémère à la fois. « Aime comme tu veux ! » signalent leurs banderoles de Gay Pride (cf. arborées au défilé parisien de 1986). En réalité, derrière l’argument de l’amour, la motivation de beaucoup de militants homosexuels est prioritairement légaliste et matérialiste, ne nous leurrons pas : « On veut être reconnus comme une famille par la loi, pas que par les cœurs. » (Francine et sa compagne Karen, dans le documentaire « Des filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger)

La justification de l’homosexualité par « l’amour » est totalement de mauvaise foi, mais semble dans un premier temps, il faut le reconnaître, vraiment efficace et incontestable, d’une part parce qu’elle touche la corde sensible de notre compassion, et d’autre part parce que l’Amour vrai, même s’Il s’éprouve concrètement sur la durée, dans la patience et la persévérance, ne se prouvera et ne s’imposera jamais : Il est l’Amour même (et la Liberté qui va avec) !

Votre attention, s’il vous plaît ! La Miss France homosexuelle a un message capital à nous délivrer : « Vive la liberté, la vie, la différence, la grâce, le respect… » (Clémentine Célarié dédicaçant maternellement la revue Triangul’Ère 3 (2001) de Christophe Gendron, p. 778) ; « Je réclame la liberté générale des mœurs, de tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. » (Claude Cahun citée par Catherine Gonnard, article « Claude Cahun », dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 91) ; « Seul l’amour peut légitimer les actes sexuels consentis sans violences. » (le docteur Ramón Serrano Vicens, cité dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 160) ; Les militants de l’association gay basque Xente Gai Astur veulent « construire une société plus juste et meilleure pour tous les êtres humains » (cf. Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 322) ; « Jocelyne François ne se veut pas la porte-parole d’une quelconque cause. Pour elle, il s’agit de dire l’évidence : l’amour, et sa singularité. Un ton qui rompt définitivement avec tous les poncifs et les stéréotypes d’une homosexualité subie ou transgressive, en se voulant essentiellement à l’écoute d’une histoire personnelle, celle de sa rencontre avec la peintre Marie-Claire Pichaud. Son œuvre reste surtout une invitation à aller jusqu’au bout de soi et de ses bonheurs. » (cf. l’article « Jocelyne François » de Catherine Gonnard, dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 201) « En conclusion, je pense que nous recherchons tous, hétéros ou gays, le bonheur, l’amour, la liberté de vivre la vie que l’on a choisie. Il n’y a donc pas de différence. Je souhaite de tout cœur que les homos puissent vivre leur vie dans la paix, la reconnaissance et la sécurité. » (cf. lu dans la revue Têtu, juillet/août 2002) Oui, en effet, le bonheur, comme le répète le monde magique de la publicité, c’est d’être soi-même, de s’écouter, de penser à soi, … et, comme dirait le bobo, d’« être vivant » et d’« avoir aimé (malgré tout) ». De chanter la vie, de danser la vie (= de vivre pour sa gueule, en gros). Et surtout, surtout, de ne pas juger (comprendre = « faire marcher son sens critique ») : « Pour moi l’homosexualité est une chose normale. Je ne vois pas du tout au nom de quoi est-ce qu’on juge l’autre. Son corps, mon corps est à moi. Votre corps est à vous, j’espère. Nous avons le droit d’en faire… à peu près, ce qu’on veut. La seule chose qui soit interdite, c’est la mauvaise foi, le mensonge et le meurtre. Tant qu’on ne porte pas ombrage à la liberté de l’autre, on a le droit d’être libre. » (Juliette Gréco dans le documentaire « Sex’n’Pop, Part I » (2004) de Christian Bettges) C’est vrai, tout ça. Il ne faut pas oublier non plus de dire que « L’Important, c’est la communication et les échanges ». C’est important, ça. Ben oui : on reçoit beaucoup plus que ce qu’on donne. C’est Lorie, la grande philosophe, qui l’a dit. Et c’est capital de rappeler que l’amour n’a pas de règle ni de limites, parce que l’Amour est transcendant : Il est partout, même là (surtout là !) où on ne s’y attend pas, … où notre désir n’y est pas, où on ne veut pas s’investir librement.

Miss France a encore un mot à nous dire sur le mariage gay, peut-être ? Oui, il faut en effet lutter contre les préjugés sur les homos, c’est vrai (c’est quoi, un « préjugé », au fait ?). Et lancer le Kiss-ing de l’amour obligatoire à la Gay Pride ! pour expliquer au monde entier que « les homos sont faits pour le mariage ! » (dixit Arielle Dombasle dans la revue Têtu, juin 2011) Voilà. Ça, c’est fait. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il aime ! Tout ça, C’EST LA VIE ! « Tu s’ras bien avec tes deux mamans. Avec le p’tit Raphaël, on fonde une famille. On peut tout à fait vivre une relation homo avec un p’tit bébé. Ça me paraît complètement naturel. Voilà, quoi. C’est la vie. » (une maman lesbienne juste après la naissance de son fils, dans l’émission Ça se discute diffusée le 18 février 2004 sur la chaîne France 2) Les couples homos, en résumé, pas besoin de se prendre la tête, « C’est juste de l’amour quoi. » (Jeanne Broyon par rapport à l’amour lesbien, dans le documentaire « Des Filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger ; d’ailleurs, pendant un kiss-ing parisien, la réalisatrice se ballade justement avec un ballon gonflé en forme de cœur, marqué « Action Bisounours ». CQFD) Euh… Une dernière petite question perso : On est vraiment obligé d’applaudir ?

Quand on regarde les mots de la Miss France tout-sourire d’un peu plus près, on y découvre toujours le même discours homophobe prônant une diversité-rouleau-compresseur égalitiste : « Dès qu’il y a de l’amour, qu’il soit hétéro, homo, bi, trans, c’est une occasion de fête et de joie. Et je trouve ça magnifique ! » (Linda Troller dans le documentaire « 68, Faites l’amour et recommencez ! » (2008) de Sabine Stadtmueller) ; « C’est pas le mariage homo. C’est le mariage tout court. » (Marion, la sœur de Guillaume, son frère homo en couple avec Patrick, dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy de l’émission Tel Quel diffusée le 14 mai 2012 sur la chaîne France 4) ; « Homo, hétéro, il n’y a pas fondamentalement de différence. L’amour entre deux personnes, avec un grand A, c’est le même. » (Violaine citée dans la revue Têtu, n°130, février 2008, p. 81) ; « À travers ce film, j’ai essayé de dire que l’amour reste éternel en dépit des difficultés que la société impose aux amoureux. Homos ou pas ! C’est pour moi une façon de rendre hommage à ceux qui s’aiment et expriment leur amour comme ils le sentent. » (Mohamed Camara à propos de son film « Dakan » (1997), dans Arte Magazine, le 15 juillet 2000) ; etc.

Voici le discours typiquement bisexuel de l’irresponsabilité des libertins « gays friendly » : « Tu sais, cariño, un jour, tu vas tomber amoureux. Si c’est un garçon, t’es homo. Si c’est une fille, t’es hétéro. […] Je me suis tapée toutes les filles de ma promo. Ça n’a pas fait de moi une lesbienne ! » (une des tantes de Guillaume, le héros bisexuel, prise en flagrant délit de déni de responsabilité, dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) Et tout le monde a « adoooré » la « nouveauté » qu’aurait représentée ce film « Guillaume et les garçons, à table ! »… J’avais beau leur dire : « Mais non, c’est pas un film novateur ni positif pour les personnes homosexuelles. Malgré les apparences, il n’est pas un progrès du tout. C’est un film homophobe qui banalise et ignore la pratique homosexuelle en même temps que les personnes. », je n’arrivais pas à me faire entendre…

Les Queer & Gender Studies, derrière un discours évasif sur les bienfaits des différences (qu’elles nient concrètement, à commencer par la différence des sexes !), tentent d’imposer un dangereux flou artistique sur la recherche du sens de la sexualité, des corps naturels, et de l’Amour, une recherche qui, inutile de le rappeler, garantie le respect des personnes et de notre société : « Les contours d’une nouvelle forme de sexualité ne peuvent pas être connus, il appartient, à chacun de nous de le déterminer. […] Les êtres humains s’arrangent à leur façon de la reproduction et de la production, des différences sexuelles et de l’érotisme ; ils font aussi leur propre histoire du plaisir et du bonheur. […] La recherche du bonheur au XIXe siècle dépend de vous. » (Jonathan Ned Katz, L’Invention de l’hétérosexualité (2001), pp. 181-183) ; etc. Leur défense de l’amour est particulièrement sentimentaliste et anti-naturaliste : « Aujourd’hui, la signification de la sexualité ne se situe plus exclusivement dans le corps mais dépend de l’usage que l’on en fait. » (idem, p. 176) Ce sont les instincts et les pulsions animales (les penseurs queer diront « envies » ou « amour » pour édulcorer leur violence) qui sont mis en avant, voire imposés : « Le sexe est une pulsion humaine fondamentale qui ne peut être bridée. Toutes les tentatives pour le contrôler ou le réglementer ont échoué. L’amour ne connaît pas de verrous. » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), p. 8) À travers un réquisitoire archi-appris sur l’amour (l’amour dont paradoxalement on ne dit rien ! on se contente généralement de nous l’exhiber sans légende), derrière des mots énigmatiques et ésotériques berçant notre douilletterie, se cache une redoutable censure sur l’homosexualité : « Le Vatican s’oppose à l’amour ! » (Don Barbero, prêtre gay friendly dénonçant la position de l’Église catholique lors du vote de la loi DICO en Italie en 2003, dans le documentaire « Homophobie à l’italienne » (2007) de Gustav Hofer et Luca Ragazzi) ; « L’homosexualité ne m’intéresse pas comme sujet de cinéma. Ce qui m’intéresse, c’est l’intimité des personnages. » (Gaël Morel cité par Cyril Legann, « Gaël et son clan », dans la revue Illico, 10 juin 2004) ; « Je ne fais aucune différence entre l’hétérosexualité, la bisexualité et l’homosexualité. L’amour, c’est être consumé par un feu intérieur, qui vous emmène loin. Tout le monde a raison, tout le monde fait le bon choix, personne n’a à s’interposer quand il s’agit d’amour. […] Quant à l’homoparentalité, je ne vois pas le problème, si problème il y a. Peu importe la sexualité des parents, l’amour doit être au centre de la famille. Je suis pour le bonheur et la félicité. » (Étienne Daho cité dans la revue Têtu, n°127, novembre 2007, p. 34) ; « Du moment qu’il y a de l’amour et de l’éducation… » (cf. une phrase d’un défenseur du « droit à l’enfant » pour les couples de même sexe, dans la série d’émissions 7 minutes pour une vie, « Homoparentalité : Le Parcours de deux mamans et deux papas » dans Le Magazine de la Santé, diffusé sur la chaîne France 5, décembre 2009) ; « J’ai pas vraiment envie d’en parler. C’est un film d’amour, voilà. Souvent, mes films ne traitent pas directement d’homosexualité. » (François Zabaleta juste avant la projection de son film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, au 17e Festival Chéries-Chéris d’octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; etc.

Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, le papy homosexuel fermier de 83 ans compare le fait d’aimer le vin avec l’homosexualité: « Il s’agit d’aimer. », mais on voit qu’il impose une censure sur sa propre homosexualité : « Je suis né comme ça. Je suppose. Je ne me pose pas la question. C’est, je pense, l’intérieur qui commande. »

Certains amants homosexuels, dans un élan d’irresponsabilité puéril et homophobe, vont même jusqu’à nier leur désir homosexuel, leurs actes, leur orientation homosexuelle, leur culture, leurs amis homos, leur communauté sexuelle d’adoption, parfois même renier leur propre compagnon, pour satisfaire ce discours social insipide sur la sexualité : « Si l’on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce que c’était moi. » (Montaigne au sujet de La Boétie, cité dans le roman Parce que c’était lui (2005) de Roger Stéphane, p. 37) ; « La conduite sexuelle entre deux hommes a peu ou rien à voir avec l’identité ‘homosexuelle’. » (Neil McKenna, On The Margins (1996), p. 12, cité dans l’essai Historia De La Literatura gay (1998) de Gregory Woods, p. 312) ; « Je ne pensais pas devoir décrire mon protagoniste en tant qu’homosexuel ou hétérosexuel. Pour moi, il est queer. Dominik n’a pas besoin de se décrire. » (Jan Komasa, le réalisateur du film « Sala Samobójców », « Suicide Room » (2011), s’exprimant sur la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; « Je ne suis pas lesbienne ; j’aimais Thelma. » (Djuna Barnes à propos de sa relation orageuse avec la sculptrice Thelma Wood, citée dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 76) ; « Moi je ne lutte pas pour être homosexuel. Je lutte pour être moi et pour être une personne. Moi je crois aux personnes, pas à l’homosexualité. On ne doit pas te coller une étiquette parce que tu te mets avec un mec ou une nana. » (Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 265) ; « Ce n’est pas important d’être gay… ou important d’être blanc… ou important d’être noir. L’important, c’est d’être soi. » (James Baldwin en mai 1986, cité dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 72 ; « J’ose espérer à l’avenir qu’on ne parlera plus d’orientation sexuelle, que ça deviendra juste un fait naturel. » (une femme trentenaire lesbienne dans le documentaire « Coming In » (2015) de Marlies Demeulandre) ; etc.

Pour faire contrepoids à ce discours fleur bleue senteur lavande puant, je ne peux m’empêcher de citer les quelques mots de Pascal Bruckner sur l’individualisme infantile, dans La Tentation de l’innocence (1996) : « L’individualisme infantile est l’utopie du renoncement au renoncement. Il ne connaît qu’un mot d’ordre : sois ce que tu es de toute éternité. Ne t’embarrasse d’aucun tuteur, cultive et soigne ta subjectivité qui est parfaite du seul fait qu’elle est tienne. Ne résiste à aucune inclination car ton désir est souverain. Tout le monde a des devoirs sauf toi. », p. 106).

Le plus fascinant dans tout ce processus contemporain de bisexualisation du concept d’homosexualité, c’est que nous sommes en train de revenir inconsciemment aux fondamentaux historiques homophobes du désir homosexuel, à l’époque (fin du XIXe siècle) où les nomenclatures « les homosexuels » et « les hétérosexuels » s’appliquaient exactement aux mêmes individus : les personnes bisexuelles qui ne voulaient pas s’engager en amour. Une époque, d’ailleurs, où les personnes homosexuelles étaient particulièrement persécutées. Aujourd’hui, c’est la même chanson. On veut, en mettant à mort la réflexion sur le désir homosexuel, faire table rase sur l’horizon symbolique de la sexualité humaine au sens large. Le désir homosexuel est réduit à une pratique génitale (à ne pas analyser), et n’est plus reconnu en tant que désir (la seule chose dont on est sûr qu’il est). On ne doit même plus dire « amour gay », sinon, on se fait taper sur les doigts ! L’« amour gay », c’est de l’Amour-tout-court, voyons ! Pourquoi instaurer des « catégories d’amour », enfin !?! Je perçois cette tyrannie homophobe dans les propos pourtant bateau et désinvoltes d’un écrivain comme Christophe Donner : « Ma nature est d’être amoureux, d’être sensuel, d’être excité, de sucer, d’enculer mais pas d’être homosexuel » (l’écrivain Christophe Donner). La censure actuelle sur l’homosexualité, le refus de se définir comme une personne homosexuelle, ou de seulement parler de l’amour/désir spécifiquement « homosexuel », ne préfigure rien de bon pour la communauté homosexuelle à venir…

Ce phénomène de censure concernant la question gay est extensible à la société entière, malheureusement. C’est sur le sens de la sexualité humaine et de l’Amour qu’il faudrait s’attarder, en réalité ; sur les fondamentaux. On n’a jamais entendu parler autant d’Amour dans nos médias qu’aujourd’hui, … et pourtant, on l’a jamais aussi peu mis en pratique ni expliquer ! « On respecte les façons diverses d’aimer. » (Christian Flavigny, pédopsychiatre « catholique », dans l’émission « Sans langue de buis » consacrée aux États Généraux de la bio-éthique, diffusée le 12 janvier 2018 sur la chaîne KTO) Pour revenir sur le cas de la communauté homo, qui n’est que la partie visible de l’iceberg de l’Ignorance sociale sur l’Amour, ce qui surprend le plus, c’est de voir le degré de violence et de haine que les défenseurs de l’amour gay, qui n’ont pourtant que les mots « amour » et « respect » à la bouche, sont capables de mobiliser pour justement défendre leur conception très personnelle et discutable de l’Amour. Ne voyant leurs actions qu’à travers le prisme de leurs bonnes intentions, il semble difficile à la majorité des personnes homosexuelles de mesurer que ce n’est pas les valeurs en elles-mêmes qu’elles désirent mettre sincèrement en pratique dans leurs amours qu’elles doivent remettre en cause (« s’accepter soi-même », « défendre la diversité », « accueillir la différence », « aimer l’autre de tout son cœur et tel qu’il est », etc.), mais le détournement qu’elles en font. Par exemple, la générosité n’a jamais impliqué de se laisser vider son compte en banque par son amant ; l’amour de la beauté n’a jamais imposé la soumission au sexe ; l’acceptation de soi n’a jamais demandé la caricature du coming out ; etc. La communauté homosexuelle toute entière a du mal à saisir que l’amour n’est pas que l’intention d’aimer, et que, comme le dit le fameux adage, « l’enfer est pavé de bonnes intentions ».

Je vois d’ici certains lecteurs interpréter mon cynisme par rapport à l’amour gay comme une forme d’aigreur personnelle qui relèverait de la jalousie enfouie, ou du refus gratuitement méchant de cautionner le discours social actuel sur la beauté des couples homos. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ça me ferait naturellement mal de voir un couple homo vraiment heureux ; ça m’écorcherait la bouche de l’avouer, mais le « bonheur des autres » me débecterait… Je leur réponds tout de suite que, pour l’instant, et depuis un certain moment déjà (surtout depuis que je ne suis plus homosexuellement amoureux, tiens ! comme par hasard ! et que je ne crois plus en cette soupe guimauve qu’on nous force à avaler comme du petit lait), je vais très bien. C’est parce que je ne me fais pas/plus avoir par la chansonnette des amoureux homosexuels que je peux dire haut et fort que ça fait du bien d’être au régime ! 😉 Et que ça fait du bien aussi de dénoncer ce qui se cache de franchement révoltant derrière le vernis de bien-pensance qui recouvre la communauté gay (et pas que la communauté gay : toute la société) D’autres personnes homos, prétendant vivre en ce moment le « Big Love » avec leur partenaire, me soutiendront que c’est plutôt mignon de se définir comme « amoureux ». En apparences, en tout cas. Mais ce qui est gênant, c’est ce que cette méga propagande publicitaire en faveur de l’amour, lancée par la communauté homosexuelle, cache une censure sur les pratiques dites « amoureuses » et sur la réflexion à propos de l’Amour, précisément.

Je le crois de plus en plus. Le désir homosexuel n’aide pas les individus qu’il habite à se poser la question de leurs désirs profonds. Il faut toute une vie à un Homme pour apprendre à aimer. Mais bien souvent, les personnes homosexuelles, en croyant aimer mieux que les autres qui les auraient si mal reconnues, se pensent exemptées du travail d’apprentissage collectif et patient de l’amour, si bien qu’elles arrivent souvent précipitamment sur le terrain des relations amoureuses en ayant grillé certaines étapes et sans connaître les règles de base du jeu aimant respectueux. On le constate très clairement dans les fictions et dans les faits. « Moi, je ne sais plus dire ces choses-là. » (Charlotte incapable d’assurer un « je t’aime » à Mélodie, dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell) ; « Moi, j’ai jamais réussi à être en entier à quelqu’un. » (Charlotte à la fin du film, idem) ; « J’ai des difficultés pour aimer. » (Monique, témoin homosexuelle dans le documentaire « Coming In » (2015) de Marlies Demeulandre) ; « Le problème, c’est que tu n’aimes que toi. » (Adrien s’adressant à Louise, le personnage trans M to F, dans le téléfilm « Louis(e) » (2017) d’Arnaud Mercadier) ; « J’connais beaucoup d’hommes qui ont aimé mon frère, enfin… qui croyaient l’aimer. » (Hall par rapport à son frère homo Arthur, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; etc.

Par exemple, dans le film « Tableau de famille » (2002) de Ferzan Ozpetek, Antonia répète à trois reprises à Michele, l’amant de son mari, une phrase à laquelle celui-ci ne sait pas quoi répondre tellement elle est juste : « Tu ne sais pas aimer ! » Dans le film « Benjamin » (2018) de Simon Amstell, Benjamin, le héros homosexuel, avoue « son incapacité à aimer ». On retrouve cette idée dans la pièce Une Cigogne pour trois (2008) de Romuald Jankow (« Ça ne durera pas, votre histoire à Paul et à toi, parce que toi, tu ne sais pas aimer. » dit Marie à Sébastien), dans la chanson « La Vie continuera » d’Étienne Daho (« Aimer tu ne sais pas. »), dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner (« Tu ne sais pas aimer ! » crie Prior à son amant Louis), dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie (« Vous avez une drôle de façon de vous aimez. » déclare l’Inspecteur à Franck), dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson (« On s’est mal aimés, toi et moi. » constatent Vincent et Stéphane), dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely (« Tu sais rien de l’amour, toi. » signale Franck à son mec), dans la chanson « Tu ne sais pas aimer » de Damia, dans le film « Un Mariage de rêve » (2009) de Stephan Elliot (« Tu ne sais pas aimer. » déclare Larita à John), dans la pièce Quand mon cœur bat, je veux que tu l’entendes… (2009) d’Alberto Lombardo (« Tu ne m’as jamais aimé. T’es incapable de partager une vraie relation. » dit Arnaud à Mario), dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier (« C’est terrible de s’apercevoir qu’on aime si mal la personne qu’on aime. » déclare Georges, le héros homosexuel faisant son autocritique dans sa relation coûteuse avec William), dans le one-man-show L’Arme de fraternité massive ! (2015) de Pierre Fatus (« Pour l’amour, je ne suis pas diplômé. On m’a pas appris à aimer. »), dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini (« T’as pas de cœur, Delphine. » déclare Carole à son amante), dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré (« Je sais pas être avec quelqu’un. Je ne sais qu’être seul. »dit Jacques à son amant Arthur), etc. Par exemple, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo » (« Une Femme iranienne », 2014) de Negar Azarbayjani, Adineh l’héroïne transsexuelle F to M déclare à Rana la femme mariée qu’elle n’a jamais aimé : « Ça fait quoi d’aimer quelqu’un ? » Question qui étonne Rana : « Tu n’as jamais été amoureuse. » Et dans la vie réelle, même chose. Il suffit de regarder la majorité des individus homosexuels (ou hétérosexuels) gérer leurs aventures sentimentales pour se rendre compte que, quoi qu’ils en disent, il n’y a pas de place pour un conjoint dans leur vie, et qu’ils ne se sont pas encore assez préparés à l’accueil de l’amour. Ils sont d’ailleurs les premiers étonnés de constater, une fois « casés », que non seulement rien n’a changé à leur insatisfaction d’être et d’aimer, mais qu’ils se sentaient mieux célibataires qu’aussi mal accompagnés. Quand nous voyons la plupart d’entre eux s’amouracher de n’importe qui à n’importe quel moment, pour finir déçus ou détruits les trois-quarts du temps, on a de quoi de penser qu’ils n’ont pas suffisamment compris comment il fallait s’y prendre en amour. Je suis certain qu’ils sauraient aimer de manière plus mûre dans d’autres circonstances et structures conjugales que les couples hétérosexuel et homosexuel : ils aiment mal (ou « moyen ») seulement quand ils s’obstinent à vouloir aimer à travers le modèle du couple fusionnel androgynique et en dehors de la différence des sexes.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.