Les Secrets de mon Dictionnaire des Codes homosexuels

Fouilles arachnéennes

Comment me sont venus les codes de mon Dictionnaire des Codes homosexuels ? Je me devais bien de revenir un jour ou l’autre sur les secrets de fabrication de ce répertoire « fait maison », sur la genèse des signes qui définissent l’univers symbolique que je développe au compte-goutte tous les lundis depuis janvier 2009 à l’émission radio « Homo Micro » sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM), et qui sont censés regrouper ce qui revient le plus souvent d’une oeuvre homosexuelle à une autre, et parfois d’une vie de personne homosexuelle à une autre. Cette tentative d’universalisation du désir homosexuel a la particularité – paradoxale pour certains, car ils voient dans ma quête limitée d’Universel une réification dangereuse – de ne pas essentialiser le désir homosexuel en identité ou en amour, mais juste de définir le langage symbolique et la nature du désir homosexuel. Autrement dit, les codes de mon Dictionnaire ne sont pas des « vérités » éternelles et systématiques sur les personnes homosexuelles, ni des généralités donnant corps aux clichés les plus répandus sur elles. Ils ne justifient rien : ils exposent et expliquent simplement les fonctionnements paradoxaux d’un désir idolâtre – le désir homosexuel – qui n’est pas un désir essentiel. Il est superficiel et violent, tout comme le désir hétérosexuel.

À long terme, j’aimerais, quand mes finances et mon emploi du temps me le permettront, développer le site de l’Araignée du Désert (notamment grâce au Quiz), pour illustrer vraiment mon travail d’artisan et que celui-ci soit compris dans toute son ampleur. Je possède, par codes, des extraits et encore des extraits de films qui sommeillent dans mes archives. Par exemple, rien que pour le code des « chiens » dans les œuvres homosexuelles, j’ai déjà une dizaine de scènes cinématographiques à vous montrer, où les amants homosexuels se reniflent, s’aboient dessus, se comparent à des chiens… et je précise que tous ces moments d’anthologie n’ont pas été créés par des personnes extérieures à la communauté homo, par des « méchants homophobes » qui voudraient du mal « aux homos ». Non non. Ces clichés viennent des personnes homosexuelles elles-mêmes ! Cela en dit long sur la nature homophobe et idolâtre du désir homosexuel… J’ai hâte de vous montrer les contradictions (logiques) des personnes homosexuelles, ces individus qui sont les premiers à être homophobes et contre eux-mêmes!

La découverte des 186 codes recensés dans mon Dictionnaire ne s’est pas faite magiquement. Ma vie personnelle m’a aidé à en trouver certains (et c’est pour cela que je vous propose ce « Phil de l’Araignée » un peu intimiste) … mais pas tous. La grande majorité des codes de mon Dictionnaire ne renvoie pas à mon propre vécu d’ailleurs. Par exemple, je ne suis pas un grand amateur de chocolat, de corrida, de boxe, ni des chats, et je n’ai jamais rêvé d’être Icare ou de devenir coiffeur ;-). Je n’ai jamais connu le viol génital, alors que mon essai parle essentiellement des liens non-causaux entre désir homosexuel et viol. Il existe seulement quelques correspondances entre les symboles homosexuels de mon Dictionnaire et ma propre vie. Le reste du travail est venu de mon observation de terrain, de mes déductions et des essais pour relier les idées et les personnes entre elles (n’est-ce pas le sens premier du mot « symbole » que celui d’alliance?). Je n’ai découvert et conceptualisé mon Dictionnaire que les deux dernières années de la rédaction de mon essai (un peu trop tard d’ailleurs pour me souvenir de toutes les oeuvres artistiques que j’avais vues au tout départ « bêtement »… Il a fallu que je fasse un travail de mémoire pour me souvenir des premières lectures, des premiers films que j’avais vus sans les bonnes lunettes…). Je me revois encore à 24 ans, en cette année 2004-2005, dans ma petite chambre d’étudiant à Rennes, avec partout par terre des milliers de bouts de papier où étaient inscrites toutes mes observations, et ce qui allait devenir mon Dictionnaire sans que je ne le sache encore (je n’avais quasiment pas de place où poser mes pieds au sol, et je m’étais lancé l’ultimatum de classer ces innombrables papiers par association d’idées pour trouver un plan cohérent en 3 jours, sans quoi je comptais tout laisser tomber…). Ce Dictionnaire des codes homosexuels est donc le fruit d’un long travail de maturation. Une fouille archéologique à elle seule, qui n’en est qu’à ses balbutiements.

Dire que ces codes ont une histoire qui m’est propre, cela encouragera peut-être certaines personnes à les vider d’universel, à s’en désolidariser, pour dire que j’ai projeté dans mon Dictionnaire ma propre vie et fais de mon cas une généralité. Certes, je suis aussi parti de mon vécu et de mes références personnelles pour élaborer mon écrit ; mais cela n’est vrai que dans un second mouvement. C’est d’abord mon observation innocente et néanmoins attentive de toutes les œuvres artistiques parlant de près ou de loin d’homosexualité qui a donné naissance à mon Dictionnaire. Ma vie et mes goûts de personne homosexuelle m’ont assurément aidé à les reconnaître, souvent dans l’émerveillement et l’amusement. Mais si ces codes n’étaient que le fruit de ma propre imagination et l’expression d’une vision du monde très égocentrée, je ne les verrais pas dans autant de fictions, de pièces de théâtre, et de films, qui me sont encore inconnus, que je découvre peu à peu aujourd’hui, et qui sont réalisés par des gens qui ne connaissent même pas l’existence de mon Dictionnaire. Les échos entre mes écrits et ces œuvres, qu’on le veuille ou non, sont troublants. Je n’aurai pas assez de toute ma vie pour les découvrir!

The Producers (2005) de Mel Brooks

À ceux qui, parce que je soulève des lièvres peu rassurants sur la nature mi-aimante mi-violente et irréelle du désir homosexuel, critiquent mes codes, en y voyant une tentative de diabolisation/stigmatisation de leurs sacro-saintes « identité homosexuelle » et « amours homosexuelles », en y reconnaissant des « clichés » réducteurs à ne pas analyser (ils soutiennent qu’une chose est « cliché » comme ils diraient qu’elle n’existe pas ; et paradoxalement, ils prennent ces codes pour des vérités, ou, par ricochet, pour des anti-vérités, sur « les » homos), à ceux qui se revendiquent des Gender & Queer Studies et qui se croient absolument pro-homosexuels parce qu’ils défendent aveuglément les droits des personnes homosexuelles au mariage, à l’égalité, à l’adoption, qu’ils soutiennent la diversité et la transgression des genres sociaux, et qu’ils prônent l’amour trans-identitaire au-delà des étiquettes homo/hétéro/bi/trans, j’ai envie de dire d’une part qu’il n’y a pas de cliché sans feu, et d’autre part que leurs réflexions et travaux sont bien plus homophobes que les miens qui, au contraire, mettent des mots et un sens aux discours et aux œuvres artistiques qu’ils voient sans voir. Ils s’approprient la culture homosexuelle pour mieux l’éclater et la piétiner. Ils cherchent à fuir ce que le monde fictionnel a à nous apprendre, en voyant l’homosexualité partout et nulle part, en moralisant en termes de « bons clichés » ou de « mauvais clichés » les codes qui nous indiquent le sens du désir homosexuel. Les personnes homophobes ne sont pas du côté que l’on croit, ni systématiquement du côté de ceux qui se présentent comme défenseurs de l’homosexualité et de « l’Amour » en général. Plus on porte aux nues l’homosexualité sans chercher à l’analyser et à décrire son ambiguïté violente, plus on fait le lit de l’homophobie. Et après, on s’étonne que, dans des pays où l’homosexualité est de plus en plus présentée comme « normale », les attaques homophobes se multiplient et se durcissent toujours davantage… Les études gaies et lesbiennes actuelles, à peine nées, sentent déjà la mort et l’anesthésie du cerveau.

Histoire autobiographique des codes

Je vais maintenant me prêter à l’exercice de vous parler des échos qui existent entre quelques-uns des codes de mon Dictionnaire et ma propre vie, pour le « fun » bien sûr (c’est toujours amusant de voir comment les vies de personnes homosexuelles, ayant pourtant vécu à des époques parfois différentes et à des milliers de kilomètres les unes des autres, se ressemblent et entrent en résonance : j’ai déjà fait cette expérience gémellaire avec des artistes comme Manuel Puig, Néstor Perlongher, Reinaldo Arenas, Gore Vidal, Federico Garcia Lorca…), mais aussi pour vous montrer combien mon existence est à la fois très singulière et très (homosexuellement?) universelle. Peut-être que, pour tel ou tel détail, goût, événement ou manière de le vivre, certains parmi vous se reconnaîtront dans notre/mon désir homosexuel…

J’ai choisi de traiter seulement 7 codes :

1 – le code « Jumeau » (sous-codes : « Inceste entre frères » ; « Main coupée » ; « Chiens ») : LA PEUR D’ÊTRE UNIQUE

2 – le code « Conteur » (sous-codes : « Lune » ; « Télévore et cinévore » ; « Dessins animés » ; « Haine de la Réalité » ; « Fresques historiques » et « La Mélodie du Bonheur » ; « Solitude » ; « Voyage » ; « Roue de secours ») : LA FUITE DU RÉEL

3 – le code « Poupées » (sous-codes : « Viol = se prendre pour un objet »; « Marionnettes » ; « Différences physiques »; « Fleur ») : LE DÉSIR D’ÊTRE OBJET

4 – le code « Femme-objet violée » (sous-codes : « Poids des mots » ; « Bergère » ; « Bourgeoise »; « Femme étrangère »; « Tante-objet » ; « Destruction de la femme »; « Femme violée dans une forêt un soir d’été ou de carnaval en forêt » ; « Don Juan » ; « Règles »; « Dix Petits Nègres » ; « Mère folle » ; « Catwoman » ; « Super-héros ») : LE DÉSIR D’ÊTRE VIOLÉ ET DE S’EN VENGER

5 – le code « Amant diabolique » (sous-codes : « Cruella » ; « Se prendre pour le diable » ; « Doubles schizophréniques » ; « Chute » ; « Voleurs » ; « Je suis mort ») : UNE FASCINATION POUR LA BEAUTÉ DU DIABLE

6 – le code « Parricide » : LE GRAND PARDON

7 – le code « Sable » : LE RETOUR AU DÉSIR

1 – Code « Jumeau » : LA PEUR D’ÊTRE UNIQUE

De gauche à droite, moi et mon frère, en 1985

Initialement, j’avais rédigé 7 pages sur les liens entre désir homosexuel et gémellité dans la version non-élaguée de mon livre. Au final, il ne reste plus qu’un petit paragraphe dans Homosexualité intime. Autant dire que je me suis limité (car je suis intarissable sur le sujet)! Il est indéniable que dans la genèse de mon désir homosexuel, le fait que je sois né jumeau a compté énormément, pour ne pas dire prioritairement. La gémellité n’est pas une cause de l’homosexualité pour autant (sinon, mon frère jumeau serait homosexuel aussi). Elle est en tout cas un terrain porteur non négligeable. J’ai rencontré dans le « milieu homosexuel » énormément de personnes nées jumelles, filles et garçons confondus. C’est une réalité assez peu connue du grand public (Qui, par exemple, s’est interrogé sur la gémellité du chanteur Emmanuel Moire quand ce dernier a récemment fait son coming out ? Personne), mais elle est pourtant saisissante! Par ailleurs, des études (Bailey et Pillard) indiquent que, dans 53 % , quand l’un des deux frères jumeaux (chez les vrais jumeaux) est homo, son frère l’est aussi. Qu’est-ce que cela peut bien nous dire du désir homosexuel ? D’une part, qu’il n’est pas que génétique (puisque mon frère jumeau et moi, nous sommes des jumeaux monozygotes, issus du même oeuf, et que nous possédons le même patrimoine génétique) ; et d’autre part que le désir homosexuel s’origine très certainement sur la peur d’être unique. J’ai largement étudié dans mes écrits la question du doute, chez l’individu homosexuel, d’être une simple photocopie (une photocopie de son père, d’un frère ou d’une soeur, d’un personnage télévisuel adulé, d’une actrice violée), d’être une moitié d’homme, un androgyne en quelque sorte. Douter de son unicité, cela a toujours des répercussions sur le désir : quand on s’accepte et se reconnaît comme unique, la solitude et les limites de son corps sexué sont plus facilement digérées, les épreuves de la vie mieux affrontées, l’accueil de l’Amour facilité; en revanche, quand on oublie qu’on est unique et irremplaçable, on jalouse les autres, on se dévalorise puis on se gonfle d’orgueil, on doute d’être aimable et d’aimer. Seul l’Amour vrai nous dit et nous fait dire à quelqu’un « Tu es unique à mes yeux. Personne ne te remplacera. » Dans la construction identitaire et désirante d’une personne née jumelle, il est plus difficile de dire « je », de se savoir distinct de la goutte d’eau qui l’accompagne (Suis-je donc Dieu pour m’engendrer aussi magiquement moi-même?), de ne pas s’identifier à un « nous » : elle se construit en parallèle, ou, ce qui revient au même, en opposition, par rapport à son frère. Bref, dans un processus de fusion. Il est fort possible que ma féminité de petit garçon et mon désir excessif d’originalité se soient manifestés comme une stratégie de survie, d’affirmation exacerbée de mon unicité et de ma liberté, face à une menace d’assimilation identitaire à mon jumeau imposée par mon entourage social (malgré les efforts « symboliques » de mes parents pour nous dégémelliser). Étant petit, mon frère Jean se dirigeait vers les garçons ; je trainais toujours avec les femmes. Comme une manière de me démarquer, je me suis présenté comme une fille, avec une sensibilité et des goûts de garçon sensible. Cela s’est fait apparemment naturellement. Mais je sais à présent que cette « originalité » a été travaillée par le garçon de 4 ans que j’étais. On n’est pas innocent à 4 ans.

Sous-code « Main coupée » :

Les mains ont été un de nos langages secrets de jumeaux. Quand j’étais petit, à l’âge de 7-10 ans, j’ai souvent considéré les mains comme des personnes réelles (pourtant, je n’étais pas fou !^^). Je leur donnais vie en leur attribuant des noms, une voix particulière, des sentiments, des actions humaines : mes mains étaient capables de danser, de pleurer, de dormir, d’aimer… (c. f. le code « Main coupée » dans le Dictionnaire) Avec mon frère jumeau, nous avions créé toute une palette de mains-personnages aux noms bizarres : Creamy, Fodge, et surtout Poppi (qui était le fils de Jean). Faire parler les mains nous évitait d’avoir à nous exprimer tout haut ; et stimulait notre imagination.

Sous-code « Chiens » :

À l’âge de 4-6 ans, il nous arrivait, à Jean et à moi, de prendre d’assaut une personne pour lui faire subir une forme de câlin violent que nous avions baptisé « le Hérétété » et que nous exécutions comme des furies, pour amuser la galerie. C’était une séance de torture peu dangereuse et toujours génératrice de fous rires, mais qui traduisait déjà une part de la violence de la gémellité (la ressemblance engendre souvent la violence). Plus tard, j’avais, à l’âge de 7-8 ans, un grand besoin de me donner, de recevoir de la tendresse. J’avais jeté mon dévolu sur les chiens (c. f. le code « Chiens » dans le Dictionnaire), à défaut de pouvoir le faire sur mon frère. Les chiens, je trouvais ça étonnamment cons… et attendrissants parce que cons. Au moins, dans leur bêtise, ils ne rejetaient pas mes appétits puériles de tendresse. J’ai vécu une grande histoire d’amour avec un chien qui s’appelait Praline, à Mulhouse, en 1988 ; et j’ai longtemps rêvé d’avoir un basset (vous savez, les chiens qui ont l’air débile, ronchons, dont les couilles traînent par terre, et qui ont hyper mauvais caractère).

Sous-code « Inceste entre frères » :

Il n’est pas impossible qu’il y ait eu entre mon frère jumeau et moi une tentative de jeu incestueux (c. f. le code « Inceste entre frères » dans le Dictionnaire). Non sans raison, mon père nous comparait parfois mon frère et moi à des chiots qui se mordillaient et se battaient, parce que nous étions sans cesse l’un sur l’autre. Il m’est arrivé à de rares occasions de chercher à féminiser mon frère (« ma Jeanne« ). Heureusement, entre l’âge de 6 et 13 ans, la relation d’inceste s’est déclinée non pas en amour homosexuel, comme ça aurait pu être le cas, mais en pastiche d’amour papa-maman : l’un jouait le bébé, l’autre son papa. Cela dit, il est certain que, pendant cette période de fort compérage, la juste distance entre frères n’a pas été toujours respectée. Mais nous ne l’avions pas réalisé. Nous mettions cela sur le compte de l’argument bien pratique de la « complicité gémellaire » que personne sauf nous ne pouvait comprendre ou contrecarrer…

Actuellement, la gémellité est devenue, autant iconographiquement que dans la réalité, un véritable fantasme social (une société qui ne sait plus qui elle est a tendance à voir double et à se chercher des reflets narcissiques tout le temps…): partout, on voit des jumeaux, des « moitiés d’homme », dans les pubs, les films, à la télé, dans les journaux. On nous présente la relation gémellaire à la fois comme une association diabolique (le mythe des jumeaux farceurs, qui vont tromper leur monde) et comme une hallucination idyllique (« Ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. C’est une relation presque aussi forte qu’une relation amoureuse. C’est génial! »). La réalité gémellaire est pourtant beaucoup moins rose sur le terrain : isolement, troubles psychologiques, refus de vivre sa vie, difficulté à se faire des amis et à se dire qu’on vaut quelque chose sans son jumeau, peur de s’engager amoureusement, dépendance et comparaison excessive (voire jalouse) à son frère, relation incestueuse et homosexuelle voilée… Beaucoup de « couples de jumeaux » (rien que l’expression en dit long!), le temps d’un talk show, et même parfois le temps d’une vie entière quand ces deux membres ont la bêtise de passer continuellement leur existence ensemble en vase-clos et dans une similitude effrayante (je n’ai plus en tête le chiffre de célibataires parmi les individus jumeaux, mais j’ai le souvenir qu’il est énorme), sont prêts à faire croire au mythe de l’amour incestueux entre semblables sexués. Mais les jumeaux ne sont pas si mystérieux ni si magiques que veulent le faire croire la légende populaire et le voyeurisme télévisuel. Certes, le désir homosexuel, tout comme la gémellité, ont en commun de pouvoir être qualifiés d' »accidents » (heureux ou non, là n’est pas la question). Mais un accident, par définition, se caractérise par une absence de désir… Et ça, ça n’a rien de banal ni de merveilleux.

2 – Code « Conteur » : LA FUITE DU RÉEL

El Beso de la Mujer-Araña (1976) de Manuel Puig

(mise en scène par Rubén Schumacher en 2009 à Buenos Aires)

J’avais 22 ans quand je suis tombé (par hasard ?) sur El Beso de la Mujer-Araña (1976) de Manuel Puig. Voilà un roman théâtral qui condense à lui tout seul mon Dictionnaire des codes homosexuels ! Tout y est ! : l’attraction homosexuelle pour Hitler, pour la trahison, pour les bonbons, pour la femme-objet violée, pour le carnaval, etc. Tout ce qu’il faut comprendre sur le désir homosexuel est là dedans ! Sûrement parce que Manuel Puig, écrivain argentin de talent, portait un regard critique sur l’homosexualité à la fois très lucide (intellectuellement, son discours est solide et n’enjolive pas les aspects violents du désir homosexuel) et pourtant très inconscient (il se donne parfois le droit, parce qu’il a/aurait vu juste, de ne pas tenir compte de ce qu’il a vu… et de justifier l’identité homosexuelle ou la « force » d’amour du désir homosexuel par la bonne intention)… d’où son utilisation aveugle et quasi-systématique d’un assez grand nombre de codes homosexuels de mon Dictionnaire. Seul un fossé – incompréhensible quand il vient d’un intellectuel pareil – entre intentions et perception du réel peut générer une œuvre aussi naïvement brillante (on retrouve cette naïveté paradoxale et écartelée qui se donne à lire comme un passionnant hiéroglyphe dans les œuvres de Jarry, de Yann Galodé, ou de Jean Cocteau). Personnellement, j’ai compris grâce au Baiser de la Femme-araignée l’universalité-singularité de mon désir homosexuel, puisque l’aventure cinématographique que le personnage homosexuel de Molina propose à son compagnon de cellule Valentín (Molina, la « grande folle » qui se définit lui-même comme la « femme-araignée« , passe son temps à raconter des films en noir et blanc des années 1930 à son camarade de prison), c’est exactement ce que j’ai mis en scène pour mon frère Jean pendant 4 années entre l’âge de 6 ans et 10 ans (avant que nous ne dormions plus dans la même chambre) avec « Les Aventures de Jean« , une sorte de conte oral extensible à l’infini, dont Jean était le héros, et qui se construisait selon notre/mon imagination, soir après soir. Quand j’ai découvert en 2002 que le livre de Manuel Puig relatait un des événements-phare de mon enfance (moi aussi, j’ai transformé ma chambre gémellaire en salle de cinéma), je me suis dit intérieurement : « Y’a un truc… C’est pas possible… Et si le désir homosexuel se laissait décoder ? Et s’il existait un Universel homosexuel qui ne soit pas identitaire ni amoureux, mais uniquement désirant ? »

Sous-code « Lune » :

Dans mon essai Homosexualité intime, je traite du désir homosexuel comme d’un élan qui ne s’appuie pas assez sur la Réalité, qui traduit une fuite du Réel. On observe dès mon plus jeune âge ce désir de quitter la Terre. Par mon côté fantaisiste et lunaire. Le seul mot d’enfant dont mes parents se souviennent et qu’ils sont sûrs de ne pouvoir l’attribuer qu’à moi (et pas à mon frère jumeau), c’est une phrase que j’ai prononcée à Urmella, dans les Pyrénées espagnoles, alors que je n’avais que 2 ans (Mes parents ont vu que je m’éloignais d’eux et m’ont demandé : « Beh Philippe, tu vas où ? » ; et j’aurais répondu : « Je vais voir la lune.« ). La lune est, dans la culture homosexuelle, l’astre androgynique par excellence. Beaucoup d’auteurs homosexuels s’y identifient et s’y réfèrent (cf. le code « Lune » dans le Dictionnaire).

Sous-codes « Télévore et Cinévore » / « Haine de la Réalité » :

Dans Homosexualité intime, il est question de l’attrait des personnes homosexuelles pour les médias, et notamment les films d’animation. Je n’échappe pas à cette tendance. Dès ma plus tendre enfance, je pense que je fuyais le Réel à travers la télévision, le cinéma, et surtout les dessins animés : mes préférés étaient Les Cités d’Or, Jeanne et Serge, Scoubidou, et Princesse Sarah (c. f. les codes « Haine de la Réalité » et « Dessins animés » dans mon Dictionnaire). J’ai eu aussi ma période Walt Disney. Même à 15 ans, je demandais encore les cassettes VHS des « Grands Classiques » (mes parents se demandaient quand est-ce que j’aurai des goûts un peu plus « adultes »…). J’ai passé mon enfance et mon adolescence devant la télé, si bien que ma mère m’avait surnommé une fois « Monsieur Magnétoscope« . il suffisait de me demander ce qui passait à la télévision tel jour : j’étais capable de répondre, vu que je connaissais le magazine Télé7Jours par coeur !

« Cendrillon » (1950) de Walt Disney

Sous-code « Mélodie du Bonheur » :

Ma passion précoce pour les paradis folkloriques aseptisés et sucrés m’a conduit à aimer spontanément des films gentillets, pleins de bons sentiments, très kitsch, qui font partie de la vidéothèque de la midinette rêvant au prince charmant et se nourrissant d’histoires à l’eau de rose. J’ai remarqué que des productions comme « Mary Poppins » (1964) de Robert Stevenson, « Autant en emporte le Vent » (1939) de Victor Fleming, « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » (2001) de Jean-Pierre Jeunet, mais surtout « La Mélodie du Bonheur » (1965) de Robert Wise, emportaient avec elles beaucoup de coeurs homosexuels (c. f. le code « Fresques historiques » dans le Dictionnaire). « La Mélodie du Bonheur » reste mon film préféré, un coup de coeur que je partage notamment avec Jean-Luc Lagarce, Jean Sébastien Lavoie, et bien d’autres personnes homos.

« The Sound of Music » (1965) de Robert Wise

Sous-code « Solitude (football) » :

Mon éloignement du Réel a coïncidé avec mon éloignement des autres, et surtout de mes pairs sexués, les garçons. Déjà, à l’école, je jouais de la corde à sauter sur la cour du primaire, en classe de CE2-CM1. Je savais que c’était un sport de filles, et que j’allais passer d’office pour une tapette, mais j’aimais bien en faire, et peut-être qu’inconsciemment, c’était aussi un moyen pour moi de me démarquer… (surtout qu’à l’époque, les cordes à sauter étaient de couleurs fluo ultra-flashy !). De toute façon, je ne dérangeais personne. Je me souviens juste du regard poli mais apitoyé des maîtresses qui devaient sûrement se dire : « Celui-là, à tous les coups, il finira homo…« ).

Au lycée, et surtout avant au collège, je me suis mis à fuir les jeux collectifs, moi qui aimais tant jouer au loup-chaîne, à la balle au prisonnier, et à 1, 2, 3, Soleil sur la cour d’école. Les cours de sport ont, dès la 6ème, été ma bête noire. Tant que c’était possible, je m’inventais des excuses-bidon (oubli des affaires, malaise hypoglycémique dans les toilettes, petite grippe…) pour ne pas y aller! Je n’ai jamais cherché à savoir si j’étais bon ou pas en sport : je me souviens juste que j’étais toujours choisi en dernier lors de la composition des équipes de foot, que je me planquais dans le rôle de défenseur (« Ils ont marqué, là? »), et que j’avais toujours peur du ballon. La caricature vivante de la mauviette! Je me cassais toujours quelque chose en sport, m’évanouissais, me faisais des claquages musculaires spectaculaires en athlétisme, saignais du nez, ne savais pas me boucher naturellement le nez sous l’eau à la piscine, me tordais un doigt au basket, ne prenais jamais mes douches avec les autres, ne savais même pas faire de roulade avant en gymnastique, manquais de me faire un coup du lapin en saut au trampoline… Bref, le sport a été le terrain de toutes mes humiliations, complexes, peurs, paresses ^^. J’ai conscience que cette haine du sport au collège dit chez moi une sauvagerie en partie infondée, une haine de mon propre corps et du corps social. J’avais peur de mes semblables, c’est une évidence.

Sous-code « Voyage » :

Dans ma vie, je n’ai jamais su véritablement m’ancrer dans le Réel, profiter de mes temps libres, de la trivialité consommatrice de « Monsieur Tout le Monde ». Le mot « vacances », connais pas ! Je cours tout le temps, ai un mal fou à me poser, évite les transports en commun, me fais rarement à manger, marche très vite, suis un « stressé de la vie », suis radin avec moi-même comme c’est pas permis. On m’appelle parfois « Speedy« , et je mérite bien ce surnom. Je suis un vrai électron libre : pas en amour ni avec les autres, mais dans mon quotidien et avec moi-même. Encore aujourd’hui, on peut parfois me voir chargé d’un sac à dos avec un écriteau sur le bord des routes de France. J’ai fait des années d’autostop, surtout de 1999 à 2004, à une époque où déjà le stop était considéré comme rare et dangereux. Je n’ai pourtant quasiment jamais eu de problèmes, et ces voyages improvisés m’ont permis de faire des rencontres diversifiées, improbables, et extraordinaires.

Stop en février 2009

Je n’ai jamais eu le sens pratique. Je ne suis pas très débrouillard, et ne sais pas faire grand-chose de mes mains. Sûrement en partie parce que depuis mon enfance, je me contentais qu’on fasse les choses à ma place ; sûrement aussi par manque de curiosité ; par flemme d’apprendre ; et, certainement, parce qu’on ne m’a pas fait assez confiance ou pris le temps de m’expliquer les choses. J’avais peur de la vie, et je pense que j’ai, sans me l’avouer, un gros poil dans la main (pour moi, il y a un lien réel entre désir homosexuel et paresse, ou entre désir homosexuel et irréalité : c. f. le code « Roue de secours » de mon Dictionnaire).

3 – Code « Poupées » : LE DÉSIR D’ÊTRE OBJET

Marionnettes de Sesame Street

Sous-code « Pygmalion » :

De l’âge de 8 à 17 ans, quand il a fallu m’intéresser à mon orientation professionnelle, à une époque où je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire et que je revenais bredouille des salons des métiers (encore aujourd’hui, je n’ai toujours pas trouvé le métier que je veux faire… C’est vous dire ! C’est pas prof que je veux être : c’est prophette! ^^), j’oscillais d’un projet de métier à un autre. En plus de vouloir être homme politique (mais ma maman m’a assez vite dissuadé d’entrer en politique parce qu’elle me disait que j’étais « trop gentil » pour faire politicien!), j’avais à 9 ans un autre désir : celui d’être couturier… même si, concrètement, je n’avais jamais touché à une aiguille à coudre de ma vie ! Tout cela se jouait surtout au niveau du fantasme, non du « faire » (cf. le code « Pygmalion » dans le Dictionnaire). Je voulais être couturier parce que j’aimais le déhanché et la beauté des mannequins féminins, les attitudes des femmes-bibelots, les publicités de mode (« Marcel Griffon, le style impeccable »). Quand j’avais 7-9 ans (donc en 1987-1989), un de mes premiers chocs esthétiques a été le générique complètement original de l’émission de variétés Champs-Élysées de Michel Drucker, dans lequel les ballets de Reda animaient une ville de Paris façon cartes postales, avec différents tableaux des clichés de la France. C’était fantastique ! Rien que pour ce générique, je ne voulais pas rater le début de l’émission.

Sous-code « Marionnettes » :

Mais c’est surtout mon attrait pour les marionnettes qui signale dans mon histoire la présence du désir homosexuel. J’ai remarqué qu’il y avait parmi les marionnettistes un grand nombre de personnes homosexuelles. Cela s’explique à mon sens parce que le désir homosexuel est essentiellement un fantasme d’être objet. Vers l’âge de 14-15 ans, je désirais moi-même être marionnettiste. Je souhaitais vraiment en faire mon métier, et j’avais commencé à chercher des écoles pour une formation. Je faisais collection de marionnettes à fil, mais surtout de marionnettes à main. Et en 1999, avec mon frère Jean, mon cousin Jean-François, et quelques amis, nous sommes allés présenter des spectacles de marionnettes dans deux écoles maternelles d’Angers et dans une école de La Tessoualle, près de Cholet. Je faisais beaucoup de voix, écrivais les textes, et avais conçu tous les décors moi-même. Le monde des objets animés a peuplé l’imaginaire de mon enfance. Quand j’étais à l’école maternelle, j’avais eu la chance d’assister à un spectacle de marionnettes extrait des Contes de la Rue Broca (1967), La Sorcière du Placard à Balais de Pierre Gripari (tiens donc… un dramaturge homo…). Ce spectacle m’avait fasciné autant qu’effrayé : « Sorcière ! Sorcière ! Prends garde à ton derrière !!! » Toute mon enfance, je l’ai passée à regarder des émissions pour enfants avec des marionnettes (Les Fraggle Rock, Téléchat, Le Village dans les Nuages, Chapi Chapo, etc.).

Sous-code « Bandes dessinées » :

J’ai toujours été séduit et amusé par les bouilles de ces personnages en carton pâte : je trouve les marionnettes particulièrement attendrissantes avec leurs gros yeux qui louchent et leur air benêt. D’ailleurs, les personnages de mes B.D. que j’ai conçues à l’âge de 8-10 ans ressemblaient fortement à ces mêmes marionnettes (j’ai dessiné 3 bandes dessinées en tout, dont la première était très inspirée par les Cigares du Pharaon d’Hergé – son personnage principal se prénommait Rufus, et il était poursuivi par 4 méchants, dont une méchante voyante extra-lucide au visage de bulldog – ; une deuxième bande dessinée, la seule que j’ai réellement achevée, qui s’intitule La Grenouille Royale, et qui raconte les pérégrinations d’une bande de grenouilles poursuivies par une cruelle sorcière ; et enfin, une troisième B.D. qui est restée inachevée et qui s’appelle Le Concours de Beauté, cette fois avec la même sorcière, et l’une des 5 grenouilles de la précédente B.D., la seule femme d’ailleurs, l’acariâtre Yoplaie).

Sous-codes « Peinture » / « Play-back » :

Le désir d’être objet, je l’identifie également chez moi à travers mon petit passé de plasticien. J’ai en effet passé 6 années à l’école des Beaux-Arts de Cholet, de 11 à 17 ans, à faire du dessin, de la peinture, et de la sculpture. Dès l’âge de 4 ans, j’avais déjà un bon coup de crayon, et les filles de ma classe s’arrachaient mes créations (j’avais même des commandes!). Mais les années ont passé, et j’ai peu à peu abandonné le monde des arts plastiques… au profit du théâtre, de la chanson (j’ai toujours aimé play-backer avec précision les musiques de variété que j’aimais : dans mon livre, je développe l’idée selon laquelle le play-back exprime le désir de se réifier), et de la danse (à partir de l’âge de 10 ans, j’ai été un grand amateur de chorégraphies, de vidéos-clips que j’essayais plus ou moins de reproduire dans la solitude de ma chambre : là encore, la danse robotique en solitaire renvoie au processus de mythification-réification de soi).

Sous-codes « Différences physiques » / « Obèses anorexiques » :

C’est d’ailleurs amusant comme physiquement, je ressemblerais presque à un pantin désarticulé. Toujours courbé comme un papy (mes proches ont l’habitude de me dire que je ne me tiens pas assez droit, et viennent constamment me redresser contre le dossier de ma chaise), avec des maux de dos chroniques, tellement maigre et à replumer qu’on croirait que je vais me démembrer à tout instant, souvent tellement en train de me regarder agir que j’en développe des petits tics gestuels ou des mimiques instinctives, mal habillé ou avec des vêtements trop grands pour moi, les jambes croisées et les poignets cassés, j’ai tout d’un automate de Jean Cocteau ! Je suis à l’image de ces personnages homos que je définis comme des obèses anorexiques (cf. le code « Obèses anorexiques » dans le Dictionnaire) parce que je mange très mal ou trop, sans jamais grossir pour autant, et parce que les obèses anorexiques homosexuels sont décrits dans les fictions homosexuelles comme des êtres malingres, chétifs, avec la peau sur les os… et pourtant ils doivent leur apparence physique filiforme à un gavage, à un trop-plein, à une absorption excessive de drogues, d’images, de tendresse, de nourriture. Généralement, au niveau du désir mais aussi des réalités humaines, un trop-plein indique souvent la présence d’un trop-vide.

Signature à l’Harmattan, Paris, 8 janvier 2009

Sous-code « Fleur » :

Le désir d’être objet chez les personnes homosexuelles, même s’il n’est pas immédiatement perçu comme violent, parce qu’un fétiche peut avoir sur le moment l’éclat sacré de l’éternité, de la beauté, et de l’humour, est pourtant objectivement agressif : un objet, contrairement à un être humain vivant, est inerte, froid, et mort. Je pense que, très tôt dans ma vie, j’ai été conquis par le charme innocent du « devenir objet ». Me prendre pour un objet sacré, cela a été un moyen de survie au moment où je sentais arriver l’effondrement de ma personnalité. Le « devenir objet » – je l’ai remarqué dans bien des écrits – est très lié au « devenir végétal ». Ces deux désirs, faisant partie de la condition humaine, mais qui conduisent pourtant l’être humain à la déshumanisation, sont motivés (et voilà le piège!) par la recherche d’innocence et de divinité. L’Homme qui se prend pour un objet ou un végétal désire certes perdre sa liberté, mais ne s’en rend pas toujours compte parce qu’il troque sa conscience contre un monde de « paix éphémère », clinquant, inconscient, minéral, où la sensation et la souffrance semblent absentes, radicalement abrégées.

Il est curieux de constater que, très précocement, je me suis pris pour une fleur. Par exemple, la pâquerette, c’’était l’emblème que j’avais choisi en maternelle pour accompagner les étiquettes marquées à mon nom. Et puis il y a cette terrible photo (ci-dessous), qui à présent me fait rire et figure parmi mes préférées, où je pose comme une vraie starlette avec ma jolie fleur! Horreur, malheur… J’avais 7 ans là-dessus. En la regardant, j’ai l’impression que mon destin de Super Tapette était scellé depuis toujours… Cette photo, que j’avais retirée de l’album familial tellement j’en avais honte pendant mon adolescence (ce n’est pas pour rien que je l’avais surnommée « La Photo de la Honte » à une époque) est une parfaite illustration de cette recherche de naturel qui, à force d’être obsessionnelle ou trop bien intentionnée, conduit à l’artifice.

La « Photo de la Honte », 1986

4 – Code « Femme-objet violée » : LE DÉSIR D’ÊTRE VIOLÉ ET DE S’EN VENGER

Sous-code « Poids des mots » :

Il est certain que dans l’étiologie de l’homosexualité, les mots et les regards, ou plutôt l’hyper-sensibilité aux mots (Qui du locuteur ou du récepteur a commencé ? Nul ne peut le savoir…), ont joué un rôle capital. Il y a un peu de vrai quand Didier Éribon écrit qu' »au commencement de l’homosexualité, il y a l’injure« , ou en tout cas, une projection ressentie comme violente. Le mot « pédale », « enculé », « garçon manqué », « gouine », « fille » (reçu quand on est un garçon), ou « garçon » (reçu quand on est une fille), a pu agir comme un ordre dans l’esprit d’une personne qui a tendance à prendre les mots pour des choses réelles, qui entretient avec les autres et le langage un rapport idolâtre de peur/attraction/répulsion/fusion.

Bien sûr, dans mon cas personnel, j’ai été traité de « fille » dès mon plus jeune âge, et parfois de manière totalement innocente et accidentelle. Cette projection de « l’homosexuel » ou de « la femme » sur mon corps de garçon n’a pas toujours été une insulte, une méchanceté délibérée. C’est ce qui rend l’homosexualité encore plus accidentelle, presque fatale. Je vous passe les cas où, quand je répondais au téléphone à la place de mes parents, on me prenait pour ma mère ou une de mes soeurs. Je ne vous raconterai qu’un seul épisode qui m’avait beaucoup blessé à l’époque (et pourtant, avec le recul, je me dis que j’avais inconsciemment provoqué l’incident : à force de me prendre pour quelqu’un d’autre, et de cultiver une allure maniérée, en me trémoussant comme une « Drôle de Dame« , et avec ma voix suraiguë, j’avais inconsciemment donné des bâtons pour me faire battre et récolté les fruits de ma sincère comédie…). Je devais avoir 8-9 ans quand je me trouvais chez mes parents à Cholet et que ça a sonné à la porte. Je suis allé ouvrir. À cet âge-là, j’étais un petit garçon très chaleureux et souriant (peut-être trop ?). J’ai laissé entrer le démarcheur venu vendre je ne sais quelle marchandise, puis maman a pris le relais et je les ai laissés entre eux dans le hall. J’ai juste eu le temps d’entendre la remarque cinglante – et pourtant bien-intentionnée – du visiteur : « Votre gentille fille m’a ouvert ! » Le jugement involontaire est tombé sur moi comme un couperet (et avec le sourire en plus!). Je me souviens juste que ma mère avait trouvé ce type pas très « finaud »… Moi, je ne m’étais pas révolté. Je n’étais pas à un âge où on se révolte.

Sous-code « Bergère » :

Lorie, la Nunuche vierge de l’Espace

Il est fort possible que mon désir homosexuel se soit choisi très tôt pour déesse non pas la femme réelle mais la femme-objet vierge représentée par les chanteuses, les héroïnes de dessins-animés, les actrices, de mes écrans symboliques et réels (Céline Dion, les Spice Girls, Charlie makes the cook, Priscilla, Vanessa Paradis, Ophélie Winter, Axelle Red, Lio, Bananarama, Sarah Mandiano, Mélissa Mars, Britney Spears, Claire Litvine, Madonna, etc.). Ce sont elles mes vraies mères, me disais-je : pas ma maman biologique. Très tôt, je les ai prises pour modèles identificatoires. Je suis loin d’être le seul individu homosexuel à avoir littéralement « adoré » la femme-objet cinématographique : les hommes gay l’ont presque tous fait (dans la fusion), les femmes lesbiennes l’ont presque toutes fait aussi (dans la rupture).

Ce goût étonnant pour les femmes nunuches, blondes (parfois rousses), potiches, avec une voix fluette, racontant des conneries, chantant que « la guerre c’est pas bien » et que « leur mère est leur meilleure amie », traduit certainement en moi une immaturité, un désir d’être infantilisé, d’être chouchouté, d’être une femme-enfant qui n’a jamais été violée… sûrement par nostalgie de l’innocence originelle, d’une enfance dorée qui ne débouche pas sur la responsabilité adulte. Ce n’est pas par hasard si, dans mon essaiHomosexualité intime, j’évoque le fait que beaucoup de personnes homosexuelles adorent qu’on les prenne pour des connes, même si intellectuellement tout semble tourner très rond chez elles, qu’elles se laissent soumettre avec beaucoup de second degré et d’auto-dérision, et qu’elles trouvent cette servitude ultra-audacieuse, originale, et révolutionnaire, parce que minoritaire et honteuse. En général, elles aiment dénoncer cyniquement le foutage de gueule social que représentent les chanteuses kitsch, non en s’en détachant et en le pointant du doigt, mais plutôt en s’en approchant au point de se confondre avec lui. Il y a beaucoup d’orgueil blessé derrière cette attitude apparemment légère et drôlissime.

Sous-code « Bourgeoise » :

Valérie Lemercier

En lien avec la candide nunuche, mes fantasmes homosexuels sont venus s’attacher à un autre style de femme-objet : la bourgeoise. Je ne suis pourtant pas du tout issu d’une famille aristo (plutôt le contraire: nous vivions chichement dans ma famille). Mais nul besoin d’être entouré d’objets et d’argent, pour désirer être un objet ; nul besoin d’être riche, pour désirer l’être. L’homosexualité est une affaire de désir, non de réalité effective.

C’est très curieux comme l’élégance de la bourgeoise, sa sophistication travaillée, ses attitudes excessivement calculées, son style langagier ampoulé (à la limite du risible), son excentricité réactionnaire parfois, sa sincérité dans la méchanceté ou la bêtise, me touchent. Je pense que beaucoup de personnes homosexuelles aiment la femme bourgeoise (ou l’actrice qui joue les personnages de châtelaine coincée), d’une part parce qu’elle représente inconsciemment la corrosive caricature maternelle dont elles se croient mystérieusement héritières, et d’autre part parce que cette femme-objet est tellement sincère dans l’artifice qu’elle arriverait à faire croire à tout le monde que le surnaturel est naturel. Il était donc logique que les adulateurs de l’amour « plus que naturel » et sur-intentionnalisé qu’est le désir homosexuel se choisissent Marie-Chantal comme ambassadrice principale.

Sous-codes « Femme étrangère » / « Tante-objet » :

Tintin, Les 7 Boules de Cristal d’Hergé

Cette femme-objet qui m’a depuis toujours attiré a quelque chose de lunaire. C’est la femme étrangère par définition. Elle est mystérieuse, discrète, incomprise, messagère d’un secret (généralement un viol). C’est celle par qui le scandale arrive. On ne sait pas si, derrière son masque de pureté, elle est si innocente et si gentille que cela. La femme étrangère m’a toujours fasciné car elle est double. Elle appartient à deux cultures, à deux mondes (l’un réel, l’autre fictionnel ou paranormal). C’est une extra-terrestre.

Dans ma vie, j’ai remarqué que j’établissais avec les femmes étrangères de mon entourage une complicité particulière (Antonia Malinova, Alexia Erb, Claire Litvine…). Je leur trouve beaucoup de charme (Cristina Marroco, Anggun, Nourith, Noa, etc.). Quand j’étais petit, je suis resté très impressionné par ma tante espagnole Carmina, extravertie à souhait, et ultra-maquillée ; je garde aussi un attachement esthétique puissant pour une autre tante de ma famille – française cette fois -, tatie Laurence, l’originale de la famille, une danseuse de salsa, aux faux airs de Jeanne Mas, complètement imprévisible et artiste ; autre anecdote : lors d’un mariage dans le sud de la France, alors que j’avais 6 ans, je me souviens être resté sous les jupons d’une femme britannique complètement excentrique, portant une robe d’actrice, très maquillée également. Plus elles parlent avec un fort accent, viennent de contrées exotiques, sont rejetées, incomprises, et pourtant très belles et convoitées, plus les femmes ont des chances de me plaire.

Sous-code « Femme violée un soir d’été ou de carnaval dans une forêt » :

Kelly Garrett (Jaclyn Smith)

On en vient à l’un des points forts de mon raisonnement sur le désir homosexuel : l’identification à la femme-objet cinématographique violée. Il en étonne plus d’un… et pourtant, une fois qu’on a pris connaissance de l’emblème de la « Femme violée un soir d’été ou de carnaval dans une forêt » dans les oeuvres homosexuelles, on ne fait que le voir partout (je l’ai encore aperçu il y a quelques semaines dans le dernier film de Gregg Araki, « Kaboom »)!

Pourquoi cette identification homosexuelle à la femme-objet marytrisée ?

D’une part, parce que cette actrice est magnifique, esthétiquement parlant (la vraie femme violée, la majorité des personnes homosexuelles s’en fiche pas mal!). C’est tout l’art du cinéma que de réussir à magnifier la femme violée, malgré la situation affreuse qu’il lui fait subir. Même si elle porte une jolie éraflure sur le visage, qu’elle est toute essoufflée, qu’elle a perdu son diadème, qu’elle crie sous sa douche, qu’elle court comme une folle en écartant les ronces, que sa robe de bal est déchirée, qu’elle est orpheline et seule dans cette forêt, elle n’en reste pas moins super belle. Même ses cheveux mouillées ou dépeignés sont stylisés sur nos écrans. Son maquillage de bad girl persécutée, ses attitudes de bête traquée (« Je vous arrête! » ; « Ôtez vos sales pattes de là ! Je vous interrrdis! Lâchez-moi, sale brrrute! »), sa posture de tigresse sur la défensive prête à riposter en pratiquant les arts martiaux, tout cela contribue à esthéthiser le viol pour le rendre puissant et désirable. Figurez-vous un instant quelle extraordinaire revanche sur le passé ingrat l’identification homosexuelle à cette femme-araignée violée propose!

D’autre part, cette identification à la femme violée ne veut pas forcément dire que les personnes homosexuelles ont toutes subi un viol génital (loin de là). En tout cas, elle peut indiquer que certaines parmi elles ont vécu une agression sexuelle dans l’enfance. Ensuite, elle peut également être signe de la misogynie et du machisme du désir homosexuel : cette représentation singée de la destruction de la Reine carnavalesque est une déclaration d’amour-haine à l’encontre des femmes réelles, confondues avec la femme-objet. L’iconoclastie vise à renforcer chez celui qui la pratique la toute-puissance de ce qu’il prétend sincèrement aimer/détruire. Je crois également qu’elle dit une peur ignorante de la sexualité en général (peur d’être défloré, peur du corps sylvestre de la femme, peur de son propre corps, etc.) : je me souviens par exemple que, tout petit, j’avais été intrigué par une publicité pour des serviettes hygiéniques (cf. le code « Règles » dans le Dictionnaire), et que je n’arrêtais pas de chanter « Confettis, confettis… » sans réaliser à quoi cela pouvait renvoyer (Ça avait agacé ma grande soeur Blanca que je m’amuse ainsi des menstruations féminines…).

En troisième lieu, je dirais que l’identification à la femme-objet violée indique une panne d’identité. Même si on n’a pas été concrètement violé, on préfère parfois se mettre dans la peau d’une femme-victime qui se venge ensuite magistralement, telle Catwoman, des individus qui l’auraient/l’ont violée, pour se créer une personnalité hors du commun à un moment où justement on en manque, où on veut un grand combat existentiel, plutôt que de s’identifier aux femmes réelles qu’on juge banales et faibles. Je me souviens qu’à l’âge de 6 ans, alors que je me cherchais beaucoup à ce moment-là, j’aimais courir et crier « Au viol! » du côté des filles quand nous étions poursuivis par les garçons sur la cour d’école : je me plaçais spontanément du côté des persécutées. Comme j’étais assez fort en dessin à l’époque, je me mettais à dessiner toujours la même chose : des femmes violées. Cheveux au vent, soit rousses, soit blondes et magnifiques comme Boucle d’Or (chose curieuse : elles n’avaient en général qu’un point en guise de bouche, comme si je ne leur laissais que la surprise muette de la femme violée pour s’exprimer), maquillées comme de cruelles châtelaines ou des reines gothiques de Walt Disney, avec des talons-aiguilles (c’était la version vengeresse de la candide pin-up qui décide de revenir à la charge après son viol). Le personnage de Daphnée dans le dessin-animé Scoubidou, ou bien celui de She-Ra (une sorte de Xena la Guerrière, icône lesbienne bien connue) m’ont tout appris (cf. Je vous renvoie à l’article suivant).

Daphnée dans le dessin-animé Scoubidou

En centre aéré, je me rappelle que cela me plaisait beaucoup de m’imaginer poursuivi, de courir à perdre haleine dans les bois, de me retourner (en imaginant que mes cheveux longs coiffés en brushing me reviendraient sur le visage de manière hyper stylée), de penser que j’étais She-Ra sur son cheval, en cavale et menacée par un terrible danger. Quand j’écoutais quelqu’un, il m’arrivait de pencher la tête, comme pour me styliser moi-même (j’ai d’ailleurs appris accidentellement que certains garçons de ma classe de 5ème au collège m’imitaient quand je me retournais ; ils faisaient exprès de m’appeler pour rien, histoire de rire de mon efféminement…). Oui, l’identification à la femme violée dit toujours un viol passé ou futur.

Sous-code « Dix Petits Nègres » :

« Dix Petits Indiens » (1945) de René Clair

Parlons maintenant des Dix Petits Nègres (1939), un roman qui, curieusement, occupe une place importante dans la fantaisie de la communauté homosexuelle, et dans ma propre vie. Je devais avoir 6-7 ans quand j’ai lu l’intrigue passionnante d’Agatha Christie. À l’époque, cette histoire m’avait attiré mais aussi complètement traumatisé : j’en cauchemardais ; je découvrais qu’esthétiquement, le crime machiavélique surgissant dans l’univers rose-bonbon et statique des bourgeois pouvait être élégant, délicieux. J’aimais particulièrement le personnage de Vera Claythorne, la jolie secrétaire, la seule jeune femme du roman, perdue au milieu de cette machinerie fictionnelle machiavélique, qui incarnait la femme violée et une probable psychopathe. J’aurais même souhaité qu’Agatha Christie rajoute plus de personnages féminins comme elle, et en même temps, l’unique Mademoiselle Rose qu’elle s’était choisie ne serait pas ressortie pareil sinon. L’histoire des Dix Petits Nègres me plaisait tellement que je l’ai choisie comme thème d’une des sculptures que j’ai réalisées pendant que j’étais à l’école des Beaux-Arts à Cholet, à l’âge de 11 ans. Mais elle fait partie aussi de mes cauchemars d’enfant quand je la voyais traitée dans des séries télévisées comme Matt Houston (la super référence culturelle… désolé) ou Amicalement vôtre (l’épisode où les membres de la famille de Brett Sinclair disparaissent un par un). Peur + Captation esthétique = Désir : C’est bien là l’équation de l’idolâtrie, non ?

Sous-code « La mère folle » :

En lien avec le motif de la femme-objet violée, je crois qu’il n’est pas anodin que les femmes hystériques soient très souvent parodiées dans les fictions homosexuelles (c’est ce qui fait d’Isabelle Huppert, par exemple, une véritable icône gay française). Les contacts rapprochés que certaines personnes ont maintenus dans leur enfance – et parfois plus tard – avec la folie conjuguée au féminin (cf. les codes « Mère possessive » ; « S’homosexualiser par le matriarcat » ; « Femmes phalliques » ; « Peur de devenir folle » ; « Folie » ; « Milieu psychiatrique » ; « Matricide » ; « Politique du non-dit de la mère » ; « Stars vieillissantes ») ou avec une mère dépressive, sont parfois existants. C’est mon cas personnel, puisque ma maman a connu une grave dépression pendant des années (elle a commencé à sortir de la maladie en 1992). Je ne suis pas un cas isolé : certains de mes amis homos ont dû faire face à la maladie psychiatrique de leur mère… et y ont répondu en partie par l’annonce d’une homosexualité. Stratégie de survie oblige.

Sous-code « Super-héros » :

Drôles de Dames

Alors, bien sûr, ce n’est pas que la version « femme soumise » qui m’a attiré chez la femme-objet violée. Pour qu’elle devienne admirable à mes yeux, il fallait bien qu’elle incarne la toute-puissance dans la faiblesse (c’est exactement ce que je pense de la nature du désir homosexuel : il est faible et violent ; tout comme l’icône gay violée, il existe parce qu’il lutte contre un viol plus fictionnel que réel… mais parfois réel quand même). C’est pour cela que les femmes supers-héros (Catwoman, Alice de la Bibliothèque Verte, Fantômette, Jeanne dans Jeanne et Serge, les Cat’s Eyes, etc.), les détectives privées, les espionnes, ont ravi mon imaginaire. Par exemple, la série Drôles de Dames correspond tout à fait à l’idéal esthétique de mon adolescence. Ces femmes mannequins hyper belles et efficaces, même face à de terribles dangers et au viol cinématographique, ces modèles de la séduction justicière et manipulatrice, étaient l’incarnation de la perfection à mes yeux. Oui, vraiment, à l’âge de 10-12 ans, je m’identifiais énormément à ces superwomen. À tel point que j’imitais leur démarche, leur gestuelle de défilés de mode. Je voulais vivre une vie trépidante et risquée comme Kelly Garrett. Je ne me rendais pas compte que cette imitation, reportée sur mon corps et mon identité de petit garçon, me rendait moche, ridicule, puisque pour moi, c’était beau à l’écran… donc ça devait forcément l’être dans la vraie vie, et, tant qu’à faire, sur moi! La confusion entre rêve et réalité m’est revenue comme un boomerang le jour où, pendant des courses au supermarché avec ma mère, elle m’a dit spontanément : « Ben dis donc… tu remues le cul comme une vache espagnole ! » Ça m’avait beaucoup vexé. Mais qui d’autre qu’elle aurait osé me dire en face que je me reniais à ce point moi-même ?

Pour finir avec ce chapitre sur la passion identificatoire pour la femme-objet/femme violée, je vous parlerais volontiers d’une femme bionique qui a beaucoup compté pour moi : c’est Super Jaimie. À l’âge de 7 ans, j’étais très impressionné par cette femme aux pouvoirs extraordinaires, qui courait au ralenti. Justement, quand je courais à l’époque (en sport, au centre aéré, sur la cour d’école, n’importe où), je me souviens que j’esthétisais à l’excès mes mouvements, comme elle. Mentalement, j’étais la star dans mon clip, j’entendais les bruitages qu’on nous met dans la série Super Jaimie(même topo pour les jingles de Fort Boyard!). Je crois que j’ai rêvé très jeune d’être un Super-Héros. Un épisode en particulier de Super Jaimie m’a marqué : l’héroïne était pourchassée par une horde de trois femmes-robots (une Blonde, une Noire, une Rousse), qui avaient jadis été ses amies et qui, à cause d’un méchant professeur qui les avait transformées en zombies insensibles, trahissaient sa confiance et devenaient méchantes. Flippant ! Un épisode comme celui-là, dans l’esprit de l’enfant que j’étais, a pu m’encourager à prendre la poupée en pitié, et à lui attribuer des sentiments humains. Cette captation idolâtre par les marionnettes, je sais que je ne suis pas le seul garçon homo à la connaître. Il m’a suffi de tomber un jour sur le témoignage du réalisateur gay Julien Magnat, interviewé dans la revue Têtu (n° 69, juillet-août 2002, p. 20), pour en avoir le coeur net : « Mes premières héroïnes étaient Catwoman – môme, je la dessinais brandissant son fouet –, Fantômette, Super Jaimie et Wonder Woman. Les ancêtres de Xena, quoi.«

5 – Code « Amant diabolique » : UNE FASCINATION POUR LA BEAUTÉ DU DIABLE

Sous-code « Cruella » :

Cruella De Vil dans « Les 101 Dalmatiens » (1961)

J’ai évoqué tout à l’heure le goût, très répandu chez les personnes homosexuelles, pour la femme-objet violée qui se venge des hommes qui auraient jadis abusé d’elle (je vous ai parlé des châtelaines cruelles avec des talons aiguilles que moi-même je dessinais). Car en effet, il y a dans la culture homosexuelle une esthétisation de la violence, du mal, et de la mort, qui rend la méchanceté et la vengeance désirables, ou tout au moins acceptables ; esthétisation que l’on retrouve chez beaucoup de garçons homos « langues de pute » ou de femmes lesbiennes hommasses et au comportement de vipères. Le personnage de folle hystérique qui les séduit le plus, c’est bien celui de Cruella D’Enfer, la méchante du dessin-animé de Walt Disney (ce n’est pas un hasard si, dans les soirées déguisées homos, ce sont Cruella et Vampirella qui récoltent tous les suffrages). Et j’avoue que cette Cruella a toujours été pour moi une bourgeoise camp parfaite!

Sous-codes « Amant diabolique » / « Chute » :

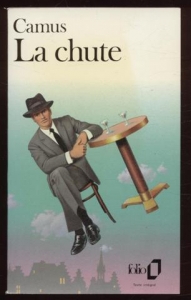

La Chute (1956) d’Albert Camus

Quand, en classe de lycée, on nous impose d’étudier des œuvres littéraires parce qu’il faut suivre un programme imposé au bac, alors qu’en réalité elles nous rasent magistralement, on fournit peu d’efforts pour y trouver un minimum d’intérêt. Mais quand c’est La Chute de Camus qui tombe (c’est le cas de le dire…), on se dit que les programmateurs ont ENFIN pensé aux élèves ! J’ai eu à étudier le roman d’Albert Camus en cours de terminale, avec une prof de français, Mme David, qui a su, en plus, me le faire aimer. Et il continue de m’accompagner dans ma vie de tous les jours. Il me sert de modèle, ou plutôt de contre-modèle à comprendre pour ne pas le reproduire. Mettre des mots sur les mécanismes employés par le diable – car c’est bien de cela dont il s’agit dans cette œuvre –, leur laisser leur logique – car il y en a bien une – pour ne pas les justifier inconsciemment dans le rejet paranoïaque, ça me passionne. Surtout depuis que j’ai lu le faux témoignage du narrateur de La Chute. Son discours repose presque intégralement sur l’inversion. Logique, alors, qu’il m’ait interpellé autant ! Ce n’est pas un hasard si ce roman est la lecture d’adolescence préférée de Cathy Bernheim, l’auteure lesbienne de la magistrale autobiographie L’Amour presque parfait (1991). Et il fait écho à tout un pan de la littérature homosexuelle où la figure de l’amant diabolique apparaît.

Sous-code « Voleurs » :

Dans mon essai Homosexualité sociale, le terme « vol » remplace plus facilement celui de « viol » puisqu’il s’applique au viol à échelle sociale, et par rapport à la différence des espaces. J’ai, au fil de mes lectures sur l’homosexualité, remarqué énormément d’occurrences aux vols dans des contextes de prostitution, ou même simplement dans des échanges amoureux homosexuels. Mais c’est surtout en écoutant certains de mes amis, qui se définissaient eux-mêmes comme des « voleurs » ou des « tricheurs » au lieu d’employer le terme d' »homosexuels », ou qui me racontaient qu’ils s’étaient fait piquer leur carte bancaire après une nuit d' »amour » avec un amant de passage, ou qui acceptaient de se faire vider leur compte en banque par un petit copain arriviste et un peu trop profiteur, ou qui m’avouaient symboliquement que « s’ils couchaient avec de beaux jeunes hommes, c’était pour leur voler leur beauté« , que j’ai compris que les vols que l’on voit entre amants homosexuelles dans les fictions ne sont pas que virtuels!

Sous-code « Je suis mort » :

Dans les oeuvres homosexuelles, et parfois les discours, il est surprenant et incongru d’entendre certains individus homosexuels décréter qu’ils sont morts, tout pendant qu’ils sont encore vivants… alors que le seul énoncé qu’on ne puisse pas mettre à la première personne, excepté quand on dit sa fatigue, c’est bien « Je suis mort » ! C’est le cas de Jean Cocteau qui affirmait : « En ce qui me concerne, je n’ai pas peur de la mort. Parce que j’ai été beaucoup plus de temps mort que vivant. » On comprend ici qu’il s’agit davantage de la mort psychique que de la mort réelle : une forme d’absence à soi, de dégoût de vivre. Pour moi, ce « Je suis mort » peut indiquer une schizophrénie, un désir de suicide, et plus globalement une chute du désir. Dans la pièce Hétéropause d’Hervé Caffin par exemple, la voyante prédit à Hervé, le protagoniste homo, qu’au moment de se mettre en couple homosexuel, il vivra une « mort immatérielle« . Jean-Paul Sartre, dans son Saint Genet, décrit justement l’énonciation du « Je suis mort » par une personne vivante comme une « crise de dépersonnalisation », qui rejoint la notion freudienne de narcissisme intégral.

Cette phrase n’est pas que de la fiction. Personnellement, je l’ai déjà entendue de la part d’un ami homo, qui m’a avoué peu de temps après me l’avoir dite qu’au moment de l’énoncer, il songeait à se suicider sans oser me le dire franchement.

Sous-code « Se prendre pour le diable » :

En Gargamel, à la kermesse de l’école en 1986

Toujours en lien avec la croyance en la beauté du diable et du mal, je prouve dans mon essai Homosexualité sociale, que dès leur plus jeune âge, un certain nombre de personnes homosexuelles se sont prises pour le diable, pour des êtres incapables d’aimer ou d’être aimés, pour des personnes méchantes et maudites (il n’y a qu’à voir les pseudos d’anges déchus que certaines se choisissent sur les sites de rencontres internet pour s’en convaincre! Ils puisent abondamment dans le lexique démonologique!). Même si ce n’est pas très conscient (parce qu’en plus de cela, cette certitude est infondée et injustifiable, rationnellement parlant), c’est une pensée que j’ai entendue de la part de quelques amis homos, et que j’ai moi-même pu intérioriser à certains moments de ma vie, quand j’ai douté de moi ou que je me sentais minable, peu fiable, un peu psychopathe. Je trouve que le désir homosexuel, de par sa nature idolâtre, encourage justement à se prendre pour Dieu (c. f. le code « Se prendre pour Dieu » dans le Dictionnaire) et pour le diable (les deux à la fois!).

En 1986, alors que j’étais en grande section de maternelle, une maîtresse de petite section recherchait un « grand » pour jouer le rôle du méchant Gargamel pour la chorégraphie des schtroumpfs de la kermesse de l’école. Jouer le méchant et effrayer les petits de deux ans, rentrer dans la peau de l’odieux Gargamel, avait dû exciter mes fantasmes puisque pendant une récréation j’avais fait du charme à cette même maîtresse pour être sélectionné… Et ça avait marché : j’avais été pris d’office :-).

Sous-codes « Animaux empaillés » / « Doubles schizophréniques » :

Anthony Perkins dans « Psychose » (1960) d’Alfred Hitchcock

Sans savoir pourquoi, j’ai compris que le comédien Anthony Perkins, qui joue Norman Bates dans le film « Psychose » d’Alfred Hitchcock, était homosexuel. Je l’ai deviné avant même de l’avoir vérifié. Ma fascination inconsciente pour ce chef-d’oeuvre cinématographique particulièrement crypto-gay, et mon achat spontané de l’affiche d’Anthony Perkins pour décorer ma chambre du foyer Jean-Luc Cabes lors de mon arrivée à Rennes en 2002, m’a tout de suite mis sur la piste. Et en effet, je ne m’étais pas trompé ! Je ne crois pas pour autant à un « Sixième Sens Homosexuel » : ça, c’est de la bêtise pour prouver que l’identité homosexuelle est la vérité profonde de la personne qui ressent une attraction sexuelle pour ses semblables. Je crois juste à une logique du désir homosexuel. Et cette logique, une fois comprise, peut rendre très intuitif.

Par ailleurs, et toujours en lien avec « Psychose », je développe dans Homosexualité intime le rapprochement entre désir homosexuel et schizophrénie, notamment à travers des motifs comme « la Main coupée », les « Moitiés », ou les visages à plusieurs têtes. Pour la petite histoire, quand j’avais 9-13 ans, j’avais créé un personnage fictif, « Ange« , un espèce de garçon trisomique agressif et collant, parlant le français avec un accent du sud de la France à couper au couteau (une caricature voilée de ma maman bergeracoise?), un rôle que je n’endossais qu’en présence de mon frère Jean, de mon cousin Jean-Francois, et de ma grande soeur Blanca, un bonhomme grimaçant qui m’a habité très longtemps et qui me permettait d’exprimer ma schizophrénie, ma violence intérieure, mon humour aussi (cf. le code « Doubles schizophréniques » dans le Dictionnaire). « Ange », mon fantasme diabolique de divinité tourné en dérision, m’habitait… et revient parfois me visiter quand je joue au théâtre ^^.

6 – Code « Parricide » : LE GRAND PARDON

Dans mon essai Homosexualité intime, j’évoque la question importante (et peu abordée) du meurtre du père dans les productions artistiques homosexuelles, ainsi que de la haine de son propre papa, un ressentiment particulièrement massif au sein des membres de la communauté homosexuelle. Autant les mamans sont préservées – voire gâtées – au moment du coming out, autant les pères ne bénéficient pas du même traitement de faveur… (c’est le moins qu’on puisse dire!) Sans aller jusqu’à des envies de meurtre (et c’est là qu’on voit qu’il y a fort heureusement un fossé énorme entre ce qui nous est montré dans les fictions traitant d’homosexualité et la réalité), il est fréquent que la relation des personnes homosexuelles avec leur père soit particulièrement tendue, ou bien concrètement plate, proche de l’indifférence… même si, là encore, il existe de nombreuses exceptions à la règle, et qu’il est difficile d’en faire une généralité.

Pour mon cas personnel, je dois reconnaître que ma relation à mon père a très mal démarré. J’ai eu, très tôt, peur de lui. J’étais mal à l’aise en sa présence. Et lui ne pouvait pas, à l’époque où j’étais encore adolescent, partager certains poids qu’il était le seul à porter à bout de bras dans la famille. Alors oui, je le reconnais, dans ma petite enfance, et un peu après, il m’est arrivé de haïr mon père, d’en avoir honte, de le trouver complètement à côté de la plaque dans certains de ses jugements. Je n’ai jamais désiré sa mort, mais de la haine, oui j’en ai eue. Et cette haine a sûrement pesé au départ dans l’affirmation d’une homosexualité chez moi : je me suis peu identifié, étant petit, à la figure paternelle qui aurait pu me faire sentir homme. C’est pour cette raison que j’insiste tant sur la notion de pardon à la fin de mon essai Homosexualité sociale. Car il existe un lien important entre coming out et rupture paternelle, entre la proclamation de l’homosexualité et la haine du père. Je crois de plus en plus (même si c’est très peu dit et peu évident pour notre société) qu’on ne peut pas avoir accès à une juste compréhension de soi et de son désir homosexuel si on ne s’est pas préalablement réconcilié avec son père et qu’on n’a pas pris en compte ce qu’il avait à nous dire d’un peu brutal sur le désir homosexuel.

Depuis que je me suis lancé dans des recherches sur l’homosexualité, et que j’ai décidé de ne plus en vouloir à mon père, de ne plus l’enfermer dans son rôle de tyran et moi dans mon rôle de victime incomprise, je peux vous dire que ma relation à mon désir homosexuel a radicalement changé. Il y a eu comme un détachement, une prise de distance par rapport à mon homosexualité et à ma quête fiévreuse de l’amour d’un garçon. C’est comme si l’amour paternel retrouvé avait tout apaisé en moi, avait rappelé les essentiels. Depuis que j’ai 15 ans, entre mon père et moi, le rapport d’adultes a pris une tournure méconnaissable si on la compare aux années qui ont précédée. Mon père n’est plus le despote que je croyais, ou l’homme sans sagesse dont je pouvais avoir honte, ni le compagnon de route que je fuyais parce que je n’avais rien à lui dire. Au contraire, aujourd’hui, c’est même l’inverse! J’ai devant moi un type qui accueille mes confidences, avec qui je peux passer des heures, un patriarche qui voit souvent juste. Je suis finalement aussi têtu, sentimental, et passionné de la Vérité que lui. Et en plus, il est le premier à ne pas être d’accord avec mon désir homosexuel. Jamais il ne l’a accepté. Alors on a vraiment tout pour s’entendre !

7 – Code « Sable » :

« Collage » Reloj de Arena (2003) de Claire Lardeux

Entre le Désir vivant, unique et éternel, et le désir de l’homme mort, c’est un peu le fossé qui existe entre le sable et les cendres. En travaillant sur le premier recueil de poèmes de l’Argentin Néstor Perlongher Austria-Hungria en année de DEA en 2003, j’ai eu cette intuition que notre vie entière (et notre corps) était à l’image d’un sablier : le réceptacle du Désir. Mais le sablier contenant le désir homosexuel est particulièrement binaire et linéaire du point de vue de son fonctionnement : il ne suit pas le mouvement cyclique mais progressif (comme l’ellipse) du vrai Désir.

La partie inférieure du sablier homosexuel, c’est le monde visible, masculin, législatif, dirigé par le bouffon-tyran ; le trou central du sablier est la matrice par laquelle le personnage homosexuel arrive au monde, le miroir ou le couloir étroit par lequel peut passer le désir ; la partie supérieure est celle de l’inconscient, de l’imaginaire, de la femme végétale, de l’Actrice despotique qui tient prisonnier le désir et qui le livre au compte-goutte sous forme d’images, de photos, de drogues, de films. Le personnage homo, qui ne naît qu’une fois, comme tout Homme, aspire à rejoindre ce paradis inanimé situé à l’étage au-dessus, la matrice maternelle dont il a la nostalgie et qu’il pense ne jamais retrouver.

Ce sablier, dont Néstor Perlongher n’a pourtant jamais parlé, a servi de structure à mon mémoire de DEA, et plus largement à mon explication initiale du désir homosexuel. C’était en quelque sorte le patron de ce qui allait devenir le Dictionnaire des Codes homosexuels.