Symboles phalliques

NOTICE EXPLICATIVE :

AVERTISSEMENT : Cette page peut choquer la sensibilité des mineurs

Le kiki envisagé comme une arme ou une absence (à cause de la peur de la castration)

Un certain nombre d’auteurs homos associent dans leurs créations fictionnelles le pénis de la pénétration anale/vaginale à tous les symboles phalliques dangereux imaginables – le couteau, le serpent, le revolver, les flèches, les cornes du taureau, la stalagmite perforante et mortelle, etc. –, même s’il est aussi par ailleurs totémisé en sceptre de toute-puissance asexuée (étant donné que le phallus n’est pas réductible à l’appareil génital masculin, contrairement à ce qu’en a retenu le langage populaire, mais bien au pouvoir narcissique de domination qui peut être exercé aussi bien par des hommes que par des femmes). En effet, la pénétration anale/vaginale, dans les fictions homo-érotiques et parfois dans la réalité, ne se fait/vit pas sans douleur. Elle est même souvent liée au viol, à la mutilation anatomique, et à un crime. Est-ce réaliste, ou bien le fruit exagéré d’une intériorisation homophobe d’une diabolisation sociale de la sexuation, de la génitalité, de la masturbation, de la sodomie, de la fellation ? Les deux à la fois. Certes, la sodomie ou la fellation ne tuent pas forcément, ni même sur le coup. Et beaucoup d’individus homosexuels excusent la violence de celles-ci par le sentiment, le plaisir ou la métaphore « humoristique ». Néanmoins, il est fort probable que les images agressives du pénis, ou bien les visions d’horreur de la castration, dépeintes par énormément de personnes homosexuelles, disent chez elles une sexualité forcée et déséquilibrée, soient la représentation d’un viol réellement vécu/d’une violence symbolique et psychique véritablement subie, indiquent l’existence d’un fantasme de toute-puissance niant les limites de chacun des deux sexes, traduisent une peur/ignorance de la génitalité, symbolisent un désir incestueux frustré, émergent du contrecoup de la vue du non-amour entre leurs deux parents biologiques mais surtout entre leurs deux parents cinématographiques/pornographiques.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Personnage homosexuel empêchant l’union femme-homme », « Coït homosexuel = viol », « « Première fois » », « Femme et homme en statues de cire », « Amant narcissique », « Bonbons », « Cheval », « Main coupée », « Talons aiguilles », « Destruction des femmes », « Parricide la bonne soupe », « Scatologie », « Icare », « Noir », « Cannibalisme », à la partie sur les « Femmes phalliques » dans le code « S’homosexualiser par le matriarcat », à la partie « Sang » du code « Mariée », à la partie « Trou noir » du code « Oubli et Amnésie », à la partie « Saint Sébastien » du code « Adeptes des pratiques SM », à la partie « Taureau » du code « Corrida amoureuse », à la partie « Sexualité régressive » du code « Parodies de Mômes », et à la partie « Pied cassé » du code « Se prendre pour Dieu », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) Saint Pénis :

Dans les fictions traitant d’homosexualité, il est bien souvent question de bite (excusez de la crudité de langage, mais bon, voilà, c’est de cela dont il s’agit !), parfois de manière imagée et suggestive : cf. la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi (avec le sexe-plumeau, dans la mise en scène de Gilian Petrovski, en 2009), le one-woman-show Nana vend la mèche (2009) de Frédérique Quelven (avec les chiens phalliques), la peinture La Blanche et la Noire (1904) de Félix Valotton, la chanson « Short Dick Man » de 20 Fingers, la chanson « Bananasplit » de Lio, la chanson « Les Sucettes » de France Gall, le vidéo-clip de la chanson « Don’t Tell Me » de Madonna (avec la queue de hamster dans l’entre-jambe de la chanteuse), le film « Deux bananes flambées et l’addition » (1997) de Gilles Pujol, le film « La Peau » (1980) de Liliana Cavani, le film « The Living End » (1992) de Gregg Araki, le film « Hitcher » (1985) de Robert Harmon, le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson (avec les poteaux marseillais de 40 cm de diamètre à Marseille, comparés à des bites), le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré (avec le roseau), etc.

« Je sens remuer sa petite bite comme une cuillère à café dans une tasse. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 47) ; « Quand je revins dans la pièce avec les coupes, elle avait retroussé sa robe et serré la bouteille entre ses genoux. Le bouchon fusa et claqua au plafond et un grand jet mousseux jaillit d’entre ses jambes. » (Laura décrivant son amante Sylvia lui annonçant qu’elle attend un bébé d’elle, dans le roman Deux Femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 183) ; « Tu parles peut-être de ma bite, enfin, de celle que tu as dans la tête. Va, oublie-moi, elle va bien ramollir dans ta mémoire, ma bite ! » (Luc à son amant Jean, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; etc.

Les références aux symboles phalliques se veulent ouvertement grossières et décalées. Par exemple, dans le film « Warum, Madame, Warum » (« Pourquoi, Madame, pourquoi », 2011) de John Heys & Michael Bidner, une bourgeoise berlinoise déguste une saucisse phallique tenue d’une main gantée. Dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti, lécher une glace est interprété comme un signe d’homosexualité. Dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Bernard, le héros homosexuel, cherche à séduire son voisin de pallier Didier en dégustant à la fourchette son knacki de manière très lascive. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, Romeo, le héros homosexuel noir, plaisante sur la taille visiblement impressionnante de son appendice, qu’il affuble du doux nom de « Francky ». Dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, Ben, l’un des héros homos, est fan de comédies musicales, telles que Bananasplit. Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, l’autobus de l’équipe gay de water-polo prend un auto-stoppeur portant un tee-shirt sur lequel est marqué « SPLIT ».

Cependant, les allusions sexuelles peuvent également être plus inconscientes. Par exemple, dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, Glenn et Russell, les deux amants d’un week-end, passent leur temps à cloper/niquer : week-end dick & cigarettes au programme. Dans le film « Entre les corps » (2012) d’Anaïs Sartini, la clope est le symbole phallique par excellence qu’Hannah use pour draguer une fille. Dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, la cigarette est clairement le prémisse à la sodomie entre les deux camarades CRS Marc et Engel. Dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, c’est juste après que Konrad ait demandé à son secouriste Donato à l’hôpital s’il avait une cigarette pour lui (Donato lui répond « non ») qu’il l’encule juste après dans une voiture : c’est la séquence filmique juxtaposée.

Parfois, le héros homosexuel est même réduit à son appareil génital : « Vous me faîtes rire, les deux pédés et la lesbienne, on dirait deux burnes accrochées à une bite. » (Claude, une des héroïnes lesbiennes, à son amante Polly entourée de leurs deux amis homos Simon et Mike, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 80) Tel sexe, tel maître !… à l’image du flic Pandrax dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, « exhibant un sexe réglementaire obèse et poilu, dont le gland rappelait la forme d’un képi » (p. 91). Dans l’épisode 1 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Adam, le héros homo, est complexé par son grand sexe : à la fois il le trouve trop grand, à la fois il a peur de la panne : « J’aimerais être un mec normal avec une queue normale et un père normal. » Il prend même du viagra pour se rassurer.

Le pénis est aussi la métaphore des amants. Dans beaucoup d’œuvres homosexuelles est dressée une typologie des différents appareils génitaux masculins personnifiés, de manière à la fois humoristique et pseudo scientifique : cf. le one-man-show Petit cours d’éducation sexuelle (2009) de Samuel Ganes, la pièce Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et de Maria Ducceschi, la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy, etc. Par exemple, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier, à l’Acte 6 intitulé « Le Musée des Bites », la Comtesse Conule de la Tronchade nous expose tout un catalogue « international » des sexes d’homme existants : la bite en chocolat (« pour les gourmandes »), la bite africaine (« qui traîne un peu les pieds, mais qui arrive toujours aussi triomphante… Le continent qui se présente compense sa pauvreté par sa puissance créatrice ! »), la bite espagnole (qui expose au risque de la castration : elle « joue avec nos nerfs pour qu’on y aille et quand on y est, décapitation, paf dans l’œil ! »), etc. Dans la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot, pareil, la voix-off nous décrit les différentes catégories de pénis qui existent (le « Bananasplit », le « Capitaine Crochet », entre autres…).

Certains personnages homosexuels semblent obnubilés par les zizis. Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, l’obsession de Cody, le gay nord-américain, est de « sucer des bites » tout le temps (p. 92). C’est le cas de tous les autres protagonistes homos qui l’entourent : « Maintenant, c’est de la merde, Paris ressemble à un musée pour vieux cons fachos, avec des gays (il prononce ‘géïzes’) qui tètent du petit lait électronique avec des airs ingénus et qui se branlent devant Xtube. Des petits moutons. On a transformé une armée de pédés rebelles qui dérangeaient le modèle hétéro en gays, c’est-à-dire en tarlouzes de droite incapables de réfléchir plus loin que le bout de leur bite. » (Simon, op. cit., pp. 23-24) ; « Pfu, vous êtes pareils tous les deux, Simon et toi, complètement obsédés. Je vais finir par croire que c’est un syndrome homosexuel… Non, en fait j’en suis convaincue ! Un jour, tu vas voir, j’en aurais marre que les pédés parlent que de cul, on dirait que chez vous, si y avait pas le cul, y aurait rien. Vous êtes complètement obsédés, tous. Bande de freaks ! » (Polly, l’une des héroïnes lesbiennes s’adressant à ses deux amis gays Simon et Mike, op. cit., p. 25) ; etc. Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, Mathias Le Goff, entraîneur de water-polo hétéro, se désole de l’indiscipline de l’équipe gay dont il a la charge : « Pourquoi vous êtes obligés de montrer vos bites en permanence ? »

Plus qu’une obsession pour la génitalité, c’est un aveuglement à l’égard de celle-ci. Visiblement, ce sont ceux qui en parlent le plus qui y goûtent le moins. « De l’ouverture à la fermeture de la gare, y a des hommes, de tous âges, de toutes origines qui se branlent lamentablement, debout, dans l’odeur de pisse et de foutre, en matant en coin les bites des autres. On dirait des puceaux, aussi fébriles que surexcités. Venir ici me désespère autant que ça me réjouit. » (Mike se rendant aux pissotières, op. cit., p. 59) ; « La Reine des Rats se glissa entre mes pattes et me suça le pénis sans résultat. » (Gouri, le rat bisexuel du roman dans La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 118) ; etc.

La focalisation des personnages homosexuels sur le sexe génital est généralement excusée par l’art, la politique, le goût, le sentiment, l’humour, la métaphore, bref, par l’intention : cf. la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi (avec la bite d’Ahmed comparée à une chrysalide), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec Heïdi, une des héroïnes lesbiennes, peignant des tableaux de végétaux-pénis surdimensionnés), la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand (avec les chocolats en forme de bite), le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia (avec l’obélisque phallique), la pièce Betty Speaks (2009) de Louise de Ville (avec l’aspirateur-vibromasseur), le film « Túnel Russo » (2008) de Eduardo Cerveira, etc. « Oui, la bite est un oiseau ! Mais c’est un oiseau plongeur ! Il aime bien se baigner ! » (Copi, Les Escaliers du Sacré-Cœur, 1986) ; « On a quand même traversé le même tunnel. » (Stan, l’hétéro qui est en train de virer sa cutie face à Guen l’homosexuel, dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) ; etc. Par exemple, dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Gabriel a offert à son amant Philippe une sculpture « contemporaine » : une obélisque en forme de bite.

Il est énormément question de masturbation et de fellation (succion du pénis) dans les œuvres homo-érotiques, et très souvent, le héros homosexuel se masturbe, et c’est le début de l’engrenage de la croyance en l’homosexualité et de la pratique homo chez lui : cf. la chanson « Mourir d’ennui » de Jeanne Mas (avec « le rapport solitaire » de Marlène avec elle-même), le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky (avec Nina, l’héroïne lesbienne, qui voit sa mère à côté d’elle au moment où elle se masturbe), le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès (où Luca se film en train de se masturber), le film « Blow » (2011) de Pascal Lièvre, le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi (avec Miriam/Lukas, l’héroïne transsexuelle F to M), le film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino (avec Julia, l’héroïne lesbienne, qui se satisfait sous la douche), le film « Les Amours imaginaires » de Xavier Dolan (avec Francis qui se masturbe en pensant à Nicolas), le film « Une Grâce stupéfiante » (1992) d’Amos Gutman (avec Jonathan, 18 ans, se masturbant devant des revues), le film « Fotostar » (2002) de Michele Andina (avec le héros enfermé dans le cabinet de toilettes), le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki (avec le personnage homo de Smith), le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell (avec James exécute acrobatiquement une auto-fellation), la chanson « Une Fée, c’est… » de Mylène Farmer (« Jeux de mains, jeux de M… Émoi. »), le roman Les Enfants terribles (1929) de Jean Cocteau (avec le personnage de Paul, « jouant le jeu » avec lui-même), le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan (avec le héros homo se branlant sous sa douche), le film « Matador » (1985) de Pedro Almodóvar (où le personnage principal se masturbe devant des films d’épouvante), le film « Espacio 2 » (2001) de Lino Escalera (Roberto, pendant qu’il se masturbe tout seul dans son salon, s’adresse à quelqu’un que nous ne voyons pas à l’image mais qui le malmène – « Va te faire foutre connard ! Fils de pute ! » –… comme si le fantasme masturbatoire incarné en star du porno revenait sous forme d’amant diabolique), le film « Les Amours imaginaires » (2010) de Xavier Dolan (Francis, le héros homo, se masturbe en pensant à Nicolas), le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, etc.

« Dès qu’elle fut partie, je dus, sans pouvoir attendre, procéder à un soulagement ordinaire. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 54) ; « Ma vie entière est cinématographique. Je me masturbe même de façon cinématographique. » (Tommy, jeune réalisateur homosexuel dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Son pénis bandait, et il lui arrivait très souvent d’en jouir. » (Marcel, un des personnages homosexuels du roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 17) ; « On engagea donc un carreleur, un peintre et un plombier. […] Quelle jouissance que de voir les muscles sous la peau tendre des fesses du carreleur accroupi, d’autant plus que le plombier, en triturant mon système de chasse d’eau, me masturbait involontairement sans rien comprendre à mes dérèglements. » (le narrateur homosexuel, chiotte publique parlante, dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 92) ; « J’avais dix-huit ans, j’étais vierge et j’en avais assez de sublimer en rêvant dans mon lit à des êtres inaccessibles ou en tripotant dans l’ombre des parcs publics des corps fugitifs qui n’étaient pas là pour l’amour mais pour la petite mort qui dure si peu longtemps et qui peut être triste quand elle n’est agrémentée d’aucun sentiment. » (le narrateur homosexuel du roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 25) ; « Pour tes regards éperdus, mon sperme s’est répandu. » (Luca, le narrateur homosexuel du spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès), etc. Par exemple, pendant la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, les nombreux comédiens sur scène déclament d’une voix forte des mots qu’ils jugent interdits et diabolisés par la société soi-disant « pudibonde et bourgeoise » : « Masturbation ! », « Orgasme ! », « Jouissance ! ». Dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, le premier indice d’homosexualité latente du prêtre Adam arrive quand on le voit se masturber dans son bain. Dans le film « Shower » (2012) de Christian K. Norvalls, à la piscine municipale, c’est en entendant son voisin de cabine de douche se masturber que le héros est excité et sur le point de franchir le pas de l’acte homo. Dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, quand Léo tombe amoureux de Gabriel, le premier ami qui lui accorde de l’attention, il se masturbe dans son lit en enfilant le pull de ce dernier et en sentant son odeur.

Le pénis est vénéré comme un fétiche sacré devant lequel il convient de se prosterner religieusement : cf. le roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, le film « Le Zizi de Billy » (2003) de Spencer Lee Schilly, le film « Mon copain Rachid » (1998) de Philippe Barassat, etc. « Tu aimes cette bite. » (Richard s’adressant de manière coquine à son amant Kai, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; « J’avais une ribambelle de godes : I believe in you !!! » (Nathalie Rhéa dans son one-woman-show Wonderfolle Show, 2012) ; « Dis-moi que mon sexe est Dieu. » (Dean s’adressant au cadavre de Buddy, dans la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper) ; « Ton sexe, totem de mes désirs. » (cf. le poème « À Gilles R » de Denis Daniel) ; « Adore ! » (cf. le poème « Le Condamné à mort » (1942) de Jean Genet) ; « J’ai développé une passion viscérale pour le gospel, les bites et les nuages ! » (Lise, l’héroïne lesbienne de la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Une jeune fille hystérique […] obsédée par son sexe ? […] Dieu n’est ni un anatomiste compatissant, ni un exorciste de sexe ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 119) ; « Et puis après, il va l’empailler. » (Bernard, le héros homosexuel en parlant de la bite du trans M to F « Géraldine », dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; « On vaincra ! On a un phallus ! » (les Virilius, groupe commando d’homosexuels refoulés, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis) ; etc.

Le sexe mâle est parfois tellement déifié qu’il en devient invisible, immatériel, solaire (il en perd son caractère sexué et s’intériorise/s’inverse en vagin du point de vue de l’héroïne lesbienne) : cf. la B.D. La Chair des pommes (2006) de Freddy Nadolny Poustochkine (avec le jet d’eau phallique), la chanson « Duel au soleil » d’Étienne Daho (avec le pénis-rayon-de-soleil), la poésie « Como Reina » de Néstor Perlongher (avec le soleil pénétrant comme une bite), la chanson « Aime » de Mylène Farmer (« Souvenir d’un soleil, un seul être me pénètre. »), etc. « Je peux sentir ta bite invisible. » (Judy Minx, comédienne lesbienne, lors de la scène ouverte Côté Filles au Troisième Festigay du Théâtre Côté Cour de Paris, en avril 2009) ; « Nous avons assez parlé du sexe des anges. » (cf. une réplique de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Ah, race de femmes maudites, vous êtes toutes des putes ignorant tout de la bite ! » (Ahmed parlant des femmes lesbiennes dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Cinq autres [hommes] s’emparèrent de l’albatros pour lui enfoncer une bouteille de bière dans l’anus tout en l’étranglant. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 139) ; « La cataracte secouait l’eau comme une chevelure de toute sa force telle la nuque d’une gitane aux cheveux de cristal qui venait s’écraser sur deux grands rochers ronds. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 133) ; « Et toi, t’étais assis dans ce rayon toute la journée. Je me souviendrai longtemps de ce rayon. » (Rudolf s’adressant mélodramatiquement à son ex-amant Pierre, en référence à leur première rencontre, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; etc.

À travers la réification idolâtre de son pénis, le héros homosexuel tente parfois de se diviniser lui-même. Par exemple, dans la chanson « Sextoy » de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel, un des héros homosexuels parle de son « désir d’être un gode pour mieux s’enféticher ». L’invisibilité du phallus renvoie parfois à l’impuissance sexuelle du héros. Par exemple, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, Fred, l’un des héros homos, a des problèmes d’érection.

Tout semble montrer que la focalisation homosexuelle sur le pénis est un complexe d’Œdipe mal géré, autrement dit un attachement incestueux entre le personnage homosexuel et son père (ou sa mère phallique). Par exemple, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz, Chris, le héros homosexuel blond, décrit son père comme un « Kingkong en érection ». Dans la pièce 1h00 que de nous (2014) de Max et Mumu, Matthieu-Alexandre, jeune artiste homosexuel, a offert une sculpture en forme de bite à sa mère.

b) Le pénis, fétiche d’un pouvoir asexué violent :

Le pénis est tellement voulu fort, tout-puissant que, pour le coup, il en devient violent : cf. le roman La Cité des Rats (1979) de Copi (avec la « pierre taillée en forme de verge », p. 88), le film « La Femme du dimanche » (1975) de Luigi Comencini (avec le pénis de pierre meurtrier), la photo Recto Verso (1999) d’Orion Delain (avec le pénis-crocodile), etc. « Mon copain Rachid a une grosse bite. Moi pas. » (Karim dans le film « Mon copain Rachid » (1998) de Philippe Barrassat) ; « Je suis en marbre, n’est-ce pas, tu peux passer ton temps à me cogner dessus, ce n’est que ton poing que ça blesse. Je suis comme la tour d’en face, regarde. L’hélicoptère s’est écrasé contre, les occupants ont péri, mais la tour n’a pas branlé. Je suis une bite bien dure. » (Luc s’adressant à son amant Jean, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Laisse simplement ma bite s’ériger entre toi et moi ; elle prendra la place du vide qui faisait ton désespoir ! » (Ahmed s’adressant à Lou dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Après un siècle d’horreur, Micoulonges avait fini par se relever et laissé apercevoir, pointant hors de sa braguette, son sexe énorme, violacé, tendu et brutal comme un plantoir. Il avait pissé en ricanant. Et Pascal avait entendu le bruit du jet qui claquait contre les feuilles du buisson où il se dissimulait. » (le narrateur homosexuel du roman Le Garçon sur la colline (1980) de Claude Brami, p. 177) ; « Je ne poinçonne personne. » (Jérémy Lorca expliquant qu’il ne pénètrera jamais une femme, dans son one-man-show Bon à marier, 2015) ; etc. Par exemple, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi, quand Cachafaz demande à son amant Raulito si « sa bite lui plaît molle », ce dernier le renvoie sur les roses : « Plutôt de l’eau bénite ou traverser le Sahara ! »

Le pénis, c’est le fétiche du pouvoir, non d’abord le fétiche de la sexuation ! C’est pourquoi beaucoup d’héroïnes lesbiennes le revendiquent à l’instar des hommes : « Je n’ai pas besoin d’un homme : j’ai besoin d’un pénis. » (Nathalie Rhéa racontant dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012) sa visite dans un « Temple du sexe ») Les héros transsexuels ou lesbiens, en demandant le pénis, réclament en réalité le pouvoir qu’ils imaginent exclusif aux mâles, autrement dit le phallus, qui pour le coup, se retournera en machisme ou en matriarcat castrateur violent parce qu’il ne correspond pas à leur réalité anatomique naturelle : « Alors, elle, resplendissante, monterait et redescendrait la Butte, comme une pute enveloppée de Chanel à la lumière de la lune, toute seule avec son destin, singe, guenon ou femme cruelle, souvenir d’un Carnaval solitaire de fille à bite ou d’homme sans apparat ! » (Fifi à propos de Lou dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Une vieille légende africaine disait que le dieu de l’Univers à venir naîtrait de l’accouplement d’un roi noir et de deux femmes identiques à cheveux dorés qui auraient un pénis et qui arriveraient dans le royaume avec un oiseau métallique. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Les Vieux Travelos » (1978) de Copi, p. 93) ; « Ma grand-mère est terrible. Elle fichait des fétus de paille dans le cul des guêpes pour les faire mourir. » (les premiers mots du narrateur homosexuel de la nouvelle « La Carapace » (2011) d’Essobal Lenoir, p. 11) ; « Hubert, […] vous avez devant vous la créature qui possède l’organe le plus puissant du monde. » (Cyrille, le héros homosexuel en parlant de la voix/du pénis de la cantatrice Regina Morti, dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Pourtant, je leur tends la perche… et eux la leur. » (une femme en parlant des hommes en amour, dans la pièce Tu m’aimes comment ? (2009) de Sophie Cadalen) ; « Le désir que j’avais pour elle depuis toutes ces années et qu’enfin je réalisais me permettait de comprendre ce que les hommes appelaient la jouissance. J’avais pensé que sans l’attribut masculin cela n’était pas possible. Je souffrais sans doute, sans me l’avouer jamais, de ce manque, de ce moins que la nature nous inflige, vécu comme une ‘infirmité’. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 65-66) ; « l’inutilité pour moi de son masculin » (idem, p. 169) ; « Je suis bien décidée à ne pas me laisser blesser l’âme par le coup qu’il veut me porter avec ce qu’il a reçu en naissant garçon, de peur que cette blessure ne se referme jamais. » (idem) ; etc.

Beaucoup d’héroïnes lesbiennes jouent les femmes phalliques pour se mettre à la place des hommes-objets cinématographiques dont elles envient le pouvoir et la brutalité machiste (cf. je vous renvoie au code « S’homosexualiser par le matriarcat » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Elles disent ouvertement qu’elles auraient aimé avoir un pénis à la place de leur « pauvre » vagin : « Le désir que j’avais pour elle depuis toutes ces années et qu’enfin je réalisais me permettait de comprendre ce que les hommes appelaient la jouissance. J’avais pensé que sans l’attribut masculin cela n’était pas possible. Je souffrais sans doute, sans me l’avouer jamais, de ce manque, de ce moins que la nature nous inflige, vécu comme ‘une infirmité’. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 65-66) ; « Je ne pourrais pas dire que mon nez remplace ma langue, pourtant parfois je l’entre en entier, comme on le ferait d’un pieux, avec une certaine violence. » (idem, p. 73) ; etc. Par exemple, dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay, Sonia dit qu’elle « gagnerait au concours de la plus grande quéquette ». Dans le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier, Rosa dit qu’elle « a des couilles » : c’est une femme manipulatrice (d’ailleurs, Natacha Koutchoumov, l’actrice qui joue Rosa, avoue en conférence de presses que « son personnage, c’est un homme dans un corps de femme. »). Cette substitution ne se fait pas sans violence et sans artéfacts. Dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, Alexandra, l’héroïne lesbienne, pénètre sa main dans le sexe de sa bonne : c’est le fist-fucking version lesbienne. Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M se fait un pénis avec un préservatif qu’elle rembourre de coton (pénis artificiel surnommé « le paquet »). Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, vit l’introduction d’un tuyau pour un lavement d’anus par une femme norvégienne de la station thermale comme un supplice, un viol qui « déniaise » et dégoûte de la sexualité : « Défloré par Ingeborg » Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Jules, le héros homosexuel, affirme s’être pris un coup de poignard par une femme. Dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, Fifi se fait poignarder par Lou, l’héroïne lesbienne. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, Adèle, l’héroïne gay friendly féministe, soupçonne Georges, le copain de son frère William, d’être impuissant parce qu’il n’assume pas de quitter sa femme pour vivre pleinement sa vie d’homosexuel avec William : « Il est mal loti, mon William, avec un impuissant… » Elle prêche le faux pour savoir le vrai et joue les castratrices pour traîner en procès le machisme hétérosexuel (incarné par Pierre) et le machisme bisexuel (incarné par Georges) au profit du machisme asexué, féministe et homosexuel (incarné par elle et son frangin William).

Comme le pénis est rêvé tout-puissant, le héros homosexuel le déshumanise et l’envisage très souvent comme un outil violent et dangereux : « Toute sodomie commence par un viol. » (Paul, l’un des héros homosexuels de la pièce Homosexualité (2008) de Jean-Luc Jeener) D’ailleurs, la pénétration anale/vaginale fictionnelle ne se fait pas sans douleur. Par exemple, dans le film « Mauvaises Fréquentations » (2000) d’Antonio Hens, le personnage de Guillermo nous dit bien ce qui se passe la « première fois », et aussi pendant l’après-sodomie : « Je ne m’étais jamais laissé pénétrer. Mais il a dit que j’allais aimer, je n’avais qu’à me détendre. Malgré la salive et mes efforts pour me relaxer, ça faisait un mal de chien. Voyant qu’il n’y arrivait pas, il s’est mis à pousser de toutes ses forces. J’ai jamais eu aussi mal. Mais depuis, je me dilate sans problème. » Dans le poème « Canción De Amor A Los Nazis En Baviera » de Néstor Perlongher, la pénétration anale y est présentée comme un acte exagérément douloureux, pareil à un flamenco endiablé. C’est exactement le même cas de figure avec les cris impressionnants de la servante pénétrée par un soldat dans le film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 journées de Sodome », 1975) de Pier Paolo Pasolini. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Jacques pleure seul dans son lit juste après s’être fait sodomiser par son ami Jean-Marie. Dans les fictions homo-érotiques, la sodomie est souvent diabolisée, en même temps que sanctifiée et banalisée. Elle ne convertirait pas le violé en maudit, mais au contraire lui révèlerait sa sainteté, son innocence de martyr.

Après avoir envié le pénis, certains héros homosexuels finissent par le diaboliser et l’enlaidir, en laissant agir leur orgueil mal placé : « Le sexe est une fleur maudite plantée entre deux cornes de Satan ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 25) ; « Cette fatalité entre mes jambes me ferait presque vouloir l’échanger.[…]Je connais mon sombre sexe. » (Valmont dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller, mise en scène en 2015 par Mathieu Garling) ; etc. Par exemple, dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012), Nathalie Rhéa dit qu’un sexe d’homme, c’est ignoble. Je vous renvoie également aux phallus sataniques des tableaux de Moktar. Certains personnages gays ont soudainement peur, en découvrant le pouvoir et le plaisir de leur pénis, de perdre leur homosexualité et de rejoindre l’hétérosexualité. « Je deviens fou ! Je suis malade ! La vodka rend hétéro. Regardez en Russie. Y’a pas un pédé ! » (Pierre, le héros homosexuel tétanisé à l’idée de virer sa cuti, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade)

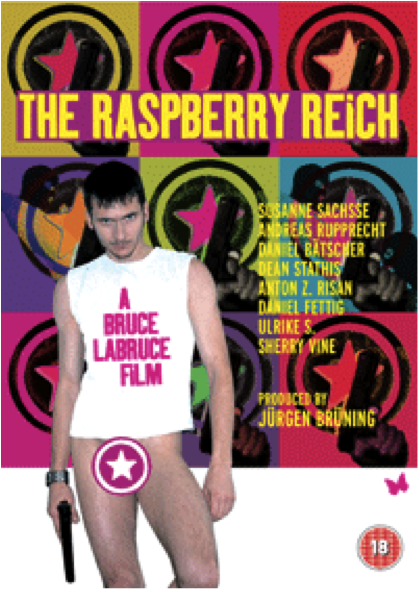

Un certain nombre d’auteurs homos associent dans leurs créations le pénis de la pénétration anale/vaginale à tous les symboles phalliques dangereux imaginables (le couteau, l’épée, le sabre, le serpent, le revolver, les flèches, les cornes du taureau, la stalagmite perforante et mortelle, etc.) : cf. le film « Shoot Me Angel » (1995) d’Amal Bedjaoui (avec le pénis-revolver), le poème « Howl » (1956) d’Allen Ginsberg (avec l’ange blond et son épée « perçante »), le vidéo-clip de la chanson « Je suis gay » de Samy Messaoud (avec les talons aiguilles génitaux), la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot (avec le trident du diable en guise de sexe), la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi (avec le hachoir électrique qui peut « déchirer l’anus »), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec le revolver phallique), le one-man-show Petit cours d’éducation sexuelle (2009) de Samuel Ganes (avec l’instituteur et sa cravache), le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar (avec le poignard sexuel de Bosco), le film « Les Enfants du Paradis » (1945) de Marcel Carné (avec le poignard-canne à pommeau d’argent dont Lacenaire ne se sépare jamais), la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi (avec le godemichet comparé à un poignard, dans la mise en scène de Cyrille Laïk et Suzanne Llabador, en 2010), la pièce Penetrator (2009) d’Anthony Neilson (avec le couteau phallique), le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa (avec la cueillette de champignons baptisés pour l’occasion « amanites phallusnoïdes »), le film « Il Fiore Delle Mille E Una Notte » (« Les Mille et une nuits », 1974) de Pier Paolo Pasolini, le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin (avec les sodomies qui s’achève en coups de poignard), le film « Chicken » (2001) de Barry Dignam (avec le pénis-couteau), le film « La meilleure façon de marcher » (1976) de Claude Miller (avec le couteau phallique que Philippe plante dans la cuisse de Marc lors du bal masqué), le film « West-Side Story » (1961) de Robert Wise, la pièce Noces de sang (1932) de Federico García Lorca, la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, le film « La Ville des silences » (1979) de Jean Marbœuf, le film « Sans rémission » (1992) d’Edward James Olmos, la pièce Les Précieux ridicules (2008) de Damien Poinsard et Guido Reyna (avec l’épée phallique), les photos Tomato/Knife (1989) et Watermelon With Knife (1985) de Robert Mapplethorpe, le film « Un Chant d’amour » (1950) de Jean Genet, la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper, la chanson « L’Amour naissant » de Mylène Farmer (« C’est un revolver, père, trop puissant. »), le film « Cheap Killers » (1998) de Clarence Fok, le film « Saint » (1996) de Bavo Defurne (avec les flèches phalliques sur le saint Sébastien), le vidéo-clip de la chanson « Sans logique » de Mylène Farmer (avec le pénis-corne du taureau), le film « Matador » (1985) de Pedro Almodóvar (avec les coïts tauromachiques de Maria), le film « Pink Narcissus » (1971) de James Bidgood (avec le taureau phallique), le pénis-serpent chez Lezama Lima et Frédéric Askienazy, le one-man-show Pareil… mais en mieux (2010) d’Arnaud Ducret (avec la bite transformée en lance), le pénis-flèche chez Yukio Mishima ou des artistes comme Pierre et Gilles, etc. « La queue du crocodile est très recherchée dans le commerce de luxe. » (Raymond, le personnage homo refoulé, dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet).

Par exemple, dans la comédie musicale Amor, Amor, En Buenos Aires (2011) de Stéphan Druet, le pénis masculin est tantôt associé à un serpent, tantôt à une matraque (cf. le sexe dru du personnage masculin en ombres chinoises). Dans le film « Chloé » (2009) d’Atom Egoyan, les talons aiguilles suggèrent clairement la pénétration phallique. Dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier, les bites sont transformées en « sabres de samouraï amoureux ». Dans le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, Wilma, le flic travelo, compare son sexe à son flingue. Dans le film « Fotostar » (2002) de Michele Andina, Jonas est trouvé mort dans les glaciers, le bas du ventre perforé par une stalagmite phallique.

Dans les fictions homo-érotiques, le pénis prend fréquemment la forme d’une arme tranchante : « Aïe… tu ne sais pas comme c’est fort, une douleur comme si on me plantait un fil de fer dans les tripes… » (Valentín, le héros homosexuel du roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979), de Manuel Puig, p. 139) ; « Et si elle cachait un long couteau au fond de sa culotte ? » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 85) ; « Et d’une main experte, d’un glaive l’on transperce… » (cf. la chanson « Fuck Them All » de Mylène Farmer) ; « Il a une drôle d’épée prête à faire le Scaramouche ! Je te suce, ma Loulou ? » (Fifi à Lou dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Le vieil homme la [Truddy] gifla, la força à se mettre à genoux, et après lui avoir cogné la tête avec le revolver, il le lui introduisit dans l’anus ; elle eut très mal mais ne prononça pas un mot, de peur que le vieil homme ne tire. » (cf. la nouvelle « Les Potins de la femme assise » (1978) de Copi, pp. 32-33) ; « À chaque fois que je bouge il y a une balle qui s’incruste un peu plus loin dans ma vessie. » (une des protagonistes de la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « Oh mon chéri ! Oh mon bazooka ! » (Chris au plus fort de l’orgasme avec son amant Ruzy au moment du coït, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; etc.

Par exemple, dans le film « Espacio 2 » (2001) de Lino Escalera, la scène de la douche (qui fait clairement référence à celle du film « Psychose » (1960) d’Alfred Hitchcock) traduit bien cette violence et cette peur de la sodomie dans le couple homosexuel : Roberto, qui prend son bain et qui n’a pas entendu son copain Daniel arriver derrière lui, sursaute en le voyant : « Tu m’as fait peur ! » Daniel lui répond : « J’aurais pu rentrer sous la douche… » Roberto l’interrompt : « …Avec un couteau ? » Son amant réplique : « Non. Je t’aurais tué avec autre chose… » (… sous-entendu « en te pénétrant avec mon sexe »). On retrouve exactement la même symbolique dans le film « Hitchedcock » (2013) de David M. Young, où cette fois, se faire « hitchedcoké » signifie se faire pénétrer violemment par sodomie sous la douche.

Le pénis étant l’instrument du viol et du narcissisme égocentrique, il finit souvent par être détesté : « Le chauffeur de taxi râle, il a joui. Toujours la même histoire avec les Arabes. Il va se laver sans dire un mot, se savonne bien la bite sans oser me regarder dans le miroir qu’il a en face. Ça t’a plu ? je lui demande appuyé sur le rebord de la porte. Moi je me vois bien dans le miroir, j’ai les cheveux longs éméchés, la robe déchirée, on dirait une pute qu’on vient de violer. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 44) ; « J’me fais violer tous les soirs par le même concombre. » (Albert, l’un des héros homos du one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Je ne pourrais pas dire que mon nez remplace ma langue, pourtant parfois je l’entre en entier, comme l’on ferait d’un pieux, avec une certaine violence. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 73) ; etc. Par exemple, dans le film « Circumstance » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, Shirin, l’héroïne lesbienne coincée dans un taxi, est forcée de voir le chauffeur se masturber avec son pied à elle.

Aux yeux du héros homosexuel, c’est une véritable mutilation d’amour et d’identité qu’opère le pénis (ou le symbole phallique qui le représente). Dans les œuvres homosexuelles, il est très souvent fait référence à la hantise de castration, survenant soit au contact génital de la différence des sexes, soit entre amants de même sexe : « Je vais porter plainte pour tentative de castration. » (Romuald, homosexuel, s’adressant à Heïdi, une des héroïnes lesbiennes avec qui il a accidentellement couché, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « J’la sens bien castratrice, cette Catherine. » (Dominique, par rapport à l’homosexualité supposée de Jérôme, sachant que Catherine est la femme de Jérôme, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) ; « Cantatrice, castratrice, ah ben une lettre ça peut tout changer hein… » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Goliatha, châtrez-moi ce rat ! » (« L. », le héros travesti M to F s’adressant à sa servante, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Le souhait de cette marquise était de pratiquer la même chose sur un homme… » (Alexandra, l’héroïne lesbienne parlant d’une marquise tout aussi lesbienne fascinée par la castration des taureaux mâles et obnubilée par son « attirance pour la castration », dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 212) ; « J’ai été circoncis par les dents d’une femme. » (la figure de Nietzsche dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Il a râlé comme une peine, comme une longue douleur, je crois qu’il a mal. Moi, je sais. Je n’aimerais jamais ça. Le vide devait rester vide, jamais plus aucun ne ferait sur moi l’expérience de sa virilité, jamais je ne ferais l’usage de la féminité. » (une jeune femme, dans la pièce Mon cœur avec un E à la fin (2011) de Jérémy Patinier) ; « Qu’est-ce qu’on fait ?… Et bien comme coupe ? » (Romain Canard, le coiffeur homosexuel, s’adressant à l’un de ses clients, dans la pièce Dernier coup de ciseaux (2011) de Marilyn Abrams et Bruce Jordan) ; « Lui s’était, par accident, fait une irrémédiable mutilation dont on imagine la gravité, puisqu’il ne lui restait entre les jambes qu’un tout petit morceau sans rapport avec ce dont disposent même les plus indigents. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne parlant du mari de la matrone du bar – très typée lesbienne – dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 216) ; « La fourchette, c’est la maman. Le couteau, c’est le papa. La fourchette, c’est celle que je préfère. » (Laurent Spielvogel dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Couic, nous, c’est le bout ! » (Jefferey Jordan, désignant son sexe, et parlant des personnes homos, dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole, 2015) ; etc. Par exemple, dans le roman Le Bal des hommes (2014) d’Arnaud Gonzague et Olivier Tasseri, deux homosexuels se font émasculer à cause d’une descente de police sur un lieu de drague. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas, cherchant à découvrir quel est le personnage qui est marqué sur son post-it, demande à son amant François : « J’ai pas de sexe ? » Et celui-ci, en boutade, lui répond : « Enfin, tu l’avoues ! »

Par exemple, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier, Lise finit avec une femme parce que son compagnon Jean-Luc est parti avec un homme, et qu’elle l’a châtré : « En lui arrachant la bite je l’ai aidé à se transformer en femme, depuis le temps qu’il en rêvait ! » Dans le film « Gosford Park » (2001) de Robert Altman, Arthur, le valet homosexuel, se réjouit de la castration accidentelle survenue au faux valet de chambre, le Don Juan blond, qui s’est fait renverser du café bouillant dans l’entre-jambe. Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, la mère de Bill veut castrer son fils en même temps que son chat. Dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, Max, au moment où son amant Fred lui dit qu’il va couper leur photo de couple pour la raccourcir (car il l’a vu bander sur le cliché), s’inquiète de se voir couper le sexe.

La peur de la castration est souvent indice d’homosexualité : « Il y avait seulement une espèce de blessure à la place, dont dégouttait du sang, comme si on venait de lui couper son tuyau. […] J’en conclus que les pédés sont une race inférieure de gens, qui n’ont pas de queue et qui sont obligés de se cacher pour pisser comme s’ils chiaient […]. » (le narrateur homosexuel transformé en chiotte public, et parlant d’un de ses usagers, dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 85) ; « Ils ont insisté pour me montrer une vidéo où les pénétrations en gros plan promettaient des gouffres. » (cf. la chanson « Ugly-Pretty » de Christine & the Queens) ; etc. Je vous renvoie à la peur de la castration dans le tableau Homme debout (1931) de Wu Zuren.

Quelquefois, c’est la fellation qui fait office de castration amoureuse symbolique entre amants : ils se « gobent » mutuellement le sexe. Par exemple, dans la nouvelle « La Mort d’un phoque » (1983) de Copi, Glou-Glou Bzz mange quasiment le sexe du narrateur en entier (p. 21). Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, les agresseurs de Dany l’identifient comme homo et lui proposent qu’il les suce comme il suce sa sucette : là, c’est l’homophobie que suggère la métaphore culinaire et « candide » du pénis-confiserie.

Il arrive que le personnage homosexuel ait le sexe peint en rouge comme si celui-ci lui avait été sectionné : « Il l’a peint en rouge et me l’a monté en pendentif… » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc, converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Je porte le slip de Khalid. J’ai mis du rouge à lèvres. Je suis Omar. Je ne suis ni garçon ni fille. […] Mes lèvres sont rouges. Dieu les aime-t-il comme ça ? Mes yeux sont rouges. Sont-ils des amis de Satan ? Mon sexe est rouge. Il fait froid. Il n’est plus à moi. » (Omar après avoir tué son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 179) ; « Lui s’était, par accident, fait une irrémédiable mutilation dont on imagine la gravité, puisqu’il ne lui restait entre les jambes qu’un tout petit morceau sans rapport avec ce dont disposent même les plus indigents. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne, parlant du mari de la patronne du café, du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 216) ; etc.

Le sexe anatomique est parfois bestialisé. Par exemple, dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, une crevette dessinée se situe pile à l’endroit du pénis, dans le maillot de bain de l’équipe de water-polo gay.

Le héros homosexuel a tendance à voir l’acte génital comme une diablerie, un cataclysme. Par exemple, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, l’hélicoptère s’écrase contre une tour phallique de la Défense.

c) L’homosexualité en tant que peur de la sexualité :

Souvent, les personnages homosexuels adoptent une vision ultra-violente de la génitalité, pleine de dégoût (celui-ci est dû en général à l’ignorance) : « Satanas, sors de mon slip ! » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; « On verra. On le fera ou on ne le fera pas. » (Clara, l’héroïne lesbienne appréhendant son premier rapport sexuel, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « Me mange pas. Tu vas être malade. » (Shirley Souagnon se décrivant comme un « yaourt périmé » face aux hommes, dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Je te rappelle que les beaux gosses te rendent si nerveuse que tu vomis. » (Amy s’adressant à sa copine Karma, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1) ; « Marie jouait l’intelligente, mais en réalité elle ignorait tout de ce qu’une femme fait avec un homme. Chez ses parents, bien sûr, on n’en parlait jamais. Dans ce domaine, elle en était réduite aux suppositions. […] Elle sentait bien qu’elle était mouillée entre les jambes, mais sans en savoir le comment. Souvent, dans ces moments-là, elle craignait que ce fût une petite maladie. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 184-186) ; « Je ne connais du sexe que sa violence. » (Texor Texel dans le roman Cosmétique de l’ennemi (2001) d’Amélie Nothomb) ; « J’ai peur des phallus… J’en ai un, là, dedans. Faut me l’enlever. » (une patiente dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « Richard avait un grand respect du corps des femmes. Presque trop. Il avait toujours peur de faire mal. » (la compagne de Tanguy dans le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume) ; « Je n’y arriverai jamais. » (Hugo, le héros homosexuel refoulé, face à sa voisine Franckie avec qui il pourrait coucher, dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis) ; « Je n’oserai pas regarder une femme en train d’accoucher ! » (Martin dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Pas la pointe des seins ! Je suis frigide ! » (« L. » s’adressant au Rat, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « J’ai peur quand on me touche. » (Juna, l’une des héroïnes lesbiennes de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Juna, pardonne-moi. Non, ne les laisse pas me toucher. » (Rinn s’adressant à son amante Juna, idem) ; « Forcée à pratiquer la sexualité depuis son enfance, elle était totalement frigide, et son changement de sexe n’avait pas arrangé les choses. » (Maria-José, le transsexuel M to F, dans la nouvelle « Le Travesti et le Corbeau » (1983) de Copi, pp. 33-34) ; « J’ai peur !!! » (Heïdi, une des héroïnes lesbiennes, au moment de se faire « sauter » par un homme, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « Elle rejette en arrière la mèche qui vient lécher son visage d’Albator moderne comme au ralenti et j’ai peur qu’elle veuille que l’on fasse l’amour ensemble. » (Simon, l’un des héros gays décrivant Polly, sa meilleure amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 14) ; « Aucun plaisir n’était plus possible, à cause de Berthe. Elle empêchait tout. Paul n’osait pas se l’avouer, mais elle l’intimidait. […] Il la craignait. » (Paul dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 111) ; « L’envie de la toucher lui vint tout d’un coup et il s’étonna que ce geste si simple demeurât malgré tout impossible parce qu’il avait peur. Encore une fois il avait peur, il avait peur de cette boulangère comme il avait peur de toute le monde. » (Emmanuel Fruges, idem, p. 189) ; « Je crois qu’elle est frigide, qu’elle a peur des hommes ou qu’elle a une idée du sexe très violente. » (Valentín, le héros homosexuel à propos du personnage d’Irena auquel il s’identifie, dans le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979), de Manuel Puig, p. 20) ; « Si Stella voyait tes couilles, elle tomberait dans les pommes. » (Dotty, une des héroïnes lesbienne parlant de son amante Stella au jeune auto-stoppeur hétérosexuel Prentice, dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald) ; « J’étais avec François. À chaque fois que ça devient chaud, j’me barre. […] J’voudrais que ce soit toi, Marie. Que tu sois la première. Que tu me débarrasses. » (Floriane, l’héroïne bisexuelle, s’adressant à son amante Marie, dans le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma) ; etc.

Par exemple, dans le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, la sexualité est montrée comme une action horripilante et à éviter. Dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali, Heïdi, une des héroïnes lesbiennes, tombe dans les pommes à chaque fois qu’elle entend le mot « zizi ». Dans la pièce Veuve la mariée ! (2011) de David Sauvage, Roger, le héros bisexuel, meurt sur le coup (d’une crise cardiaque ?) au moment de faire l’amour avec sa future femme. Dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, le narrateur qualifie son pénis comme sa « bête à frissons » (p. 94). Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan, l’un des deux héros homos, a peur d’embrasser sa meilleure amie Laëtitia sur la bouche : « Ainsi de jour-là, était-ce dû à la chaleur ? À une pression artérielle trop élevée ? À une faiblesse nasale ? Ou peut-être les trois à la fois… Je me mis à saigner du nez. Une vraie hémorragie ! N’ayant pas de mouchoir et sentant mon nez couler, je m’essuyai discrètement d’un revers de main. Le liquide rouge que j’en ramenais était sans équivoque. Laëtitia, qui avait toujours tout, me donna ses mouchoirs. Je saignais tant que je vidais le paquet. Lorsqu’enfin les vannes se fermèrent, je n’étais plus en état d’embrasser qui que ce soit. Fini la frime, je me sentais très piteux. J’eus souvent peur de récidiver les fois suivantes, mais non, ce fut la première mais aussi la dernière. » (pp. 27-28) Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Manon a espionné ses parents en train de « faire l’amour », et décrit la scène comme le théâtre d’un viol : « Je me suis collée l’oreille. Je savais qu’il fallait pas que je regarde. Mais je les ai vus ! Je les ai vus !! Maman se débattait. Jamais j’oublierai leur face ! » Une fois que son père l’a vue, il lui a répondu : « Tu peux aller te coucher. Le show est fini. »

Ce n’est pas tant la différence des sexes que la génitalité dans sa globalité, qui effraie le héros homo, puisque même son angoisse du pénis (ou du phallus dans le cas lesbien comme dans le cas gay) perdure avec ses semblables sexués : « Elle ne me fera pas de mal ? […] Tu me pénètres ? Seigneur ! » (Lou, effrayé par le pénis d’Ahmed, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Je n’ai jamais été actif. Simon dit : ‘Tous les pédés c’est pareil, ils sont passifs quand ils ont vingt ans, et en vieillissant, ils deviennent actifs pour pouvoir continuer à coucher avec des mecs de vingt ans, c’est pathétique.’ » (Mike le narrateur homosexuel dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 68) ; « Polly aime bien être passive, ça l’arrange que Claude veuille toujours être dominante. Dans le fond, elle sent bien qu’elle est complètement inhibée avec le cul. » (idem, p. 74) ; « J’ai peur maintenant… j’ai peur de vous. […] Vous me faites sentir ma force… » (Stephen, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Angela, dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 189) ; « Je me souviens, en te touchant, d’avoir eu peur de te casser. » (Denis s’adressant à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Quand je l’ai pris dans mes bras, il était léger comme un gosse, j’avais presque peur de lui faire du mal. » (Martin en parlant de son amant Lucas, dans le film « L’Homme que j’aime » (1997) de Stéphane Giusti) ; « Excuse-moi mais tout à coup j’ai peur de ce qui arrive […] peur de ne pas pouvoir te donner tout ce que tu veux, pas le temps, pas le désir. » (Lucas s’adressant à Martin, idem), etc.

d) Le pont comme métaphore homosexuelle d’une génitalité cassée, bouchée :

À différentes reprises dans la fantasmagorie homosexuelle, le lieu du passage qui représente le mieux la génitalité, c’est le pont. Et ce n’est pas un hasard que dans les œuvres homo-érotiques, celui-ci soit montré cassé, ou bien désigné comme une impasse de stérilité : cf. le film « Brûler les ponts » (2007) de Francisco Franco-Alba, la chanson « Pont de Verdun » de Jann Halexander, le film « Happy Together » (1997) de Wong Far-Wai, le film « Intrusion » (2003) d’Artémio Benki, le film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon, le poème « Le Pont Mirabeau » de Guillaume Apollinaire, la chanson « Bouchon rue de Liège » du Beau Claude, le film « Accatone » (1961) de Pier Paolo Pasolini, les poèmes « La Almena » et « El Cadáver » de Néstor Perlongher, le roman This Bridge Called My Back : Writings By Radical Women Of Color (1981) de Gloria Anzaldúa, le roman This Bridge Called My Back (1983) de Cherrié Moraga, la comédie musicale Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, la pièce Les Fugueuses (2007) de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel (avec le Pont de Lisbonne et le Pont de Lyon), le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot (avec l’aqueduc brisé), etc. « Les ponts, c’est beau. Ça tient dans le vide. » (Malik, personnage hétéro de la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Le pont était vide. Je ne me rappelle plus comment on avait atterri là, sur ce pont que j’aimais tant. Le Pont Cassé. Le pont interdit. Le pont des ivrognes et des amoureux fauchés. […] Nous étions au bout du pont, là où il s’arrêtait, là où on l’avait cassé. Nous étions au milieu du fleuve. Au sens propre, entre deux mondes, deux villes, deux collines. Deux guerres. Deux civilisations. Deux Maroc. Deux corps suspendus, bientôt aspirés par le vide, par l’eau. » (Omar s’adressant à son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 161-162) ; « Ils ont coupé le pont du Riachuelo ! » (cf. une réplique de la pièce L’Ombre de Venceslao (1999) de Copi) ; « Il fait froid sur le pont. » (Ada à son amante Cherry, dans la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « Coupe-le donc, ton dernier pont, et laisse-moi tranquille Carmen. » (Manon à sa sœur Carmen, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay) ; « Le vent qui montait exigeait un désert sur le pont.é (Violette Leduc, La Bâtarde (1964), p. 219) ; « Le London Bridge s’effondre. » (Hall dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; etc. Par exemple, dans le téléfilm « Prayers For Bobby » (« Bobby : seul contre tous », 2009) de Russell Mulcahy, Bobby, le héros homosexuel, se suicide en se jetant du haut d’un pont. Dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, Luca, le héros homo de 25 ans, fait une chute mortelle d’un pont, et atterrit sur les rives de l’Arno. Dans le roman La Cité des Rats (1979), on déplore le « manque de pont-levis » (p. 141) dans la Cité des Rats. Dans la pièce Sallinger (1977) de Bernard-Marie Koltès, le pont est figure de destruction et de mort. Dans le roman Deux Femmes (1975) d’Harry Muslisch, Laura rencontre un « pont tronqué » (p. 169) sur sa route. Dans le reportage « Homo en banlieue : le combat de Lyes » de l’émission Envoyé Spécial, (diffusé sur France 2, le 7 février 2019), le passage du pont est montré comme le seuil vers l’homophobie.

Le pont coupé symbolise la rupture avec les deux rocs de la vie que sont la différence des sexes et la différence Créateur/créatures, comme l’illustrent parfaitement cet extrait de la pièce de Bernard-Marie Koltès, Combat de nègre et de chiens (1989) :

Cal – « Seulement, on ne compte pas sur les femmes pour le plaisir dans la vie ; c’est foutu, les femmes ; il faut compter sur nous, sur nous seuls, et leur dire une bonne fois : qu’on trouve plus de plaisir, nous autres, plus de plaisir dans un bon travail bien fait – ce n’est pas toi, vieux, qui diras le contraire ! – que c’est du plaisir solide, qu’aucune femme ne vaudra jamais cela : un point bien solide fait de nos mains et de notre tête, une route bien droite qui résistera à la saison des pluies, oui, c’est là qu’est le plaisir. Les femmes, vieux, elles ne comprendront jamais rien au plaisir des hommes, est-ce que tu dirais le contraire, vieux ? Je sais bien que non.

Horn. – Je ne sais pas, peut-être, peut-être que tu as raison. Je me souviens du premier pont que j’ai construis ; la première nuit, après qu’on a eu posé la dernière poutrelle, fait le tout dernier fignolage, tiens, tout juste la veille de l’inauguration ; ce dont je me souviens, c’est que je me suis mis à poil et que j’ai voulu coucher toute la nuit à poil, sur le pont. J’aurais pu me casser le cou dix fois tellement, pendant toute la nuit, je me suis promené, et je le touchais partout de partout, sacré pont, je grimpais le long des câbles et parfois, je le voyais tout entier avec la lune, au-dessu de la boue, blanc, je me souviens très bien comme il était blanc. »

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Saint Pénis :

Il n’est pas absurde de dire que la majorité des personnes homosexuelles, hommes comme femmes, sont des « folles de la bite », et plus largement des obsédés du phallus, c’est-à-dire du pouvoir de domination, qui se décline en paranoïa, en viol ou en machisme asexué dès qu’il s’éloigne des réalités corporelles de l’Amour et de la sexuation.

Je m’explique en vous proposant pour commencer ce petit éclairage sémantique (peu évident à comprendre tellement le terme « phallus » a été galvaudé par nos contemporains… mais qui sera fort utile). Retenez que le phallus n’est pas le pénis : c’est le fétiche du pouvoir – non d’abord le fétiche de la sexuation, comme on a voulu nous le faire croire – qui est revendiqué par toute personne vivant un effondrement identitaire narcissique, et notamment par la majorité des personnes homosexuelles, tous sexes confondus. Je connais un certain nombre de femmes lesbiennes qui, étant petites, auraient souhaité avec un pénis. Et cette demande n’est pas tant le signe qu’elles voulaient être des garçons que le fait qu’elles aspiraient à devenir des anges asexués et super-héroïques. Par exemple, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), l’essayiste lesbienne Paula Dumont, quand elle était jeune et qu’elle se déguisait en cow-boy, se souvient d’avoir demandé à sa mère pourquoi elle n’avait pas de pénis (« Je m’étais bornée à demander à ma mère quand je serais pourvue à mon tour du même appendice que mon cousin. », pp. 103-104)… même si ensuite, par amnésie, elle soutiendra à l’âge adulte qu’« en aucune façon elle aurait voulu être un homme » (p. 117). Comme l’explique parfaitement Catherine Millot dans Horsexe, essai sur le transsexualisme (1983), « le phallus n’est ni masculin ni féminin. En tant qu’il constitue le terme par rapport auquel les deux sexes ont à se situer, il est lui-même hors-sexe. » (p. 133) Dans le même ordre d’idées, dans son essai La Confusion des sexes (2007), Michel Schneider parle de la « tendance [sociale actuelle] à en finir avec la sexualité » (p. 9), notamment par le déni de la différence des sexes, et paradoxalement dans la mise en avant d’un « génital sans visage sexué », pourrait-on dire. C’est la toute-puissance asexuée de l’androgyne (l’ange sans sexe et machiste : ni homme ni femme, mais plutôt hyper homme-objet et hyper femme-objet à la fois) qui est recherchée par l’ensemble des personnes homosexuelles. « Les hommes ou les femmes qui cherchent à se décharger du poids de leur sexualité s’identifient au grand Autre, à cette mère phallique non castrée toute-puissance. » (Albert Le Dorze, La Politisation de l’ordre sexuel (2008), p. 69)

Cependant, force est de constater que, de par leur force physique et psychique, ce sont les hommes plus que les femmes qui sont exposés à porter le phallus. C’est un fait de nature. Et si l’Humanité refuse de le constater et voit cela comme une injustice, Elle s’expose à déviriliser les hommes sans pour autant viriliser et renforcer les femmes. Au contraire : Elle fera de celles-ci une parodie de masculinité qui les désexualise, qui les dévalorise ; Elle renforcera les rapports de domination-soumission entre les hommes et les femmes, et donc l’émergence d’homosexualités : « Le pouvoir, c’est la capacité au moment ultime de tuer l’adversaire. C’est, au final, l’instinct de mort. C’est pourquoi le pouvoir est le plus grand tabou de notre époque. […] Les analyses de Sociovision Cofremca montrent que les femmes sont en moyenne assez peu attirées par le pouvoir, en particulier nettement moins que les hommes. […] Le pouvoir, c’est le mal, la mort, le phallus, l’homme. Plus personne, dans les jeunes générations de nos pays, ne veut assumer ce fardeau. […] Si on refuse de voir le rapport trouble entre l’argent, le pouvoir et le phallus, on se met volontairement des œillères. […] Le reste du monde, on n’en est pas là. Les Américains, les Chinois, les Indiens, les Arabes, les Russes assument la force, la violence, la guerre, la mort, la virilité. […] Les résistances des femmes ne seront pas bien fortes. Leurs souffrances de régentes d’une société sans roi sont trop grandes ; la féminisation des hommes provoque un immense désarroi, une frustration insupportable pour elles, un malheur intolérable pour leurs enfants. De plus en plus de femmes – même parmi les diplômées – se retirent du marché du travail au premier enfant. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), pp. 119-123)

C’est la raison pour laquelle, dans la communauté homosexuelle, on observe une glorification démesurée du pénis, non pas en tant qu’attribut génital mais bien en tant que phallus, c’est-à-dire puissance narcissique machiste et asexuée. Certaines personnes homosexuelles révèlent que c’est parfois le souvenir d’avoir vu, enfants, dans l’intimité des pissotières ou des vestiaires, le sexe proéminent de leur père, de leur frère, ou de leur camarade de classe, qui les a ensuite habité pour toujours sous forme de désir homosexuel : c’est d’ailleurs mon cas lorsque j’ai observé mon propre père uriner à côté de moi dans les toilettes publiques d’une piscine, lorsque j’étais enfant ; c’est aussi ce qui est arrivé au réalisateur homo Pier Paolo Pasolini quand il raconte comment l’image de son père urinant à ses côtés est restée gravée en lui ; le romancier cubain Reinaldo Arenas, quant à lui, a vu sa grand-mère faire pipi debout, et cela l’avait beaucoup impressionné à l’époque ! Dans son autobiographie En finir avec Eddy Bellegueule (2014), Eddy (alias « Édouard Louis ») raconte cet étrange rapport d’attraction répulsion qu’il a eu face à l’appareil génital de son père : il a entendu sa propre mère manquer de pudeur, l’embarquer sur un terrain incestueux glissant (« Ton père il a un sacré engin. », p. 77) ; et il a vu son père de trop près, de manière forcée : « L’impudeur de mon père. Il disait aimer être nu et je le lui reprochais. Son corps m’inspirait une profonde répulsion. ‘J’aime bien me balader à poil, je suis chez moi je fais ce que je veux. Jusqu’alors dans cette maison c’est moi le père, moi qui commande.’ » (p. 77)

Dans toute la presse homosexuelle, les films pornos LGBT, mais aussi les discours et les blagues, on mesure combien le pénis, biologique mais surtout cinématographique (donc surdimensionné), occupe une place capitale. Il est même bien souvent le chef, le prince, le maître (de leur espace psychique) ! Par exemple, lors de son concert Live In London (2008) au London’s Earls Court Arena, le chanteur George Michael fait sortir de la braguette géante du président des États-Unis un gros chien méchant. Au printemps 1992, à Paris, l’association Act Up enfile un préservatif géant sur l’obélisque de la Place de la Concorde en guise de protestation. « On a donné au préservatif le statut d’arme absolue. » (le docteur Joël Le Prévost dans le journal Le Figaro, le 6 avril 1994) L’humour ou l’art servent en général d’excuse au fanatisme homosexuel pour la bite : « Pendant la scène du viol, de la dévirginisation, les mots utilisés ressortent du porno (bite, nichons…) mais par la rime ils deviennent poésie et dérision. » (Copi parlant d’une de ses pièces lors de l’entretien avec Jean-Jacques Samary, cité dans la biographie du frère de Copi, Jorge Damonte,Copi (1990), p. 69)

Ce n’est pas un hasard si la masturbation est un leitmotiv des œuvres fictionnelles traitant d’homosexualité, étant donné que le désir homosexuel est par nature un élan égocentré, rejetant la différence des sexes, et qui prétend se suffire à lui-même. Je vous renvoie à mon article « Le Phil de l’Araignée : Éloge de la masturbation » sur le site de l’Araignée du Désert, décrivant les liens forts qui existent entre masturbation et homosexualité. « Je me souviens dans le berceau que pour réussir à m’endormir ou par frustration je me masturbais sur le ventre. J’avais peur du noir et j’en ai toujours peur, je dors avec un oreiller sur la tête. J’ai un flash que je prenais une poupée d’homme Ken ou je me masturbais devant m’imaginant que j’étais cet homme qui faisait l’amour à Barbie. Je continue à me masturber tous les jours et j’ai été baigné très tôt dans la pornographie, où la réalité est différente de ce qu’on nous montre car il n’y a pas de douceur. C’est sauvage. J’ai essayé d’arrêter le porno et la masturbation, pensant que ça m’aiderait à obtenir de la masculinité. Mais je n’ai pas pu tenir plus de 2 mois. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) Par exemple, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), le romancier Abdellah Taïa raconte comment sa fascination pour la masturbation masculine date de l’âge de 13 ans, quand il observait un ami plus âgé, Abdallah, en train de se satisfaire devant lui : « C’était l’été, en plein été, août, le 7 août. […] Abdellah, fils de Ssi Aziz, se masturbait. […] Je me laissais faire. Ravi. Je participais à sa jouissance. J’apprenais. Bientôt je l’imiterais, seul, en pensant à lui. » (pp. 11-12)

Certains auteurs homosexuels vont même pousser la sincérité poétique jusqu’à comparer l’exercice artistique à la masturbation, ou bien leur crayon/pinceau à un pénis (c’est le cas d’Andy Warhol, Gil de Biedma, Néstor Perlongher, Chen Jianghong, Hou Junming, etc.) : « Le jeu de faire des vers, qui n’est pas un jeu, finit par ressembler au vice solitaire. » (Jaime Gil de Biedma dans son poème « El Juego De Hacer Versos », 1986) Par exemple, le peintre espagnol homosexuel Salvador Dalí disait que les femmes ne pouvaient pas être peintres car elles n’ont rien entre les jambes. Dans le documentaire « Cocteau et compagnie » (2003) de Jean-Paul Fargier, Jean Cocteau parlait du dessin comme d’une masturbation, d’une « jouissance ». Dans le film « Howl » (2010) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, Allen Ginsberg définit l’écriture poétique comme l’expression d’une pulsion sexuelle, masturbatrice.

La focalisation homosexuelle sur la fellation ou la masturbation, loin d’être simplement anodine, ou de dire une gourmandise hédoniste amusante, révèle en toile de fond un attachement égocentrique aux pulsions et une absence de liberté : « L’homosexualité et la masturbation proviennent en partie des conditions de la captivité. » (Paul Guillaume, La Psychologie des Singes (1942), cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 274) ; « Selon Krafft-Ebing, la masturbation est le grand boulevard qui mène à cette perversion. Peut jouer aussi le confinement ou l’enfermement dans des prisons, navires, casernes, pensionnats, bagnes, etc. Si ces individus n’ont pas été abrutis par l’onanisme, ils reprennent les rapports sexuels normaux aussitôt que les obstacles qui les empêchaient cessent d’exister. Mais le danger peut naître surtout de l’influence de la masturbation. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 101 puis p. 104) ; etc.

Tout porte à croire – et cela se vérifie aussi dans les coïts homos, qui en général se limitent à une masturbation mutuelle, à un « touche-pipi » amélioré, plutôt qu’à la sodomie – que la réalité de l’homosexualité ne repose en fait qu’à une banale excitation génitale masturbatoire. Combien de jeunes hommes m’avouent maintenant que c’est par la masturbation qu’ils ont douté de leur masculinité et qu’ils ont cru qu’ils étaient homosexuels… alors qu’en réalité, ils étaient juste « travaillés » et terrorisés à l’idée d’éprouver un plaisir nouveau, puissant et soi-disant incontrôlable, au bout de leur kiki ! « Je n’étais pas spécialement attiré par les filles, ni par les garçons… Dans ma dernière année d’humanité, j’ai entendu parlé pour la première fois de la masturbation et suite à ces conversations, j’ai essayé de me masturber… cela a marché. De plus, je me masturbais en mettant une veste de cuir de mon frère et aussi des bottes de cuir : cet acte fétichiste ajoutait à ma satisfaction. Je ne sais pas pourquoi je recherchais ces vêtements liés à certains fantasmes de mon enfance… J’en ai quelques souvenirs ! […] Durant toutes ces années, j’ai continué à me masturber sans jamais me confesser de ce péché bien que je pratiquais ce sacrement ; j’étais comme bloqué pour avouer ce péché ! Certaines périodes étaient plus calmes et je pensais être débarrassé de cette habitude mais cela reprenait et parfois je le faisais plusieurs jours en suivant. Au niveau du fétichisme, j’avais des gants et des bottes en caoutchouc qui ajoutaient à mon excitation. Je me suis inscrit sur des sites de rencontres pour gays, ou sur Doctissimo avec les forums de discussion sur les fantasmes : j’y ai rencontré quelqu’un et je me suis masturbé sous ses ordres. J’ai vu alors apparaître sur mon écran des scènes que je ne soupçonnais même pas. J’y ai pris du plaisir et je me suis masturbé. Il m’est arrivé de passer une nuit à regarder ces scènes à m’inscrire sur des sites où on peut chater avec quelqu’un qui se masturbe, j’ai écrit des propos obscènes. J’étais pris dans les filets de la pornographie ! » (un ami de 52 ans, mail du 19 octobre 2013)

Il n’est pas du tout exagéré de parler d’idolâtrie en ce qui concerne le « goût de la bite » chez les individus homosexuels, même s’ils n’aiment pas trop se l’entendre dire, car ce constat fait passer leurs amours pour une simple question de défouloir génital, ce qu’elles ne sont pas dans leur totalité. Le pénis est très souvent vénéré par les sujets homosexuels comme un fétiche sacré devant lequel il convient de se prosterner religieusement : cf. les photos d’Orion Delain, les dessins de phallus géants de Tom of Finland, les illustrations « réalistes » de Roger Payne, etc. « Son sexe me fascine. Je le trouve parfait. » (Alexandre Delmar parlant d’un de ses amants, dans son autobiographie Prélude à une vie heureuse (2004), p. 34) ; « Mon sexe est mon Dieu. » (Michel Bellin, Impotens Deus (2006), p. 60) ; « Mes yeux se fermaient à l’idée que le sexe était une combinaison du bon et du mauvais. » (Bertrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 63) ; etc. Le pénis est même parfois tellement déifié qu’il est désexualisé, rendu invisible ou lumineux : par exemple, l’affiche de la pièce F-X (2009) de Michael Stampe présente un sexe mâle en forme de néon lumineux.

Du point de vue des pratiques sexuelles dans lequel le pénis intervient, la sodomie et la fellation sont exercées de manière quasi systématique lors des coïts entre personnes masculines de même sexe. Même si la sodomie n’est pas une pratique réservée uniquement aux personnes homosexuelles (puisque 15% des hommes et 13% des femmes hétérosexuels l’exerceraient régulièrement, selon le Rapport Spira Bajos (1992) d’Alfred Spira), elle est quand même davantage pratiquée par elles, qu’on le veuille ou non. Les Français – hétéros et homos confondus – pratiquant la pénétration anale sont en forte croissance, mais ce sont les personnes homos qui font monter la moyenne : « En 1992, seulement 24% des femmes et 30% des hommes déclaraient en avoir fait l’expérience, alors qu’en 2006, ils sont respectivement 37% et 45%. » (Enquête sur la sexualité en France (2008) de Nathalie Bajos et Michel Bozon, p. 276). Par ailleurs, tous les individus homosexuels n’usent pas (systématiquement) de la pénétration anale dans leurs accouplements (« Quant aux hommes homo-bisexuels, […] la pénétration anale est souvent pratiquée par près de 25% d’entre eux (24,9% pénétration insertive et 24,1% pénétration réceptive) contre 2,5% chez les hétérosexuels. », toujours selon l’Enquête sur la sexualité en France (2008) de Nathalie Bajos et Michel Bozon, p. 253), tout comme (la violence de) la pénétration (anale ou vaginale) ne se limite pas aux hommes gays (des femmes lesbiennes, même sans pénis, peuvent user de l’intrusion d’un phallus artificiel, appelé « godemichet », ou bien de leurs doigts, poings, et autres artifices, pour pénétrer de manière abusive leur partenaire). « Je connais des filles qui utilisent des armes à feu dans leurs jeux amoureux (ce sont souvent des lesbiennes hards) mais je sais qu’elles sont très prudentes. » (Katharine Gates dans l’essai Le Sexe bizarre (2004) d’Agnès Giard, p. 82) ; « Les homosexuels sont les premiers clients de Guy [fabricant de jouets sexuels sous forme de matériel militaire pour la marque Domestic Partner]. Les lesbiennes aussi parce qu’elles trouvent ces godes ‘neutres’, sans rapport avec l’image du pénis et qu’elles aiment le côté brutal des jouets d’armement. » (idem, p. 84)

D’autre part, il ne suffit pas qu’un homme homosexuel possède un pénis pour qu’il s’en serve nécessairement à chaque coït : la pénétration sexuelle peut se faire par le biais d’autres membres du corps (par exemple, le poing inséré dans l’anus s’appelle le fist-fucking), ou par de multiples moyens tellement farfelus qu’on ne les imagine existants que dans les films pornos trash (trique, bougie, objets pointus et longitudinaux, etc.).

Concernant la fellation, pratique qui n’est pas exclusivement homosexuelle mais qui reste très répandue parmi les hommes gays, elle est un autre exemple de spectacle idolâtre de la génitalité. Le fellateur s’abaisse devant l’autel du pénis de l’homme qui reçoit la fellation. L’un des amants jouit ; l’autre se fait spectateur de l’orgasme du premier sur lui, et réécrit a posteriori son plaisir, qui reposera davantage sur l’avant et l’après lecture de la mise en scène de la rencontre sexuelle que sur l’expérience concrète d’une véritable communion. Moins il y a de face-à-face dans les positions sexuelles entre deux personnes, plus nous nous éloignons du relationnel et rejoignons la violence infantilisante du fantasme.

b) Le pénis, fétiche d’un pouvoir asexué violent :

Le pénis est tellement voulu fort, tout-puissant que, pour le coup, il en devient violent : « Je me souviens que j’ai crié quand il est entré en moi. Je pensais que j’allais mourir. » (André, 33 ans, sodomisé sauvagement par son père à l’âge de 13 ans, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, p. 127) ; « La sodomie, au début, ça me faisait mal, mais on dirait que j’y ai pris goût par la suite. » (Bruno, idem, p. 202) ; « Pénétrer une femme, pénétrer un homme ou se faire pénétrer par lui, c’est bien différent. La femme, c’est normal, c’est confortable, c’est sensationnel, quoi ! Avec mon père, il fallait que je sois à quatre pattes pour qu’il me pénètre. Ça m’humiliait. Ça me faisait mal. Je mordais dans l’oreiller. » (François, 17 ans, victime d’inceste à l’âge de 12 à 16 ans, idem, p.168)