Bobo

AVANT-PROPOS sur les 50 sous-codes bobos

Pour vous aider à suivre au mieux la logique de ce code si spécial, je vous engage à bien retenir les sous-codes répertoriés dans cet article CAPITAL, et surtout mon livre Les Bobos en Vérité, qui sont un peu le langage symbolique de l’idéologie bobo. Vous les repérerez, je pense, dans énormément de films, vidéo-clips et discours de nos contemporains, car nous baignons médiatiquement et politiquement dans une ambiance bourgeoise-bohème sans trop le savoir (D’ailleurs, le bobo s’est tellement en horreur lui-même que dès qu’il apprend que quelque chose est étiqueté « bobo », il cherche à le fuir : c’est sa marque de reconnaissance, la fuite de soi et la haine de la bobo-attitude). Merci, donc, de relire au moins deux fois les 50 mini-codes de l’univers « bobo » avant de vous jeter à l’eau, en sachant qu’ils fonctionnent comme les 186 codes du désir homo : ils sont plus à prendre comme des symboles d’un désir que comme une espèce humaine à part, des faits ou des actes réels (ex : tous les barbus qui aiment les bougies ne sont pas nécessairement « des bobos » : tout le monde est un peu bobo – surtout dans les moments où ça ne va pas et où on se centre sur soi en oubliant l’Église et la différence des sexes – et personne n’est « le bobo » véritablement ;-)).

NOTICE EXPLICATIVE :

HOMOSEXUALITÉ ET BOBOÏTUDE

Reflets d’une même hypocrisie contemporaine

(version rose ou verte)

Stuck In The Sound

Donnez-moi un clitoris, je n’en veux pas…

Vous aussi, vous soupirez dès que vous entendez les premières notes de la chanson « Je veux » de ZAZ qui a le courage « révolutionnaire » de manger avec ses doigts au Ritz, et qui défend « SA » vision individualiste et libertaire de la bonne humeur, « SON » indépendance et « SA » réalité ? Vous aussi, vous commencez à avoir une poussée d’urticaire dès qu’« on vous souhaite tout le bonheur du monde », comme Sinsémilia sur un air sautillant de guitare « à la Brassens » ? Vous aussi, vous trouvez que des films comme « Tree Of Life » sont insipides, et illustrent parfaitement le mauvais coton (ou la mauvaise guimauve verte, en l’occurrence…) que notre planète, en perte de Sens et en manque de Dieu, est en train de filer ? Bienvenue au club ! Le Festival d’Avignon et les Inrockuptibles, c’est ici ! 😉 Journalistes de Têtu et de Minorités.org, entrez ! Ce code est fait pour VOUS ! Et tous les autres, ceux qui haïssent tout ce qui « fait bobo », venez participer à ce grand exorcisme collectif que sera, j’espère, la lecture de ce code ! (car c’est fou la montagne de culpabilité, de complexes, d’agressivité, qui se cache derrière cette étiquette « des bobos »^^)

Film « Cabaret » de Bob Fosse

Pour résumer ce que je pense de l’adjectif « bobo » – employé à l’heure actuelle à toutes les sauces dès qu’on veut discréditer quelqu’un ou une idée –, je vais prendre un exemple simple : je vais partir de notre cher Francis Cabrel national (mais j’aurais pu parler aussi d’Yves Duteuil ; en revanche, j’ai écarté Florent Pagny et Yannick Noah, je sais pas pourquoi…). La différence entre Francis Cabrel et l’individu bobo, c’est que Francis, lui, il est vrai et aimant, il est dans la proposition, il ne fait pas semblant d’aimer la Nature et la Vérité, il agit en leur faveur ; alors que l’individu bobo, au contraire, il fait semblant d’agir (il crie « Allô le monde ? », comme la chanteuse Pauline, pour faire la morale à tout le monde, puis retourne fumer son shit), il est triste et agressif, et se place dans le registre de la révolte (cf. les chansons « Travailler plus », « Peuple d’Occident » ou le magistral « Plus on en fait », de Tryo), de l’opposition molle. Voilà, en gros, ce qui rend bobo : le manque de désir, le manque de Réel et la haine de soi/des autres, sous prétexte de défense du naturel (ici, comprendre par « naturel » toute pulsion).

Charlie Winston

Le bobo, je dirais que c’est le Mâle/mal du Siècle : la version Charlie Winston des romantiques déprimés et révoltés du XVIIIe, qui refusent Dieu et ont peur de désirer. « bobo » signifiait déjà littéralement « petite blessure » (Tamalou ? Gebobola), et actuellement, il renvoie aussi à la contraction des adjectifs « bourgeois » et « bohème » (l’expression est née sous la plume de David Brooks en 2000). Dans le langage commun, et grâce à des chansons populaires telles que « Les Bobos » de Renaud ou « Tes parents » de Vincent Delerm (vous savez, le chauffage à 17°C dans la baraque familiale…), l’homme bourgeois-bohème est passé très vite dans les esprits pour l’archétype du citadin « nouveau riche », qui mangerait bio, habiterait tel quartier précis, ferait des voyages « humanitaires », écouterait France Inter, lirait Télérama, et voterait à gauche pour faire illusion qu’il vit en réalité comme un soi-disant « bourgeois de droite ». Mais cette acception du terme me paraît spectaculairement réductrice, car elle ne considère absolument pas l’hybridité/la bipolarité – donc la richesse – de l’expression « bobo ». En effet, nos contemporains, parce que cela les arrange et leur permet d’extérioriser le phénomène social généralisé du boboïsme sur d’autres personnes qu’eux-mêmes (attitude bourgeoise s’il en est !), préfèrent oublier qu’il y a aussi, parallèlement à cette élite réduite de gens « bobos plus bourgeois que bohèmes », une foule beaucoup plus grande de bourgeois ratés et de gens « plus bohèmes que bourgeois », qui ne se considèrent absolument pas bobos alors que pourtant ils le sont, non pas au niveau du porte-monnaie, mais d’abord en désir (et parfois en actes). Être bobo n’est pas prioritairement une question d’argent possédé (même si, bien sûr, quand on a de l’argent, on est d’office plus exposé à devenir superficiel et à vivre pour le paraître), mais de fantasme (y compris sexuel et homosexuel). Oui monsieur ! On peut tout à fait être pauvre et snob. Pauvre et arrogant. On peut manger des graines au petit déjeuner et être obnubilé par les marques et la société de consommation. On peut défendre le « pauvre du bout du monde » tout en écrasant le « pauvre de son pallier ». On peut ne pas avoir la télé et être un geek qui croit tout ce que les médias lui disent. On peut être écolo et un beau salaud. On peut être un étudiant, un militant de la gauche radicale, un va-nu-pieds, parcourir le monde avec son sac à dos, faire du coach surfing, traverser l’Atlantique à la rame, et quand même vivre dans le paraître, comme le bourgeois… avoir un cœur sec, comme le bourgeois. Être bourgeois, ce n’est pas d’abord la conséquence directe de la possession d’argent (il est possible d’avoir de l’argent, de le faire fructifier, et de le partager avec les autres), mais bien un rapport non-détaché à l’argent, et une primauté laissée au matériel et aux bonnes intentions plutôt qu’aux humains et aux actes concrets pour les aider. Au fond, nous sommes tous potentiellement des bobos (et personne ne l’est complètement : « le bobo » reste une étiquette, un être mythique ; pas un être humain), parce que désirer le paraître et vivre pour soi, c’est humain. Après, la personne la moins bobo qui soit, c’est celle qui tolère dans l’humour l’idée qu’elle puisse être « un peu bobo » (de par son humanité) et qu’elle puisse être jugée comme tel, mais qui, en actes, essaie de lutter contre cette part sombre, artificielle, mondaine, de sa personnalité/de ses désirs.

saint Sean Penn

Être bobo, pour moi, c’est être puriste sans chercher à être pur. C’est rechercher la Nature, la Vérité, la Réalité, l’Amour, la transcendance, par les mauvais moyens, c’est-à-dire en évacuant Dieu de sa vie et en se mettant à sa place. Pour le coup, l’Homme bobo est surtout un être qui manque de Désir, un révolté triste et « indigné », un individu qui oscille entre des phases de grandes violences et des phases d’anesthésie planante de drogué, un révolutionnaire frustré qui tue mal son ennui parce qu’il panique pour le sort du monde sans réellement le changer. D’un certain côté, il est touchant étant donné qu’il aspire à une radicalité, à une authenticité, à un retour aux sources, à la paix, à l’humanisme, à une spiritualité ; mais il est aussi hypocrite, pathétique et puant dès que son élan premier de grands changements, en théorie louable, se fige en diktat politique, en esthétisme, en égocentrisme « bouddhisant », en confort, en bonnes intentions non-suivies des actes, en haine des autres sous prétexte de défense des Droits de l’Homme, en libertinage liberticide, en « fascisme vert », en hédonisme ronflant, en indifférence, en humanisme athée. En gros, on devient bobo dès qu’on se place en unique créateur de soi-même, dès qu’on mise toutes nos espérances en l’être humain et en une Nature biologique censée dominer ce dernier plutôt qu’en Dieu fait homme, un homme libre de respecter mais aussi de dominer la Nature. Personnellement, je crois que le véritable humanisme se fait avec Dieu-Église. Si Dieu-Église incarné n’est pas là, l’Homme n’y est pas non plus, n’est plus à sa juste place, ne sait plus à qui donner son cœur, et on ne peut plus parler d’humanisme : on en reste alors à un pauvre optimisme anthropocentré/ethnocentré et hédoniste, qui bien souvent cache une grande désespérance en l’Humanité.

Comme le boboïsme est une idéologie de la contestation du « carcan bourgeois » que serait la différence des sexes, une pensée de l’ouverture inconditionnelle à toutes les différences (y compris les différences qui ne grandissent pas l’Homme, ou qui font appel à ses instincts « naturels » les plus pulsionnels), il était logique qu’il fasse très bon ménage avec un autre courant social qui s’avance aussi sous la bannière du « naturel » et de « l’Amour » : la bisexualité (baptisée parfois de « pansexualité »). De même que Marx proposait une société sans classe et les gender feminists une société sans sexe, les bobos queer pro-gay imposent un monde sans classe et sans sexe.

Nous allons maintenant observer les nombreuses passerelles qui existent entre les individus bobos et les individus homos/bis. C’est parti !

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Amant triste », « Inversion », « Voyage », « Ennemi de la Nature », « Amour ambigu de l’étranger », « Femme au balcon », « Sommeil », « Trio », « Oubli et Amnésie », « L’homosexuel riche / L’homosexuel pauvre », « Chevauchement de la fiction sur la Réalité », « Drogues », « Dilettante homo », « Vent », « Peinture », « Amoureux », « Innocence », « Mère Teresa », « Méchant pauvre », « Cour des miracles homosexuelle », « Se prendre pour Dieu », « « Plus que naturel » », « Ville », « Artiste raté », « Morts-vivants », « Promotion « canapédé » », « Homosexualité noire et glorieuse », « Blasphème », « Désir désordonné », à la partie « Anti » du code « Faux révolutionnaires », à la partie « Afrique » du code « Noir », à la partie « Accident » du code « Passion pour les catastrophes », à la partie « Veuve » du code « Mort-Épouse », à la partie « Antiquaire homo » du code « Fresques historiques », à la partie « Mélomane » du code « Musique comme instrument de torture », à la partie « Mer » du code « Eau », à la partie « Bouddhisme » du code « Attraction pour la « foi » », à la partie « Ennui » du code « Manège », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

I – LA CONTRADICTION DES NOUVEAUX MATÉRIALISTES BISEXUELS :

Le bourgeois-rastaman révolté

Étant donné que les seules « valeurs révolutionnaires » qui aient du prix aux yeux du bobo sont l’inversion, la contradiction sociale, et l’opposition dans l’originalité, il était logique que la boboïsme s’oriente vers la bisexualité, et en particulier vers la sexualité des personnes jadis baptisées « les invertis » de la fin du XIXe siècle, à savoir les personnes homosexuelles.

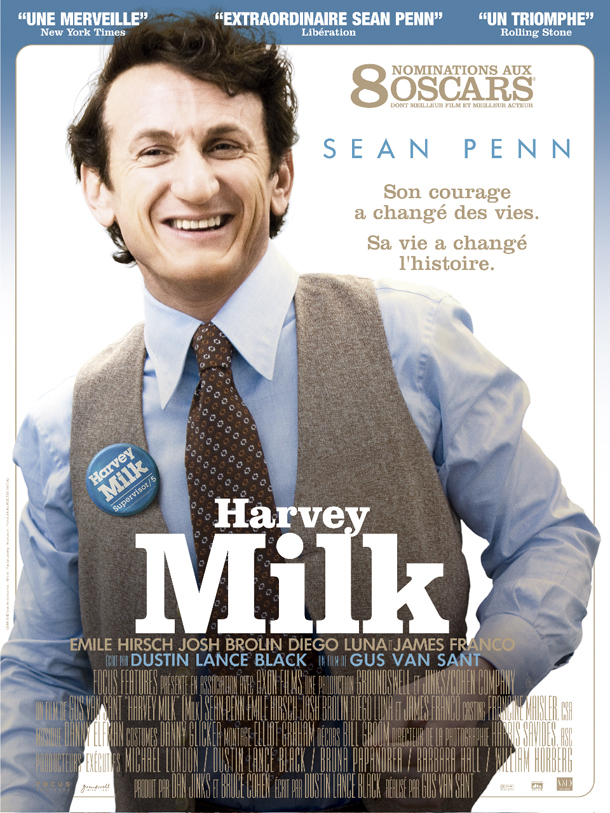

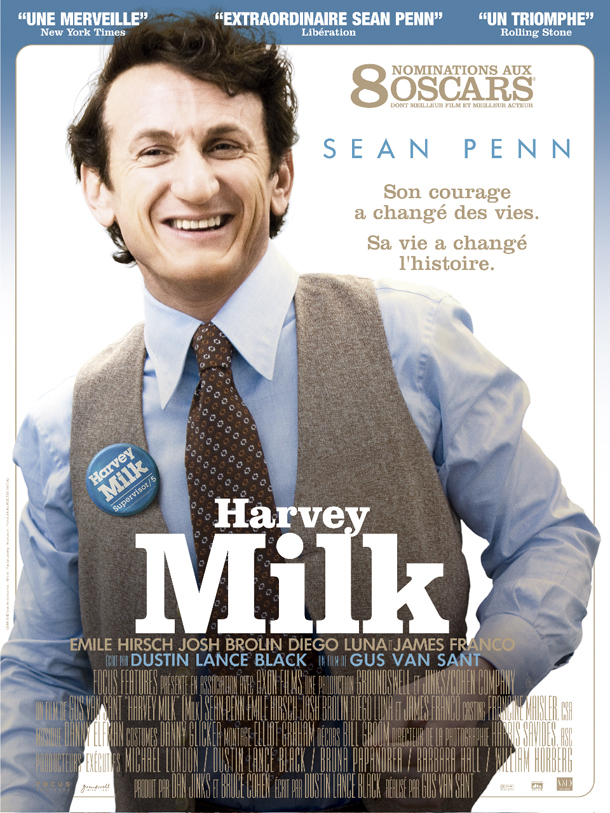

Les films homo-érotiques mettant en scène un héros bobo, anti-système et homo malgré lui, sont nombreux : cf. le film « Humpday » (2010) de Lynn Shelton (dans lequel deux copains soi-disant « hétéros » se retrouvent, après une beuverie, en train de tourner un film porno ensemble), le film « Little Miss Sunshine » (2005) de Jonathan Dayton (avec l’oncle homosexuel bobo), le film « Un Élève libre » (2009) de Joachim Lafosse, le film « Good Morning England » (2009) de Richard Curtis (avec l’équipage underground du bateau aux mœurs très libérées : leur leader est une grande folle), le film « Le Mariage à trois » (2009) de Jacques Doillon, le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré, le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo, le film « Shortbus » (2006) de John Cameron Mitchell (dans lequel l’homosexualité est traitée comme un expérimentalisme artistique « conceptuel »), le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, tous les films de François Ozon et surtout « Le Refuge » (2009), le film « Totò Che Visse Due volte » (« Toto qui vécut deux fois », 1998) de Daniele Cipri, le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie MacDonald, le film « Patrik 1.5 » (« Les Joies de la famille », 2008) d’Ella Lemhagen, le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier, le film « Brüno » (2009) de Larry Charles, le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan, le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman, beaucoup de films avec l’icône gay Julianne Moore, le film « Fire » (1996) de Deepa Mehta, le film « Harvey Milk » (2008) de Gus Van Sant, le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, le film « The Bubble » (2006) d’Eytan Fox, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, la chanson « Ce soir c’est moi qui fait la fille » de Vincent Baguian (traitant du glissement d’un hétéro vers la bisexualité), la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H. (avec le couple Jonathan/Matthieu qui prévoit de « bruncher » chez leur amie Sophie), le roman Bohème (2012) d’Olivier Steiner, la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor (avec Jean-Paul qui est tout fier de boire son jus d’ananas bio du Gers), le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus (avec Zoé et sa compagne qui sont végétaliennes), la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener (avec Suzanne, la lesbienne végétarienne), le film « Bleus Cycle » (2013) de François Labarthe, le film « Bobo » (2012) de Bardi Gudmunsson, le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, etc. Par exemple, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah, l’héroïne lesbienne, a sa mère qui travaille apparemment dans une ONG en Afrique. Et la mère de Charlène (la copine de Sarah), séparée de son mari, confectionne des bijoux. Dans son one-woman-show Chatons violents (2015) d’Océane Rose-Marie, Océane, l’héroïne lesbienne, croque les bobos dont elle fait aussi partie, de son propre aveu. Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Marilyn tombe amoureuse de Mona, une femme maghrébine avec qui elle va faire de la danse orientale dans un club.

Comme pour le bobo « l’amour n’a pas de sexe » (= comprendre « n’est pas sexué »), et que selon lui, dans les relations sexuelles humaines, il n’y a pas lieu de mettre la conscience avant l’expérience, la génitalité avant la « personne », la « relation », la « rencontre », l’« expérience sensible », la « surprise » – tous ces concepts qu’il poétise à l’excès, et vide de réalité –, il s’autorise tout et n’importe quoi en matière d’affectivité à partir du moment où, dans sa tête, il l’appelle « Amour » : « J’avais décidé de ne plus aimer les hommes. Mais toi, c’est différent. » (Arthur, le héros homosexuel, à son amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 44) Il se dit « ouvert » à tout, y compris à l’expérience homosensuelle. Même pas nécessairement « sexuelle » (selon sa propre définition de la sexualité). Avec un homme, avec une femme, peu importe : c’est l’instant et l’envie qui décideront pour lui !

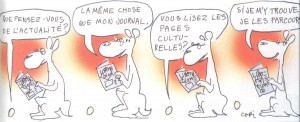

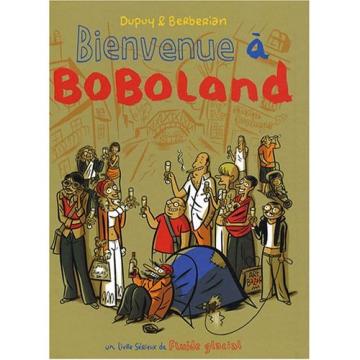

B.D. « Bienvenue à Boboland » de Dupuy & Berberian

Ce n’est pas un hasard que le couple gay soit l’un des archétypes du couple bobo dépeint par l’excellente B.D. satirique Bienvenue à Boboland (2008) de Dupuy & Berberian, (on ne s’étonnera pas non plus que le présentateur télé Franz-Olivier Lombard y soit baptisé « F.O.L. »…). Dans la pièce Nos amis les bobos (2007) d’Alain Chapuis, le chef du groupe des bobos est précisément homosexuel. Dans le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, Jean-Paul est le parfait « pédé bourgeois » qui rêve de voyage humanitaire en Thaïlande, dans son salon style colonial, mais qui est incapable de se séparer de son confort occidental ou de son petit roquet. Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., pour leur première rencontre (premier « plan cul », en fait), Matthieu et Jonathan choisissent d’aller non pas au Marais (jugé trop « beauf ») mais dans un resto indien de Saint-Germain-des-Prés. Je pense également à Adèle, l’héroïne du film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, qui dès les premières images, porte son bonnet péruvien ; à la fin, dans ses cours de professeur des écoles « cools Africa », elle fait danser ses petits de maternelle sur une chorégraphie de danse tribale pour la kermesse de l’école. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Michael se rie du goût d’Emory, un de ses amis homos, pour la musique ethnique, qui serait « une de ses spécialités ». Dans beaucoup de films homo-érotiques d’ailleurs, les personnages homosexuels intègrent des milieux beaux-ardeux branchouille bobos : cf. le film « la Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, le film « Chacun cherche son chat » (1996) de Cédric Klapisch, etc.

Dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo, Bernard, le héros homosexuel, est l’archétype de l’homo-bobo parisien : il est très attaché à ses petites affaires et ses fringues, est suspendu à son I-phone, organise des « slunch » (un néologisme de son cru, qui condense « souper + lunch »), se fait appeler « Jean-Kévin », travaille à la télé et dans la mode, voyage au Japon et mange dans des restos japonais, part vivre à la campagne pour quitter le stress parisien. Dans le film « Partisane » (2012) de Jule Japher Chiari, la protagoniste lesbienne Mnesya s’exprime comme un robot, et vit pourtant dans un refuge en pleine jungle indienne. Il n’est pas rare que l’homosexualité soit une résurgence, chez quelques personnages de fictions homo-érotiques, de la supposée « libération sexuelle » des années 1960. Par exemple, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, Hevina avoue à Cliff qu’elle s’est découverte lesbienne « depuis 1968 ». Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel finlandais, se fait chambrer par son amant syrien Tareq sur « son côté bohème ».

Certains héros homosexuels sont définis – ou se définissent eux-mêmes – ouvertement comme « bobos » : « C’est pas parce que t’es né chez les bobos que la vie es forcément PINK. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, la maman de Vita Sackville-West, Lady Sackville, reproche à sa fille lesbienne de rester enfermée dans « sa bulle bohème et dépravée » ; « La vie, c’est pas trop rigolo quand t’es élevé chez les bobos. » (idem) ; « Au Café de Flore y’avait déjà des folles. » (cf. la chanson « Et mon père » de Nicolas Peyrac) ; « cette classe de jeunes bourgeois-bohème dont Alice et toi faites partie » (Denis s’adressant à son amant secret bisexuel Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Le jeune Marius, il sort de la noblesse, mais il se la joue bohème. » (Valjean dans la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy) ; « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l’amour infini me montera dans l’âme. Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la Nature, – heureux comme avec une femme. » (cf. le poème « Sensation » (1870) d’Arthur Rimbaud) ; « Je vais par les chemins. Un peu bohème. Je ne m’attache à rien. » (cf. la chanson « Boulevard des rêves » de Stefan Corbin) ; « Nous sommes bien dans notre peau, qu’on soit bobo, qu’on soit prolo. » (les protagonistes homosexuels de la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « En écoutant la fin du troisième acte de La Bohème ce jour-là, je me fais une promesse qui me met un peu de couleurs aux joues et m’accroche un sourire de satisfaction. C’est un rêve encore, bien sûr, mais je sens que c’est l’ultime échappatoire avant le grand plongeon, un dernier accroire, comme dirait ma mère, avant la vraie chose, et je m’y vautre avec une évidente complaisance. » (le narrateur homosexuel parlant de l’opéra La Bohème de Puccini dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 20) ; etc. Par exemple, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane Belcour, le héros homosexuel quinquagénaire (aimant le « luxe et vivant en palace), est décrit comme un vieux beau « au look bohème travaillé ».

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les comportements homosexuels ne se rencontreraient qu’en milieu bourgeois et propret, on voit beaucoup d’homosexualité dans les sphères relationnelles « plus bohèmes que bourgeoises », les milieux « cools », « roots », et « babos » dépeintes dans les fictions : « Dormant dans des hôtels crasseux et mangeant des mets douteux, son bonheur tenait surtout au sentiment d’être un vrai routard. » (Dimitri dans le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, p. 88) ; « Ça doit pas être facile d’être une lesbienne au Népal. » (Hélène parlant de Clothilde, le personnage lesbien de la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch) ; « On ne s’est jamais entendu avec les bourgeois. » (Alfonsine, la bourgeoise, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; etc.

Détrompons-nous ! Concrètement, le héros bobo bisexuel est aussi rastaman, anti-system, sans le sou, marginal, punk. Il fait certes plutôt partie de la famille de l’homosexualité de circonstance, de ceux qui viennent à la pratique homosensuelle et homo-érotique par « accident », par ignorance, par expérimentalisme (lui dira « par ouverture »), par l’absorption de drogues (comme on peut le voir avec le personnage du rastaman gay de la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays), plutôt que parce qu’il ressent précocement un désir homosexuel en lui. Mais la « grande folle » maraisienne sophistiquée n’est pas la seule à être un bourgeois dandy. Le bobo fictionnel est aussi un individu homosexuel tardif, avec un passif dit « hétérosexuel ». C’est l’homme bisexuel par excellence, qui n’ira pas forcément jusqu’à coucher avec des garçons, mais qui testera volontiers la fascination qu’il engendre chez les individus plus profondément homosexuels que lui. Le bobo est un séducteur né, ne l’oublions pas. Il drague tout ce qui bouge. Et les garçons (ou les filles, pour le cas lesbien), ça bouge aussi ! Dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, par exemple, Gilles, le voisin homo (plutôt « bi » en réalité, parce qu’il se doit d’être « trop open » et de rejeter les étiquettes, bien entendu), mal rasé, exerçant le métier d’ébéniste (détail important : contact avec la matière et la création, c’est capital), est le prototype du bobo. Dans le film « Qui a envie d’être aimé ? » (2010) d’Anne Giafferi, Alain (le frère d’Antoine, interprété par Benjamin Biolay), bobo alcoolique, dit avoir « un copain ». Dans le film « Les Témoins » (2006) d’André Téchiné, Sarah (Emmanuelle Béart) incarne également une parfaite bobo : elle se lance dans l’écriture de livres pour enfants (finalement, elle se lassera assez vite de ce métier : le bobo entame des tas de projets mais a du mal à les mener à terme), incarne la femme « moderne » capricieuse, indépendante, libertaire, la mère démissionnaire, la femme-enfant. Dans le film « Prête-moi ta main » (2006) d’Éric Lartigau, Charlotte Gainsbourg est aussi un beau spécimen de femme bobo bisexuelle : elle joue la bad girl au cœur tendre, bordélique, qui adore la peinture, les jouets en bois, et qui, par son incorrection, donne une leçon d’humanité à tout son entourage. Dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, les personnages homos sont tous des trentenaires en perte de repères, rêvant de vivre en ermites en Inde, promouvant une économie solidaire (Burger et Claude se fabriquent leur pain eux-mêmes, par exemple). Dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton, la « fille à pédés » lesbienne tricote des pulls pour les bébés gorilles du Kilimanjaro (une cause très utile).

Rastaman gay de la pièce « Bang, Bang » des Lascars Gays

Le héros bobo bisexuel est un enfant, et surtout un petit-enfant de mai 1968, de la supposée « Libération sexuelle » (celle qui a mal tourné…). Il est bourré de contradictions, écartelé entre les objets (= nouvelles technologies) et la Nature, son passé qu’il renie et son futur qu’il fuit, l’« éducation » permissive qu’il a reçue et ses désirs d’indépendance que celle-ci lui a imposés. Par exemple, dans la pièce Les Homos préfèrent les blondes (2007) d’Eleni Laiou et Franck Le Hen, Cosmos, le typique homosexuel, a des parents babas-cools. Dans le film « Saturn’s Return » (2001) de Wenona Byrne, Barney, le héros homosexuel, est fils de deux hippies « soixante-huitards attardés » qui l’ont abandonné depuis qu’il était enfant, et qui l’ont rendu dépendant des drogues. Dans le film « Margarita » (2014) de Dominique Cardona et Laurie Colbert, Margarita évolue comme nounou dans une famille de bobos de Toronto (Canada). Dans la série Ainsi soient-ils (2014) de David Elkaïm (épisode 2 de la saison 1), la mère de Guillaume, le séminariste homo, est possessive, illuminée, babos et bobo, voulant partir en Inde alors qu’elle est sous anti-dépresseurs et qu’elle a été quittée par son mari. Dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, les parents de Karma (l’héroïne pseudo lesbienne) sont hyper bobos et consomment du bio.

Film « Unveiled » d’Angelina Maccarone

Par certains côtés, le bobo se montre réfractaire à la modernité, à la civilisation, et à la consommation… et par d’autres, il ne peut pas vivre longtemps à la campagne, loin des gadgets de la société de consommation : « Tu vois Mimile, j’t’observe. Et j’me demande si tu ne regrettes pas ta p’tite vie de bourgeois parisien. » (Jeff à son compagnon Mimile, venu vivre avec lui au fin fond du Cantal, dans la pièce Les Babas Cadres (2008) de Christian Dob)

Le bobo, même s’il est riche matériellement, s’auto-persuade qu’il est pauvre, non pas parce qu’il manquerait effectivement d’argent, mais uniquement parce qu’il a peur d’en manquer (concrètement, il faut comprendre que pas un riche ne supporte de se comprendre riche, ne s’imagine une seule seconde se définir comme tel !) : « Le fait est que je n’ai pas d’argent ! Vous avez déjà entendu parler de la crise économique ?!? » (la Marquise millionnaire du film « Entre Tinieblas », « Dans les ténèbres » (1983) de Pedro Almodóvar) ; « Les pauvres n’imaginent pas les soucis que les gens aisés ont avec leur personnel. Ils sont trop gâtés, et puis c’est tout ! » (le protagoniste homosexuel imitant sa mère bourgeoise, dans le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard) ; « Mais j’avais un problème : quoi porter ? On ne s’habillait pas n’importe comment pour aller à l’opéra. […] Je n’allais tout de même pas me présenter devant le Tout-Montréal déguisé en cousin pauvre ! Même si je n’étais que le cousin pauvre du cousin pauvre ! […] J’aimais mieux faire artiste que péquenaud. » (le narrateur homosexuel dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 39) ; etc.

Le bobo est un enfant gâté du capitalisme, qui voudrait avoir plus d’argent et d’honneurs, mais qui s’annonce comme un « plus pauvre que lesdits bourgeois » pour leur ravir discrètement leur place (cf. le film « Eat The Rich » (1987) de Peter Richardson), qui se déguise en pauvre pour arriver à ses fins. Revient très souvent dans son discours l’attaque contre « les riches », les banquiers (cf. la chanson « Paradis imaginé » du rappeur Monis) et contre les intellectuels bourgeois : « J’en ai bouffé, de la culturalité ! » (Prétorius, le vampire homosexuel précieux de la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « Je les vomis. […] Je hais les mini et les super-puissants !!! » (Belle Espérance en parlant des riches et des « gens de la Haute » dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, 2010) ; « Sales bourgeois ! » (Daphnée, la bourgeoise-bohème par excellence, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; etc. Il exprime sa haine du libéralisme économique et du système capitaliste, en affichant comme un étendard son goût pour le dénuement matériel et un mode de vie champêtre en apparence spartiate et bordélique, en total décalage avec l’éducation étriquée qu’il aurait reçue. « J’en ai marre de la vie civilisée. » (Ray Smith dans le roman Les Clochards célestes (1963) de Jack Kerouac, p. 89) Dans l’idée, il se positionne contre la mondialisation (… sauf quand celle-ci est au service de son idée de l’« humain » à lui !).

Qu’il soit matériellement riche ou non (il appartient généralement à la classe moyenne d’ailleurs), le bobo est tellement obsédé par l’intention (son refus de l’argent et de la propriété, son dégoût des fascismes historiques, sa soi-disant « clairvoyance » quant à la bobo attitude et ses limites, sa passion pour l’authenticité – humaniste dans l’idée mais misanthrope dans les faits –, etc.) qu’il en devient artificiel, et donc bourgeois. Il se veut, comme le personnage homo de Sébastien dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz, « plus bourgeois que bourgeois » : « Sébastien n’avait pas le snobisme de la caste ou de la fortune… mais c’était un snob tout de même. Il avait le snobisme de la beauté et de l’élégance des objets, du charme personnel et de la grâce physique des êtres. » Le bobo est un bourgeois rebelle, « chemise ouverte et chaîne en or qui brille », mettant les pieds sur sa table de bureau de publiciste, tutoyant (dans ses rapports professionnels) les gens qu’il veut soumettre en les appelant par leur prénom et en surjouant la fausse camaraderie. C’est un crooner et un dragueur des bacs à sable (en général « vieux beau »), un aristo « éclairé » qui aurait la simplicité et la distance qu’un bourgeois ordinaire n’aurait pas, tout en ayant miraculeusement conservé la « classe » et le sex-appeal du bourgeois : « J’ai la faiblesse de penser que nos dialogues valent mieux que les conversations de salon. » (la figure de Marcel Proust parlant à son amant Vincent dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 165) Bref. C’est un petit péteux.

Le héros bobo bisexuel fait partie de ces « riches » qui se rêvent « bourgeois partiels », « bourgeois ratés » comme dirait Pierrette (Fanny Ardant) dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon, car son désir homosexuel l’oriente davantage vers le paraître ou l’avoir que vers l’être et l’aimer. « Il faut que je t’avoue quelque chose : je ne suis pas riche. Je suis une mythomane. En fait, j’habite dans une chambre de bonne, rue Monsieur-le-Prince. Je ne m’habille en femme que pour sortir le soir. » (Micheline, le travesti M to F, s’adressant à son amant maghrébin Ahmed, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « J’ai beau être chauffeur-livreur, je suis le mec le plus snob de la planète. » (Eugène dans le one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « J’ai du mépris pour les choses légères. » (Chris, le héros homo du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 49) ; etc. D’ailleurs, il habite en général dans un bel appart ou un loft savamment (et, quelque part, sobrement) décoré : cf. le film « The Bridge » (2005) de George Barbakadze (l’appartement aseptisé de Niko et Luka), le film « Rue des Roses » (2012) de Patrick Fabre (où Medhi et son jeune amant Axel vivent dans un superbe appartement), le film « Bug Chaser » (2012) de Ian Wolfley (où l’amant noir de Nathan possède une coquette demeure design), la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder (Léopold et Franz vivent dans un appartement épuré et « chic » à la fois, qui fait leur fierté, et où ils peuvent écouter leurs disques de jazz)etc.

Film « Bug Chaser » de Ian Wolfley

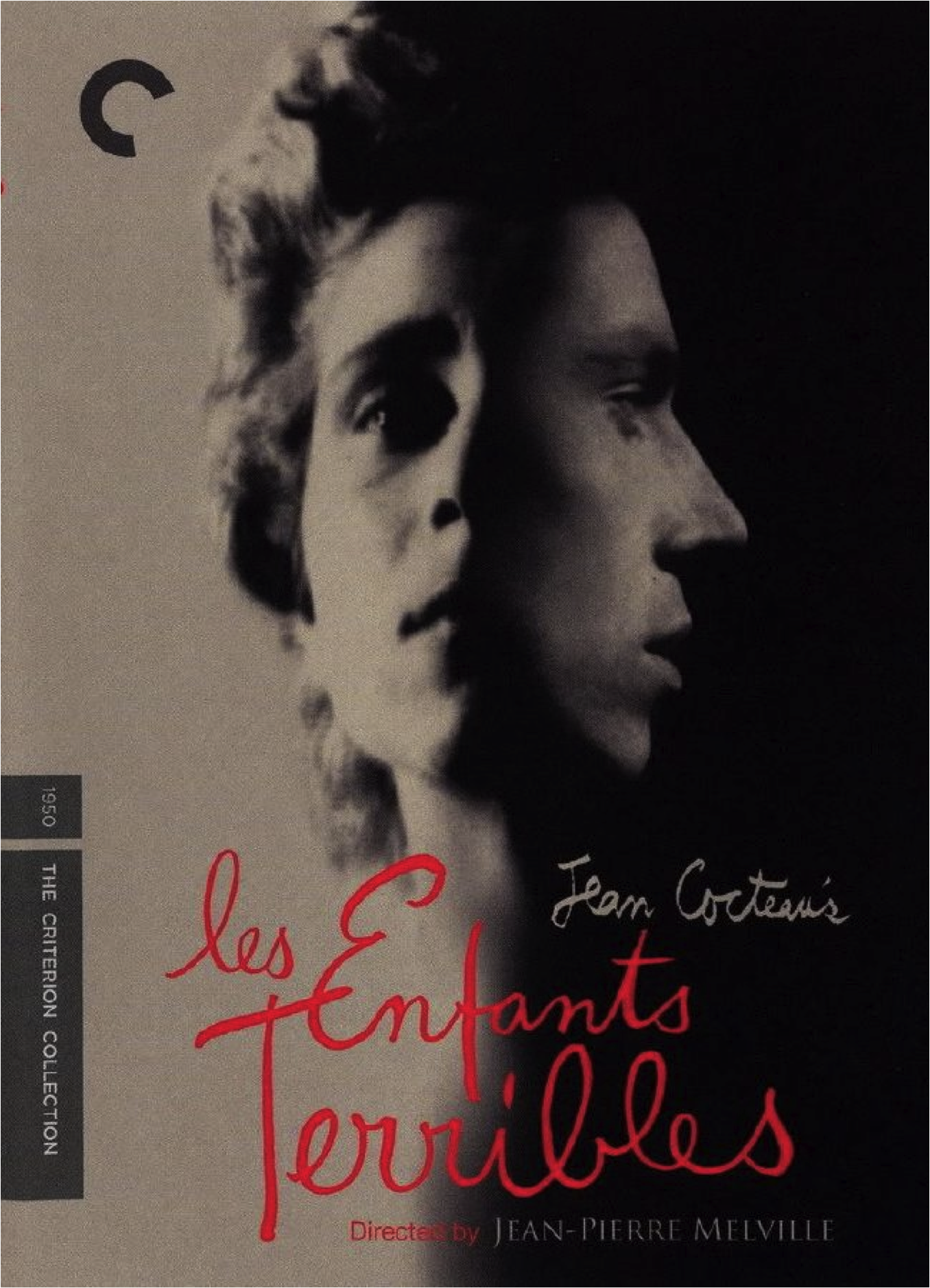

En règle générale, il n’apprécie pas du tout d’être associé à ces bourgeois planqués ou ratés que sont les bobos. Pour lui, le mot « bourgeoisie » ne va pas avec militantisme homosexuel, anti-capitalisme, intellectuel clope au bec et muni d’un livre d’un auteur classique, bar « crade » de Saint-Germain-des-Prés, appartenance à la gauche politique et au socialisme, dénuement matériel, haine de la mondialisation, dénonciation de la société de consommation, piano-bar et clope, « plaisir de désobéir » (cf. le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier), tous ces séduisants concepts dont il s’imagine être le digne représentant. Par exemple, dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville, Élisabeth a « peur d’avoir l’air riche ». Dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, Silvano « aime le luxe » mais craint par-dessus tout que cela se sache (p. 30), que son identité de provincial « ploucos » débarquant à Buenos Aires soit démasquée. Dans la pièce Le Funambule (1958) de Jean Genet, adaptée par Pierre Constant, le protagoniste veut qu’Abdallah cultive vestimentairement « une misère apparente ». Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, est le bourgeois qui prend la cause des pauvres, parce que ça fait bien. Il va tourner un film sur la Révolution communiste pour le style : « Mexico est à la mode pour tous les gens de gauche ». Dans le film « La Forme de l’eau » (« The Shape of Water », 2018) de Guillermo del Toro, Giles, le personnage homo âgé, aime porter des vêtements rétro qui « font décontracté et chic » à la fois.

Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, est l’archétype du bobo : il prépare du thé au jasmin, vit à Paris, fait brûler de l’encens dans son appart, se fait des plateaux sushis-bio avec sa voisine de pallier lesbienne, vit en couple homo avec Brice mais est contre le mariage gay, , aide aux Restos du Coeur, vote à gauche, mais diabolise la droite et se montre très sectaire avec ceux qui ne pensent pas comme lui.

Au bout du compte, « l’homosexuel » est ce jet-seteur écartelé entre Nord et Sud, symbolisant la fracture économique mondiale entre pays riches et pays pauvres, rêvant, comme le businessman de Starmania, à la fois d’« être un anarchiste et [de continuer à] vivre comme un millionnaire », « ne pouvant pas supporter la misère » et la voulant éternelle pour sauvegarder ses privilèges ou son rôle de bon samaritain. Il ne désire pas l’union entre ceux qu’il classe parmi les « riches » et ceux qu’il étiquette « pauvres » et qui doivent surtout le rester : dans les films homosexuels, le mélange inter-classes sociales ne s’opère quasiment que par le sexe, l’esthétique, l’émotionnel, la consommation, ou l’oppression.

Par exemple, dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, le héros homo sexuel Nicolas, pseudo artiste anticonformiste, est en réalité chef d’entreprise. Dans le film « Taking Woodstock » (« Hôtel Woodstock », 2009) d’Ang Lee, Elliot, le jeune garçon hippie homosexuel, devient businessman et va s’enrichir grâce au festival de musique. Dans le roman Une Saison en enfer (1873) d’Arthur Rimbaud, le protagoniste revendique son statut d’« esclave » alors que par ailleurs il dit qu’« il exècre la misère ! ». Dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ? (2012) de Samuel Laroque, le PS est qualifié de « Parti des Sodomites » à la place de « Parti Socialiste » (Jack Lang et toute l’équipe de Bertrand Delanoë et de François Hollande peuvent en effet se sentir implicitement visés…).

Jack Lang

La sacralisation de la différence conduit forcément le bobo à la (l’auto-)contradiction, à la (l’auto-)trahison… puisqu’un beau jour, une différence viendra forcément s’opposer à la mienne ! Le bobo trouve sa fierté à accepter chez lui y compris ce qu’il trouverait honteux ou avilissant chez les autres (par exemple, quand il regarde une émission de variété ou de télé-réalité, il s’empressera de trouver sa démarche « géniale », exceptionnelle, décalée, sociologique, hilarante, limite subversive… quand il la trouvera « beauf » et « à vomir » chez les autres), car il se donne ainsi à lui-même les signes tangibles de son incroyable ouverture d’esprit. Même quand il fait preuve de mauvais goût, il se persuade qu’il a bon goût parce qu’il choisirait le mauvais goût en connaissance de cause : « Le charme de l’île Moustique tenait à son absence de charme ; et à son sens cultivé du snobisme, du ridicule et du mauvais goût. » (Emmanuel Pierrat, Les Dix Gros Blancs (2005), p. 22)

Dans les fictions homo-érotiques, les élites bobos homos, revendiquant leur marginalité pour gravir l’échelle sociale et s’assurer une place au soleil, et se valant de l’excuse de l’Art afin d’asseoir leur autorité, sont légion. On retrouve les « théâtreux branchouille », la « jet set d’écrivains de pacotille », les « adeptes mondains de design architectural », les « rats de musée contemporain », par exemple dans la pièce La Estupidez (2008) de Rafael Spregelburd (avec Richard et Emma, les bobos « néo-modernes »), la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret (avec Annie, la bourgeoise adepte du mobilier design minimaliste ou étrange), le film « Grégoire Moulin contre l’Humanité » (2002) d’Artus de Penguern (avec Bénureau en bobo libertin néo-baroque), le film « Nos Vies heureuses » (1999) de Jacques Maillot, le film « Musée haut, Musée bas » (2007) de Jean-Michel Ribes (avec Sulku et Sulky), le film « Le Goût des autres » (1999) d’Agnès Jaoui (avec le couple de galeristes homos présomptueux), etc.

Côté chanson, le personnage bobo aime particulièrement les musiques peu populaires et alternatives : la musique métal ou punk par exemple (cf. le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel), la musique planante et soporifique à la Björk ou à la Portishead (cf. le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte – avec Kévin, le fan gay de Björk –, le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude – avec Victor écoutant Björk, etc.), la musique électro (qu’on peut vraiment savourer qu’avec un gros coup dans le nez ou une bonne dose de poppers), la soupe « soul », la chansonnette de l’artiste autodidacte (au piano ou avec son orgue de barbarie), la fanfare tzigane ou africaine, etc. Tout du moment que ce n’est pas encore étiqueté « commercial » et que ce n’est pas trop connu !

En réalité, le bobo bisexuel est un consommateur qui ne veut pas se voir consommer, ni se « pétassiser »… pour mieux consommer en douce : « C’est simple, si la vie était un magazine féminin, j’habiterais un superbe loft duplex de 458 mètres carré mansardé avec poutre apparentes, beaucoup de cachet… Je ne pourrais pas travailler, ah ben non, je suis une femme libérée mais comment vous voulez que je bosse avec toutes les choses que j’ai à acheter… » (le Comédien dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Je regarde pas la télé. Je déteste raconter des histoires grasses ou vulgaires. Et puis j’aime pas le foot. Je fais pas mes courses le samedi, et puis surtout pas au supermarché. J’achète même pas en fonction des pubs. J’essaie même pas d’être à la mode. » (Jarry, pourtant attiré par le strass et les paillettes, dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman); etc.

Par exemple, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, Mathieu et Jean-Marc composent le parfait couple homo bobo de consommateurs. Ils vont à leur rendez-vous cinématographique annuel : le Festival des Films du Monde. Ce sont les amants globe-trotters, qui planifient à chaque vacances un voyage lointain et exotique hors des sentiers touristiques dits « classiques » (… et Dieu sait s’il en existe beaucoup en vrai, des couples homosexuels comme celui-là !). Une fois que Mathieu quitte Jean-Marc, ce dernier consomme autrement, en veuve déprimée : il se paye une nuit d’hôtel dans sa propre ville alors qu’il n’aspire qu’à retrouver son vrai lit, part sur un coup de tête en voyage sur une île, décommande des soirées amicales pour aller voir au cinéma un navet qui le déprimera encore plus, etc. Il ne voit pas pourquoi ses désirs futiles passeraient après ses désirs plus constructifs, puisque dans l’instant, rien ne les distingue, et qu’il ne faut, selon lui, « jurer de rien ».

II – LA DÉPRIME SPIRITUELLE :

L’obsession pour le naturel sensible

Film « A Marine Story » de Ned Farr

D’habitude, pour prouver la force de sa sincérité, le héros bobo bisexuel se focalise sur la Nature. Il est obsédé par la spontanéité, l’instantanéité des sensations et des pulsions, la recherche des origines, l’authentique « sobre », la création de Nature et des sens : cf. la chanson « La Bourgeoisie des sensations » de Calogéro (traitant de la bisexualité d’une femme qui part avec une autre après avoir été en couple avec un homme).

Film « Le Secret de Brokeback Mountain » d’Ang Lee

Dans un soubresaut de conscience citoyenne, et surtout pour pallier à son désert affectif intersidéral, il fuit la ville et la société de consommation, et décide de se mettre au vert (même s’il fume souvent comme un pompier, et qu’ouvrir son jardin aux « Roms », très peu pour lui !). Le bobo fuit la ville et la société de consommation : cf. le film « Leaving Metropolis » (2002) de Brad Fraser, le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart (avec Ed et Arnold, le couple homo « champêtre »), le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo (racontant la fuite de la ville vers une forêt), la chanson « Mon coloc » de Max Boublil (avec le colocataire écolo particulièrement à cheval sur les économies d’eau), le film « Oublier Chéyenne » (2004) de Valérie Minetto, etc. « Je ne pars que pour six mois. Je ferai une tonne d’argent, et l’on va l’avoir, notre maison de campagne. » (Ginette s’adressant à sa compagne Lucie, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 30) ; « Moi, mon rêve, ce serait un mec proche de la Nature. » (Gwendo dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Oui. Le gay boit du thé. » (le narrateur homosexuel dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair) ; etc.

Film « Oublier Chéyenne » de Valérie Minetto

Le héros bobo bisexuel va jusqu’à se prendre pour la Nature même. Nombreux sont les passages de films ou les extraits de romans homo-érotiques dans lesquels il joue la symbiose parfaite avec le « Cosmos ». Par exemple, dans le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino, Julia, l’héroïne lesbienne, affirme adorer rester sous la pluie, marcher face à la mer sur son ponton (vous savez, comme dans la pub du parfum Fahrenheit), accompagnée par les violons.

Le bobo se choisit comme nouveau Dieu le reflet embellissant de lui-même que lui renverrait la Nature. Cette Nature en question a pour particularité d’être prise pour un être humain, et surtout de ne pas être dominée par l’Homme (En gros, ce n’est pas une Nature biblique). Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, par exemple, Denis, la voix-off, nous dit qu’« on ne tutoie pas l’aube. » ; il nous montre les images d’une Nature capricieuse et dévastatrice (celle du tsunami sur Fukushima, au Japon), « le bruit de fond du monde ».

Allez viens, j’t’emmène au vent !… ou face à la mer

Film « Drôle de Félix » de Ducastel et Martineau

Dans les fictions bobos-homos, l’Homme se laisse entraîner par les éléments naturels, et particulièrement par les forces invisibles que sont le vent ou l’eau. « Je vais comme les gens de rien vers le destin. […] une brindille dans le vent, une goutte d’eau dans l’océan. » (cf. la chanson « Boulevard des Rêves » de Stefan Corbin) Le vent, dans ce cas, c’est le désir qui s’enfuit, qui se fige en esthétisme sentimentaliste et meurt ; c’est la liberté qui se liquéfie et se quitte : « J’entends le vent […] giflé par les rafales d’un vent d’est. » (Stefan Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; « Comme une vague se retire pour mieux revenir, mes sentiments refirent surface avec une force inouïe, décuplée et incontrôlable. J’étais comme le capitaine d’un navire perdu en pleine tempête, sans savoir quoi faire. Parfois persuadé qu’il valait mieux faire demi-tour, parfois convaincu de mon insubmersibilité et qu’il fallait au contraire aller de l’avant. Mais peu importe puisque la barre ne répondait plus et que j’allais au hasard, porté par les vents, par cette force invisible qui s’appelle l’amour et qui n’obéit à aucune règle, à aucune loi ni à aucune logique. » (Bryan, le héros homo du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 36) ; « Encore un jour contemplatif où je fais l’idiot au bord de la falaise, les yeux dans les récifs. » (cf. la chanson « À force de retarder le vent » de Jann Halexander) ;

Le héros bobo bisexuel a trouvé dans les espaces de l’infini que sont l’océan et le ciel les lieux idéaux où déverser son âme et son désir pour ne plus jamais les retrouver : cf. la chanson « Parler aux mouettes » de Stéphane Corbin, le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, le film « Storm » (2009) de Joan Beveridge, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (avec Luther, le héros homo habitant une maison-bateau en Californie), la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander (avec Prétorius se racontant face à la mer), le film « The Bridge » (2005) de George Barbakadze, le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec Dotty, l’héroïne lesbienne, face à la mer), le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser (avec Jan, le héros fixant l’océan), le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza (avec Toph et son amant Zach face à la mer, assis sur un toit), le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, etc. Par exemple, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane, le romancier homo bobo, écrit des pages entières sur les bords de mer ; son ex-amant Vincent rentre dans le même « trip » sentimentalo-gélatineux maritime (« Je vais aller marcher sur la plage, en attendant… »), même s’ils se défendent ensuite tous les deux de sombrer dans le « cliché ». Bref, la mer et le vent constituent les parfaits miroirs narcissiques du bobo… et ce qu’ils lui font dire – c’était à craindre – c’est bien du vent ! des larmes de joie forcée et surtout de déprime à la Mickey 3D !

« Aimer jusqu’à l’aurore, aimer encore, aimer le ciel. » (cf. la chanson « Lonely Lisa » de Mylène Farmer) ; « J’aime les fleurs et le vent dans les branches. » (Aldebert dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Impuissante, épuisée, Gabrielle regardait encore parfois la mer au loin comme le naufragé attend le secours d’une voile à l’horizon. Mais l’océan turquoise restait désespérément vide. Vide comme son âme qui ne trouvait pas le repos. » (cf. les dernières lignes du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 209) ; etc.

On voit souvent, dans les fictions homosexuelles, l’image d’un rideau balayé doucement par le vent, comme la métaphore d’une démission ou d’un abandon du désir : cf. le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman, par exemple. « Dehors, par la porte-fenêtre encore ouverte, c’est toujours l’été, toujours le soleil, à peine un léger souffle qui fait se soulever un rideau, une chaleur, une douceur sur tout. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 22)

La simulation de contemplation émue de la mer – et plus globalement l’exposition à la beauté esthétique (un joli film, un paysage grandiose, un grand concert classique, une belle expo, un coucher de soleil…) –, c’est la technique de drague la plus cheap (… et la caution morale la plus navrante) que le libertin bobo ait trouvée lors de sa première rencontre réelle avec l’ami internaute qu’il ne connaît que depuis quelques semaines (ou heures) et sur lequel il va se jeter à corps perdu le soir même, pour ne pas passer pour un chaud lapin … et pourtant, elle marche quasiment à tous les coups ! À croire que les héros homosexuels sont vraiment les proies faciles du romantisme bon marché ! Il suffit de jouer l’épicurien, l’Homme contemplatif devant la Nature, pour devenir irrésistible et crédible en amour : « Il m’entraîne dans le métro, sans mot, c’est long, puis dans les labyrinthes du Louvre, sur une petite prairie isolée par une barrière de buissons aux branchages nus, l’herbe gelée crisse sous nos pas. Il enlève ses deux gros gants, son écharpe, son bonnet, son manteau, son pull, son tshirt, il ordonne ‘Fais pareil’. Quand il a fini, dans son petit slip made in India, il s’allonge dans l’herbe, sur le dos. Je le rejoins, transis de froid. Il se tourne et murmure doucement en grelottant ‘Maintenant respire, fort, à fond, le plus possible, sens les odeurs, ferme les yeux, le froid ça va passer quand tu auras oublié où tu es. On est bien là, non ?’ Je chuchote un ‘oui’ à peine audible, mais j’ai envie qu’il me prenne dans ses bras. Il ne le fait pas. Petit à petit, il tremble moins. Je le regarde. Il est apaisé et étrangement calme. Je l’aurais cru mort si son ventre ne se levait pas à intervalle régulier. Je le trouve beau, jeune, fort. Après un moment, il se rhabille, je l’imite. Je lui demande son prénom, il répond ‘H.’ et j’ajoute ‘Tu vois, ce qui est important, c’est de vivre chaque instant. Peu importe quoi, peu importe avec qui.’ Puis il dit ‘Adieu’ et il s’en va sans se retourner. Je hurle le plus fort possible ‘Connard, gros connard, sale pédé de merde, va crever.’ » (Mike, le narrateur homo, en parlant de « H. » qu’il rencontre à la gare du Nord, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 61)

Le bobo bisexuel se sert de la Nature pour satisfaire son narcissisme égocentré de dragueur à deux balles. Il déguise ses pulsions égoïstes et sexuelles en hédonisme, en amour des plaisirs naturels, évacue de sa vie la quête du Sens au profit de la glorification vaniteuse des sens. « Liberté des corps, égalité des sexes (c’est moi qui prend la mesure), fraternité et sonorité ! Soyez vous-même, réveillez vos sens ! Ne dites jamais la première chose qui vous vient par la tête, c’est toujours de la fatalité, un réflexe… Soyez naturel, dites la deuxième ! Vous verrez, la deuxième chose qui vous vient à l’esprit, c’est souvent, le corps… » (la « folle » militante, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier)

Comme le bobo bisexuel ne se choisit pas d’autre Dieu que lui-même et que son petit bagage de valeurs humanistes politiquement correctes (la tolérance, l’égalité, la différence, la solidarité, à peine le respect, etc.) qui ne veulent rien dire en soi, il lui arrive très souvent de faire preuve d’un holisme qui spiritualise les objets. Plus clairement, il prête des sentiments aux choses, aux animaux, aux paysages, bref, à tout ce qui possède très peu de désir et de liberté, contrairement à l’Homme : « Est-ce de l’une de ces statues que jaillit un gémissement nostalgique ? » (le narrateur homo de la nouvelle « Au Musée » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 112) ; « Les jours de pluie, mes jouets sont vivants. » (cf. la chanson « Parler tout bas » d’Alizée) ; « Les objets comme des collections de sable, témoins de nos escales dans le monde amoureux. » (le Comédien dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Autour de vous, le bourg défile à toute vitesse. Tu fixes les tours de brique et de silex du château de Dieppe. On dirait qu’elles te disent au revoir. » (Félix, l’un des héros homosexuels du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 23) ; « Autour de toi, la nature prend des notes. » (idem, p. 100) ; « Tu es peut-être tout simplement dans ta chambre, avec cet ours stupide qui te regarde. Il ne connaît pas son bonheur ! Il veille sur toi depuis si longtemps. J’aimerais tellement être à sa place. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 303) ; « Dans cette ville, on ne pouvait jamais être sûr de ce qui s’était passé. La souffrance s’imprégnait-elle dans les murs des bâtiments, les cris capturés telle une image sur une plaque photographique ? » (Jane, l’héroïne lesbienne, à propos de Berlin, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 39) ; etc. Ça s’appelle la schizophrénie animiste. Tout à fait.

Le bobo bisexuel applique une forme de « matérialisme vert », d’idolâtrie profane, si vous préférez. Paradoxal pour un être qui se veut détaché du matériel… Et beaucoup plus grave qu’on ne le pense, puisqu’à travers une idéologie apparemment alter-mondialiste et généreuse, il cherche à ne plus être libre et devient aussi matérialiste et superficiel que les matérialistes bourgeois qu’il prétend neutraliser : « Tout glisse et roule sur moi. Rien ne pénètre. » (Julia, l’héroïne lesbienne du film « Como Esquecer ? », « Comment t’oublier ? » (2010) de Malu de Martino) Il se présente comme un électron libre, un éternel errant (géographique et désirant), un globe-trotteur itinérant sans attache et sans but, totalement « free » dans sa tête, mais aussi peu libre : « Je suis habituée à ma vie de nomade. » (Helena, l’autre héroïne lesbienne du même film)

La sacralisation bobo du détail médiocre

Habituellement, le héros bobo bisexuel joue l’ermite-artiste s’émouvant lui-même d’être capable – dans l’adversité et le néant que serait sa vie – de capter malgré tout des petites choses de la vie (« ces petits rien qui font ces petits tout » comme le parodie l’humoriste Élie Sémoun) : cf. l’album Être amoureux : Petits bobos, petits bonheurs (2005) d’Élisabeth Brami, les chansons « Des milliers de baisers » et « Je t’aime encre » de Céline Dion, la chanson « La Liste » de Rose, le roman La Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (1997) de Philippe Delerm, le film « C’est une petite chambre aux couleurs simples » (2013) de Lana Cheramy, etc. Sa fausse humilité s’exprime par un manque de prétention. Il choisit petit car c’est un petit joueur, qui s’installe dans sa timidité, sa lâcheté et une sobriété tellement forcée qu’elle en devient bourgeoise. « C’est ça le plus important : les petites choses. » (Camille, la mère dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel) ; « Il y a toujours des raisons de s’émerveiller, de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. » (Stéphane Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; etc.

L’Homme spirituel mais sans Dieu

Comment vivre sa spiritualité tout en renonçant à Dieu-Église ? Le personnage bobo bisexuel tente d’opérer ce tour de force impossible en misant toutes ses « forces » et ses espoirs sur lui-même et sur les Hommes. Autant dire qu’il se prépare à de grosses déceptions ! car l’Homme sans Dieu et sans Institution religieuse à son service devient vite un triste saint, un égoïste relativiste, un goujat (sans autre morale que ses envies du moment et ses petites « valeurs »), un indifférent, un salaud que rien ne touche : « J’étais soudain libre. Libre et libérée du fardeau de la connaissance, et donc de toute morale qui en découle. Seuls comptaient les sentiments. Et les sensations. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 27) ; « Je suis l’enfant insouciant. Je n’ai pas de morale. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 46-47) ; « D’ailleurs, rien n’est grave. » (idem, p. 30) ; « Je pourrais être, si l’on m’autorisait cette formule usée, le bel indifférent. » (idem, pp. 26-27) ; « Il faut passer par des chemins de traverse, porter un chapeau mou, une écharpe, avoir l’air de rien. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 56) ; etc.

Chez lui, l’indifférence individualiste est fêtée comme une singularité, une pureté, un luxe, une audace, une posture esthétique de dandy. « Cette indolence est ma signature, cette nonchalance. » (Vincent dans le roman En l’absence des hommes de Philippe Besson, p. 151) ; « Je suis éloigné de toute idée de provocation. Je dis les choses comme elles me viennent sans véritablement les réfléchir. » (idem, p. 142) ; « Vous êtes ainsi, n’est-ce pas ? indifférent. […] C’est en hommage à votre pureté absolue, à votre honnêteté quasi virginale que je souhaite témoigner. » (la figure de Marcel Proust s’adressant à son jeune amant Vincent, op. cit., pp. 105-106) Péteux pédant pédé, je vous dis.

Le héros bobo bisexuel croit en une sainteté accidentelle et non-libre : cf. le film « Nazarín » (1958) de Luis Buñuel, le film « L’Évangile selon saint Matthieu » (1964) de Pier Paolo Pasolini, etc. « Le jeûne assis durera quarante jours et prendre fin comme il aura commencé, sans que je le décide vraiment. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 111) Et comme il essaie quand même de trouver parfois un sens à sa vie, et répondre à sa soif de croyance, il va souvent essayer de se créer une « home-made religion » sans Dieu, sans Institution ecclésiale, sans incarnation. Et là, c’est le ridicule assuré…

On le voit imiter les rites catholiques sans en assumer l’âme, en les instrumentalisant sous forme de folklore New Age ou bouddhisant pour s’autosacraliser lui-même. Comme le démontre très justement l’historienne Marie Pinsard, « chez le bobo, tout est rituel, rien n’est sacré ». Le bobo bisexuel s’habille tout en blanc, compose des « chansons du dimanche », adopte un nouveau calendrier avec des fêtes qui ne sont plus festives (la Fête du Sida, la Journée mondiale de la Lutte contre l’Homophobie, la Fête de la Musique, la Marche des Fiertés, etc.), fait brûler les barrettes d’encens dans son salon, s’embaume de toute sorte de crèmes relaxantes et d’huiles essentielles, fait des chemins de saint Jacques non-agréés avec ses amis randonneurs, met des bougies (on y revient tout de suite après) autour de sa baignoire et dans sa chambre à coucher, participe à des ateliers sophrologie ou massages, fout son canapé dans des endroits improbables (comme les Cranberries), etc.

Film « Contracorriente » de Javier Fuentes-León

« Là-bas, la marche est devenue une religion ! » (Suze, l’héroïne lesbienne partie « se ressourcer » en Ardèche, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa)

Le héros bobo bisexuel rêve d’une cérémonie de mariage dans une yourte, dans une forêt « celtique », ou face à la mer (les églises-bâtiments, c’est ringard, c’est vrai…), brillante de mille feux et de mille pétales de roses (c’est bio, les pétales de roses), en partant en amoureux en pirogue, en bicyclette ou sur une caravane tzigane : cf. le film « Rachel Getting Married » (« Rachel se marie », 2008) de Jonathan Demme, le film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga, etc. Par exemple, dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, Jean-Paul, le héros bisexuel, est obnubilé par le recyclage écolo et la sauvegarde de l’environnement : il fait même faire à sa femme une robe « en toile de maïs ».

Vidéo-clip de la chanson « Only Gay In The World »

Les amis de fortune du héros bobo bisexuel (soit Monsieur le Maire, soit un pasteur évangélique complaisant, soit un homme politique, soit le pote-gay-friendly-qui-passait-par-là) jouent volontiers le rôle du prêtre catholique qui aurait dû, à ses yeux, les marier, lui et son/sa partenaire : cf. le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec le vieux couple de vieillardes lesbiennes, mariées in extremis par le jeune autostoppeur), toujours le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga (avec le bon pote, « Black » évidemment, et son chapeau bobo), le film « Quatre mariages et un enterrement » (1993) de Mike Newell (trop exccccellent, l’« humour anglais » qu’on comprend pas…), la publicité « Love For All » pour la marque de vêtements Björn Borg (dans laquelle le spectateur découvre progressivement que le mariage religieux auquel l’assemblée va assister ne se fait pas entre un homme et une femme, mais entre deux prêtres devant une femme pasteure) ; etc.

Vidéo-clip de la chanson « Edge Of Glory » de Lady Gaga

Le héros bobo bisexuel est la version contemporaine des hypocrites pharisiens du temps de Jésus, un homme qui est « croyant » mais « non-pratiquant », qui dit qu’il a la foi mais qui n’agit pas en fonction, qui désire aimer mais n’aime pas en actes, qui se sert de l’Église (où il met rarement les pieds) pour se regarder le nombril et spiritualiser ses sens dans une religiosité sensibleriste : « Mes désirs étaient aussi forts que les bruits de la cloche de l’église. » (cf. une réplique du film « Dans le village » (2009) de Patricia Godal) ; « Libérée de ce passé, elle s’aperçoit qu’elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] croit encore aux miracles : retour de vigueur, espoir insensé. Elle croit à la naissance d’autres mots, d’autres émois. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 124) ; « Ça va aller. J’ai la foi. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 305) ; etc.

Le silence vide sacralisé

Pour continuer la liste de ces codes bobos qui « font religieux » mais qui sont concrètement vidés de sacré et d’incarnation humaine, on a le Roi des Rois : le Silence ! Le vide, le silence, la pudeur, chez le romantique bobo, sont sacralisés, deviennent des absolus en soi, des idéologies. Il ne vient jamais à l’esprit du bobo bisexuel de penser qu’il puisse exister des silences pleins, mais aussi des silences très vides et très creux (qui s’appellent « nullité »), des silences violents (qui s’appellent « censure », « démission de la pensée », « lâcheté » ou « drogues ») : cf. le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, le roman Le Contenu du silence (2012) de Lucía Etxebarría, la chanson « Mes silences » de Claire Keim, l’album « La Pudeur » d’Oshen (la Lesbienne invisible) ; etc. « Ce qui se produit a quelque chose de sacré, de miraculeux. » (Vincent à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 40) ; « Silence, le silence, c’est le mieux. » (Esti, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 263) ; « Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit. Non pas de bruit. […] Il nous faut aussi un jean usé que l’on partage. Deux trois secrets d’enfants pas sages. Il nous faut l’envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour. Non rien. […] » (cf. chanson « Il nous faut » d’Élisa Tovati et Tom Dice) ; « Je parle, je parle, je parle. À chacun son fardeau et à moi l’innocence. Je dis tout ça, oui mais tu vois, je me défile. Oui j’ai dit ça et puis soudain, je reviens à la ligne. Car la pudeur est une robe que je porte. Car la pudeur, une frontière qui me conforte. Car la pudeur, la pudeur ne dira pas. La pudeur ne dira pas. » (cf. la chanson « Je parle je parle » de Pauline) ; etc.

Dans la vie du bobo bisexuel, au bout du compte, c’est l’amant et les pulsions – temporairement qualifiées de « sentiments » – qui finissent par prendre la place de Dieu : « Vous, comme ça, trônant dans ce décor mi-colonial mi-artiste. Vous, ma Gabrielle. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 143)

L’insupportable voix-off

Le plus fascinant dans la prétention silencieuse du bobo à se prendre pour Dieu, c’est qu’il laisse parler généralement son orgueil par une voix-off : une espèce de filet vocal fatigué et doucereux, parfois sirène (façon pin-up sixties suicidaire underground, venue d’outre-tombe), anesthésiant et infantilisant, qui raconte des fadaises ou des sensations, avec un lexique vaguement ésotérique : comme par exemple dans le film « Partisane » (2012) de Jule Japher Chiari, dans beaucoup de films de François Zabaleta et de Christophe Honoré, dans énormément de publicités et de bandes-annonces de films actuels. Les insipides navets oscarisés « The Tree Of Life » (2011, Terrence Malick) et « The King’s Speech » (2010, Tom Hooper), sans autre message « profond » que « l’important c’est d’être soi et de ressentir la vie », nous poursuivent ! Cette petite voix-off narcissique (qui se fait passer pour la voix de la conscience alors qu’elle est plutôt l’inverse : une voix de l’inconscient, autrement dit la voix des pulsions et du refoulé humain, pas spécialement connu pour être tendre… même si elle a des phases de mollesse), je trouve ça personnellement pervers et diabolique (le mot est lâché), en plus de creux !

C’est la voix de la sincérité (ou bonne intention) déconnectée de l’agir. La voix du schizophrène qui se sert du beau pour déconnecter celui-ci du bien et du vrai. Par exemple, dans le docu-fiction érotique « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari, le héros homosexuel, Paul, se transforme en espèce de voix-off romantique qui à la fois communique dans le vide avec Jérôme son amant absent, mais en images, enchaîne les « plans cul » avec d’illustres inconnus (chauffeur de taxi, vendeur sur un marché, etc.).

Cette voix-off, qui initialement était censée illustrer un propos et être au service du Réel, est devenu un but. Et on la retrouve dans énormément de créations bobos bisexuelles d’aujourd’hui. Particulièrement dans la bande-annonce cinématographique actuelle. Nous, spectateurs, sommes conviés à assister au spectacle de l’exhibition émue du personnage (ou du réalisateur : on ne sait plus trop !) qui s’écoute parler, et qui avant tout veut nous anesthésier et nous faire CONSOMMER (de l’image technique, de la beauté plastique, du bon sentiment, du sexe, de la pulsion).

La folie bobo des bougies

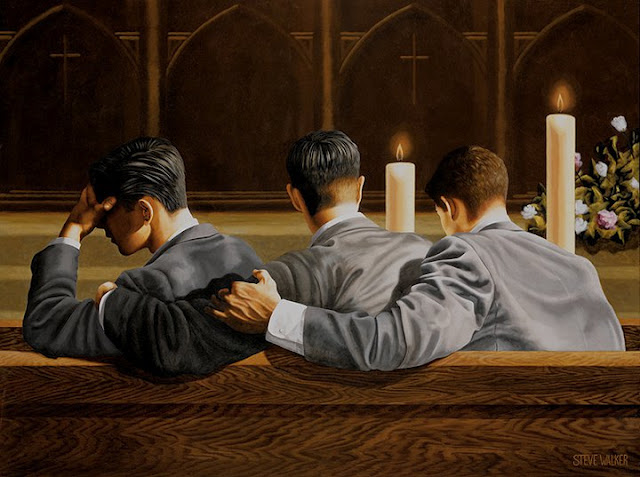

Dernier reliquat pitoyable de religiosité chrétienne visible dans les œuvres de fictions homo-érotiques occidentales : la bougie (voire la guirlande lumineuse dans un lieu improbable : genre dans une forêt ou un lac la nuit).

Film « El Niño Pez » de Lucía Puenzo

Je me suis amusé à recenser dans les oeuvres toutes les fois où les personnages homos (se) sont représentés et (auto-)sacralisés autour d’une baignoire encerclée de bougies, ou un lit « nuptial » bordés de torches, ou une garden party décorée de lampions : cette icône top-bobo est juste omniprésente ! cf. le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (avec les bougies dans le salon, et les barrettes d’encens), le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell (surtout la scène finale, avec les bougies sur les rebords des fenêtres, pour fêter l’amour universel asexué et le dieu « Orgasm »), le film « Harvey Milk » (2008) de Gus Van Sant (avec la procession aux flambeaux à la fin), le film « Morrer Como Um Homen » (« Mourir comme un homme », 2009) de João Pedro Rodrigues (avec Rosário et le travesti Tonia dans le cimetière décoré de bougies), le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo, le film « Les Yeux fermés » (1999) d’Olivier Py, le film « Howl » (2010) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (avec les bougies autour du miroir), le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec les bougies autour de la baignoire de Dotty, l’héroïne lesbienne), le film « Seeing Heaven » (2011) de Ian Powell, le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin (avec l’appartement d’Harold et de Michael, décoré de lanternes et de lampions sur la terrasse new-yorkaise), le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer (avec les lampions sur la plage), la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller (mise en scène en 2015 par Mathieu Garling), etc.

Film « Seeing Heaven » de Ian Powell

« Il [Simon] allume des bougies chauffe-plat qu’il pose sur le rebord de la fenêtre et sur la table de nuit, à côté d’une bouteille de vin rouge que je viens d’ouvrir. Dans la lumière vacillante, il me rejoint dans le lit où étendu sur le dos, je joue avec mes pieds. […] Il bande. J’embrasse son front, il s’endort. » (Mike, le narrateur homo du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 33) ; « Simon enfile une guirlande lumineuse autour de son cou et se laisse tomber dans un chariot de supermarché qu’il a trouvé dans la rue et monté tout seul. L’extrémité de sa guirlande le cloue irrémédiablement à une prise électrique. On écoute Chet Baker. » (idem, p. 78) ; « Nous allons dans la chambre, j’indique ‘Le lit droit devant, propre, draps changés ce matin, pour toi. Une bouteille d’Évian et un cendrier, des bougies.’ » (Mike racontant son « plan cul » avec un certain Vianney qu’il accueille chez lui alors qu’il a les yeux bandés, idem, p. 84) ; « Les amoureux sont là, au milieu de leur chambre, éclairée uniquement par des bougies. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 13) ; « Je me souviens que nous avons fait l’amour les lumières allumées. » (Denis à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « J’allumerai des bougies, j’mettrai de la musique exotique… » (cf. la chanson « J’attends que tu te déclares » de Mélissa Mars) ; « Jean-Luc voulait mettre des bougies quand on faisait l’amour, enfin, quand on essayait. » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc, devenu homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011), p. 85) ; « Il [Bertrand] se glisse dans son bain chaud, savourant chaque seconde du contact de l’eau avec sa peau. Il a pris soin d’éteindre les lumières pour donner la place aux lueurs jaunes et orangées, quelques chandelles disposées autour de la baignoire. Un air de Vivaldi lui rappelle que le printemps est déjà bien loin derrière, que c’est plutôt l’hiver qui s’annonce sur la métropole. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 36) ; etc.

Film « Heavenly Creatures » de Peter Jackson

Par exemple, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, le Dr Katzelblum suit en thérapie un couple gay Benjamin/Arnaud parce qu’Arnaud ne s’assume pas comme homo. Il leur propose trois options d’ateliers au choix : une visite au Musée de la Mode, un atelier de création de bougies parfumées, et un atelier Mylène Farmer.

Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, l’appartement bobo aseptisé dans lequel le couple lesbien formé par Jane et Petra brille de mille feux : Petra offre des bains avec bougies à sa compagne (« Jane éprouva un bref instant de désarroi en voyant que la bougie avait diminué de plus de deux centimètres. », p. 42) ; et quand elles organisent des dîners mondains chez elles, il y a plein de bougies, et la description de ces dernières s’accompagne immédiatement, comme par hasard, d’un discours sur les nouveaux riches bourgeois-bohème (« La femme envoyée par le traiteur avait dressé la table et celle-ci resplendissait sous l’éclat du cristal, de l’acier inoxydable et des bougies. De temps en temps, des diamants ou de l’or envoyaient des étincelles de lumière scintillantes, mais les banquiers et leurs partenaires étaient vêtus avec le genre de modestie propre aux gens vraiment riches. […]Petra avait déclaré : ‘Les Glaswegiens s’habille soit comme des clochards, soit comme des nouveaux riches américains qui veulent en mettre plein la vue. ’ Jane avait mis un moment à comprendre qu’elle entrait dans la catégorie clodo de ce verdict, mais l’habitude de Petra de lui offrir de nouveaux vêtements l’avait trahie. », pp. 109-110).

« Je suis vivant »

La déprime éthérée du bobo bisexuel éloigné du Dieu-Église se dilue et s’alimente dans une forme d’hédonisme chronique (« Je suis vivant »), d’optimisme forcé (« Même si ça n’a pas duré, au moins, j’ai aimé, j’ai senti, j’ai joui » : Sandrine Kimberlain « J’ai aimé »), d’élan combatif appris (« Non, rien de rien, non, je ne regrette rien »), qui ne règle absolument pas les problèmes, n’aboutit pas à un changement profond de comportement, et ne constitue que la maigre consolation du perdant (« L’important, c’est d’avoir essayé, c’est d’avoir participé. ») : « Je me suis trompé quelquefois… mais j’ai aimé. » (Océane Rose-Marie, la lesbienne invisible alias « Oshen », lors de son concert à L’Européen de Paris, le 6 juin 2011) ; « Je ne savais pas que la vie c’était tant d’émotions ! » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 208) ; « Dans ce mal, je me sens vivant. » (Denis, le narrateur homo du film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Le corps cassé. Toujours vivant. Je traverse l’été. » (une femme dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Nous demeurons longtemps, vraiment, dans cette immobilité. Nous sommes au centre de ma chambre, au centre du monde. Nous sommes immobiles et vivants. Nous sommes au plus près du vivant. » (Vincent s’adressant à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 40) ; « Je suis vivant. J’ai mon sang. J’ai des organes. » (Claude dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Mais je suis vivante. J’ai des pulsions comme tout le monde. » (Julia, l’héroïne lesbienne du le film « Como Esquecer ? », « Comment t’oublier ? » (2010) de Malu de Martino) ; « Je suis vivant parmi les vivants. » (cf. la chanson « De nous » de Stefan Corbin) ; « L’odeur du feu, la cheminée, un vieux berger dans la montagne. Je suis vivant. » (idem) ; « MAIS VOUS ÊTES VIVANTE ! » (Émilie s’adressant à son amante épistolaire Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 64) ; etc.

Quand l’esprit bobo dit qu’il « est vivant », il faut l’entendre non pas dans son sens positif et altruiste de « Joie vraie » et d’« Amour plein », mais bien de « jouissance » égoïste, de « bien-être » ponctuel. « Être vivant » se limite à « être sensitif », à verser dans la sensiblerie, la superficialité de l’épiderme, l’affectif ou le génital pulsionnel : « ‘Kévin est là et bien vivant, je confirme !’ Je souris en faisant allusion à la nuit que nous venions de passer ensemble. » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 360) ; « Martin me donne l’impression d’être terriblement vivant. » (Thierry, le héros homosexuel par rapport à son amour pour son compagnon Martin, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « Pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » (Catherine après sa nuit d’amour libertine en trio avec le couple marié Fanny/Jean-Pierre, dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; etc.

Le personnage bobo homo utilise le sexe pour avoir encore la sensation d’être en vie… mais ce qu’il ne dit pas, c’est que pour se réfugier à ce point dans le sensitif, dans les plaisirs faciles, il faut être sacrément drogué, anesthésié, malheureux, hors de sa sphère de conscience, se conduire vraiment en animal ou en minéral. Bref : ne plus se sentir. Il cherche à tout prix à ce que son corps vibre, jouisse, exulte… parce que dans le fond, il ne sent plus son cœur, et a honte d’avouer sa haine de lui-même.

Vive les vieux !

Avec le temps, quand le héros bobo bisexuel est philosophe ou qu’il s’assagit « un peu moins négativement que prévu », il décline son désir de mourir en désir de vieillir.

Il se la joue alors GPI (Grand Patriarche Infréquentable), qui attend dignement la fin de vie, comme un animal blessé « à la Jean Genet » ou « à la Violette Leduc », qui ne se révoltera pas contre la mort mais bien contre les Hommes et toutes leurs Institutions, qui se laissera mourir (d’alcool, de sexe, de nicotine, de cancer… : « Encore un que les Boches n’auront pas ! ») avant que la Science et l’Église (car le bobo est un « bouffeur de curés » invétéré, ne l’oublions pas) ne lui mettent la main dessus : « Bientôt, en février, toute la tribu se réunira à nouveau, à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Alfred. Un rite dont elle se passerait bien. Elle n’a jamais pu supporter les larmes, ni les siennes ni celles des autres. Surtout en public. » (Gabrielle, l’héroïne lesbienne de 80 ans, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 87) ; « Depuis la mort de son mari, elle [Gabrielle] est consciente d’avoir sensiblement augmenté la consommation de cet ‘élixir de jouvence’ [whisky] préconisé par Marc, son ami de longue date et médecin traitant. Elle n’est pas dupe. Qu’a-t-elle à perdre à quatre-vingt ans ? » (idem, p. 15) « La silhouette d’une vieille femme apparaît. Pas très grande, des cheveux bouclés et gris, elle porte un tablier de cuisine sur une robe en toile un peu défraîchie. Elle me demande ce que je veux, d’un air pas très engageant. […] Elle hésite visiblement à me claquer la porte au nez. […] Le plus dur est fait : elle m’a fait entrer. Elle sort des tasses d’un vieux buffet et m’offre du thé. Elle reste froide et méfiante, mais accepte de répondre à mes questions. Je lui confie que j’enseigne l’histoire dans un petit lycée de Sarre. Elle me déclare qu’elle méprise les historiens et leurs mensonges. Je lui parle de mon projet de livre. Elle me dit qu’elle déteste les livres. Contre toute attente, elle ne s’oppose pas à ce que j’enregistre notre discussion. Mais elle me prévient : elle voue une haine féroce aux gens de mon pays. » (Théo, le narrateur du roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, pp. 17-18) ; « Tôt ou tard, je parviendrai à l’apprivoiser. » (idem, p. 28) ; etc.