Chevauchement de la fiction sur la Réalité

NOTICE EXPLICATIVE :

Je rejoins la souffrance… parce que je ne la supporte pas et je la fuis !

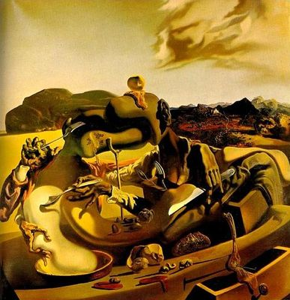

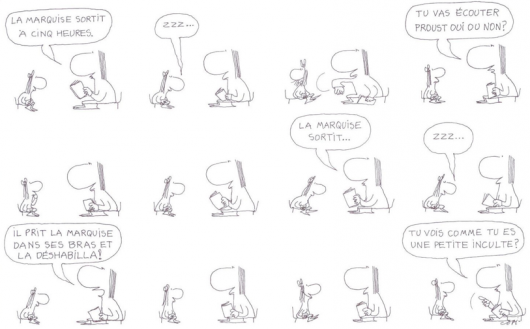

Chez la majorité des personnes homosexuelles, la confusion entre les images déréalisées (offertes par le cinéma, la chanson, la littérature, Internet) et la Réalité engendre une perception perturbée du monde. Leur cinéma intérieur finit souvent par prendre le pas sur le monde extérieur. Nombreux sont les auteurs homosexuels à se servir de la métaphore du crâne en cristal « plein d’images de saints et de putes » télévisuels (Manuel Puig, El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) p. 166) pour figurer leur cerveau pollué d’illustrations-poubelle déconnectées de toute humanité. Beaucoup d’artistes mettent fréquemment en scène dans leurs créations des chevauchements de la fiction sur la réalité concrète. Pour eux, le monde est réductible à un roman, à un théâtre d’ombres chinoises, à un diaporama géant, à une bande-dessinée ou un vidéo-clip. Toute leur écriture, mimant le cinéma et son défilement continu de séquences, dit leur conception cinématographique mi-angéliste mi-désenchantée de l’existence humaine. On entend quelquefois des sujets homosexuels confier qu’ils donneraient n’importe quoi pour faire de leur vie un grand film car ils cherchent à fuir leur réalité qu’ils jugent médiocre. Après coup, ils tournent en dérision leur prétention, comme pour se prouver à eux-mêmes qu’ils ne perdent pas la tête, qu’ils ne confondent pas leur théâtre intérieur avec leurs expériences existentielles. Mais s’ils redescendent sur terre, c’est souvent parce que la vie les y oblige, et non véritablement par désir. Leur quotidien est bien plus imprégné de références à un univers virtuel qu’au monde réel.

Cela s’explique très bien. Par nature, le désir homosexuel est un désir éloigné du Réel puisqu’il rejette LE socle du Réel qu’est la différence des sexes et sans lequel nous ne pourrions même pas être là pour en parler (d’ailleurs, un certain nombre de personnes homosexuelles passent pour des gens très lunaires, littéraires, inconstants et insaisissables !). Il rejoint ce que j’ai appelé dans mon essai Homosexualité intime (2008) les « réalités fantasmées », celles qui ne s’appuient pas exactement sur le Réel humanisant, mais plutôt sur les fantasmes éphémères, les mythologies narcissiques et les bonnes intentions. Qu’est-ce que le Réel humanisant et relationnel ? Difficile d’en donner une définition figée car c’est quelque chose qui nous dépasse, un fait révélé qui s’accueille humblement, qui est vivant et mouvant, que certains appellent à raison « Dieu » (car Dieu est le plus réel des réels !), dont on ne peut que deviner les contours car Il existe aussi en promesse, en désir, en liberté laissée aux Hommes. Les sciences humaines, tout au long de l’Histoire, ont essayé de mettre des mots sur le Réel pour Le définir et Le protéger, comme une observation/intuition qui transcende les âges, les cultures, les pays. Elles disent qu’Il se base sur trois « rocs » fondamentaux : la différence des sexes, la différence des générations, la différence des espaces (Je vous renvoie à l’analyse de la philosophe Janine Chasseguet-Smirgel, dans la revue La Nef, n°58, 1975, p. 209) ; j’en souligne un quatrième, moins objectif : la différence entre créatures et Créateur. Et elles rajoutent que si ces « piliers » ne sont pas reconnus et respectés, cela aboutit à des violences à plus ou moins long terme, à des fusions incestueuses ne permettant pas aux humains de vivre en paix ensemble et « en bonne distance » : pensons par exemple à l’inceste, la consanguinité, la pédophilie dans le cas de la différence des générations ; au voyeurisme, au vol, aux guerres dans le cas de la différence des espaces ; à la mégalomanie, au totalitarisme, à la jalousie dans le cas de la différence entre l’Homme et Dieu. « Dans son ouvrage fondateur Les Structures élémentaires de la parenté, Claude Lévi-Strauss montre ce qu’est le fonctionnement symbolique dans la société : ce sont les règles qui président aux échanges légitimes, c’est-à-dire considérés comme justes, voire ‘naturels’ par tous les membres d’une société donnée. Sans eux, ce serait la guerre de tous contre tous. » (Jean-Pierre Winter, Homoparenté (2010), p. 76) Les quatre « rocs » du Réel sont autrement plus fondateurs et importants que les « petites différences humaines » (pour reprendre l’expression freudienne du « narcissisme des petites différences ») telles que la couleur des yeux, être gaucher ou droitier, la différence de goûts, etc. : ils sont des questions de vie ou de mort, purement et simplement ! Malheureusement, dans notre planète qui se virtualise à vitesse grand V par la voie des bons sentiments médiatiques et « humanistes », on tend à vouloir effacer ces différences du Réel en énonçant, avec les meilleurs intentions du monde, que « l’Amour n’a pas de sexe, pas d’âge, pas de frontière, pas d’origine, ni d’autre maître que la conscience individuelle et le Couple fusionnel ». Or, c’est quand nous prenons peu à peu nos distances avec le Réel (par peur de nos limites humaines, de notre finitude, de la liberté des autres, de la souffrance, etc.) que nous nous éloignons finalement de l’Amour concret, des personnes, des situations humaines, et que nous laissons libre cours à nos pulsions.

Aujourd’hui, dans nos sociétés contemporaines, c’est la différence des sexes qui est la plus remise en cause… et le pire, c’est qu’on fait passer cet effacement pour une incroyable prouesse comique (« Je me travestis, c’est drôlissime ! »), scientifique (« Le scalpel donnera raison à ma conscience d’être une femme dans mon corps d’homme ! »), artistique/politique (« Je suis ma propre œuvre d’art : avec les jeux de lumières et de maquillage, je transcende tous les codes de genres ! »), sincère (« L’important, c’est le progrès, l’égalité, et la liberté de choix. »), spirituelle même (« Je suis un ange sans sexe, innocent et pur. »)… alors que concrètement, on fuit l’humain. Le couple homosexuel, pour cette raison, est d’une grande violence et fragilité, en dépit des apparences et des sincérités qui s’y expriment : il est purement et simplement signe de l’exclusion de la différence des sexes, qui n’est pas une « petite différence » puisqu’elle est la condition de la Vie.

N.B. 1 : Je vous renvoie également aux codes « Inversion », « Télévore et Cinévore », « Bovarysme », « Planeur », « Couple homosexuel enfermé dans un cinéma », « Conteur homo », « Plus que naturel », « Adeptes des pratiques SM », « Pygmalion », « Frankenstein », « Magicien », « Morts-Vivants », « Sommeil », « Vent », « Train », « Bobo », « Drogues », « Folie », « Miroir », « Jeu », « Musique comme instrument de torture », « Actrice-Traîtresse », « Obèses anorexiques », « Violeur homosexuel », « Tomber amoureux d’un personnage de fiction ou du leader de la classe », à la partie « Play-back » du code « Substitut d’identité », à la partie « Enfant dans la galerie » du code « Ombre », à la partie « Filmer sa vie » du code « Photographe », et à la partie « Schizophrénie » du code « Doubles schizophréniques », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

N.B. 2 : Ce code fonctionne en binôme avec le code « Planeur », et lui est indissociable : les codes « Planeur », « Télévore et Cinévore », « Tomber amoureux d’un personnage de fiction ou du leader de la classe », sont les premières marches ; les codes « Chevauchement de la fiction sur la Réalité », et « Icare », c’est l’atterrissage.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) « La fiction, c’est comme la Réalité, voire plus fort qu’Elle ! » :

Vidéo-clip de la chanson « Take On Me » de A-ha

Selon le personnage homosexuel, Réalité et fiction (ou bien, ce qui revient au même, Amour et fantasme) sont intimement mêlées, voire équivalentes : « Il [Adrien, le héros homosexuel] entrait dans un monde improbable, à mi-chemin entre fantasme et réalité. » (Hugues Pouyé, Par d’autres chemins (2009), p. 29) ; « L’important est l’histoire. Se faire une histoire avant de regarder le vrai. Réelle, irréelle, qu’importe ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 11) ; « Apparemment, je ne suis pas la seule à confondre fiction et réalité. » (Carmen, étudiante lesbienne, s’adressant à Julia sa prof de littérature, lesbienne comme elle, dans le film « Como Esquecer », « Comment t’oublier ? » (2010) de Malu de Martino) ; « Je suis cinéphile. […] Oui, je sais bien que je ne suis pas au cinéma. Mais entre nous, si je devais raconter ma vie, je pense qu’on pourrait en faire un film. » (Didier dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé) ; « Ma vie est une comédie musicale. » (Yvette Leglaire dans le one-(wo)man-show musical Je reviendrai (2007) de Dada et Olivier Denizet) ; « Sa vie est un spectacle. » (l’actrice jouant Dalida dans le spectacle musical Dalida, du soleil au sommeil (2011) de Joseph Agostini) ; « Je prends mes rêves mes rêves mes rêves pour des réalités. » (cf. la chanson « Mes Rêves » d’Isa Ferrer) ; « J’ai toujours confondu la vie avec les bandes-dessinées. » (cf. la chanson « S.O.S. d’un terrien en détresse » de Johnny Rockfort dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger) ; « Tout est si fugitif, irréel et fragile. […] C’est quoi la Réalité ? » (Martin, le héros prétendument homosexuel de la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Un acteur est une vraie personne. » (Santiago dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton) ; « C’est ça le couple ? Le Réel ??? Moi, je n’avais pas signé pour ça ! » (Océane Rose-Marie dans son one-woman-show Chatons violents, 2015) ; « C’était comme au cinéma. C’était au bord de la plage. C’est alors qu’il m’est apparu. Un petit air de Ryan Goslin… avec le corps d’Élie Sémoun. » (Benjamin racontant sa première rencontre avec Arnaud, à qui il a fait volontairement un croche-patte, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc.

Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Daniel, le héros homosexuel, préconise à tous les êtres humains de « ne faire aucune différence entre imaginaire et réalité ». Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Abbey se prend pour Dorothy dans le magicien d’Oz. Dans le film « Dedans » (1996) de Marion Vernoux, Éric Caracava prend son caméscope pour une personne réelle. Dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay, on apprend que Jean-Marc voulait devenir acteur ; il voit d’ailleurs sa vie comme un film. Dans le film « L’Embellie » (2000) de Jean-Baptiste Erreca, à travers la chanson de l’homme transformiste M to F, on constate que contrat d’acteur et contrat d’existence sont confondus : « Que voulez-vous c’est obligé : par mon contrat, je dois changer mes habitudes, car malgré soi, pour s’imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l’on pense. Je ne suis pas ce que l’on dit. Au cinéma pour qu’on vous lance, être soi-même, c’est interdit. » Dans la pièce La Femme assise qui regarde autour (2007) d’Hedi Tillette Clermont Tonnerre, le héros travesti M to F parle de « la compilation de son existence », du « disque de sa vie ». Dans le téléfilm « Bobby, seul contre tous » (« Bobby, seul contre tous », 2009) de Russell Mulcahy, Bobby, le jeune héros homosexuel, n’a pas les pieds sur terre : son père lui dit même que ses rêves n’auraient « pas leur place dans le monde réel ». Dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Gabriel dit à son amant Philippe qu’« il n’est pas capable d’affronter la réalité ». Dans l’épisode 4 de la saison 3 de la série Black Mirror (« San Junipero »), Yorkie et Kelly, les héroïnes lesbiennes, vivent dans un monde virtuel entre la vie et la mort.

Pire encore qu’une équivalence entre Réalité et fiction, le héros homosexuel défend que le mythe et l’intention prévalent sur la réalité concrète : cf. le film « Role/Play » (2010) de Rob Williams, le film « Independence » (« Indépendance », 2011) de Cesar Espada, le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, le film « P.A. » (2010) de Sophie Laly, etc. « Tu connais quelque chose de plus réel qu’un fantôme ? » (Julia, l’héroïne lesbienne du film « Como Esquecer », « Comment t’oublier ? (2010) de Malu de Martino) ; « Entre la fiction et la vraie vie, il a toujours préféré la fiction. » (Lucie concernant son frère homo Lionel, dans le film « Comme des voleurs » (2007) de Lionel Baier) ; « C’est la vie qui est une vaste comédie où on a tous un rôle. » (Bryan s’adressant à sa mère, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 375) ; « Parce que la Réalité frappe, parce que le silence entre les mots disent davantage que les mots. » (cf. la chanson « Madre Amadísima » de Haze et Gala Evora) ; « Dès que j’écris, tout devient réel. » (Tommaso, le héros homosexuel « écrivain », dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek) ; etc.

Par exemple, dans le roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, les personnages lesbiens croient que les images peuvent s’animer : Sylvia se met à embrasser des photos ; et Laura considère que les icônes du musées sont vivantes (ça s’appelle de l’idolâtrie) : « Les icônes ne sont pas comparables aux fresques ou aux tableaux des églises catholiques. Ce ne sont pas des représentations de saints, ce sont les saints eux-mêmes. » (p. 110) Dans le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas, Maria et Valentine prennent la pièce qu’elles répètent (et où elles jouent un couple lesbien) pour réelle : « [Cette fiction que nous interprétons est] littéraire mais non moins vraie » (Maria) ; « C’est une interprétation de la vie, parfois plus vraie que la vraie vie. » (Valentine) ; « J’ai eu un rêve. Le passé et le présent se confondaient. » (Maria) Dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, tous les personnages essaient de vivre leur vie par procuration avec une œuvre de fiction : « Je ne vivais que sur scène et je pensais que jouer était vrai. ». (Sibyl Vane) Par exemple, Dorian prend la peinture pour vraie : la détruire pour lui serait « un meurtre ». Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson Zize, travesti M to F, voit le monde à travers ses références télévisuelles : sa vie obéit au JT de Pernaud. Il décide d’habiter le village de la série Plus belle la vie. Dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso, les protagonistes homosexuels calquent leur vie sur la comédie musicale Adam et Steve. Dans le film « C’est une petite chambre aux couleurs simples » (2013) de Lana Cheramy, la chambre de Mister Jones, un vieux peintre aveugle et admirateur de Van Gogh, soigné dans une maison de repos par Bob, un jeune infirmier dont il tombe amoureux, se métamorphose peu à peu en toile. Dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, Ted, l’un des héros homos, parle d’un « clown géant » auquel il doit faire face, lors d’un jeu de rôle où il ne distingue pas la réalité de la fiction. Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin se plaint auprès de son amant Arnaud de ne pas avoir de chien. Celui-ci, accro aux jeux vidéos, lui répond : « Si. J’en ai téléchargé un ce matin. » Arnaud confond monde réel et monde virtuel.

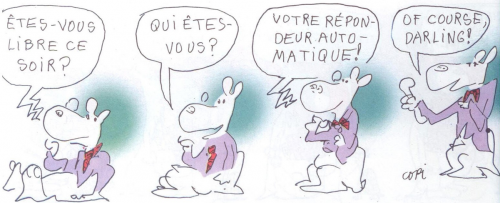

Souvent dans les fictions homo-érotiques, les héros expérimentent une troublante correspondance entre leur propre vécu et ce qu’ils ont observé auparavant sur une toile, un livre, une chanson ou un film. Le phénomène du « déjà vu » est un leitmotiv homosexuel. Par exemple, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, la telenovela que Mariela et son mari homo Miguel regardent est un dialogue qu’ils ont déjà eu ensemble en vrai précédemment. Dans le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky, Timofei, le héros bisexuel, appelle par téléphone sa petite amie qu’il s’apprête à quitter, tout en lui récitant mot pour mot la déclaration d’amour qu’il entend dans une sitcom asiatique qui passe devant lui à la télé. Dans les pièces Le Frigo (1983) ou Loretta Strong (1978) de Copi, le téléphone est considéré comme une personne réelle : « Linda, on ne peut pas baiser avec la voix, voyons ! » (Loretta Strong dans la pièce éponyme (1978) de Copi)

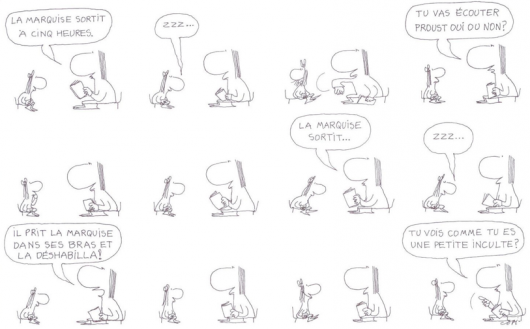

B.D. Kang de Copi

Autre exemple : le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza est un film sur la création de films. La fiction se mêle au Réel, pour le plus grand trouble des personnages. Curieusement, le projet cinématographique proposé par le jeune Danny porte le même titre qu’un film que Zachary, le prof censé l’évaluer dans un jury pour une bourse universitaire, avait tourné quelques années avant. Et au départ, Zachary croit au plagiat.

Film « My Own Private Idaho » de Gus Van Sant

Souvent, le héros homosexuel prend ses désirs pour des réalités, transforme son amant et sa vie en œuvres d’art, ou à l’inverse ses œuvres d’art en êtres animés : cf. la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier (avec le titre de l’Acte 5 : « La Vie comme dans les magazines féminins »), le film « I Love You Philip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa (où les amants homosexuels sont associés aux couples des films en noir et blanc), le poème « Mosaïque » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, le film « Bug » (2003) d’Arnault Labaronne (avec la Belle au bois dormant et Albator ressuscités ensemble pour l’occasion), le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant (avec les modèles des magazines gays qui s’animent), le vidéo-clip de la chanson « Like A Prayer » de Madonna (avec la statue du saint qui prend vie), le film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 journées de Sodome », 1975) de Pier Paolo Pasolini, le film « Fotostar » (2002) de Michele Andina (où Jonas finit par rencontrer en vrai l’homme dont il devait développer les photos de vacances), le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman (avec Rocky, le Monsieur Muscle, qui, d’objet, devient homme), le film « Les Majorettes de l’Espace » (1996) de David Fourier (avec la caricature animée de la photo de Jean-Paul II), le vidéo-clip de la chanson « Take On Me » du groupe A-ha, le vidéo-clip de la chanson « C’est la vie » de Marc Lavoine, le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar (avec la scène de play-back entre la réelle Lena et Lena actrice), etc.

La frontière entre le monde réel et celui des fantasmes n’est généralement pas identifiée. On assiste, en tant que spectateur, à l’envolée lyrique de l’imaginaire du héros homosexuel, où s’enchevêtrent la fiction et le Réel, dans un brouillage « conceptuel » (parfois vintage, psychédélique névrosé, façon Christophe Honoré ou Marco Berger) ou bien comme dans un vidéo-clip en 3D : « Un automobiliste au volant d’une benne de grand luxe allumait et éteignait ses phares à la vitesse d’une mitraillette. […] Mes escarpins anguille… Ils avançaient tout seuls sur la chaussée au rythme saccadé d’un dessin animé ; ils zigzaguaient. » (Violette Leduc, La Bâtarde (1964), p. 219) ; « Si je m’ennuie trop, je contemplerai les fresques de la chapelle Brancacci. La vie de saint Pierre en bande dessinée, tout de même, c’est quelque chose. » (Luca, le héros homosexuel du roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 43) ; « Il feuillette un livre de peinture sur Paris, l’hiver. La Seine était encombrée de glaçons ; des chevaux trottaient sur les quais enneigés où brûlaient des feux de bois ; il faisait froid… Nicolas rêve d’un hiver d’autrefois. » (Benoît Duteurtre, Gaieté parisienne (1996), p. 45) ; « Tout est là : Cinéma, Art, Télé… Y’a plus qu’à reproduire ! » (Glenn s’adressant à son amant Becky, dans le film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh) ; « Je rêvais d’une immense pièce remplie de livres, d’étagères à n’en plus finir, du sol au plafond, encore et encore, et plus je regardais, plus les limites de ma vision reculaient. Je comprenais que les livres et les mots étaient tout ce qui était, avait été ou serait. Je me mettais à marcher ; mes pas étaient silencieux et, en baissant les yeux, je voyais que je marchais sur des mots, que les murs, le plafond, les tables, les lampes et les chaises étaient des mots. » (Ronit, l’une des héroïnes lesbiennes du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 20) ; « Pour moi, en grandissant, ç’a été les magazines. J’entrais en douce chez WH Smith, en sortant de l’école Sara Rifka Hartog Memorial, et je lisais des magazines, sans distinction. Je prenais une revue au hasard, sur une étagère, et je lisais. Sans vraiment comprendre en quoi elles étaient différentes. J’aurais été incapable de dire à quel public, à quelle catégorie de la population elles s’adressaient. Je lisais Loaded et Vogue, Woman’s Own, et aussi NME, PC World, et The Tablet. Ces fragments d’autres vies finissaient par se mélanger dans mon esprit. Il y avait tant de choses à découvrir : la musique, le cinéma, la télévision, la mode, les stars et le sexe. Encore maintenant, j’adore acheter des magazines ; je vais chez Barnes and Noble, j’en choisi un et je le rapporte chez moi. Il y en a des piles et des piles partout dans l’appartement, ils occupent la moitié de l’espace, je sais bien que je cherche à me prouver quelque chose, mais c’est une chose qui vaut la peine, donc je continue à accumuler des montagnes de papier glacé. » (idem, p. 43) ; « Et puis quelle manie que celle du théâtre dans le théâtre ! » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; etc.

Dans les fictions traitant d’homosexualité nous est souvent montré le cliché du personnage homosexuel enfermé dans une galerie d’art, une chambre tapissée de photos de stars avec une décoration fournie, ou bien face à un défilement d’images d’un diaporama rapide : cf. le film « L’Attaque de la Moussaka géante » (1999) de P. H. Koutras, la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri, le film « For The Boys » (1991) de Mark Rydell, la pièce La Femme assise qui regarde autour (2007) d’Hedi Tillette Clermont Tonnerre, le vidéo-clip de la chanson « Redonne-moi » de Mylène Farmer, le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, le film « The Servant » (1963) de Joseph Losey (avec Hugo dans la chambre ornée de posters de bodybuilders), le vidéo-clip de la chanson « Beautiful Life » d’Ace of Base, le film « Entre Tinieblas » (« Dans les ténèbres », 1983) de Pedro Almodóvar, la pièce Bonjour ivresse ! (2010) de Franck Le Hen, la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis (avec la chambre salle de jeux d’Hugo), le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs (avec Erik visitant aux côtés de son amant Paul une expo avec des portraits photos), le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel (avec la chambre de Matthieu couverte de photos aux murs), le film « Komma Ut » (« Coming Out », 2011) de Jerry Carlsson (avec la chambre remplie de chanteurs), le vidéo-clip « City of Love » de Mylène Farmer, la chanson « Bazar » de Flans, etc. Par exemple, dans le film « The Bubble » (2006) d’Eytan Fox, la chambre de Yali est remplie de photos d’acteurs et de chanteurs placardées sur les murs. Dans la pièce Une Souris verte (2008) de Douglas Carter Beane, la chambre d’Hélène est pleine de poupées. Dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville, la chambre de Paul et d’Élisabeth est couverte de photos d’acteurs épinglées aux murs. Dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger, Bruno offre à Pablo une visionneuse à diapos. Dans le film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras, Yiorgos rêve des mêmes images que son projecteur à diapos miniature ; et la lampe colorée pour enfant qu’il a fabriquée pour son fils transsexuel M to F Strella, est une frise offrant un défilement d’images qui se projettent sur le mur de sa chambre.

Le héros homosexuel semble vivre une « vraie » cinéscénie : « Son film intérieur débutait enfin. » (Ann Scott, Le Pire des mondes (2004), p. 76) ; « Une scène de bande dessinée américaine des années trente ou quarante s’anima dans mon esprit. » (Éric, le héros homosexuel du roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 51) ; « Mon émerveillement ne faisait que commencer. Les salles, ornées de fresques grandioses, auraient mérité la visite à elles seules. » (Éric, le narrateur homosexuel parlant de la Villa Borghese, dans le roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 20) ; « Ah, combien de souvenirs se sont abrités sous ces frondaisons ! Décors de maisons de maîtres, conversations dans un jardin d’hiver, scène de bals masqués, voyages de noces à Baden-Baden ! Sous cette coupole d’images, elle s’était assoupie pour toujours. » (Laura, l’une des deux héroïnes lesbiennes, dans le roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 11) ; « Dans mon enfance, j’étais venue ici une fois. À l’époque, il y avait partout de grands fauteuils et des tables ; je ne me rappelle pas les icônes, mais seulement les petits dieux pleins d’allégresse et les pampres qui ornaient le plafond vert céladon. » (idem, p. 109) ; « À peine engagé entre les décors vagues du studio désert, Paul devint un chat prudent auquel rien n’échappe. » (la voix-off de Jean Cocteau dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville) ; « Il traverse la chambre abricot, son regard saute d’une image d’Épinal à l’autre, sous verre, encadrées de noir, en frise autour de la pièce, Vengeance d’une portière, Le Prince Mirliton, Till L’Espiègle, Histoire de Mimi Bon-Cœur. » (Jean-Louis Bory, La Peau des zèbres (1969), p. 48) ; « Je restai en arrêt, frappé d’admiration, devant les tableaux de Catherine S. Burroughs. » (Jean-Marc, le héros homosexuel du roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 213) ; « Les débris avaient été poussés dans les coins, quelques cartes postales et des photographies de magazines avaient été punaisées sur les murs. Une fresque d’amateur s’épanouissait sur l’un d’eux. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 239) ; etc.

Dans les œuvres homo-érotiques, on retrouve souvent l’image du crâne en cristal saturé d’images-cinéma, du cœur-caméra projetant sur le Réel une version ralentie ou accélérée de Celui-ci : « Une rêverie de cristal éveillait peu à peu son âme dans un courant de plaisirs. » (cf. un extrait d’une nouvelle écrite en 2003 par un ami angevin, p. 36) ; « J’aurais voulu que la femme du bidonville [Rani] soit à mon entière disposition. Des images de films hindis dans lesquels le brahmin de la caste supérieure s’éprend de la domestique de la caste inférieure et lui fait passionnément l’amour ne cessaient de tournoyer dans ma tête. Ma vie, je voulais qu’elle progresse en avance rapide. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 20) ; « Des images se projetaient dans mon esprit, tels les morceaux d’un miroir fracassé. » (Éric, le héros homosexuel du roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 115) ; « Le cerveau malade de cette idée s’obsède d’une pensée circulaire coupante comme un diamant et tournant sur elle-même jusqu’à une vertigineuse vitesse qui la stabilise en un effet stroboscopique. » (Quentin Lamotta, Vincent Garbo (2010), p. 40) ; « La perruque est comme un casque, qui se greffe à mon cerveau, y’a des cheveux en vinyles qui poussent de l’intérieur. Et si ça transforme mon visage, ça transforme tout… L’artifice prend racine, j’ai plus peur. » (l’Actrice dans la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier) ; « Oh, merde, j’ai un kaléidoscope dans la tête ! » (Fougère dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; etc.

Le ralenti et l’image-mouvement (Deleuze parlerait d’« image-pulsion ») ont tendance à rajouter du pathos esthétisant ou bien à suggérer une lascivité érotique : « Elle rejette en arrière la mèche qui vient lécher son visage d’Albator moderne comme au ralenti et j’ai peur qu’elle veuille que l’on fasse l’amour ensemble. » (Simon, homosexuel, décrivant sa meilleure amie lesbienne Polly, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 14) ; « Nous sommes les adeptes du mouvement. » (« Monsieur Baratin » dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner) ; « Le tableau avait du mouvement, mais lent. C’était sûrement le premier tableau en slow motion que je voyais de ma vie. » (Jean-Marc dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 215) ; etc.

Le héros homosexuel prend quelquefois la posture du bobo évoluant dans une toile ou un film d’avant-garde. Il « philosophe » (inconsciemment, il déprime, en fait), attablé à la terrasse d’un café pour observer les passants avec une émotion pseudo « contenue, sobre et grisante ». Et comme il n’a surtout rien à dire d’intéressant et qu’il (s’)ennuie, alors il se masturbe discrètement par une dégoulinade verbale/picturale narcissique qui « fait joli »… et bien sûr, toujours dans un ralenti très étudié, une nonchalance hédoniste : « Écrire, Écrire, c’est faire sa propre exégèse du monde. C’est se plonger dans le coma, une submersion dans l’encre, un ralentissement du pouls, un ralenti du monde. » (LUI, dans la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier)

Dans les fictions, on remarque que l’irréalité conduit souvent à l’inversion sexuelle et à l’homosexualité. « Il [Adrien] avait le sentiment d’entrer dans un état second, d’être attiré de tout son être par des scènes obsédantes. Une sorte de fascination dont on ne se délivre qu’en y succombant. […] Il désirait les garçons. » (Hugues Pouyé, Par d’autres chemins (2009), p. 25) ; « On ne se voit plus mais pendant que je t’écris ainsi, chaque soir, j’ai l’impression que tu es là, au bout de ce clavier. Non, plus proche encore. Je te parle, tu m’écoutes. J’imagine tes réponses, je vois ton beau sourire… » (Bryan s’adressant à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 309) ; « Je nous crée une existence. Je veux façonner la tienne, participer à tes joies et à tes surprises. » (idem, p. 311) ; « Je nous invente une vie à deux qui est si loin de la réalité ! J’y crois tellement que je me sens bien. Mon cœur est tout léger, ma poitrine se desserre. Je crains ne plus savoir faire la différence entre la fiction et la réalité. Mon esprit divague. Tu me perturbes trop. » (idem) Par exemple, dans le film « Alice In Wonderland » (« Alice au pays des merveilles », 2010) de Tim Burton, Alice, pendant la danse du quadrille, rêve d’un monde inversé, où les hommes seraient en robe, et les femmes porteraient des pantalons. Dans le film « Separata » (2013) de Miguel Lafuente, c’est à travers le script d’une pièce commerciale et merdique que Marina, la protagoniste comédienne, va se questionner sur sa sexualité et découvrir son homosexualité en se projetant dans son personnage. Dans le roman Deux Garçons (2014) de Philippe Mezescaze, Philippe et Hervé tombent amoureux pendant qu’ils interprètent ensemble dans un atelier théâtre une scène de Caligula. Dans la pièce L’Illuminé (2011) de Marc Hollogne, en passant du réel à la fiction, le Comte de Casignac change de sexe, et se retrouve transformé en femme.

L’action homosexuellement amoureuse de l’irréel prend parfois la forme de la projection accidentelle. Je citerai trois exemples. Dans le film « Sancharram » (2004) de Licy J. Pullappally, pendant que les deux héroïnes, Kiran et Delilah, jouent à animer des marionnettes d’un théâtre d’ombres chinoises qui se déclament leur amour, on voit qu’elles confondent leurs discours avec leurs propres personnes… et ainsi naît leur trouble amoureux lesbien : le « Je vous aimerai et vous chérirai à jamais » résonne à leurs oreilles comme une promesse sérieuse, une sentence. Pareil dans le film « Les Amoureux » (1992) de Catherine Corsini. Alors que Marc, le héros homosexuel, fait réciter en plein air au beau Ronan son rôle de théâtre (un monologue amoureux d’un prince dirigé à une princesse), tout d’un coup, il prend son « prince » au pied de la lettre, et le fixe du regard d’un air inquiet et érotisé ; il est tellement plongé dans une rêverie éthérée qu’il en oublie de lui donner immédiatement la réplique et que Marc est obligé de le réveiller : « Ben alors, à toi ! Qu’est-ce que tu fous ? » « Excuse-moi, j’étais dans la lune ! » lui répond-il, tout gêné. Par la suite, il reprend la lecture du rôle de la princesse : « À quels excès d’amour m’avez-vous amenés ? », avec une lenteur suspecte. Ronan, sentant que Marc pense vraiment ce qu’il lit, l’interrompt brutalement : « Oh arrête de jouer ! Tu me déconcentres ! » Dans la pièce Soixante Degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, a été fortement influencé par la carrière de théâtre-amateur de sa mère, fan des planches. Elle lui demandait de jouer sa réplique au théâtre. Plus tard, dans la laverie où il rencontre régulièrement Rémi, secrètement amoureux de lui et comédien de théâtre dans la vie, il doit également lui donner la réplique pour l’aider à apprendre son rôle dans Cyrano de Bergerac. Les deux hommes finissent par se prendre à leur jeu dramatique (Damien joue Roxane, Rémi Cyrano) et à tomber amoureux l’un de l’autre.

La frontière entre Réalité et rêverie (amoureuse, esthétique) est régulièrement rendue complètement floue par le héros homosexuel (cf. je vous renvoie au code « Planeur », de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Nous passâmes le reste de la nuit blotties dans les bras l’une de l’autre, dormant à poings fermés. Des phrases entières du Kama Sutra défilaient sur l’écran de mes rêves. L’édition que j’avais lue était imprimée en petits caractères, il y avait en couverture une illustration d’un manuscrit ancien. Dans mes rêves, les phrases servaient de légendes à des photographies, les personnages étaient Linde, Rani, et un brahmin d’une caste supérieure sorti de je ne sais quel film. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 36) ; « Je suis devant lui. Je rêve. […] Il a du charme. Détermination. Cruauté. Tendresse. Tout est là. Je le reconnais. […] Il m’attire, il me domine. Je suis à lui. Il est le Roi. Le roi Hassan II. Il est beau. Je l’aime. Sans douter, je l’aime. On m’a appris à l’aimer. À dire son nom. À le crier. Il est beau. Il est important. Tellement beau, tellement important. » (Khalid, l’un des héros homosexuels appliquant la méthode Coué face à la figure idéalisée du roi marocain Hassan II, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 9) ; « C’est uniquement à lui que j’ai tout raconté. Mon rêve dans la nuit du mardi au mercredi. Ce rêve-réalité. » (Omar, op. cit. , p. 24)

Parfois, le personnage homosexuel rajoute un semblant de désir et de liberté au débordement du mythe sur la Réalité, pour sauver la face, pour se prouver qu’il ne devient pas fou et qu’il est au contraire très créatif, maître de lui-même et de ses perceptions. Par exemple, dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi, Jeanne, l’héroïne, distingue nettement sa vie quotidienne de « l’autre vie ».

C’est le militantisme « artistique » ou la sentimentalité spiritualiste qui lui servent d’excuses pour laisser la fiction l’emporter sur le Réel : « Être le cinéaste de sa propre vie afin que la caméra de nos sens transcrivent ce qu’on aime ! Pourquoi contempler le mauvais film de sa vie lorsqu’on a un cerveau pour arranger le moindre détail de sa mise en scène ? Comment se contenter du job de figurant que vous impose votre espace sociétal, alors que sans personne l’on peut se donner un rôle d’héroïne ? On l’accusait de faire mentir le réel ! Mais quel réel au juste ? Savoir incarner l’être dont on rêve, rendre les éléments du monde nôtres, voilà la clef du mystère d’un bonheur mythifié à tort. Car comment pourrait-on s’aimer si l’on n’est pas ce que l’on voudrait être ? À quoi servirait le décor si notre imaginaire n’y destinait aucun drame ? » (cf. un extrait d’une nouvelle écrite par un ami angevin en 2003, p. 7) ; « La disjonction entre dedans et dehors ravage toutes les conventions et substitue au vrai pour tous un plus vrai que vrai discernable par soi seul. » (Quentin Lamotta, Vincent Garbo (2010), p. 97) ; « Rien de ce que je vois n’est vrai. » (Hall dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018)

Au lieu de reconnaître la Réalité comme une Vérité universelle aussi bien intérieure qu’extérieure à l’être humain, le héros homosexuel, en bon nombriliste relativiste anthropocentré (bref, en bon nominaliste), fait de la Réalité un indiscernable cortège de points de vue, une affaire de création artistique personnelle : « En un sens, nos paroles sont réalité. Elles peuvent créer des mondes et les détruire. Elles ont le tranchant du couteau. » (le Rav dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 17) ; « À sa façon, quelque peu vague et enfantine, Stephen [l’héroïne lesbienne] s’était rebellée contre la vie et cela rétablissait à ses yeux sa dignité personnelle. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 22) ; etc.

b) Fuyez le bon et exigeant Réel… et Il revient au galop, mais cette fois avec brutalité :

L’interférence de la fiction sur le Réel participe d’une volonté plus ou moins consciente chez le héros homosexuel de déni de souffrances et de liberté, d’une douilletterie, d’une peur/paranoïa : « On s’assied sur le lit, on se caresse, on s’embrasse avec fureur ou grande tendresse, alternativement. Il s’allonge et je le caresse doucement, je découvre son corps avec mes doigts devenus beaucoup plus sensibles. J’arrive à son visage, il murmure ‘J’ai envie de pleurer. C’est comme un rêve, un truc trop beau pour être vrai. Je me demande quand la tuile va nous tomber dessus. ’ » (Mike, le narrateur homosexuel du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 85) ; « La vie me fait peur. C’est grave, docteur ? » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; « Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. » (c.f. la chanson « Au lecteur » de Mylène Farmer, reprenant Charles Baudelaire) ; etc. Par exemple, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa, la mère de Nathalie confond l’exercice de maths qu’elle fait réciter à son fils avec sa propre situation conjugale, en transposant ses craintes d’adultère concernant son mari absent sur ce qu’elle entend dans le manuel scolaire. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, juste après leur première coucherie et leur nuit d’amour, les deux amantes Ziki et Kena partagent leurs impressions… et Ziki a du mal à réaliser la factualité de leur acte génital : « J’aimerais que ce soit vrai. »… « Mais c’est vrai ! » lui répond gentiment Kena, pour la rassurer.

En fait, ce que le personnage homosexuel omet de révéler, c’est que non seulement dans son esprit la Réalité et la fiction ne sont pas mêlées à part égale, mais qu’en plus, il se laisse déborder par la fiction/la pulsion et leur fait gagner artificiellement du terrain sur le Réel beaucoup plus involontairement qu’il ne le voudrait. « Pourquoi tant de fictions dans nos réalités ? » (cf. une réplique de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Ça ne rêve pas plus qu’on ne doit, mais dans un verre d’eau ça se noie. C’est comme ça, une fille comme moi. Elle a des mots maladroits. Va savoir pourquoi. » (cf. la chanson « Une Fille comme moi » de Priscilla) ; « Je roulais sur l’autoroute comme je le faisais depuis des heures – et soudain quelque chose bascula : je m’arrêta, et au même instant ce fut la route qui se mit à défiler sous moi à la vitesse de 130 km/h. […] Quand j’eus fermé à clé la portière et voulus contourner la voiture, je dus immédiatement chercher un appui : je ne marchais pas, je faisais rouler la terre au bout de mes pieds, toute la ville tournait autour de moi. » (Laura, l’une des deux héroïnes lesbiennes du roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 173) ; « Je me perds dans mes rôles. » (James Dean dans la biopic « Life » (2015) d’Anton Corbijn) ; etc.

Il n’est pas rare qu’il soit sujet à des hallucinations : cf. le film « Œdipe (N + 1) » (2003) d’Éric Rognard, le film « Urbania » (2004) de Jon Shear, le film « Papa, il faut que j’te parle… » (2000) de Philippe Becq et Jacques Descomps (des images de Dark Wador se superposent au discours du père), le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky (Timofei a des visions homosexuelles d’agents de la circulation qui lui font/feraient de l’œil), etc.

Par exemple, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel, enchaîne les hallucinations : il confond son lapin en peluche avec Dido son vrai lapin blanc vivant : il devient hystérique au moment d’enterrer sa peluche « vivante ». Puis dans l’hôtel abandonné, il voit un renard et le photographie avec son portable, avant qu’il se volatilise. À la fin, pendant la nuit, à l’extérieur de l’hôtel, il revoit le fantôme géant de son lapin Dido revenir le hanter. « Mais t’es pas réel. » « C’est pas grave » lui répond Dido. Ce film est une grosse daube parce qu’il est un téléscopage sincérisé continuel entre le réel et le monde de la télé, du star-system.

C’est souvent l’overdose d’images que le héros homosexuel a ingurgitées qui lui fait exploser le cerveau : cf. le film « Augustin » (1994) d’Anne Fontaine, le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody (Brad vit sous l’emprise du film « Retour vers le futur »), le roman Les Dix Gros Blancs (2005) d’Emmanuel Pierrat (avec le crâne en cristal craquelé d’Elton John), la pièce Un train dans la tête (2007) d’Alberto Lombardo, le roman L’Amant pur (2013) de David Plante (avec la tumeur au cerveau de Nikos Stangos, l’un des amants homosexuels), etc. Par exemple, dans les films « L’Attaque de la moussaka géante » (1999) de P. H. Koutras et « Le Baiser de la Femme-Araignée » (1985) d’Hector Babenco sont filmées des overdoses télévisuelles ou cinématographiques. Dans le film « The Man Who Fell To Earth » (« L’Homme qui venait d’ailleurs », 1976) de Nicolas Roeg, Tommy (David Bowie) supplie ses innombrables postes télévisuels de le laisser tranquille car ils le rendent fou ! Dans le film « Jongens » (« Boys », 2013) de Mischa Kamp, Sieger, le héros homosexuel, scotche devant un tourniquet rempli de cartes postales.

« Je zappe, je zappe, et du coup, je mélange tout ! » (Jérôme Loïc dans son one-man-show Les Histoires d’amour finissent mal, 2009) ; « Je suis différente aujourd’hui. J’ai des bruits dans la tête. C’est plus fort que d’habitude mais ce n’est pas insupportable. » (Hadda dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 185) ; « Dans la tête, les scènes du roman se superposaient aux ragots que j’avais récoltés au sujet de Varia. Ma propre perception de la fille qui se tenait à côté de moi, tirée à quatre épingles, blonde et blanche, lisse et impénétrable, achevait de semer le trouble dans ma tête. J’avais encore du mal à rassembler les pièces du puzzle. » (Jason, l’un des deux héros homosexuels, décrivant la belle et vénéneuse Varia Andreïevskaïa dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 57) ; « Je la gifle. Je l’attrape par les cheveux, lui cogne le front contre la boule de cristal, elle râle, elle s’affaisse sur sa chaise, elle a une grosse boule bleue sur le front, un filet de sang coule de son oreille. » (le narrateur homosexuel à propos de Madame Audieu dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 89) ; « Je me suis réveillée avec la migraine, ce qui ne m’arrive jamais, et l’impression que quelqu’un m’avait lancé un dictionnaire sur le crâne pendant la nuit. Il a fallu que je prenne une douche particulièrement longue et chaude pour extraire les mots de mon cerveau et chasser la tension de mes épaules. » (Ronit, l’une des héroïnes lesbiennes du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 21) ; « Ma tête est si pleine. Je n’ai pas assez pour tout stocker dedans. […] Mon cerveau a explosé. » (l’un des protagonistes de la pièce Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de Ziggy Stardust (2009) de Renaud Cojo) ; « Couché dans son lit, il voit défiler ces images, en continu, l’une après l’autre. Il y a quelque chose qui l’effraie dans cette succession de plans différents. » (Jim Grimsley, Dream Boy (1995), p. 41); « Le cerveau creux, le crâne de verre, plein d’images de saints et de putes, quelqu’un lance le cerveau de verre contre le mur, le cerveau de verre se brise, les images tombent par terre. […] Le crâne de verre plein d’images de saints et de putes, de vieilles images jaunies, visages morts dessinés sur du papier froissé, dans ma poitrine des images mortes, de verre, aiguisées, tailladent, infectent, gangrènent la poitrine, les poumons, le cœur. » (Manuel Puig, El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979), pp. 166-170) ; « Ce bruit que fait ce tourniquet en se déplaçant sur son axe, cette espèce de miaulement triste, je l’entends quelquefois quand j’essaie de me recueillir, et je l’entendrai sans doute sur mon lit de mort, à l’heure des tentations dernières. » (Emmanuel Fruges à propos d’un tourniquet rempli de cartes postales, dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 150) ; « En regardant autour de lui il avait l’impression d’explorer un coin secret de sa mémoire, de se promener à l’intérieur de son propre cerveau. Les cartes se trouvaient là-bas. […] Il examina une carte ou deux (dans la pénombre on y voyait à peine), puis de l’index il poussa un peu le tourniquet qui fit entendre un espèce de miaulement. À côté de ce tourniquet, il y en avait un autre qui offrait aux regards des portraits d’acteurs et d’actrices. Camille jeta un coup d’œil sur ces visages satisfaits et se sentit tout à coup envahi d’une tristesse profonde. Ce tourniquet miaulait aussi en se déplaçant sur son axe. ‘Qu’est-ce que j’ai donc ? pensa le jeune homme. Ce bruit, ce grincement a quelque chose qui serre le cœur. ’ » (Camille à la papeterie, op. cit. , p. 293) ; « Maman t’a bourré le crâne avec ses salades. » (Sandre parlant à Audric, dans la pièce L’Héritage de la Femme-Araignée (2007) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Ils m’ont meublé l’esprit de force, avec des livres. De vieux livres. Tant de poussière dans une tête d’enfant. » (Lacenaire s’adressant à Garance dans le film « Les Enfants du Paradis » (1943-1945) de Marcel Carné) ; « Je me surpris à dérouler dans ma tête un film porno dont je ne faisais plus partie. » (le narrateur homosexuel dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 26) ; « Son visage se tordit tandis qu’il regardait le labyrinthe de livres. Littérature ! Littérature – les Olympiades des nains de jardin ! Bavardage des déments ! Il fit un pas vers l’avant et renversa une étagère de livres par terre. Puis il brisa une étagère, puis une autre. Saccageant toute la boutique, il jeta les livres à gauche et à droite, renversant les étalages, tapant du pied de-ci de-là dans les tas de mots. Des millions et des millions de mots inutiles, des mots regroupés en une série d’illusions, des mots qui promettaient tout et n’apportaient rien. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 176) ; etc.

Film « Bobby visite la bibliothèque » d’Eric Krasner

À force de ne pas prendre le Réel au sérieux, on voit le héros homosexuel s’enfoncer dans une forme de schizophrénie, de mythomanie, de rêverie étrange, de déprime éthérée, de sentimentalité amoureuse triste : cf. l’album Mythomane d’Étienne Daho, le film « Céline et Julie vont en bateau » (1974) de Jacques Rivette (avec Céline, la magicienne un peu mytho), etc. « C’est beau mais irréel. » (Valentín face au discours planant de son amant Molina, dans le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) de Manuel Puig, p. 71) ; « Je sais pas si c’est la terre qui tourne à l’envers, ou bien si c’est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. » (cf. la chanson « Le Monde est stone » de Marie-Jeanne dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger) ; « Tu vois que la vie n’est pas comme dans les vidéo-clips. » (cf. la chanson « La Légende de Rose la Tulipe » de Cindy et Ronan dans la comédie musicale Cindy (2002) de Luc Plamondon) ; « Je perds mon âme à regarder ces images en elles-mêmes innocentes, innocentes peut-être, mais dont mon esprit a réussi à faire quelque chose de coupable, de vaguement coupable. » (Emmanuel Fruges dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 150) ; « Peut-être dans mon désarroi d’Austerlitz entrait la surprise de constater que les scènes réelles ressemblaient avec une exactitude désolante aux scènes que je m’étais données en représentation très privée dans le secret de mon arrière-boutique. » (Jean-Louis Bory, La Peau des zèbres (1969), p. 178) ; « Silvano [héros homosexuel recherché pour meurtre par la police] pensa : ce n’est pas possible, je suis en train de vivre une hallucination provoquée par la cocaïne que j’ai prise ce matin. » (Copi, La Vie est un tango (1979), p. 88) ; « Hier soir j’étais sorti de mon œuf… Je crois bien que c’était un œuf, alors ils m’ont dit : tu iras à la guerre ! […] Moi, la guerre, je n’en connaissais rien. Je ne savais même pas où ça se passait ! […] Alors je me suis mis à voler. J’y prends un plaisir fou […] moi je planais comme un dingue. […] Mais cette vie-là ça m’a fatigué vite. Je commence à m’arrêter de plus en plus souvent, dès que je vois une branche de libre. Et j’y trouve des gens qui me ressemblent, des camarades qui ont des muscles meurtris à force de voyager. Et je reste avec eux, piailler, sautiller, changer de branche quand le temps nous le concède. Alors il pleut souvent. Nos plumes deviennent grises. Alors, peu à peu, je viens chez vous. » (l’un des facteurs à Jeanne, dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi) ; « Je me reproche aujourd’hui d’avoir manqué de courage en me réfugiant dans la sagesse d’une existence imaginaire qui, hélas ! me faisait terriblement souffrir ! » (Ednar dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 166) ;« Jane pensait avoir rêvé de Greta, la mère d’Anna, qui reposait sous le plancher du deuxième étage, mais dans son rêve Greta se mélangait avec des putes d’Alban et la fille assassinée du film ; la façon dont ses yeux s’étaient écarquillés quand le couteau s’était enfoncé. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 79) ; « Jane se glissa sous les bulles, laissant l’eau chaude l’engloutir, tentant d’arrêter le film qui se déroulait derrière ses paupières, un mélange confus de chair et d’ombres. » (idem, p. 100) ; « Je ne sais pas si c’est un rêve, mais je crois qu’on s’est déjà rencontrés. » (Phil s’adressant à son amant Nicholas qui va le trahir, dans le film « Die Mitter der Welt », « Moi et mon monde » (2016) de Jakob M Erwa) ; etc.

Par exemple, dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Xav, l’un des héros homosexuels, est obsédé par un « homme défiguré par une cicatrice » mais il n’a pas la force de lui résister ou de reconnaître son inconsistance : « Il a la gueule coupée en deux, comme dans mon rêve. Mais il est quand même beau. » Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Charlène, en pleine tourmente sentimentale avec son amante Sarah qui la maltraite, étudie, pour le baccalauréat, la Guerre Froide en cours d’histoire (elle commence à lire un de ses cours : « période de tension idéologique… ») ou bien écoute un documentaire sur une plante carnivore en cours de SVT. Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, Oliver est submergé par des images en négatif, de couleur rouge, de son jeune amant Elio, comme une vision psychédélique et satanique se superposant au réel.

Le réveil et la confrontation au Réel sont parfois brutaux aux yeux du dormeur homosexuel fictionnel. Le rêve déconnecté du Réel – ou (ce qui revient au même) confronté à Lui – devient alors vite déception, cauchemar, vision d’horreur : cf. la chanson « Ce n’était qu’un rêve » de Céline Dion, le film « Hubo Un Tiempo En Que Los Sueños Dieron Paso A Largas Noches De Insomnio » (1998) de Julián Hernández, le film « Des jeunes gens mödernes » (2011) de Jérôme de Missolz (avec la fuite du Réel dans la drogue, Internet, et les univers nocturnes), le film « Kemény Csajok Nem Álmodnak » (« Les Dures ne rêvent pas », 2011) de Zsofia Zsemberi, la « performance » Golgotha (2009) de Steven Cohen, le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza (avec le parallèle entre la projection du film « Judas Kiss » réalisé par Jude dans un cinéma – narrant l’histoire d’un père battant son fils – et l’affrontement concret et brutal entre Jude et son propre fils à l’extérieur de la salle), le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie (où Armand, le héros homosexuel, fait des cauchemars glauques et se relève en sursaut tellement il les a cru réels), le film « Grégoire Moulin contre l’Humanité » (2002) d’Artus de Penguern (avec la scène finale où Grégoire se réveille dans une cellule carcérale, nez à nez avec son violeur) ; etc. « Le tableau macabre du rouquin est bien là, il est réel. » (le narrateur homosexuel parlant de son violeur avec qui il accepte de coucher, dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 113) ; « Tu as vu comme c’est pas un rêve ? C’est une réalité ! » (Micheline, le travelo M to F, à Jean dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « J’ai pas l’impression d’être ancré dans la réalité ici. J’suis chez les dingos !! » (Mr Alvarez par rapport à l’agence immobilière tenue par Damien, un homme travesti M to F, avec des travelos, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; etc.

Film « Orphée » de Jean Cocteau

Le Réel rattrape toujours la fièvre des fantasmes. Souvent, le héros homosexuel bute contre son propre souhait orgueilleux de désincarnation et d’amour décorporéisé, contre l’impossibilité de la plénitude de l’amour homosexuel, contre son désir de devenir Dieu : « Cette fois, ce n’est pas un film. C’est la vie. » (Jean Cocteau dans le film « Le Testament d’Orphée » (1959), cité dans le documentaire « Cocteau et compagnie » (2003) de Jean-Paul Fargier) ; « Je ne suis pas un de tes supers-méchants de tes B.D. Je n’ai pas le pouvoir dont tu parles ! » (le père de Danny à son fils homosexuel dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Qu’est-ce qui se passe dans ta caboche ? Dis-le-moi. Mais qu’est-ce qui se passe dans ton cinoche ? Faudrait-il que j’incarne le héros de ton choix pour que tu daignes enfin poser les yeux sur moi ? Être Tarzan la banane ou Robinson dans sa cabane, Bogart, James Dean ou pourquoi pas même Dracula ? » (cf. la chanson « Ton cinoche » d’Étienne Daho) ; « Ce type d’amour ne dure pas. Tu peux fuir la Réalité. Elle te rattrapera. » (le père s’adressant à sa fille lesbienne Claire et à Suzanne la compagne de celle-ci, dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener) ; etc. Par exemple, dans le film « Billy’s Hollywood Screen Kiss » (1998) de Tommy O’Haver, Billy tente de courir rejoindre son bel amant au bord de la plage, mais une vitre invisible freine sa course.

La violation des 4 différences fondant le Réel (la différence des sexes, la différence des espaces, la différence des générations, et la différence Créateur/créatures) se fait toujours écho à elle-même à cause des effets réverbérants de la violence. Par exemple, dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, la violation de la différence des espaces (intimité d’un appartement brisée) fait écho à la violation de la différence des sexes (par le mariage homo Ben/George).

En plaçant ses fantasmes à des sommets inaccessibles, le héros homosexuel finit par en vouloir à la Réalité de ne pas l’aider à les rejoindre. Il trouve que la vie est un théâtre grotesque et mensonger, l’amour une gigantesque mascarade. « Tout est allé très vite et Olivier ne réalise pas trop ce qui vient de se passer. Il est content que son ami ait pris cette initiative. Plusieurs fois il avait rêvé de ce moment, où il pourrait enfin embrasser son fantasme sur la bouche. Mais la réalité a finalement été bien décevante. Maintenant, il ne sait plus s’il est heureux que ça se soit produit ou non. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 173) ; « Son drame, c’est qu’il se voit comme un personnage, et qu’il voit les autres comme des personnages. C’est pour ça qu’il s’isole. » (une femme-clown-squelette parlant à Vincent de son amant Olivier, dans le film « Les Yeux fermés » (2000) d’Olivier Py) ; « Tanguy conclut que toute sa vie n’avait été qu’un roman : un roman que Jules Verne n’aurait osé signer. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 240) ; « C’est chose terrible, la sentimentalité d’une mère. Parole de Garbo. Et vraie calamité un père lui-même sirupeux tout lâche à l’heure de se coltiner ce primordial mensonge de l’amour maternel qui vous raconte la vie gentil conte de fée, de sa voix doué vous berce de l’illusion jusqu’à profond sommeil plein de rêves, et au réveil, ensorceleur encore, vous console de l’histoire pas vraie en vous minaudant de pires faussetés à l’oreille. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 87) ; « Je gère mal la réalité. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc. Par exemple, dans le film « Morte A Venezia » (« Mort à Venise », 1971) de Luchino Visconti, Aschenbach déclare que « la réalité détourne de l’idéal ».

On trouve une défense déçue de la suprématie du rêve sur la Réalité, ou bien la croyance nihiliste selon laquelle la vie serait un songe, dans des films tels que « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, « Abre Los Ojos » (« Ouvre les yeux », 2002) d’Alejandro Amenábar, « Orphée » (1950) de Jean Cocteau, « Le Fabuleux Destin de Perrine Martin » (2003) d’Olivier Ciappa (version-catastrophe d’Amélie Poulain), dans le vidéo-clip de la chanson « Désenchantée » de Mylène Farmer, etc.

Beaucoup de personnages homosexuels affichent ouvertement leur rejet de la Réalité dans une vexation trop agressive pour être le signe d’une détachement et pour ne pas être auto-punitive : « La Vérité dorénavant sort de la bouche de nos écrans… mais ce sera SANS MOI ! » (cf. la chanson « Déconnecter » du groupe L5) ; « J’en ai déduit que la réalité était de la merde et que seule la pensée avait de la valeur. » (Lou Salomé dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Rien n’est plus vulgaire que la réalité. » (Leni Riefenstahl, idem) ; « Combien me semble abject, plat, fatigant, improfitable tout l’ordinaire de cette vie ! » (Hamlet dans la pièce Hamlet, Prince du Danemark (1602) de William Shakespeare) ; « La réalité m’emmerde. » (Sébastien, l’internaute homosexuel du one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « J’ai suicidé la réalité, j’ai fait une apnée de moi même. […] Mais dès que le rideau tombe, dès que la vie reprend, j’ai peur. […] C’est agressif la vie. C’est agressif la vérité. » (l’Actrice dans la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier) ; etc. Par exemple, la voix narrative du poème Une Saison en enfer (1873) d’Arthur Rimbaud trouve la réalité « rugueuse ». Dans la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, il est question de « l’objectivité horrible ».

Cela peut paraître paradoxal, mais ce mépris du Réel s’accompagne bien souvent chez le personnage homosexuel d’une attraction trop fusionnelle – et pour le coup risquée – vers la réalité concrète, comme le retour de l’élastique excessivement étiré qui annonce un choc violent : « Est-ce qu’il ne faut pas suivre la réalité du monde ? » (Pierre, l’un des protagonistes homosexuels de la pièce Homosexualité (2008) de Jean-Luc Jeener) ; « J’veux qu’on se trash. Serre fort encore, j’ai rêvé de ça. Trash, trash, trash. » (cf. la chanson « Trash » de Christophe Wilhem) ; etc. Le rêveur homosexuel désire se frotter aux aspérités du Réel qu’il ne ressent plus, au plus irréel des réels, à la plus fantasmée des réalités – à savoir la mort et la souffrance – afin de la défier en orgueilleux dieu, quitte à souffrir et à faire souffrir (cf. Je vous renvoie au code « Adeptes des pratiques SM », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels).

B.D. Femme assise de Copi

Il n’est pas conseillé d’aller jusqu’au bout de ses fantasmes… ou alors on s’expose à rechercher le viol, par manque de Réel. C’est ce qui survient parfois au héros homosexuel qui, en désirant vivre davantage dans le fantasme que dans le monde humain, ouvre la boîte de Pandore où étaient enfermées ses pulsions de possession : « J’ai eu envie de me branler. Je me suis mis sur le dos, j’ai gardé les yeux entrouverts. […] Je voyais se découper sur le ciel des visages, des corps habités, des sexes multiformes et des culs sculptés. » (Claudio, l’un des héros homosexuels du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 103) ; « Une scène du magazine porno me vint à l’esprit, sauf que cette fois-ci on y voyait Chakra Dev et Sheela. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 20) ; « Mon désir se manifestait dès que le corps d’une autre me paraissait accessible, me souciant seulement du plaisir que j’en espérais. On ne peut pas appeler cela de l’amour. En société, j’imaginais les femmes qui m’entouraient déshabillées et offertes, et très vite, dans un état presque halluciné, je leur prêtais des postures ou des situations que je n’ose décrire, même dans mon carnet… Ma cruauté, dans ces instants, me préparait à l’idée qu’un jour je n’aurais plus vraiment de limite et que mon ‘vice’ m’avalerait entièrement. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 56-57) ; « Des scènes de groupe où entre elles les femmes faisaient des choses que notre morale réprouve. La nuit je m’imagine ayant tout sous les yeux et dans les mains, organisant rien que pour mon plaisir les plus extravagantes situations, et je me découvre capable même des pires cruautés. » (idem, p. 76) ; « Mme Audieu […]. Cette folle perverse rêve depuis des années d’être tuée, elle est à la recherche d’un assassin, voilà : elle l’a trouvé : c’est moi. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 110) ; « Je n’aime pas ce mélange de rêve et de réalité, j’ai peur d’être encore amené à tuer comme dans mes précédents rêves. […] Je sais que même si je ne suis pas un criminel, mon emploi du temps de ces quatre derniers jours m’est complètement sorti de la tête, n’aurais-je pas pendant cette période tué pour de bon ? Est-ce que Marielle ne courra pas un danger restant seule avec moi ? Non, voyons, je suis la personne la plus pacifique du monde. Les gens violents dans leurs rêves sont dans la réalité incapables de tuer une mouche. » (idem, p. 134) ; « J’ai bien fait de le tuer dans mes rêves. » (idem, p. 136) ; « Cody dit ‘Je m’a suis fait voler. Nourdine il a tout volé, l’argent et la caméra de New York University que j’avais empruntée. Oh my god, on habitait ensemble, et cette matin, je m’est levé et tout avait disparu dans l’appartement. ’ Je l’accompagne pour porter plainte. Je lui dis ‘Ça te plaît, hein, que ce mec t’ait volé ? C’est la preuve que tu avais raison d’avoir peur. Maintenant ça te fait jouir d’avoir été une femme violée et volée, c’est comme si ton rêve magique d’être une femme avait été poussé au maximum. ’ Cody, pris en faute, me regarde de travers. » (Mike, le narrateur homosexuel citant son pote gay très efféminé nord-américain Cody, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 111)

Ce n’est pas un hasard si certains créateurs homosexuels s’intéressent au passage incontrôlé du fantasme à la réalité fantasmée (par définition une réalité violée et violente) : cf. le film « Elephant » (2003) de Gus Van Sant, le film « Matador » (1985) de Pedro Almodóvar, le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) de Manuel Puig, etc.). Par exemple, dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, la mère de Micke tire au revolver sur son mari dans la salle de cinéma en réactualisant un western de John Wayne. Dans le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, le cinéma a le pouvoir de statufier et de tuer le directeur de thèse d’Angela, le professeur Figueroa. Dans sa pièce La Voix humaine (1959), Jean Cocteau veut montrer que les media (le téléphone ici) peuvent agir et tuer. Dans le film « The Talented Mister Ripley » (« Le Talentueux M. Ripley », 1999) d’Anthony Minghella, Tom, le héros homosexuel, revoit à l’opéra le meurtre qu’il a réellement perpétré sur son amant Dick quelques jours auparavant.

Oui : fuir le Réel, même si cela paraît touchant de fantaisie et aérien dans l’instant, se révèle très violent et déshumanisant pour le protagoniste homosexuel.

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) « La fiction, c’est comme la Réalité, voire plus fort qu’Elle ! » :

Selon beaucoup d’individus homosexuels, y compris ceux qui semblent avoir de l’humour et la tête sur les épaules en temps normal, Réalité et fiction (ou bien, ce qui revient au même, Amour et fantasme) sont intimement mêlées, équivalentes : « Je voulais vivre ma vie comme dans un film de Godard. » (Gaétane, un homme transsexuel M to F, dans le documentaire « Nous n’irons plus au bois » (2007) de Josée Dayan) ; « Ma mère affichait un mépris total pour les films muets que nous allions voir. Elle me disait qu’il n’avait aucun rapport avec la réalité, et que je ne devais pas les prendre au sérieux. Elle avait tort parce que tous les Anglais qui reviennent des États-Unis disent la même chose : ‘Là-bas, c’est comme au cinéma. ’ Et c’est vrai. » (Quentin Crisp dans le documentaire « The Celluloïd Closet » (1995) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman) ; « Je persiste et signe. Ce qui ne se trouve pas dans les media n’existe pas. » (cf. l’article « Orgullo De Informar » de Fernando Olmeda, dans l’essai Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, p. 148) ; « Le monde du film est bien plus vrai que la vraie vie. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 67) ; « J’allais au cinéma, évidemment, à peu près tous les soirs. Elle ne m’accompagnait pas ; les films pour elle ce n’était pas la vérité. J’avais beau lui raconter, tenter de l’intéresser, elle n’en démordait pas, un mensonge même artistique restait un mensonge. » (Frédéric Mitterrand en parlant de son amie Simone, idem, p. 106) ; etc.

Pire encore qu’une équivalence entre Réalité et fiction, ils défendent que le mythe et l’intention prévalent sur la réalité concrète : « J’ai vu. Le rêve était plus fort que la vie réelle. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 10) ; « La notion de Réalité est associée à quelque chose de totalement construit, artificiel, qui permet de marquer des points et d’arriver à ses fins. » (Thomas Meinecke, homosexuel, interviewé dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; etc. Le romancier britannique Oscar Wilde, par exemple, est persuadé que rien n’est plus vrai que l’imaginaire : « Les seules personnes vraies sont celles qui n’ont jamais existé… » (Oscar Wilde cité dans la Correspondance 1945-1970 de Yukio Mishima, p. 17) Dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, Bertrand Bonello est obsédé par le monde de la peinture : « Pourquoi cette attirance pour les musées ? Il ne l’a jamais su. » (la voix-off de la mère de Bertrand, parlant de son fils) Il rêve de fuir sa réalité pour pénétrer dans les toiles : « C’était comme une maison de poupées. Un théâtre de marionnettes. On passait des heures devant les agneaux à deux têtes. Il était bouleversé. Il voulait vivre là. À côté. Et moi j’étais là, sans savoir quoi faire. » (la voix-off de la mère de Bertrand)

One-man-show Chroniques d’un homo ordinaire de Yann Galodé

Souvent, les personnes homosexuelles expérimentent une troublante correspondance entre leur propre vécu et ce qu’elles ont observé auparavant sur une toile, un livre, une chanson ou un film. J’ai suffisamment vu les comportements des dance floor et des salons « chics » LGBT, assez entendu mes propres amis dire leurs fantasmes de reproduire leurs films, leurs romans, leurs toiles, leurs photos ou leurs chansons préférés, pour savoir de quoi je parle ! (sans m’exclure moi-même du tableau…) Souvent, nous prenons nos désirs pour des réalités, transformons nos amants et notre vie en œuvres d’art, ou à l’inverse nos œuvres d’art en êtres animés. La frontière entre le monde réel et celui des fantasmes n’est généralement pas identifiée. C’est pourquoi, en nous côtoyant, vous avez largement le loisir d’assister, en tant que spectateurs, à l’envolée lyrique de notre imaginaire, où s’enchevêtrent la fiction et le Réel, dans un brouillage « conceptuel » (parfois vintage, psychédélique névrosé, façon Christophe Honoré ou Marco Berger) ou bien comme dans un vidéo-clip en 3D. Nos lieux de vie (la chambre, le salon, l’appartement, etc.) ressemblent souvent à une galerie d’art ou à un panthéon de stars de cinéma et de la chanson : bref, ce sont des microcosmes de notre idolâtrie et de notre fanatisme voué au dieu Irréalité. « Leur imagination est charmée à la vue de beaux jeunes gens, à la vue de statues ou de peintures dont ils aiment à entourer leur chambre. » (J. L. Casper, parlant « des homos », dans son Traité pratique de médecine légale, 1852) ; « Je pénétrai sans bruit dans la chambre décorée de meubles chinois en laque de Coromandel, partout des petits personnages, des fleurs, des oiseaux qui me faisaient rêver de l’Orient. » (Denis Daniel, Mon Théâtre à corps perdu (2006), p. 41) ; « Ma tante, moderne et indépendante, habitat un studio au-dessus de son salon : un grand lit par terre, des photos d’artistes collées au mur, Henri Garat et Mireille Balin, Jean Gabin, Michèle Morgan, Arletty, tout y était un peu bohème. » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 19)

Vidéo-clip de la chanson « Redonne-moi » de Mylène Farmer

Par exemple, François Reichenbach est élevé dans une riche famille de collectionneurs de tableaux. Quant à Yukio Mishima, il comparait la chambre de sa grand-mère à un sanctuaire « plein de kimonos colorés et d’obis garnis de roses afin de se travestir en une magicienne qu’il avait admirée sur une scène de théâtre. » (Yukio Mishima, Confession d’un masque (1971), cité dans sa Correspondance 1945-1970 (1997) de Yukio Mishima, p. 14) Dans le documentaire « Des filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger, Oriane, femme lesbienne de 21 ans, décrit humoristiquement sa chambre tapissée de photos de belles actrices et chanteuses comme son « Mur des Lamentations » à elle.

Certaines personnes homosexuelles disent vivre une « vraie » cinéscénie : « Le cinéma comme la littérature comme adolescence, c’est s’enfermer dans sa chambre, et ne pas douter que son lit est l’exacte réplique du monde, un territoire crâne et teigneux de désirs. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 32) Par exemple, Francis Bacon se dit fasciné par les successions de photos sérigraphiques en noir et blanc d’Eadweard Muybridge (cf. le documentaire « Francis Bacon » (1985) de David Hinton).

La technique de la biopic, c’est-à-dire de la biographie romancée qui reprend la vie d’un personnage célèbre homosexuel pour lui faire porter des messages et des fantasmes contemporains que ce dernier aurait lui-même de son vivant démentit, fait recette en ce moment : cf. la biopic « Truman Capote » (2006) de Bennett Miller, le film « Howl » (2010) de Rob Epstein, le film « Harvey Milk » (2005) de Gus Van Sant, « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, le film « Imitation Game » (2014) de Morten Tyldum, le film « Life » (2015) d’Anton Corbijn, etc. S’enchevêtrent des images d’archives et des dessins animés de manière totalement sauvage et décousue. C’est la « minute difficile » décrite par Jean Cocteau, pendant laquelle les réalisateurs gays friendly, qui s’imaginent rendre hommage historiquement, distordent complètement la réalité et multiplient les anachronismes. Effrayant de contradictions.

Elles emploient parfois la métaphore du crâne en cristal saturé d’images-cinéma, du cœur-caméra projetant sur le Réel une version ralentie ou accélérée de Celui-ci (genre les ralentis « Nouveau Roman ») pour, dans l’idée, « aller plus lentement que dans la vie » (comme l’explique pertinemment Philippe Muray dans son essai Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 52), et surtout pour traduire la fantaisie qui les transporte(-rait). Par exemple, aux yeux de réalisateurs comme Pier Paolo Pasolini, François Ozon, Olivier Ducastel, Jacques Martineau, ou encore Jean Cocteau, l’objectif de la caméra ne renvoie plus à un simple objet, mais à une conscience qui voit le monde tel qu’il est. Ils l’ont dit explicitement !

Le ralenti et l’image-mouvement (Deleuze parlerait d’« image-pulsion ») ont tendance à rajouter du pathos esthétisant ou bien à suggérer une lascivité érotique (… et généralement, c’est bien lent et bien chiant à regarder !) : cf. le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, le film « J’aimerais j’aimerais » (2005) de Jann Halexander, le film « Todo Sobre Mi Madre » (1999) de Pedro Almodóvar, la série Super Jaimie (1976) de Kenneth Johnson, le vidéo-clip de la chanson « Kelly Watch The Stars » du groupe Air, le film « Les Amours imaginaires » (2010) de Xavier Dolan, le vidéo-clip de la chanson « Stranger In Moscow » de Michael Jackson, la chanson « Ouverture » d’Étienne Daho, le documentaire « Desire Of The Everlasting Hills » (2014) de Paul Check (« tourné comme si les choses se déroulaient au ralenti »), etc. Les réalisateurs homosexuels actuels adorent matérialiser leurs fantasmes érotiques et esthétiques par le biais du ralenti cinématographique : ce dernier est employé de manière tellement prétentieuse et grossière que, du coup, il donne aussi matière idéale au détournement autoparodique (non moins prétentieux !) visant à montrer que leur naïveté de l’attachement aux images télévisuelles n’est pas complète (je pense notamment aux ralentis surjoués de la pièce musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphane Druet, du one-man-show Les Histoires d’amour finissent mal (2009) de Jérôme Loïc, le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet, la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès, etc.) : « Au moment où elle [Sheela] grimpait dans son car, elle se retourna pour me lancer un grand sourire. On aurait cru un mannequin dans une pub de shampoing. Les femmes s’éloignaient dans le lointain puis virevoltaient pour montrer leur visage au public. J’avais l’impression qu’il y avait du glamour dans ma vie. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 166-167) ; « J’aime Sébastien à la folie. Le parking de la mairie d’Évreux est facile à trouver, je me gare. Et j’attends. […] J’aperçois la Cooper de mon homme. Il se gare. Je descends à sa rencontre. C’est un film qui se déroule maintenant devant moi. […] Je marche vers lui. Au ralenti. Tout se passe comme si mon corps anticipait ce qui allait arriver. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), pp. 234-235)

Le ralenti se traduira généralement sur les photographies par l’usage du flou, dans les romans par l’usage de l’homophonie, et dans les pièces de théâtre ou les chansons par des silences singés et des soupirs « à la Philippe Besson » : cf. l’album de photographies Le Chemin des chats (1949) de Claude Cahun (avec ses « images-mouvement »), le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz (avec la caméra tremblante), les photographies « conceptuelles » de Mike Nietomertz, l’écriture homophonique d’un Abdellah Taïa, la nonchalance scénarisée de Steven Cohen ou de François Zabaleta (puante de narcissisme mou et trash), etc. Par exemple, dans son autobiographie Impotens Deus (2006), Michel Bellin dit son attrait pour la sensualité du « ralenti cinématographique » (p. 63).

La plupart des sujets homosexuels aiment d’habitude prendre la posture du bobo évoluant dans une toile ou un film de la Nouvelle Vague (cf. Je vous renvoie au code « Bobo », de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Ils « philosophent » (inconsciemment, ils dépriment, en fait), attablé à la terrasse d’un café pour observer les passants avec une émotion pseudo « contenue, sobre et grisante ». Et comme ils n’ont surtout rien à dire d’intéressant et qu’ils (s’)ennuient, alors ils se masturbent discrètement par une dégoulinade verbale/picturale narcissique qui « fait joli »… et bien sûr, toujours dans un ralenti très étudié, une nonchalance hédoniste : « Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur eux, qui ils sont… où ils vont… Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d’histoires que je m’invente. » (cf. un « post » lu sur le mur d’un contact Facebook, le jeudi 30 août 2012) Les biographies mélancoliques des stars commentées par Frédéric Mitterrand, les films-clips de Gaël Morel, les romans cartes-postales de Philippe Besson, les films musicaux lentissimes de Xavier Dolan, de Gus Van Sant ou d’Andrew Haigh, la sophistication des films-ballade de Jann Halexander, en fournissent de magnifiques exemples.