Chiens

NOTICE EXPLICATIVE

Les homophobes qui nous comparent à des chiens, c’est les autres ! C’est pas nous !

Il est monnaie courante de voir dans les fictions traitant d’homosexualité les personnages homos se comparer à des chiens, s’aboyer dessus au moment du coït quand ils sont en couple, pratiquer le « dogtraining » ou le « pet sex »… alors que pourtant l’association entre homosexualité et zoophilie fera hurler ces mêmes créateurs de leurs propres clichés, et que les membres de la communauté LGBT s’offusqueraient bien que la comparaison canine puisse être révélatrice d’une quelconque vérité violente de leur désir homo prétendument « normal ». C’est tellement plus facile d’inculper les « méchants non-homosexuels homophobes » dans toute cette histoire plutôt que de se regarder soi-même ! Le code des « chiens », omniprésent dans la fantasmagorie homosexuelle, prouve à lui seul que l’homophobie n’est pas, comme on se plaît à nous le faire croire, « non-homosexuelle », mais qu’elle est homosexuelle.

N.B.1 : Exceptionnellement, ce code sera illustré à la fin par des extraits vidéo. Je me suis dit que je devais le faire, sinon, on ne me croirait jamais ! Et encore… j’ai dû faire une sélection car j’aurais eu une dizaine de films à vous montrer!

N.B.2 : Je vous renvoie également aux codes « Cannibalisme », « Animaux empaillés », « Scatologie », « Homosexualité noire et glorieuse », « Adeptes des pratiques SM », et « Coït homosexuel = viol », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

L’association de l’homosexualité à la zoo-sexualité révolte un grand nombre de personnes homosexuelles. Pourtant, certaines la font, soit « scientifiquement » pour justifier que l’homosexualité est naturelle, soit artistiquement et par « jeu » : les personnages homos à quatre pattes, tenus en laisse, se définissant comme des chiens, ou bien aboyant sur nos écrans, ne manquent pas dans les œuvres homo-érotiques. Passant maîtres dans l’art des bestiaires et la description d’aventures zoophiles, il semble que beaucoup d’individus homosexuels donnent des bâtons pour se faire battre. Le motif du chien, revenant fréquemment dans la fantasmagorie homo-érotique, n’est malheureusement pas toujours qu’une image. Par exemple, dans la pratique sexuelle de la sodomie et dans le discours, certains baptisent eux-mêmes la posture du sexe anal la plus communément employée lors du coït gay de « position du chien » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), p. 92). Et dans la vie, les personnes homosexuelles se comportent parfois comme des bêtes, même si elles trouvent l’analogie homosexualité-bestialité peu avouable ou scandaleuse. « J’ai rayé tout le passage sur la ressemblance de T. avec un chien, car il me semblait trop grossier, et pourtant : j’évoquais sa bisexualité, qui est un fait presque animal ; le fait que dans la baise la bestialité est un des fantasmes qu’il imprime (le fantasme de la rapidité du plaisir) ; son attachement sentimental, mais son infidélité constante (se retourner sur le dernier corps passé) ; tout son tempérament enfin : son goût de la promenade, du furetage, de la drague ; sa bonne humeur – il remuerait presque la queue – alternée avec des mouvements de mélancolie boudeuse ; son grand amour des chiens, qu’il aborde presque comme des frères, partout, dans la rue ; sa satisfaction à retourner les poubelles. Il aura fallu mettre beaucoup de ‘presque’ dans ce passage pour atténuer la grossièreté de la comparaison, mais elle n’est pas si fausse. » (Hervé Guibert, Le Mausolée des amants (1976-1991), p. 41)

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

Le personnage homosexuel croise un chien ou s’y identifie :

On retrouve le chien dans énormément de productions traitant d’homosexualité: cf. le vidéo-clip de la chanson « Foolin’ » de Devendra Banhart, le film « Monster In The Closet » (1986) de Bob Dahlin, la chanson « Josy » de Nicolas Bacchus, le film « Oh My Dog ! » (2007) de Lydie Jean-Dit-Panel, la pièce Eva Perón (1969) de Copi, la chanson « Ouvre le chien » David Bowie, le film « Hush ! » (2001) de Ryosuke Hashiguchi (avec la boutique de toilettage pour chiens), le film « Lie Down With Dogs » (1995) de Wally White, la pièce Grand peur et misère du IIIe Reich (2008) de Bertold Brecht (avec les comédiens qui aboient sur scène), la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau (avec « Sacha », le basset), le film « Bêtes de scène » (2000) de Christopher Guest, le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, le film « Hayseed » (1997) d’Andrew Hayes et Josh Levy, le chien homosexuel du roman Mon chien stupide (2002) de John Fante (avec l’histoire d’un chien homo), le film « El Cumpleaños Del Perro » (1974) de Jaime Humberto Hermosillo, le film « Un après-midi de chien » (1975) de Sidney Lumet, le tableau Goliath (2005) de Thierry Brunello, la pièce Amor, Amor, En Buenos Aires (2011) de Stéphan Druet (avec Roberto, le trans M to F, comparé à un chien), la pièce Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé, la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès, la pièce Combat de nègre et de chiens (1979) de Bernard-Marie Koltès (avec Cal et Toubab), le film « Colloque de chiens » (1977) de Raoul Ruiz, le tableau Qui du maître ou du chien… ? (2003) de Xavier Gicquel, le roman Les chiens (1982) d’Hervé Guibert, la chanson « Mélancolie toujours » de Jann Halexander, la pièce Le Frigo (1983) de Copi (avec Médora, la chienne), le film « Mon Führer : La vraie histoire d’Adolf Hitler » (2007) de Dani Levy, le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, la pièce D’habitude j’me marie pas ! (2008) de Stéphane Hénon et Philippe Hodora, la nouvelle « La Baraka » (1983) de Copi (Puce, le tenancier du bar homo, avec son faux doberman), le film « Émilienne » (1975) de Guy Casaril, le film « Biloxi Blues » (1987) de Mike Nichols, le film « Curse Of The Queerwolf » (1988) de Mark Pirro, le film « Didier » (1996) d’Alain Chabat, le film « Temps de chien » (1995) de Jean Marboeuf, la B.D. de Logan dans Triangul’Ère 2 (2000) de Christophe Gendron (pp. 310-315), la pièce Les Précieux ridicules (2008) de Damien Poinsard et Guido Reyna (avec la scène de dogtraining), la B.D. Frances (2008) de Joanna Hellgren, le roman Dix petits phoques (2003) de Jean-Paul Tapie, le roman Qui va promener le chien ? (1999) de Stephen McCauley, le roman Le Garçon sur la colline (1980) de Claude Brami (l’histoire d’amour homo commence d’ailleurs avec un accident de voiture impliquant le chien d’un des deux amants : « Ce qui arrivait était bien de la faute de la chienne… », p. 51), le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall (c’est un chien qui permet la rencontre amoureuse lesbienne entre Angela Crossby et Stephen Gordon), la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez (dans laquelle l’amant est comparé à un labrador), le one-man-show Comment j’ai mangé du chien (2012) d’Evgueni Grichkovets, le film « Les Chiennes savantes » (1996) de Virginie Despentes, le film « Diese Nacht » (« Nuit de chien », 2008) d’Elfi Mikesch, le film « Perro Amarillo » (2005) de Javier Van de Couter, le film « The Wild Dogs » (2002) de Thom Fitzgerald, la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer, le roman La Cité des rats (1979) de Copi (avec les ébats « homosexuels » du caniche et du fox-terrier), la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel (avec les chiennes), la chanson « Les Chiens perdus » du Beau Claude, le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic (avec les combats illégaux de chiens), la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust (avec le chien géant ou encore le chien en bois à roulettes), le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder (où Joe parie sur des chiens), la chanson « Garçon facile » de Bijou, etc.

Certains personnages se retrouvent à quatre pattes, sont tenus en laisse, et imitent des chiens : cf. le film « Le Rôti de satan » (1976) de Rainer Werner Fassbinder, le film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 journées de Sodome », 1975) de Pier Paolo Pasolini (ces personnes animalisées doivent même manger leurs excréments), le film « O Fantasma » (2000) de João Pedro Rodrigues, la comédie musicale La Périchole : la chanteuse et le dictateur (2007) de Jérôme Savary (avec la meute SM tenue en laisse et qui rapplique sur la scène de l’Opéra Comique de Paris), la pièce Les Quatre jumelles (1973) de Copi, etc.

Par exemple, dans le film « Consentement » (2012) de Cyril Legann, Mr Chateigner, un client d’un hôtel luxueux, fait ramasser à son jeune garçon d’hôtel des billets de banque jetés à terre avec la bouche, comme pour un chien. Dans le one-woman-show Betty Speaks (2009) de Louise de Ville, Sarah la lesbienne confectionne un cocktail nommé la « Chienne rouge ». Dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Lucien, le nouvel amant de Bertrand, adore les chiens. Dans la pièce Des Lear (2009) de Vincent Nadal, le comédien sur scène ouvre une boîte de conserve de Pedigree Pal pour son dîner. Dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, le Maître de Cérémonie homosexuel, Aldebert, aboie sur son compagnon : « Wouf ! wouf ! le chien de garde ! » Et plus tard, c’est un autre des personnages, Burger, qui se mettra à aboyer sur scène. Dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, Esti, l’héroïne lesbienne, tombe sous le charme d’une jeune prof d’histoire, mademoiselle Schnitzler, qui lui montre sur une carte du ciel Sirius « le Grand Chien » (p. 82). Dans le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, Jenny, le transsexuel, se met à aboyer en émettant un grand « wouaf ! ». Dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Benjamin fait « wouaf » pour obéir ironiquement à son amant Pierre. Dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, Lukacz joue à cache-cache avec Adam pour le draguer : ils imitent des cris de chiens et de singes pour se retrouver au beau milieu d’un champ de maïs, et instaurent ainsi leur premier véritable dialogue « amoureux ». Dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat, Catherine, l’héroïne lesbienne, veut être adoptée par le couple Fanny/Jean-Pierre comme un chien ; elle hurle à la mort ; Jean-Pierre lui répond : « On n’est pas à la SPA ici. » Dans la biopic « Life » (2015) d’Anton Corbijn, James Dean compare son compagne-photographe Dennis Stock à un chien : « Il me suivait comme un chien perdu. » Dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio, Nina, l’héroïne lesbienne, est dévalorisée autant par ses parents que par sa maîtresse Lola qui conforme un couple régulier et machiavélique avec Vera. Par exemple, elle raconte que sa mère a donné le prénom « Nina » à sa nouvelle chienne : « Une mère qui donne le prénom de sa fille à sa chienne ! » Et plus tard, face à sa plainte de femme malaimée, Vera compare Nina à un toutou : « C’est vrai, tu as un côté chien battu qui est agaçant. » Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, Ziki et Kena, les deux héroïnes lesbiennes et amantes (dont les pères respectifs font campagne en politique), sont surprises en flagrant délit de bisou dans leur camionnette par Mama Atim, la commère de leur lotissement kényan, qui lance l’alerte d’une drôle de manière : « Les filles des politiciens, collées comme des chiens !! » Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, Virginia Woolf écrit en 1929 une autobiographie, Orlando, où elle dit que les deux choses essentielles bien supérieures à l’Amour sont « les chiens et la Nature ». Dans le one-man-show Thomas joue ses perruques (2023) de Thomas Poitevin, le frère beauf friendly (donc finalement homophobe) fait un discours en l’honneur du « mariage » de son frère gay Valentin qui officialise son union avec Nicolas. Il file la métaphore canine les concernant.

Il arrive que les homosexuels eux-mêmes se définissent comme des chiens ou des passionnés de ceux-ci : « Je t’ai aimé comme une chienne en chaleur. » (Mémé Huguette dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Allez, à poil ! ou j’encule le chien. » (le narrateur homosexuel lors d’une soirée déguisée gay très arrosée, dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair) ; « Moi, grosse chienne passive, t’attends à quatre pattes derrière la porte. » (le narrateur imitant une petite annonce qu’il aurait lue en vrai, idem) ; « Je suis un chien abandonné, un bâtard. » (Anne Cadilhac dans son concert Tirez sur la pianiste (2011), aux Feux de la Rampe à Paris) ; « Quand les chiens se dévorent entre eux, vérifie toujours que la pire chienne assise à la table, c’est toi. » (Doris, l’héroïne lesbienne de la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton) ; « Dominique aimait bien imiter le chien. » (Tristan Garcia, La Meilleure part des hommes (2008), p. 162) ; « Rien qu’une vie de chien dans les caves et les souterrains, glory hole, glory hole. » (cf. la chanson « Glory Hole » de Benjamin Biolay) ; « Et si nous étions des chiens, une famille de chiens. […] Non, nous ne sommes même pas des chiens. » (Paul, le héros homo du film « Grande école » (2003) de Robert Salis) ; « Me voilà plus sale qu’un chien de malheur ! » (Yanowski pendant son concert Le Cirque des mirages, 2009) ; « ‘Chien jaune’ : Quel joli terme ! » (une réplique du film « Nuits d’ivresse printanière » (2009) de Lou Ye) ; « J’en ai la gueule de chien. » (cf. la chanson « À table » de Jann Halexander) ; « J’ai appris le caniveau. N’y ai jamais vu que des chiens en laisse. Peut-être bien que moi aussi je suis en laisse, tenu serré au cou par une invisible corde. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 94) ; « Je dis que les chiens se marient avec qui leur ressemblent. Que j’aimerais être un chien. » (Doña Rosita dans la pièce La Tragi-comédie de Don Cristóbal et Doña Rosita (1935) de Federico García Lorca) ; « Nous autres, les coiffeurs, avons plus de flair que les chiens de chasse. » (un coiffeur de la même pièce de Lorca) ; « Deux ans chez les pédés, c’est comme les vies chez les chiens. Faut multiplier par 7. » (Jonathan, le héros homosexuel parlant de l’infidélité conjugale, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Ensuite il est entré une petite fille de six ans environ avec mon chien empaillé dans les bras et elle me l’a donné. » (le narrateur homosexuel dans le roman L’Uruguayen (1972) de Copi, pp. 31-32) ; « Je me souviens de t’avoir regardé avec des yeux de labrador. » (Denis s’adressant à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Tu pourrais arrêter de me suivre comme un toutou ? » (Mark, le chef de l’association LGBT londonienne, s’adressant à Mike, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; « Je suis comme une chienne avec lui. » (Fabien à propos de son attitude avec son amant Herbert, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « Tu aimes les p’tits chiens ? Moi aussi, j’les adore. » (Fabien s’adressant à Michel, idem) ; « J’aime bien les coups de langue et les caresses. » (Michel, idem) ; « On peut fonder une famille. Avec les enfants. Le petit chien. La belle-mère. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « Son pouète pouète. Parfois je le lance, et je vais le chercher moi-même. » (Isabelle, l’héroïne lesbienne en parlant du chien, dans la pièce Elles s’aiment depuis 20 ans de Pierre Palmade et Michèle Laroque) ; « À l’époque, je pensais que j’étais horrible. Ils me traitaient comme un chien galeux. » (Jean-Marie, homosexuel parlant de ses camarades scolaires, dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré) ; « Caresses de chien donnent des puces. » (Mathieu s’adressant à son ex, Jacques, idem) ; « Je ne suis pas un chien de talus non plus. » (Arthur, homosexuel, s’adressant à Nadine, idem) ; « Je ne suis pas une chienne en chaleur, moi. » (Inès, la lesbienne, dans la pièce Huis-clos (1944) de Jean-Paul Sartre) ; etc.

Par exemple, dans le film « Bêtes de scène » (2000) de Christopher Guest, le magazine American Bitch adopte comme slogan d’accroche : « Pour les lesbiennes et leurs chiennes ! ». Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel, porte un collier clouté de chien. Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., le bulldog est d’ailleurs défini par Jonathan comme le « chien de gouine » par excellence. Dans la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau, Léonore, l’héroïne lesbienne, doit réciter un rôle pour un casting, avec une réplique particulièrement difficile à prononcer : « Sachez chasser le chien que je suis. » Dans le film « El Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, la figure du chien occupe tout le tableau : dès le début, les deux héroïnes lesbiennes sont associées aux chiens ; ensuite, Lala est opérée à l’hôpital exactement en même temps que son chien Seraphín ; enfin, à un autre moment du film, le personnage de la bisexuelle, Ailín, est clairement comparé à un chien. Dans la pièce Les z’héros de Branville (2009) de Jean-Christophe Moncys, Bertrand de la Morne est associé à une chienne nommée Falbala ; et quand le Colonel Crevard change de sexe et devient une femme, il se met soudainement à quatre pattes sur scène. Dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton, Santiago est comparé à un chien par Sidney. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Michael décrit Tex qu’il a surpris au sauna comme un « chien empoisonné » (ils finissent par coucher ensemble). Dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015), Jefferey Jordan entraîne sa maman dans le milieu homo : « Ma mère a voulu que je l’emmène en boîte gay. Elle voulait découvrir mon univers. Elle n’a pas été déçue du voyage. » C’est visiblement scabreux : « Comme les chiens à l’entrée, on s’démerde ! » Dans le film « Jongens » (« Boys », 2013) de Mischa Kamp, Sieger et son amant Marc jouent à aboyer comme des chiens pour effrayer les vaches. Dans l’épisode 4 de la saison 3 de la série Black Mirror (« San Junipero »), l’héroïne lesbienne, Yorkie, dit qu’elle porte le nom d’une race de chien.

Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, le chien prend une place considérable : dès le début, Yoann, le héros homosexuel, pleure la « mort » de son aspirateur Tornado » qu’il traite comme son « petit bébé » et son toutou. Ensuite, il dit à différentes reprises qu’il « renifle » son amant Julien. Enfin, Julien, l’amant de Yoann, lui ordonne, comme à un chien « Assis ! ». Solange, le belle-mère de Julien, finit par ironiser sur le compte de Yoann : « Tu te retrouves tout seul, Julien. Même ton caniche t’abandonnes. »

Le chien est l’animal par excellence de la bourgeoise, personnage très important dans la cristallisation identitaire homosexuelle (cf. je vous renvoie au code « Bourgeoise » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : cf. la chanson « Le Chien dans la vitrine » de Line Renaud, la chanson « Frozen » de Madonna, la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy (avec Line la bourgeoise-travesti M to F qui se définit elle-même comme « un vrai toutou »), le film « La Blonde contre-attaque » (2003) de Charles Herman-Wurmsfeld, le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard (avec le coiffeur homosexuel et son Yorkshire « Joséphine »), le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier (avec Jean-Paul, le pédé bourgeois avec son petit chien baptisé « Cocteau »), etc. « Pour le chien, j’ai revendu ses vêtements et fait un cerf-volant avec sa peau. » (la mamie de Tom, le héros homosexuel, dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen) Il peut également symboliser l’animal de l’Homme sans désir, qui vit seul, en vieux garçon. Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, par exemple, Hugo, le héros homosexuel, possède un énorme chien en peluche dans sa chambre. Et la toute dernière réplique de ce spectacle mythique, c’est lui qui la donne, pour décrire sa solitude abyssale : « Je vais me retrouver bien seul maintenant. J’vais peut-être me prendre un chien… »

À plusieurs reprises dans les films représentant l’amour homo, les couples homos se baladent avec deux toutous qu’ils tiennent en laisse comme une symbole métonymique spéculaire d’eux-mêmes : on le voit par exemple dans le film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa, ou bien quand le couple homo Jim/George promènent leurs deux chiens identiques dans le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford. Ils copient exactement la vie qu’ils associent pourtant à un couple « plan-plan » : cf. le documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre, la chanson « Vie de couple avec un chien » de Jann Halexander », etc. « Je veux un mari, 2 enfants, une maison et un chien. Pas être une salope comme les autres. » (Paul, le héros homo parlant de ses amis homos en couple, dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « On devrait prendre un chien. Tu aimes les chiens. » (Sven à son copain Göran dans le film « Les Joies de la famille » (2009) d’Ella Lemhagen) ; « Leur effectif se montait maintenant à trois. Il y avait Stephen et Mary… il y avait aussi David [c’est le nom du chien]. » (le couple lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 435) ; « Tu sais quoi ? Je vais t’acheter un chien. » (Frédérique face à son amante Heïdi qui voudrait un enfant, dans le one-woman-show Paris j’adore ! (2010) de Charlotte des Georges) ; « Ils aiment beaucoup aussi un jeu très singulier qui consiste à courir à toute allure dans la ligne de démarcation entre la mer et le sable. […] parfois deux ensemble (les chiens), parfois seuls. […] C’est là où vous me direz : laisser tomber les chiens, asseyez-vous sur une dune, allumez une cigarette en faisant paravent contre le vent avec vos mains en cornet et pensez à quelque chose d’autre. Je vous soupçonne d’avoir eu un chien dans votre jeunesse, ça c’est une idée typique d’un maître de chien, Maître. Conard. » (la voix narrative du roman L’Uruguayen (1972) de Copi, p. 13, où les chiens occupent une place prédominante) Comme autre exemple de couples gay « installés », nous trouvons Bob et Lee, le couple homo qui arrive dans le quartier pavillonnaire de Wysteria Lane dans la série Desperate Housewives (saison 4), a un chien qui s’appelle Raphaël (encore un nom de chien humain…). Et leur maladroite voisine, Mrs Delfino, kidnappe l’animal qui s’est sauvé pour essayer de gagner la sympathie de leurs nouveaux voisins si elle le leur retrouve… elle le met dans son garage à elle, fait semblant de le chercher partout, mais son mari rentre du travail, ouvre le portail du garage, d’où le toutou sort tout englué de peinture jaune pour avoir pataugé dans les pots achetés en avance pour peindre la chambre du futur bébé des Delfino. Et le chien se précipite vers ses deux maîtres, en mettant ses papattes sur le costume ultra cher de Bob (le plus masculin des deux), que les voisins devront rembourser… Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., pour tuer l’ennui, Jonathan et Matthieu veulent avoir un chien. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas et François envisagent toujours la filiation sous l’angle canin : « On aura p’têt notre petit chien… Et p’têt, qui sait, notre fils. » (Thomas) Ils se lancent dans un voyage en pleine forêt tropicale thaïlandaise pour aller chercher Tchang, un bébé de trois ans qu’ils veulent adopter. Voyant qu’il y a eu quiproquo à propos de l’adoption, ils rebroussent chemin : « C’est pas grave. On adoptera un chien. » (Thomas). Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, les personnages homosexuels sont très proches de leur chien. Adam appelle sa chienne « Madame » (c.f. épisode 8, saison 1). Et Éric, son futur amant, est entouré de ses six chiens et exerce le boulot de « promeneur de chiens »… ce qui fait ironiser Adam qui le rencontre au moment de la promenade canine : « Trop gay. » (c.f. épisode 4, saison 1). Et plus tard, Adam se moque d’Éric en l’associant avec mépris à un chien : « Tu sens pas comme une odeur de merde de chien ? »

Il est assez fréquent que les couples homosexuels cinématographiques, au moment de « faire l’amour », s’approchent animalement, se mettent à aboyer, à grogner comme des chiens, à se mordre : cf. le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky, le film « Le Planeur » (1999) d’Yves Cantraine (d’ailleurs, au début du film, Fabrice reproche à Bruno de le « suivre comme un chien »…), le film « Happy Together » (1997) de Wong Kar-Wai, le film « Freude » (2001) de Jan Krüger, le film « Jeffrey »(1993) de Paul Rudnick, le film « F. est un salaud » (1998) de Marcel Gisler, etc. « À ses façons, je compris que c’était mon derrière qui l’intéressait le plus. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 64) ; « Non c’est vrai, les chiens se reniflent le cul avant de baiser entre eux. Nous, les pédés, on ne se renifle pas forcément le cul avant. » (Simon, un des héros homosexuels du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 7) ; « Putain mais tu crois pas qu’on vaut mieux que ça, franchement, se renifler le cul et baiser comme des chiens dans la rue et se barrer comme si on ne s’était jamais connu, avec l’odeur de l’autre sur la queue, sur le cul, sur la gueule, sur les mains. » (Mike à « H. », op. cit., p. 60) ; « Je la trouve minable à la fin avec cette façon perpétuelle d’accommoder les humeurs de sa meuf avec ses propres désirs, comme si elle était sa chienne. » (Mike, le narrateur homosexuel par rapport à sa meilleure amie lesbienne Polly, soumise à sa copine Claude, op. cit., p. 107) ; « T. fait une aquarelle grandeur nature où il me dessine en position de chien, nu, un air soumis, et se dessine debout devant moi, me tenant par une laisse, un pied posé sur mon dos. Il écrit dessus en caractère gras DES-AMOUR(S) CHIENNE(S). » (Mike, op. cit., p. 126) ; « Comment on fait pour se reconnaître entre homos ? On fait comme les chiens : on se renifle le cul. » (Samuel Laroque dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Prenez votre temps. Reniflez-vous. Faites connaissance. » (le Père 2 s’adressant à son fils Gatal et à l’homme avec qui il veut l’accoupler, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud) ; « Renifle-moi l’aisselle encore une fois. » (Richard s’adressant à son amant Kai, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; etc.

Certains rapports sensuels ou génitaux homosexuels sont dignes d’un documentaire animalier : « Je la renifle en animal. » (la voix narrative à propos de son amante lesbienne, dans le roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 97) ; « Du bout de ta langue, nettoie-moi de partout. » (Ismaël à Erwann dans le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré) ; « T’aimerais ça, hein, que je te baise comme un chien ?… » (Dick, l’homo violé, à Allan, dans la pièce, Penetrator (2009) d’Anthony Neilson) ; « Qu’est-ce qu’on trouve comme clientèle ? J’ai plus rien dans ma gamelle ! » (Mimi dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Il faut voir les jolis garçons timides qui se reniflent comme des chiens. » (cf. la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 93) Dans la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander, Pretorius se retrouve parfois devant des amants bien complaisants dans la soumission : « Il se déshabille et se met à quatre pattes. » Dans sa nouvelle « Les Garçons Danaïdes » (2010), Essobal Lenoir décrit des bacchanales homosexuelles improvisées dans une forêt : « Nous progressions au pas dans une forêt sauvage, silencieuse, menaçante, d’obscurs voyous dont nous ne voyions luire au feu des phares et des rares réverbères que les étranges diadèmes de rangées de dents d’ivoire et d’or en couronnes. » (p. 101) Et quand il y a de la sauvagerie porno pour se rincer l’œil, les chiens ne sont en général pas loin : « Succédant à la troupe humaine, une meute de chiens galopait à notre rencontre. Il était trop tard pour arrêter. » (idem) Dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali, Jean-Luc saute sur Romuald comme un fauve. Dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, Delphine et Carole, nues dans leur lit d’« amour », grognent comme des chiennes en chaleur : Carole surjoue la chienne folle, et Delphine la tempère, en riant : « Tout doux… tout doux… vilaine bête. » Dans le film « Donne-moi la main » (2009) de Pascal-Alex Vincent, les deux jumeaux se tiennent en laisse. Dans la pièce Des Bobards à maman(2011) de Rémi Deval, Fred croit que sa mère est homophobe parce que, quand il était petit, il l’a vue séparer deux chiens, Titus et Tintin, qui se sodomisaient ; Max, l’amant de Fred conclut : « Ça existe, les chiens gays. Oui, mais c’est tabou… » Tu l’as dit, Bouffi… Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Bryan dresse des chiens pour aveugles, et son amant Tom est vétérinaire. D’ailleurs, quand ils racontent leur première rencontre, au cabinet, Bryan laisse entendre que c’est en voyant Tom s’occuper de sa chienne qu’il s’est identifié à l’animal et qu’il est tombé amoureux de Tom : « La manière dont Tom s’est occupé de ma chienne… et de moi… ça m’a touché. » Le soir, Bryan, pour faire comprendre à Tom qu’il a envie de faire l’amour, se met à aboyer : « Ça fait plus d’une semaine. » Puis il feint de hurler à la mort , comme un loup. Tom le compare à un « labrador chocolat » qu’il aime bien.

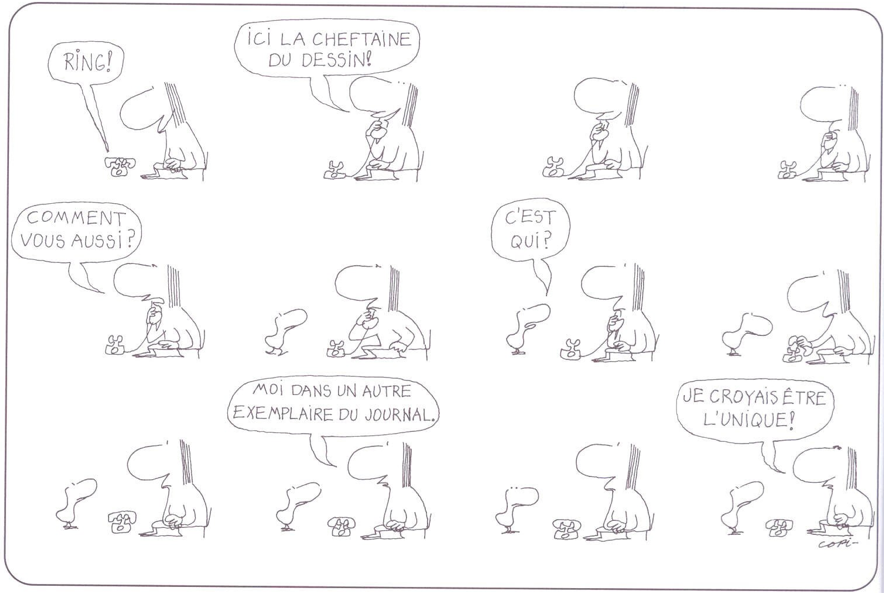

Mais la métaphore filée canine ne s’arrête pas là. Le chien est parfois employé comme symbole phallique : c’est le cas dans le one-woman-show Nana vend la mèche (2009) de Nana, ou lors du concert Live In London (2009) du chanteur George Michael (avec le chien gonflable qui sort de la braguette géante), etc. Le chien, dans la fantasmagorie homosexuelle, représente habituellement le machisme et le violeur homo « actif ». Je pense par exemple au dessin de Copi dans le journal Libération du 5-6 juillet 1979, représentant un chien sodomisant un chat et s’écriant : « J’aime les races inférieures ! » L’homosexualité canine est génératrice de violence. Dans le one-woman-show Paris j’adore ! (2010) de Charlotte des Georges, c’est au moment où la protagoniste se fait coller et mordiller la jambe par un chien surnommé Yahoo qu’elle dit : « Ça, c’est depuis que je mets du Jean-Paul Gaultier. »

Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Jonas, le héros homosexuel de 15 ans, possède un caniche, Frigou, qu’il aime comme un amant : « Allez, viens, mon Frigou. Je t’aime. T’es tout beau. ». Il ne supporte pas que son père le traite mal (« Papa, ne lui parle pas comme ça ! »), mais ce dernier n’est pas de son avis (« Jonas, c’est juste un chien. »). Plus tard, Nathan fait croire à son futur amant Jonas qu’il a été abusé dès la classe de CM1 dans son école catholique de Saint Cyprien par un prêtre, qui l’aurait forcé à lui faire une fellation et qu’il aurait mordu au sexe : « Tu veux la suite ? Eh bien je l’ai mordu. J’étais comme un chien avec son os, tu vois ce que je veux dire ? » Dix-huit ans après, Jonas ne lâche pas ses folies canines, puisqu’il est arrêté par la police pour avoir provoqué une baston dans un club gay The Boys qu’il fréquente habituellement, et surtout « pour avoir mordu le bras » de l’homme éméché qu’il avait dragué sur la piste de danse…

L’amant homosexuel est carrément comparé à un chien de compagnie ! « Si on entendait mes pensées, on pourrait croire que je parle d’un chien de luxe toiletté. » (Cécile à propos de son amante Chloé, dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, pp. 52-53) ; « Chaque fois que Fédora venait, Héloïse se transformerait en femme fatale. […] Avant-hier, Héloïse avait enfilé un chemisier transparent d’une totale indécence, et mis à son cou un authentique collier de chien acheté chez Manufrance. » (Hélène de Monferrand, Journal de Suzanne (1991), p. 334) ; « T’appelles ça une amie ? J’appelle ça un chien. » (un personnage à propos de l’héroïne lesbienne de la pièce Ma double vie (2009) de Stéphane Mitchell) ; « Tu prends ton air de chien battu. » (Sarah s’adressant à son amante Charlène, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Stephen commençait à s’abandonner à des rêveries kaléidoscopiques. […] Des chiens de porcelaine… Il y a, chez Langley, de jolis chiens de porcelaine… Cela fait penser à quelqu’un… oh, oui, à Collins, naturellement. » (l’héroïne lesbienne parlant de sa nourrice tant aimée Collins, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 47) ; « Stephen devait s’abandonner à Mrs. Bingham, s’ébrouant sous les doigts rudes de la nurse comme un chien entre les mains d’un tondeur. » (idem, p. 50) ; « ‘En ce moment, je n’ai que mon chien sur qui me rejeter… c’est chose mélancolique que se promener seule, et j’ai toujours aimé la marche.’ Stephen aurait voulu dire : ‘Mais j’aime aussi marcher, permettez-moi de venir quelquefois avec vous et Tony.’ » (Angela Crossby et Stephen Gordon, Idem, p. 174) Dans le film « Avant la nuit » (2000) de Julián Schnabel, devant son amant du moment, l’écrivain cubain Reinaldo Arenas imite le chien faisant le beau avec la clé de l’appartement dans la bouche. Dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson, Lili est l’amante lesbienne « qui bave comme une chienne ». Dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, le jeune Mathan, homosexuel, dit qu’il est intéressé par « les garçons, pas les chiens… quoique… ». Dans la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1, Hugo et Bart commencent à se tourner autour et vont finir par sortir ensemble… ce qui n’est pas du goût de Sara, la copine de Bart : « Il se comporte comme son petit toutou. » (c.f. l’épisode 262, diffusé le 9 août 2018).

Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan confond son chien (Nicky) avec l’amant homosexuel (Kévin) : « Deux choses me tenaient à cœur : avoir un chien et un ordinateur. Aucun rapport entre ces deux souhaits, si ce n’est que les deux allaient occuper une place importante dans ma vie. » (p. 21) D’ailleurs, il fait une crise de jalousie à son chien qui a un peu trop vite adopté Kévin à son goût : « Hé oh ! C’est bon ! Je t’ai demandé d’être gentil avec lui, pas de l’aimer plus que moi ! » (idem, p. 68) ; « Un après-midi, dans ma chambre, j’étais assis sur la moquette et je caressais Nicky. Kévin vint s’asseoir en face de moi et le caressa aussi. Inévitablement, nos mains se rencontrèrent sur le pelage de mon chien. Kévin me caressa la main en s’excusant. » (idem, p. 94) Bientôt, la jalousie s’étend à sa mère, puisque Bryan réprimande violemment son amant à propos d’elle aussi : « Si ça continue, ma mère va finir par t’aimer plus que moi ! T’as vu comme elle prend ta défense ! Comment tu fais pour séduire tout le monde ? […] Oui, t’as commencé par moi, puis mon chien et maintenant c’est ma mère ! » (idem, p. 158) Et quand on entend Bryan décrit son copain Kévin qu’il « aime tant » juste devant lui, on se demande s’il n’est pas en train de parler à son chien ! Le doute est permis… : « Il est d’une gentillesse ! Il comprend tout, tout de suite. Nous parlons la même langue. Je veux dire que nous nous comprenons toujours ! Souvent, je commence une phrase, il la termine, ou le contraire. » (Idem, pp. 361-362) Les crises de paranoïa de Bryan au sujet du pauvre chien Nicky qui n’aurait pas le droit de préférer Kévin à son maître (franchement, c’est dégueulasse de refuser ce DROIT à un animal, quand même…) reviennent : « Laisse-le tranquille ! […] Moi, ça me gêne. Il va finir par t’aimer plus que moi ! Quel traître ! Aucune reconnaissance ! Quand tu es là, je n’existe plus. C’est moi qui t’ai sorti de ta cage, t’as oublié ? » (idem, p. 392) Bryan croit à ce point que Kévin peut le « tromper avec un animal » que c’est bien lui qui instaure le lien de causalité homophobe entre chien et homosexualité, et qui prend son copain pour un gentil animal de compagnie.

Ce qui se produit également très fréquemment, c’est que le protagoniste homosexuel se sent traité comme un chien par son compagnon, et défend parfois son « titre » : « J’suis pas ton chien ! » (Philibert à David, dans la pièce Comme ils disent (2008) de Christophe Dauphin et Pascal Rocher) ; « Tu ne me vois pas autrement que comme un chien fou. » (Vincent s’adressant à son vieil ex-amant Stéphane, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Pas plus que tout à l’heure je ne voyais clairement ce que je voulais, sinon continuer de marcher à côté d’elle comme un chien à côté de son maître. » (Laura en parlant de son amante Sylvia, dans le roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 32) ; « J’ignore comment vous considérez ces sortes de choses, bien des gens les trouvent répugnantes et contre nature. Mais la nature elle-même est contre nature, comme l’observation des animaux vous l’aura prouvé, surtout si vous avez un chien là-bas à Petten. » (Laura s’adressant mentalement à la mère de son amante Sylvia, idem, p. 53) ; « Allo, moi, c’est Jean. J’adore me faire enfiler. Fais de moi ta chienne. » (cf. l’annonce d’un internaute faite à Bertrand, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 37) Dans la pièce Hors-Piste aux Maldives (2011) d’Éric Delcourt, Stan se transforme mystérieusement en chien après un accident, et dès qu’il commence à « s’homosexualiser », Francis, l’homosexuel confirmé de la bande, rapplique précipitamment vers lui et tente une approche car il est intéressé par la métamorphose câline/canine de son ami : « Si si, je suis un chien ! J’suis un vrai cabot ! »

Tout comme la communauté homosexuelle fictionnelle, l’homophobie des personnages soi-disant « hétérosexuels » cultivent le lien entre chien et homosexualité. Par exemple, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, quand Mrs Shah déclare que « l’homosexualité et l’inceste sont des perversions » et qu’un étudiant lui demande le sens du mot « perversion », cette dernière répond : « Avoir des rapports sexuels avec un chien serait un exemple de perversion. » (p. 127) Dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, lors du cruel « Jeu de la bouteille » organisé par Fábio, Léo, le héros homosexuel aveugle, croit donner son premier baiser à une fille… quand en réalité il est sur le point d’embrasser un chien (Pudding) sans le savoir. Un peu plus tard, Fábio, le méchant homophobe, aboie sur Léo dès qu’il passe à côté de lui, pour se foutre de sa gueule, et pour le soupçonner d’homosexualité.

Le personnage homophobe bisexuel/homosexuel aime comparer le protagoniste homo à un chien pour le soumettre : « Vous dégoûtez même les chiens ! » (des propos dits aux invertis dans le film « Toto qui vécut deux fois » (1998) de Daniele Cipri et Francesco Maresto) ; « Tu traites mieux ta conne de chienne que moi. » (Rosário à son amant trans Tonia, dans le film « Morrer Como Um Hommen », « Mourir comme un homme » (2009) de João Pedro Rodrigues) Par exemple, dans le film d’animation « Piano Forest » (2009) de Masayuki Kojima, l’ambigu personnage de Kai insulte Takako de « chien ! ». Dans la pièce Dans la solitude des champs de coton (2009) de Bernard-Marie Koltès, l’association entre drague homosexuelle et zoophilie canine est claire. Étant donné que le comportement animal du chien allie promiscuité, errance, infidélité, et bisexualité, les personnages de cette pièce, qui se déroule sur un lieu de drague homo, passent leur temps à se renifler et à se définir comme des chiens : « J’évite les ascenseurs comme les chiens évitent l’eau. » ; « Je suis chien et vous humain » ; « Plutôt ferions-nous mieux de nous chercher les poux plutôt que de nous mordre. » ; etc. Dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, Omar renifle le cul de son amant Emmanuel endormi ; et l’étudiant en histoire (qui se fera violer) porte sur son tee-shirt un dessin imprimé de chien. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Vincent, le héros homosexuel, se décrit comme un « chien en laisse » quand il était en couple avec Stéphane.

À maintes reprises, le chien est le symbole du viol. Par exemple, au tout début du film « L’Arbre et la forêt » (2010) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Frédérick, le héros homo, est terrifié de se retrouver nez à nez pendant sa ballade en forêt avec un chien d’un promeneur. L’animal lui rappelle les terribles chiens des camps de concentration qu’il a connus. Le chien est aussi le signe d’un fantasme de viol agressif, un langage métaphorique de la schizophrénie du personnage homosexuel : « Où suis-je ? Où ? C’est chez moi ici ? C’est bien chez moi, voici mon corps à côté de celui de mon chien. » (« L. » dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Oh merde, ils m’ont déchiré le bras. » (Maria en parlant des chiens, dans la pièce Les Quatre jumelles (1973) de Copi) ; « Arrêtez ! Ma bonne m’assassine à coups de massue et mon chien afghan me mord les chevilles ! » (« L. » en parlant de Goliatha dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Arrêtez d’aboyer, saloperie de chiens ! » (la toute première phrase de la pièce Les Quatre jumelles (1973) de Copi). On retrouve cette agression symbolique par les chiens de garde invisibles dans la pièce Démocratie(s) (2010) d’Harold Pinter. Dans son one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011), Karine Dubernet dit qu’elle n’est pas facile à vivre : « Je sais, caractère de chien. Oh le caractère de chien… » Mais elle va plus loin puisqu’à un moment de son spectacle, elle réalise avec son chien imaginaire des « acrobaties canines ». Elle avoue aussi qu’elle imite très bien les chiens : « Ne rigolez pas. Je fais très très bien le chien. Je fais que ça ! » Le chien serait une « seconde nature » chez elle…

Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin se plaint auprès de son amant Arnaud de ne pas avoir de chien. Celui-ci lui répond : « Si. J’en ai téléchargé un ce matin. » Plus tard, concernant l’échelle de Kinsey (barème d’homosexualité), Arnaud s’exclame : « C’est pas un truc inventé par les Nazis pour attraper les chiens errants ! » Plus tard, lorsque le psychothérapeute que Arnaud et Benjamin leur présente l’échelle de Kinsey, avec l’étape « Prédominance hétérosexuelle, occasionnellement homosexuelle », Benjamin fait une analogie avec l’animal domestique de sa voisine : « Ah ?! Comme le chien de la voisine ! »

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

Je vous renvoie par exemple à l’essai Le Pouvoir des chiens (1967) de Thomas Savage.

L’homophobie sociale la plus hétérosexuelle (donc la plus inconsciemment bisexuelle et ignorante) qui soit, aime à justifier le lien homophobe de causalité entre désir homosexuel (chose que personnellement je ne fais pas, d’ailleurs : je me contente de parler du lien de coïncidence) : j’ai en tête les lettres d’injures – non signées, ou dont la plume sent l’homosexualité refoulée des extrémistes à plein nez – reçues par Noël Mamère après le mariage de Bègles de 2004 (dont certaines sont publiées sur l’article « Homophobes en toutes lettres » de Blandine Grosjean, dans le journal Libération du 22 juin 2004) ; ou bien encore la bêtise confondante de la députée UMP Brigitte Barèges qui, à propos d’un texte PS visant à autoriser le mariage homo en France, n’a rien trouvé de mieux à dire que l’amour homosexuel était équivalent à la zoophilie (« Et pourquoi pas des unions avec des animaux ? »). Ça s’est passé le 26 mai 2011.

Mais loin de s’opposer à la connerie homophobe populaire, la communauté homosexuelle et gay friendly va complètement dans son sens, et va même jusqu’à la créer, c’est cela qui est paradoxal et fou ! Pensons aux tout récents clichés de la Top Model nord-américaine Janice Dickinson qui se promène le 3 juin 2010 dans les rues de Beverly Hills (États-Unis) avec ses deux chiens, un bouledogue anglais et un labrador chocolat, pour défendre le vote du mariage gay (cette campagne, à l’initiative du photographe Adam Bouska et de son partenaire Jeff Parshley, a pour but de sensibiliser les gens à la Proposition 8, un amendement à la constitution de l’État de Californie).

Il est assez fréquent, même si c’est étonnant, d’entendre les personnes homosexuelles se comparer à des chiens : « Nous sommes tous des petits chiens. » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe (1972/1973), p. 376) ; « L’homosexuel demeure un loup, libre et fier, farouchement indépendant et sans doute encore sauvage, et rien ne l’oblige à se faire chien, animal domestique, embourgeoisé et de bonne compagnie. » (Dominique Fernandez, Le Loup et le chien (1999), cité dans l’essai L’Infidélité : la relation homosexuelle en question (2009) de Christophe Aveline, p. 30) ; « Une jeune jardinière des espaces verts de la ville trouve un chien abandonné dans la forêt où elle travaille, […] le chien auquel elle réserve un destin surprenant, qui va révéler une face (très) cachée de sa personnalité. » (cf. le résumé du film « Temps de chien » (2011) de Viva Delorme, sur la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris ayant eu lieu le 7-16 octobre 2011 au Forum des Images de Paris) ; « Je me butais à dire que j’étais rejeté par ce même milieu, tout en le fréquentant assidument. Je savais que je me contredisais. Pire, j’avais tendance à me positionner en victime vis-à-vis à d’eux. […] On se haïssait. On se scrutait en chiens de faïence. Ainsi allaient nos humeurs. » (Berthrand Nguyen Matoko parlant du « milieu homosexuel », dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 141) ; « Dans le couloir, je les entendais s’approcher, comme les chiens qui peuvent reconnaître les pas de leur maître parmi mille autres, à des distances à peine imaginables pour un être humain. » (Eddy Bellegueule parlant de ses deux agresseurs au collège, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 38) ; « Si le couple est réduit à la fidélité, je pense qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de couples. Ça ne me pose pas de problème que Bertrand aille voir ailleurs. Un chien est fidèle. Maintenant, il va aller tirer un coup. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne crois pas à la fidélité physique, du premier jour de la rencontre jusqu’à la fin. » (Pierre parlant de son « couple » avec Bertrand, dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2) ; etc. Dans l’autobiographie fictionnelle Folies-fantômes (1997) d’Alfredo Arias, le chien est même présenté comme un dieu : « J’ai marché dans la merde, expliqua Luisito. Avec ces nouvelles nourritures en conserve, les clebs chient des étrons en forme de santons. » (p. 272) Dans le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant, Harvey Milk participe à une publicité sur les crottes de chien : c’est un fait réel. Il est question des chiens dans le docu-fiction « Brüno » (2009) de Larry Charles. En novembre 2015, lors de son interview à Télé Loisirs, Christophe Beaugrand fait un splendide lapsus : au moment où Malika Ménard lui demande les raisons pour lesquelles, alors qu’il s’assume homosexuel médiatiquement, il ne s’affiche pas avec son partenaire Ghislain, Christophe répond : « J’ai déjà présenté mon chien à la presse. Je n’ai pas encore envie de présenter Ghislain. » Je vous renvoie également à l’album de photographies de Christian Girard (avec une photo « Attention chien méchant »), au documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre, etc.

Dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, Yves Saint-Laurent donne des noms de chiens à ses modèles et se justifie d’une telle vulgarité : « J’ai grandi entouré de chiens. Je les adore. Ils font partie de moi maintenant. » Dans son vidéo-clip « Sentimentale », la chanteuse Mylène Farmer nous présente ses chiens comme une relation amoureuse.

Le chien est un animal qui a une place presque surhumaine et amoureuse dans la vie de certaines personnes homosexuelles (pourtant pas du tout zoophiles !) : « Comment continuer l’un sans l’autre ? Il y a des moments comme ça où nous avons tous les deux l’impression d’être seuls au monde. » (Frédéric Mitterrand parlant de son chien, dans La Mauvaise vie (2005), p. 293) ; « J’ai toujours grandi au milieu des chiens, mais bien sûr, je ne leur ai jamais trouvé aucun attrait érotique. Je ne suis pas zoophile ! J’ai juste découvert que les garçons soumis qui jouent au chien, c’est excitant. » (Sir Michael Daniels, adepte du pet play et du dogtraining, cité dans le livre Le Sexe bizarre (2004) d’Agnès Giard, p. 149) ; « J’ai eu un chien qui, en cachette, me fumait tous mes cigares. » (Érik Satie cité dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « Loin de moi vous oublier, chiens chaleureux, meurtris de peu, pansés de rien. Comment me passerais-je de vous ? Je vous suis si nécessaire… Vous me faites sentir le prix que je vaux. Un être existe donc encore, pour qui je remplace tout ? Cela est prodigieux, réconfortant, un peu trop facile. » (l’écrivaine lesbienne Colette) ; « Je suis […] une femme qui a survécu en remplaçant les enfants par les diplômes, les bibliothèques dévorées, les livres avalés et pondus, sans oublier les petites chiennes… […] Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours été fascinée par les chiens. […] » (Paula Dumont, Mauvais genre (2009), p. 56-57) ; « Je me suis rappelé de mon premier amour canin. » (idem, p. 60) ; « Quiconque n’a pas été aimé d’un cocker ne sait rien de l’amour. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 115). « Je suis allée brosser la chienne qui en avait grand besoin et qui m’aimait, elle, d’un amour exclusif. » (idem, p. 127) ; « ‘Oui, je suis une encyclopédie canine ambulante !’ J’ai reconnu qu’elle [Solange, autre femme lesbienne] en savait beaucoup plus que moi sur un sujet où j’avais pourtant conscience d’être très au-dessus de la plupart des gens. » (idem, p. 245) ; « Je sais, dit Corydon, que, la plupart du temps, les gens qui passent et qui voient de loin deux chiens se chevaucher, concluent du sexe de chacun d’eux d’après la position qu’il occupe. Oserai-je vous raconter ceci ? C’était sur un des boulevards de Paris ; deux chiens étaient accouplés de la piteuse façon que vous savez causaient grand scandale auprès de certains, divertissaient grandement quelques autres. Je m’approchai. Trois chiens mâles rôdaient autour du groupe, attirés sans doute par l’odeur. L’un d’eux, plus hardi ou plus excité, n’y tenant plus, tenta l’assaut du couple. Je le vis se livrer pendant quelques temps à d’incommodes acrobaties pour chevaucher l’un des captifs… Nous étions là plusieurs, vous dis-je, à contempler cette scène pour de plus ou moins bons motifs ; mais je gage que je fus seul à remarquer ceci : c’est le mâle, et le mâle seul, que le chien voulait chevaucher ; il laissait délibérément de côté la femelle. Il s’évertuait encore et, comme l’autre était attaché et pouvait mal résister, peu s’en fallut qu’il ne parvînt à ses fins… quand survint un agent qui dispersa d’un coup les acteurs et les spectateurs. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), pp. 191-192) ; « Mes premiers souvenirs d’excitation sexuelle remontent à ma cinquième année, bien que je n’en aie eu conscience qu’au cours des dix dernières : je vis un jour des garçons jouer avec les organes génitaux d’un chien et, une autre fois, ces mêmes garçons s’amuser avec leurs propres sexes. Lorsque mon tour arriva, j’éprouvai un vif sentiment de culpabilité à l’égard de ma mère qui arriva bientôt, sans, d’ailleurs, avoir eu connaissance de ce qui venait de se passer. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, op. cit., p. 76) ; etc.

Dans la biopic « Ma Vie avec Liberace » (2013) de Steven Soderbergh, le pianiste virtuose Liberace possède plusieurs chiens qu’il traite même mieux que ses amants ! Et l’un d’eux porte le nom très amoureux de « Baby Boy »

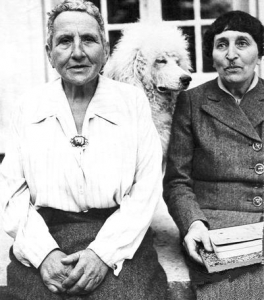

. J. R. Ackerley a écrit carrément une biographie volumineuse sur son chien Queenie. Gertrude Stein, la photographe lesbienne, se prenait fréquemment en photo avec ses chiens (cf. l’autoportrait Tal Coat, 1934-1935). Marguerite Yourcenar, fille unique et orpheline de mère, a beaucoup pleuré la mort de son chien Trier quand elle était enfant (cf. la photographie où elle tient un cocker sur ses genoux) ; quand il est mort accidentellement, elle écrira : « Personne ne me comprendra si je me dis que je ne m’en consolerai jamais, pas plus que d’une mort humaine. » Pour ma part, j’avoue, pendant mon enfance et mon adolescence, avoir eu un rapport fusionnel et incestuel avec les chiens de mon entourage : il me faisait craquer (surtout les bassets et les labradors). J’en étais fou… même si depuis, je me suis calmé ;-).

Il arrive qu’entre partenaires homosexuels, les étreintes soient des pâles imitations des coïts canins, même inconscientes. « Tandis qu’il haletait comme un chien et que des mots s’échappaient en mince buée de ses lèvres, murmurant d’une voix rauque que c’était bon, unique et bon à la fois… » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), pp. 68-69) ; « La position du chien (celui qui est pénétré se place à quatre pattes et son partenaire l’approche par derrière, à quatre pattes aussi) est certainement la plus communément employée par le sexe anal entre les gays. » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), p. 92) ; « Elle [Catherine] m’a embrassée, respirée, flairée. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 37) ; « Nous [Paula et Catherine] nous sommes embrassées longuement dans l’entrée, sous le regard curieux et désapprobateur de la chienne qui voyait le déroulement de sa journée perturbé et qui, comme ses congénères, était jalouse des manifestations de tendresse qui ne lui étaient pas destinées. » (idem, p. 46) ; « Indépendamment des plaisirs amoureux, auxquels je ne connaissais pas grand-chose avant Martine, il y avait le fait de se réchauffer à une présence. On prend bien un chien, pour ne pas être seul ! » (idem, p. 78) ; etc. Cette simulation de passion animale incontrôlable est assez flagrant en boîte gay, quand certains couples se dévorent littéralement et avec impudence sur la piste de danse, sous les yeux de tous. Certains couples homosexuels (plus rares) pratiquent entre eux le « dogtraining » : l’un des deux amants est tenu en laisse par l’autre et devient le chien de son « maître ». Ils justifient généralement cet avilissement par le jeu ou le plaisir de la mise en scène, même s’ils pratiquent avec sérieux ces actes qui s’orientent vers le SM (cf. je renvoie au documentaire « Zucht Und Ordnung » (« Law And Order », 2012) de Jan Soldat, avec des statues de chiens dans la propriété des libertins). Par exemple, dans le docu-fiction érotique « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari, le dogtraining est filmé, et des vrais chiens assistent aux coïts humains homosexuels.

Ne croyez pas que cette pratique soit un pur mythe ! Moi, par exemple, j’ai un ami homo de mon âge, par ailleurs homme de lettres très raffiné et propret sur lui, qui m’a montré tout récemment le collier piquant que lui avait offert en cadeau d’anniversaire son copain, avec qui il pratique (deux fois par semaine, en complément de coïts « classiques » !) le dogtraining, parce qu’il trouve cela vraiment « excitant et mignon ». J’étais mort de rire tellement je n’y croyais pas !

L’imitation humaine du chien par certaines personnes homosexuelles (plus nombreuses qu’on ne croit) renvoie bien souvent au fantasme de viol, et parfois au viol réel malheureusement. Déjà, la blague qui circule beaucoup entre bandes d’amis gay aux soirées, c’est celle qui demande à l’un de ses membres « d’arrêter de faire sa chiennasse ». Cela dit, quand on voit dans certains sites de rencontres Internet les poses suggestives (et sérieuses !) de pas mal d’internautes qui « font l’amour à la caméra » et qui, par leur posture de chien, appellent clairement au viol, on comprend que la boutade n’est pas qu’un pur fantasme. Et quand on lit les pages de certaines autobiographies, telles que Une Mélancolie arabe (2008) d’Abdellah Taïa, on n’hésite plus à reconnaître que ce lien de coïncidence entre les chiens et le viol homosexuel peut exister : « Chouaïb était maintenant nu, entièrement nu. […] C’est à ce moment-là que j’ai réalisé ce qui allait physiquement m’arriver, se produire en moi. Exploser en moi. Pour la première fois. J’ai fermé mes fesses. J’ai fermé mes yeux. Avec force. […] Il a alors attrapé ma tête, m’a tiré les cheveux et a dit, autoritaire, vulgaire : ‘ouvre tes fesses, j’ai dit… Ouvre-les ou bien je te viole… Je le jure que je vais te violer, petite Leïla…’ […] Je m’étais transformé en petit tigre enragé. Il aimait ça. La bagarre. Les défis. Les offensives. Il était de plus en plus excité. Moi aussi. En colère et excité. On se donnait des coups, pour de vrai, pour de faux. Il m’insultait. ‘Zamel’. Salope. Petite Leïla. Je le mordais, au bras, aux cuisses. On se poussait. » (pp. 22-23) Oui : quand on est inhumain, on peut se conduire comme un chien… même si cela paraît très « naturel ».

Dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla, Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, se fait tenir en laisse pendant ses concerts, et se décrit comme une « chienne de la nuit » : « Les chiens et les autres animaux sont très malins. »

Pour terminer, je vous suggère de regarder quelques vidéos très courtes de films à thématique homosexuelle (Attention, le contenu de ces extraits est réservé à un public exclusivement adulte.) Elle vous montre que je n’ai pas rêvé et que les personnes homosexuelles pratiquantes s’insultent elles-mêmes :

« Le Planeur » (1) d’Yves Cantraine

« Je t’aime toi » d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky

« Jeffrey » de Paul Rudnick

« Les Yeux fermés » d’Olivier Py

« Le Planeur » (2) d’Yves Cantraine

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.