Faux intellectuels

NOTICE EXPLICATIVE

« Forts sont ceux qui ont tort quand la mémoire s’endort, encore et encore. »

(la grande philosophe et intellectuelle Teri Moïse, dans sa chanson « Encore fou »)

« Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle. »

(des pauvres gars décrits par saint Jean, dans Jn 6, 68)

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Artiste raté », « Inversion », « Bovarysme », « Pygmalion », « Promotion « canapédé » », « Folie », « Élève/Prof », « Bobo », « Déni », « Frankenstein », « Humour-poignard », « Médecin tué », « Fresques historiques », « Conteur homo », « Milieu homosexuel infernal », « Homosexuels psychorigides », « « Je suis différent » », « Différences culturelles », « Faux révolutionnaires », « Patrons de l’audiovisuel », la partie « Divin Artiste » du code « Se prendre pour Dieu », la partie « Paradoxes du libertin » du code « Liaisons dangereuses », la partie sur les « Faux scientifiques » dans le code « Médecines parallèles », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

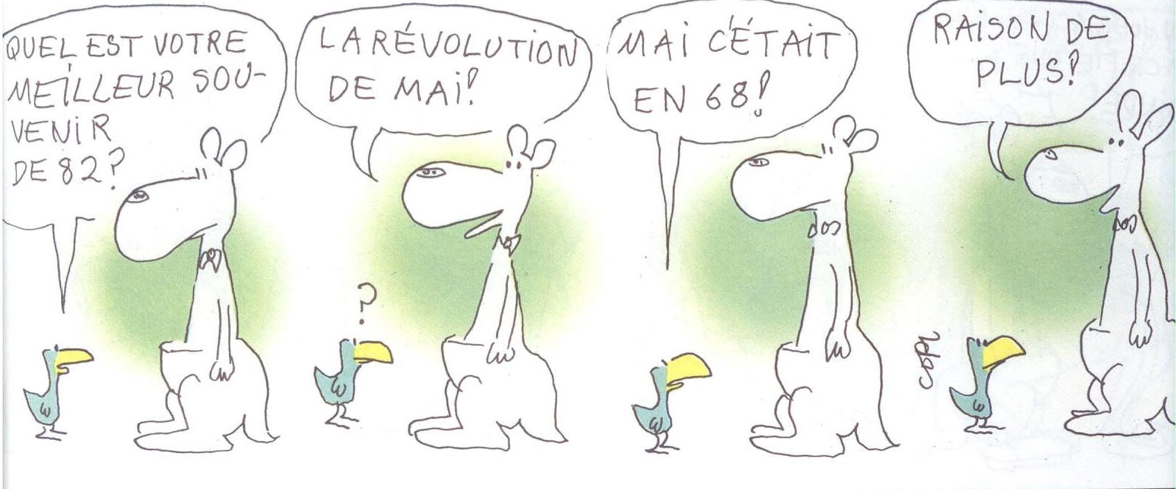

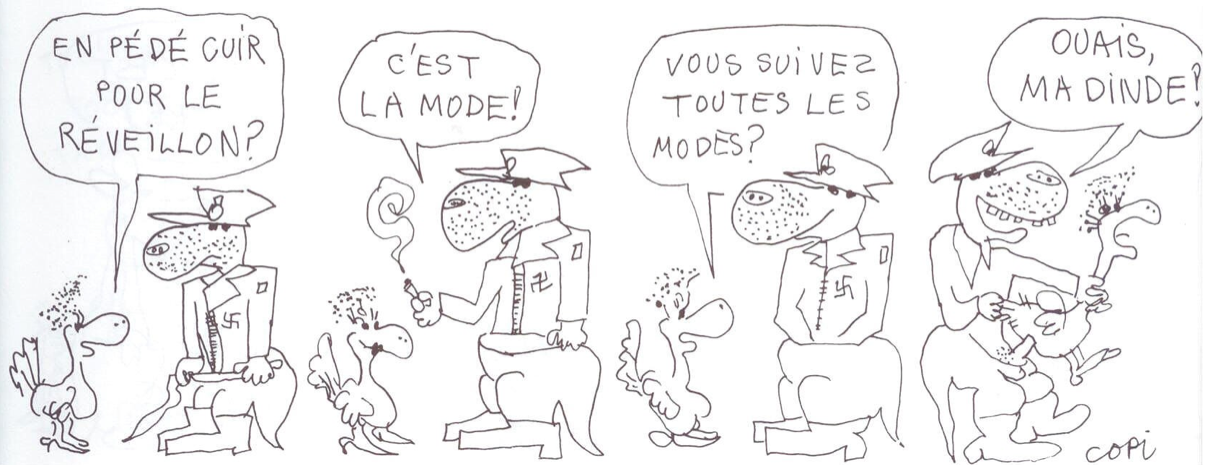

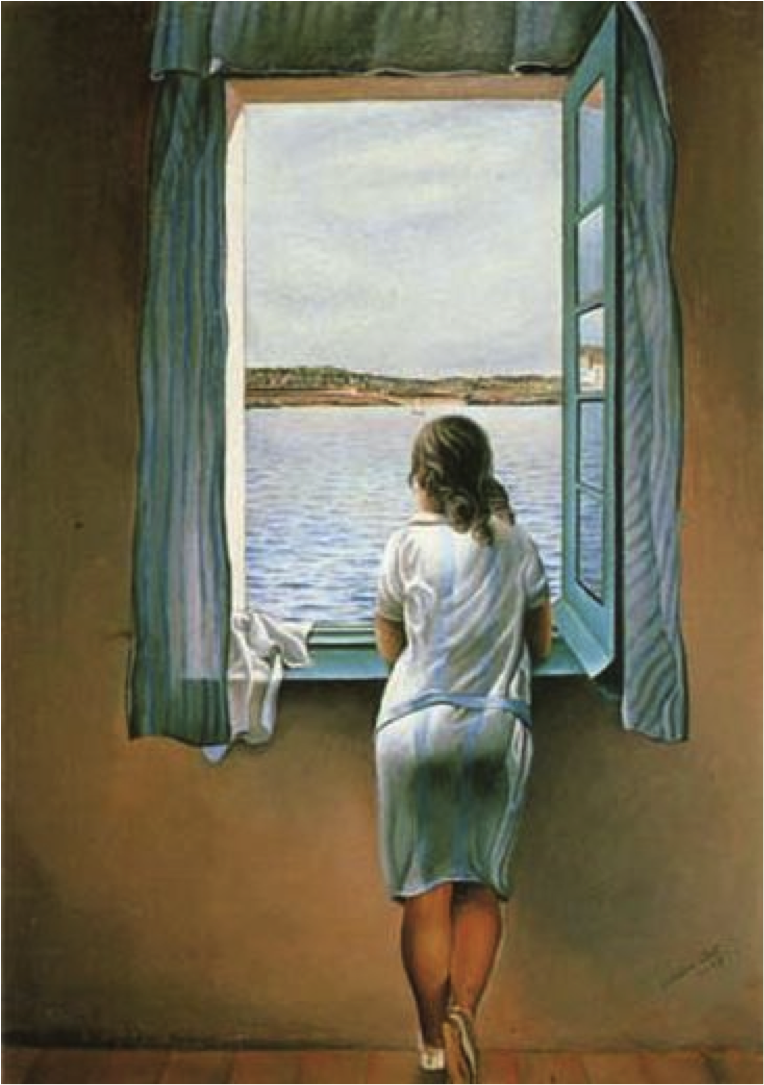

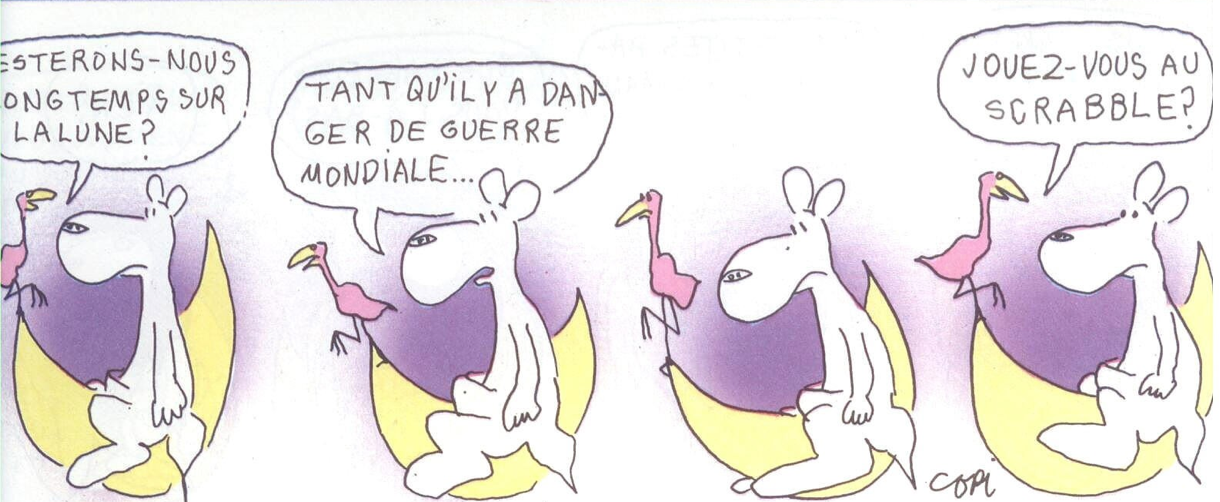

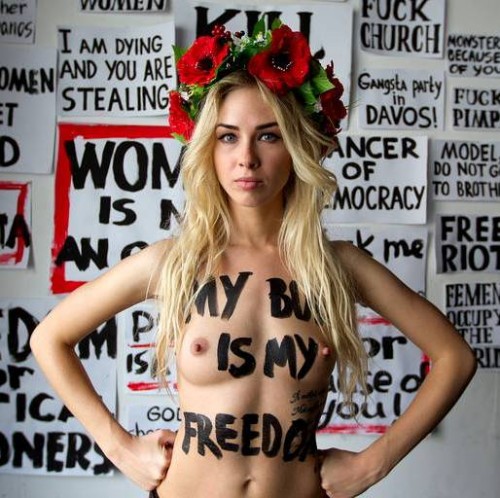

B.D. « Kang » de Copi – Pour une culture en boîte…

Bon. Ce n’est pas le moment de faire des fautes d’orthographe ! ;-)… Ni de mettre des « lol », des « mdr » et des smiley à toutes les phrases (lol lol lol).

Alors tout d’abord, pour commencer, une précision sur le mode d’emploi de ce Dictionnaire. En apprenant le titre de ce nouveau code, certains de mes amis (des faux intellectuels, à coup sûr, pour se sentir autant visés… mdr) se sont tout de suite insurgés, en le prenant pour une affirmation, une vérité sur « les » homos, un dérapage critique de ma part. Depuis le temps qu’ils pratiquent mon Dictionnaire des Codes homosexuels, ils n’ont toujours pas compris comment il fonctionnait ? Ce que j’y fais est prioritairement une étude des clichés du désir homosexuel : pas des personnes homosexuelles. Par exemple, ce n’est pas parce que je réfléchis sur la figure fictionnelle du pédophile homosexuel, ou même du Nazi homosexuel, que je justifie et crois en l’existence charnelle de ce que je décris. Le Dictionnaire des Codes homosexuels est une étude des mythes, avant d’être une étude de réalités. Je parle de ce que je vois et entends… et ensuite, j’en tire une interprétation sur le réel et les personnes homosexuelles de chair et de sang, mais cette interprétation est non-causale, non-essentialiste, non-généralisable à l’ensemble des personnes homosexuelles, et peut même parfois rentrer en porte-à-faux avec le cliché dépeint.

Par conséquent, à ceux qui me suspecteront, du fait du choix du nom de ce code, de rentrer dans le jeu manichéen que je prétends dénoncer, je prends soin de dire d’entrée de jeu que si j’émets un jugement à certains endroits de ce code sur les « faux intellectuels », ce ne sera pas un jugement de personnes, mais de production, de raisonnement et de discours (ce qui est bien différent !). Après, s’il y en a qui se prennent pour leurs mots, leurs idées, leurs pensées, et leurs écrits, et qu’ils s’en vexent, c’est bien leur problème ! : ils voient ça avec leur propre conscience ou orgueil. Je rappelle que ce Dictionnaire est une étude des clichés de l’homosexualité : parler d’eux ne revient pas à les justifier, à les personnifier – pour mieux condamner des personnes ensuite –, mais juste à les expliquer, et précisément à éviter qu’ils s’actualisent et s’essentialisent sous forme de personnes.

Ensuite, je crois qu’il nous faut assumer notre rôle de juges, de critiques intellectuels, de dénonciateurs et de « raisonnants »… même si je reconnais que ce n’est pas du tout dans l’air du temps que de défendre le jugement ! (cf. je vous renvoie à ma longue explication sur ce que je baptise « la jugemenphobie » dans mon essai Homosexualité sociale), et même si le jugement/l’évaluation des actes et des mots doit moralement céder le pas à l’accueil doux, humble et encourageant des personnes. Et pour cela, permettez-moi de citer un passage de la Bible (ça non plus, ce n’est pas dans l’air du temps, lol, mais bon, il faut savoir parfois désobéir à son époque ;-)) Dans cet extrait de l’épître à Timothée, Saint Paul s’adresse à son « vrai fils dans la foi » pour l’encourager à faire usage de sa raison et de son jugement au service de la personne humaine et de Dieu, et pour la condamnation des injustices : « Fils bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d’instruire. Un temps viendra où l’on ne supportera plus l’enseignement solide ; mais, au gré de leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d’entendre du nouveau. Ils refuseront d’entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l’annonce de l’Évangile, accomplis jusqu’au bout ton ministère. » (2 Tm 4, 1-8) Avoir du cœur et être offensif, cela ne s’oppose pas. C’est même l’alchimie de la pensée de vie et de liberté.

À l’époque où il était encore humainement visible, Jésus (notre modèle à tous, idéalement) condamnaient déjà les scribes et les pharisiens (= les intellectuels qui l’entouraient) avec énergie. Il est fort possible que dans les Évangiles, ce soit même la catégorie de personnes la plus sévèrement invectivée (Jésus passe son temps à les traiter d’hypocrites !), précisément parce qu’ils avaient le savoir à portée de cerveau et de cœur, et qu’ils n’avaient de ce fait aucune excuse pour l’ignorer !

Mais il n’y a pas que Jésus qui poussait ses jérémiades de prophète, et qui ne s’excusait pas de juger/penser ! Saint Augustin, en son temps, ne s’était pas gêné non plus pour critiquer les sophistes et l’irréalisme des philosophes verbeux qui figeaient la Vérité en esthétisme rhétorique creux pour se gargariser d’eux-mêmes. Et plus proche de nous, Pierre Jourde, dans son excellent essai La Littérature sans estomac (2002), n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il dénonce l’attitude démissionnaire et narcissique de beaucoup de nos intellectuels français ! Car penser juste, d’une part ce n’est pas donné à tout le monde (navré de vous l’apprendre et de faire ce pied de nez à la « démocratisation » du savoir, qui actuellement sape notre culture générale), et surtout, ce n’est ni confortable, ni simplement « opiner » : ça demande une formation solide, ça engage vraiment, ce n’est pas « confort » (ce n’est pas un hasard si les grands auteurs insistent autant sur la fameuse « inquiétude intellectuelle » !), c’est même périlleux, ça implique une responsabilité d’autant plus énorme que cette action s’affichera publiquement. Non : ce n’est pas sans gravité de parler pour ne rien dire ! Car pendant qu’on disserte pour faire joli, ou « pour soi » et sa petite clique de « connaisseurs », on couvre le cri et les appels au secours des sans-voix, des fragiles (à qui on n’a pas forcément appris à penser par eux-mêmes, ou qui ne peuvent tout simplement pas penser par eux-mêmes), on vole le micro à des intellectuels qui, eux, ont vraiment quelque chose à dire pour changer la face du monde. N’est pas bon philosophe qui veut, ou qui cite les autres philosophes pour se donner l’illusion de penser ! Philosopher, c’est un don. Et non seulement ça : c’est un don entier de sa personne aux autres et à la quête collective de l’Amour-Vérité, autrement dit de Jésus.

À mon sens, le seul véritable rôle de l’intellectuel est d’une part d’affronter la misère, la tristesse, la souffrance, le mal, la mort (et j’ose même dire le diable), pour mieux les dénoncer et les combattre, et d’autre part de rechercher la Vérité et l’Amour à travers l’observation du Réel, de tous les Hommes, et de Jésus. Tout le reste n’est que vent et narcissisme. L’essayiste Philippe Murray a tout à fait résumé le travail que se doit d’opérer tout intellectuel digne de ce nom : il consiste à assumer le métier de démonologue. « Ce n’est pas de chercheurs sociologues ou de prétendus philosophes que ce monde a besoin, c’est à proprement parler de démonologues. Il faut, et je ne m’excuse pas d’employer ce langage quasi médiéval, des spécialistes de la tentation ; du moderne en tant que tentation démoniaque. […] Il faut inventer une nouvelle démonologie, cela me paraît être la mission de la littérature d’aujourd’hui. » (p. 36) Rien moins que ça ! Et je crois qu’il a tout à fait raison.

Quasiment tous les hommes et les femmes qui se disent homosexuels et intellectuels, et que j’ai rencontrés à ce jour, ne sont pas, à mon sens, dans cette quête passionnée et exigeante de Vérité. Ils ne croient déjà pas en l’existence d’une Vérité unique et universelle. Ils font tellement du doute un absolu, qu’ils restent généralement figés dans une posture narcissique, hédoniste, bobo, inutile, relativiste, et pour le coup démissionnaire et moralisante. Plutôt que de reconnaître la souffrance et la violence qu’illustre leur désir homosexuel, celles qui leur permettraient ensuite d’offrir à tous une réflexion collective sur les souffrances sociales et mondiales, ils s’affairent, pour préserver leurs (douillettes et nombrilistes !) illusions identitaires et sentimentalistes, à prouver l’existence des deux mythes qui cimentent la communauté homosexuelle, à savoir la croyance en l’identité homosexuelle éternelle et la croyance en l’amour homosexuel magnifique. Le nez dans le guidon de la justification identitariste et amoureuse, ils ne prennent même pas le temps d’expliquer le désir homosexuel, d’observer le Réel… donc ils finissent la plupart du temps par écrire de la merde idéologique et sentimentaliste. Les rares intellectuels LGBT qui, jusqu’à présent, ont réussi à me toucher et me convaincre étaient ceux qui en étaient restés à l’explication de l’homosexualité sans franchir l’étape critique de sa justification… donc finalement, ceux qui ne l’idéalisaient pas, ni ne la diabolisaient. Ça fait, il est vrai, très peu de monde parmi les « universitaires » des « Études gaies et lesbiennes » ! Je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a pas de gens intelligents parmi les personnes homosexuelles, pas plus que j’homosexualiserais la bêtise (l’ignorance ou l’aveuglement n’est que le fruit d’un désir homosexuel pratiqué ; pas d’un désir homosexuel non-acté). J’invite juste les membres de la communauté interlope qui se revendiquent « chercheurs » à se réveiller et à se secouer un peu la cervelle par l’auto-critique !

Le pire, c’est que beaucoup de ces faux intellectuels homosexuels, vexés de réaliser que des chercheurs extérieurs – a priori moins concernés par les questions d’homosexualité – s’y connaissent bien mieux qu’eux, furieux de deviner qu’ils portent depuis des années les œillères de la mièvrerie politisée, estomaqués de voir que la censure sur l’analyse du désir homosexuel vient prioritairement d’eux et que leur statut d’« universitaires » est complètement bidon, se mettent alors, dans un mouvement de panique contrastant complètement avec le flegme et le faux calme qu’on leur connaissait, à décréter qui sont les « ennemis à caillasser » et les « alliés dignes de confiance », à décerner les diplômes des « vrais intellectuels » et des « faux »… en prenant évidemment bien soin de se mettre (eux et leurs ex-futurs-amants) du « bon » côté de la barrière.

Depuis quelques décennies, les cibles de la doxa homosexuelle (autrement appelée « commando anti-homophobie ») sont prioritairement les intellectuels. En général, le type à lunettes énerve prodigieusement avec ses « expressions ronflantes qui font sérieux » (cf. l’article « Ordre symbolique » de Catherine Deschamps, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 296). L’immense majorité des personnes homosexuelles et gay friendly a tendance à trouver les penseurs et les philosophes un peu trop bavards et compliqués. Le sort qu’elles réservent à ces hérétiques est sensiblement le même : elles les qualifient d’intolérants, de dogmatiques, de passéistes, de ringards, de réactionnaires, de bourgeois catholiques, de fascistes, de Nazis (mdr !), d’intégristes, de bien-pensants, de « coincés du cul », de meurtriers, et – le meilleur pour la fin… – d’homophobes ! Les arguments qu’elles avancent pour ne pas écouter la pertinence de leurs résistances au désir homosexuel, et pour enfermer à outrance leur discours dans un contexte caricatural, sont sensiblement les mêmes : ces intellectuels seraient inconsciemment prisonniers d’un orgueil démesuré, d’une culture archaïque patriarcale, d’une frustration cachée, d’un pessimisme imbattable, d’une jalousie indémontrable, d’un manque d’expérience – surtout génitale –, d’une religion manichéenne aliénante, d’une pensée collective passéiste. Au fond, leur principal défaut serait presque simplement d’être humains, uniques, et souvent bons dans leurs analyses !

Étant donné que certains penseurs décrivent la possible transformation des minorités sociales stigmatisées en minorités stigmatisantes (et la communauté homosexuelle, de ce point de vue là, constitue un parfait exemple !), ils sont mis à l’index, alors même que la plupart d’entre eux ne se montrent pas du tout hostiles aux personnes homosexuelles individuellement. Chaque année depuis l’an 2000, nous avons droit en France à la traditionnelle publication du Rapport annuel de S.O.S. Homophobie qui répertorie tous les actes, discours et sujets jugés « homophobes », et qui sépare le bon grain de l’ivraie.

Jean-Paul Sartre constitue un excellent exemple de la terreur psychologique que certaines personnes homosexuelles font peser sur les intellectuels, tous bords politiques confondus. Comme il a vu avec une étonnante justesse la corrélation coïncidentielle entre désir de totalitarisme et désir homosexuel (Je vous renvoie à la description de l’attraction du personnage de Daniel pour les Nazis dans La Mort dans l’âme (1954), ainsi qu’au Saint Genet, comédien et martyr (1952), qui reste, je crois, l’un des meilleurs ouvrages écrits sur l’homosexualité à ce jour), elles se scandalisent en parlant de son « regard meurtrier » (Jean Le Bitoux, Les Oubliés de la mémoire (2002), pp. 155-185). Elles pensent qu’il fait un terrible « amalgame entre homosexualité et fascisme » (idem, p. 171) quand ce sont elles-mêmes qui l’opèrent. Mais le comble de sa perversité, c’est qu’il a déliré de manière juste ! « Sartre fait un diagnostic lucide, mais sans évoquer les terrifiantes conséquences. » (idem, p. 183) Généralement, elles préfèrent ne pas chercher à savoir pourquoi : elles se contentent de le traîner dans la boue en lui imputant le crime d’orgueil (Loren Ringer, Saint Genet Decanonized (2001), pp. 25-54). Ne dis jamais la Vérité, puisque, même si tu as raison, puisqu’Elle peut toujours être instrumentalisée à des fins mauvaises ! Certains universitaires LGBT avancent même que le Saint Genet serait un aveu de l’homosexualité refoulée de son auteur, comme l’avait déjà exprimé Jean Cocteau dans Le Passé défini. C’est magnifique, cette mauvaise foi, vous trouvez pas ?

Mais Sartre n’est pas le seul nom figurant sur la liste des dangereux « chiens de garde du patriarcat » (Tony Duvert, cité dans l’essai Saint Genet Decanonized (2001) de Loren Ringer, p. 51). La commission de censure homosexuelle cite aussi Georges Bataille, Alain Minc, Alain Finkielkraut, Xavier Lacroix, Jean-Pierre Winter, Susan Sontag, Christine Boutin… Philippe Ariño ! (mdr ! Quand quelqu’un que je ne connais pas m’appelle par mon nom entier, en général, ça sent l’étiquette d’homophobie à plein nez !). Tous ceux qui proposent une description constative de l’homosexualité seraient de grossiers personnages soucieux de sauvegarder le « patrimoine hétéro » ! Quant aux intellectuelles, telles que Marguerite Duras, elles deviennent des « ennemies de la femme qui s’ignorent », des midinettes jalouses et « frustrées » (cf. l’article « Marguerite Duras » de Louis-Georges Tin, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 137).

Les sourcilleux censeurs homosexuels, attribuent à leurs ennemis des degrés d’homophobie, délivrent les bons et les mauvais points, tandis que nous, petits novices, assistons, hallucinés, à la distribution publique des diplômes du « Meilleur Homophobe de l’Année » organisée scrupuleusement par l’Université de l’Arc-en-Ciel : « Hegel ne nous semble pas homophobe parce qu’il était un bourgeois protestant allemand au début du XIXe siècle, ni Lévinas parce qu’il était un bourgeois juif d’avant la révolution sexuelle. Ils furent philosophiquement homophobes d’abord parce qu’ils furent philosophes. Et en ce sens ils nous semblent bien davantage homophobes que Kant, par exemple, qui a pourtant des mots bien plus durs. » (cf. l’article « Philosophie » de Pierre Zaoui, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 321)

Qui sont les prochains sur la liste des « homophobes » ? Eux, logiquement ! Le propre de tout régime de censure est bien de convertir la chasse à l’ennemi extérieur en traque de l’ennemi intérieur, non ? Certains intellectuels (François Cusset, Frédéric Martel, Goldberg, Renaud Camus, etc.) font partie des traîtres à la patrie homosexuelle qui ne sont pas conviés aux colloques des cultures gay et lesbiennes. Pas assez formatés. Dans son essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007), Pierre Verdrager les baptisent d’« homo-sceptiques » (p. 84), c’est-à-dire de personnes homosexuelles luttant contre les droits des homosexuels tout en ne se considérant pas elles-mêmes comme « homophobes ». Comme la communauté homosexuelle ne veut pas que s’ébruitent les affaires pas très nettes du « milieu », elle invite ses intellectuels à sourire et à se taire. Elles dressent leur propre liste noire des œuvres de la « Création de la Honte homosexuelle » à éviter. À l’occasion, elle mélange à des ouvrages intellectuellement très honnêtes (cf. Saint Genet (1952) de Jean-Paul Sartre, Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, etc.) d’autres écrits légers voire insultants (cf. Unhappy Gays (1978) de Tim LaHaye, Ne deviens pas gay, tu finiras triste (1998) de « Sébastien », etc.), histoire de discréditer les premiers. La rébellion interne est souvent jugée comme l’acte de trahison suprême. Il est aisé de comprendre pourquoi : elle vient montrer que l’homophobie est homosexuelle. Par exemple, la censure que les écrits homo-érotiques ont pu subir au cours de l’histoire de la communauté homosexuelle a été en général commanditée par bon nombres d’auteurs homosexuels qui ont usé d’elle comme stratégie littéraire pour parler d’homosexualité sans en assumer les actes, et non, comme le dit la version officielle, ordonnée par la commission de censure homophobe non-homosexuelle.

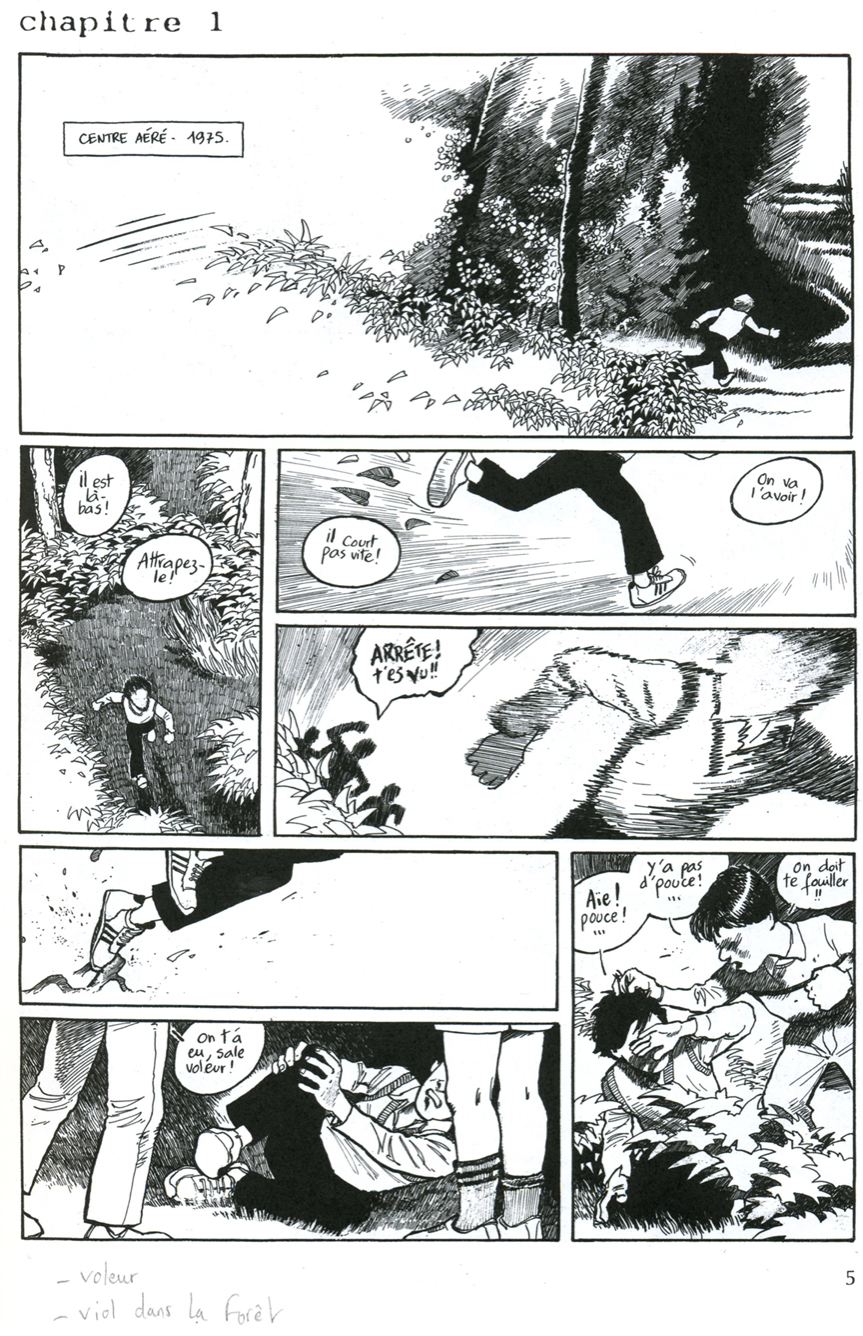

Beaucoup de personnes homosexuelles haïssent les intellectuels parce qu’ils leur renvoient, par leur bon usage de l’intelligence, l’emploi détourné qu’elles font de celle-ci. En effet, elles manient souvent le ratio non pour lui faire honneur et grandir les autres, mais d’abord pour séduire et manipuler. Il y a pourtant parmi elles beaucoup de diplômés, de professeurs, d’universitaires, de personnalités du monde culturel. Mais ceux-ci sont pour la plupart ces « philosophes » de supermarché chantés par Arnold Turboust, ou les « faux intellectuels » décrits par Trénet, qui font semblant d’être intellectuels pour faire ombrage aux vrais, et qui érigent en dogmes le doute, l’hédonisme et le relativisme : « Ils voyagent dans de vieux bouquins… ornés des couleurs d’Arlequin, chose insensée !… Ce sont des intellectuels, y’en a partout en ribambelles, des vrais des faux en parallèles. Quel beau mélange ! Mais dès qu’l’on monte dans leur barque, ce sont les faux que l’on remarque, déguisés parfois en énarques, pour donner le change, et moi souvent je les confonds, mais que m’importent ces profonds. Trop d’intellect ça me morfond… » (cf. la chanson « Les Intellectuels » de Charles Trénet) Les parodies homosexuelles vivantes des vrais intellectuels sont capables de présenter Marcel Proust ou la pensée pataphysique d’Alfred Jarry comme le fin du fin de la littérature, d’encenser une création (Le Banquet de Platon par exemple) tout en rejetant son créateur et sa pensée (cf. l’article « Philosophie » de Pierre Zaoui, op. cit., p. 317), de dérouler des trésors de citations impressionnants – en général, ils aiment à récupérer le discours des philosophes structuralistes tels que Michel Foucault, Jacques Derrida, ou Pierre Bourdieu. Mais la plupart du temps, elles finissent par se noyer dans une esbroufe universitaire complètement creuse qui fait insulte à leur propre intelligence (… en gestation).

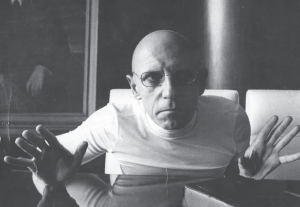

Michel Foucault

Les intellectuels homosexuels qui, par leur sensibilité, leur humour et leur lucidité, se sont approchés le plus de la réalité du désir homosexuel, sans pour autant permettre à leur pensée de se faire acte, portent à mon avis un lourd tribut à la communauté gay et à la société en général, beaucoup plus conséquent encore que les personnes homosexuelles qui n’ont pas les moyens intellectuels de se formuler leur mal-être. Sous couvert de respect de la vie privée et de l’auto-création, ils gardent leurs découvertes pour eux, ou bien les utilisent pour cultiver leurs propres utopies d’amour. On retrouve cette démission minable dans les paroles d’un Michel Foucault : « J’ai, naturellement, des échanges réguliers avec d’autres membres de la communauté gay. […] Mais je veille à ne pas imposer mes propres points de vue, à ne pas arrêter de plan ou de programme. Je ne veux pas décourager l’invention, je ne veux pas que les homosexuels cessent de croire que c’est à eux de régler leurs propres relations, en découvrant ce qui sied à leur situation individuelle. » (Michel Foucault dans l’entretien « Choix sexuel, Acte sexuel » avec J. O’Higgins en 1982) Beaucoup d’auteurs homosexuels, parce qu’ils savent/sauraient parfaitement ce qu’ils font, se délivrent le droit de ne pas faire, ou de ne pas réfléchir sur leurs actions. Par exemple, ils refusent en théorie la victimisation. Mais, parce qu’ils ont décelé ses travers et qu’ils énoncent tout haut, par une précieuse et entortillée rhétorique, le parcours intellectuel qui les a menés jusqu’à la mise en garde du fantasme du complot, ils se permettent de faire l’inverse de ce qu’ils dénoncent, en victimisant vraiment.

Finalement, le vernis que leur fournit leur intellect les aveugle bien plus qu’ils ne le voudraient. Après avoir fourni trop d’efforts à comprimer leur haine dans des considérations somme toute trop intellectuelles pour eux, nous les voyons parfois s’emporter brusquement à travers certaines phrases perdues au beau milieu d’articles à la rigueur universitaire apparemment impeccable. « On ne voit de ‘sale pédé’ qu’au lieu où on se prend pour un petit maître, et on ne croit pas pouvoir juger de l’Autre qu’au lieu où notre propre savoir nous juge, et nous juge durement. » (cf. l’article « Philosophie » de Pierre Zaoui, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 348) Et ils s’épongent le front, refont leur nœud de cravate de col blanc, avec la satisfaction du devoir accompli (Ouf… L’incommensurable souffrance de la communauté homosexuelle – que nous taisons – a failli être dévoilée au grand jour, récupérée et dénoncée… On a eu chaud…). Misère, hypocrisie, lâcheté, et honte à eux !

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) « Vas-y, là ! Chuis un grand philosophe ! » :

Mimi – « T’es devenue philosophe !

Fifi – Mais je l’ai toujours été ! C’est toi, celle qui a décroché !

Mimi – Je ne tenais plus le pavé ! Et qu’en plus je me droguais ! »

(cf. un dialogue entre les deux travelos Mimi et Fifi, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi)

Dans les fictions traitant d’homosexualité, beaucoup de héros homosexuels se prennent à la fois pour des grands intellectuels ET des « philosophes humbles et sans prétention ». « Les pédés… Il faut toujours qu’ils se croient plus intelligents que les autres ! » (Mémé Huguette, transgenre, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Dans le salon de Valérie, le pourcentage d’esprit était généralement bien au-dessus de la moyenne. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 456) ; « Je ne suis pas ce que tu crois. Je suis une intellectuelle ! » (Raulito, le prostitué homosexuel, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Nous sommes la Génération Michel Foucauld. » (Guillaume, le héros homosexuel, et sa meilleure amie Mathilde, dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset) ; etc. Ça a pu commencer très jeunes (cf. je vous renvoie au code « Différences culturelles » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Très tôt, certains se sont sentis plus mûrs que les autres enfants de leur âge, ou que les membres de leur famille : « J’étais bon élève. Ça n’arrangeait pas mon cas. Heureusement, j’étais assez intelligent pour comprendre que c’était mon seul atout pour me sortir un jour de cette putain de merde. » (Mourad, l’un des héros homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, pp. 336-337) ; « Regarde : tu es beau, intelligent, bon élève. Tes parents vivent dans le mythe d’un fils parfait. » (Chris à son amant Ernest dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 112) ; « Je suis née un 24 décembre, dans une famille de blaireaux incultes. » (Karine Dubernet dans son one-woman-show Karine Dubernet vous éclate !, 2011) ; « En classe, je ne fus pas très attentive. Je me sentais supérieure à tous mes camarades. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 37) ; « Un amour passionné des belles-lettres me distinguait de tous les autres potaches. » (le narrateur homo du roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, p. 8) ; « Quand j’étais enfant, j’étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne m’ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux. » (Lacenaire à Garance, dans le film « Les Enfants du Paradis » (1943-1945) de Marcel Carné) ; « Je croyais que j’étais un petit garçon singulier et les autres garçons étaient jaloux de moi, parce qu’ils étaient, eux, on ne peut plus ordinaires. » (Luc dans le roman Frère (2001) de Ted Van Lieshout, p. 128) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, les deux « pères » de Gatal, le héros homosexuel, ont tenu à ce que leur fils suive sa scolarité dans les « écoles les plus chères et les plus cotées ». Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, Les deux amants Oliver et Elio se séduisent par l’affichage de leur culturalité : « Y a-t-il une chose que tu ignores ? » demande Oliver. Et le jeune Elio prend Oliver pour un puits de science, juste parce qu’Oliver connaît l’étymologie historique exacte du mot « abricot », et passe aux yeux de la famille Perlman pour un génie de science, polyglotte. Chacun est ébloui par la connaissance de l’autre. Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, lit des romans de gare : « Marc Lévy : j’adore ! » Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel a la prétention d’écrire un livre encyclopédique… mais au niveau analyse, c’est limité, et son Les Gays pour les nuls est un ramassis de clichés caricaturaux destiné à un lectorat de « débiles » et de « nuls ». Il ne sait d’ailleurs pas comment il va le remplir : « Quand j’ai commencé à écrire ce bouquin, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir raconter. » Le héros finit par forcer le trait de la godiche qu’il croit être : « 20% de 20€, qu’est-ce que ça fait ? Putain, quelle conne ! ».

La comédie de l’intelligence finit par s’effriter. Le héros homosexuel arrête de péter plus haut qu’il a le derrière et finit par tomber le masque. Par exemple, dans le film « Les Tuche » (2011) d’Olivier Baroux, Wilfried, homosexuel refoulé, traite son petit frère Donald d’homosexuel parce qu’il le jalouse d’être plus intello que lui : « Arrête de parler comme un p’tit pédé ! »

b) En réalité, ça vole très bas :

Ce que je vais écrire dans cette sous-partie est très en lien avec quatre autres codes de mon Dictionnaire des Codes homosexuels : « Bobo », « Faux révolutionnaires », « Déni » et « Artiste raté ». La figure de l’intellectuel de seconde zone est très présente dans les œuvres de fiction homo-érotiques : cf. le film « Un Autre homme » (2008) de Lionel Baier (avec François, le journaliste plagiaire), le film « Néa » (1976) de Nelly Kaplan (avec Sibylle, l’écrivaine ratée de romans érotiques), le film « L’Ange bleu » (1930) de Josef von Sternberg (avec le professeur Emmanuel Rath, humilié jusqu’au bout, en cours comme sur scène), le film « La Flor De Mi Secreto » (« La Fleur de mon secret », 1995) de Pedro Almodóvar (avec Leo, l’écrivaine de roman à l’eau de rose), le film « Un Año Sin Amor » (2005) d’Anahi Berneni (avec Pablo, le poète raté n’arrivant pas à se faire publier), la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri (avec le personnage de Vincent, l’écrivain sans talent), la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne (avec France, l’écrivaine ratée), le film « Du mouron pour les petits oiseaux » (1962) de Marcel Carné (avec Jean Parédès, l’auteur de romans de gare), le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay (avec Jean-Marc, l’écrivain frustré), etc.

« Parfois, par association d’idées, Gabrielle repensait à son dernier roman Dernier amour que tous les éditeurs avaient refusé à ce jour. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), pp. 198-199) ; « Tous les trois ans un bouquin publié avec une sinistre régularité. […] Beaucoup de jactance. Beaucoup trop. Pour un écrivain. » (Vincent Garbo parlant du romancier François Letailleur, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, pp. 26-27) ; « Je ne serai jamais un grand écrivain à cause de mon corps insupportable et mutilé… » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 285) ; « Je n’ai ni tête ni pensée. Et je pense ? » (le narrateur de la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust) ; « Je suis une encyclopédie à l’agonie. » (Valmont dans la peau de Merteuil, dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller, mise en scène en 2015 par Mathieu Garling) ; « C’est si grave que ça d’être cultivé ? » (Arnaud face à son amant inculte Benjamin, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Il est cultivé. Je suis débile. » (Benjamin parlant de son amant Arnaud, idem) ; « Ça fait du bien d’être con. D’être cons heureux, tous ensemble. » (Pierre Fatus dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive !, 2015) ; etc.

Certains personnages homosexuels sont dépeints/se dépeignent comme de véritables ignares ou de faux intellectuels : cf. le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens, le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier (avec le personnage central de Loïc), le film « Boy Culture » (2007) de Q. Allan Brocka, le film « Poltergay » (2006) d’Éric Lavaine, les films « Les Résultats du Bac » (1999) et « Far West » (2003) de Pascal-Alex Vincent, etc. « Moi qu’étais une bite en français. Putain, je connais rien à la littérature… » (Willie, « l’écrivain » du roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 183) ; « Vous avez de l’alcool dans le cerveau. » (Didier à son voisin homosexuel Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « J’ai pas de goût. Pas d’avis. » (François dans le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier) ; « J’écris des articles pratiquement scientifiques. » (la figure très maniérée d’Anton Tchekhov, dans la pièce Anton, es-tu là ? (2012) de Jérôme Thibault) ; « Ni énarque, ni polytechnicien, ni normalien non plus, Essobal Lenoir n’a jamais été agrégé de philo à dix-neuf ans et quart. » (l’auteur se décrivant lui-même à la troisième personne, dans sa nouvelle « Une Vie de lutte » (2011), p. 168) ; « La cervelle, ça sert à rien. Moi, je n’en ai pas. J’m’en porte bien. » (Charlène Duval dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Je croise sur le trottoir de la rue Bonaparte dix, quinze folles de boutique. […] Mon futur public, me dis-je méchamment. Non, ils ne lisent pas. » (le narrateur homosexuel, écrivain, parlant de ses confrères interlopes, dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 15) ; « Pour la plupart, ils n’étaient guère accoutumés à poursuivre longtemps une réflexion, encore moins une analyse. » (le narrateur parlant des homos, dans le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie, p. 47) ; « Sans passer pour des imbéciles, ils n’étaient pas, pour la plupart, des intellectuels. […] Ils fréquentaient plus volontiers les salles de musculation que les salles de lecture.[…] Ils ne différaient pas, en cela, de beaucoup de gays de leur âge. […] C’étaient tous de charmants égoïstes, comme on l’est à cet âge, et un peu plus encore quand on est beau et gay. » (idem, pp. 134-140) ; « Le Marais, c’est un peu comme une grande ferme où y’a de la dinde en batterie. » (Samuel Laroque dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Maintenant, c’est de la merde, Paris ressemble à un musée pour vieux cons fachos, avec des gays (il prononce ‘géïzes’) qui tètent du petit lait électronique avec des airs ingénus et qui se branlent devant Xtube. Des petits moutons. On a transformé une armée de pédés rebelles qui dérangeaient le modèle hétéro en gays, c’est-à-dire en tarlouzes de droite incapables de réfléchir plus loin que le bout de leur bite. » (Simon, l’un des héros homosexuels du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 23-24) ; « Pensez-vous qu’ils étudient ? […] Les médecins ne peuvent faire penser les ignorants. » (Adolphe Blanc en parlant des « invertis » à Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 508) ; « Je suis écrivain de littérature philosophique internationale… dans le porno. » (Jules l’homo dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « J’étais tellement conne, j’ai fini hôtesse de l’air. » (Jeanfi, le steward homo dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; etc.

Par exemple, dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, Glenn, l’un des deux héros, qualifie ses pairs homos de « crétins comme les autres ». Dans le one-woman-show Betty Speaks (2009) de Louise de Ville, le fameux essai Le Trouble dans le genre (1990) de Judith Butler est présenté comme un livre illisible et inaccessible au lecteur moyen (d’ailleurs, Betty n’arrive pas à le finir…). Dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank s’essaie à l’écriture (il dit qu’il « écrit sur les tulipes et les antiquités. »), et son copain, Jonathan, lui avoue qu’il ne sera pas un journaliste « assez doué » pour travailler dans les métiers de la presse. Dans le film « Jeffrey » (1995) de Christopher Ashley, un ami de Jeffrey lui conseille de ne pas être trop exigeant en amour, et de se trouver un garçon juste mignon, « pas un cerveau ». Dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener, Suzanne, l’héroïne lesbienne, est une universitaire en fac de psycho, et fait une thèse sur « l’identité sexuelle »… mais ses réflexions, quoique bien argumentées, sont avant tout affectives, et la désignent finalement comme une jargonneuse Gender. Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Gabriel et Nicolas, les deux potes homos, sont montrés comme deux philosophes de comptoir, dissertant sur la nécessité d’« être soi-même »… tout en faisant du trampoline ! Dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand se targue d’être « sans préjugés »… alors que juger, ce n’est pas que condamner, c’est aussi plus positivement penser. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Vincent, le jeune héros homo de 30 ans, est présenté comme un gars inculte, oisif, peu travailleur (il est d’ailleurs au chômage), ne lisant pas (alors qu’il sort pourtant avec un célèbre romancier) : « Les sentiments, ça fait pas bon ménage avec la logique. »

Certains protagonistes homosexuels sont connus pour manquer de clarté et de cohérence dans leurs discours pourtant truffés de références soi-disant « érudites » : « De toute façon avec toi, on ne sait jamais quand tu es sincère et quand tu ne l’es pas, non mais c’est vrai, tu mens tout le temps, à la fin on sait même pas quand tu dis la vérité. Même Léo, qu’est-ce que tu crois, j’ai dû lui expliquer que tu étais Foucaldien, que tu te réinventais sans cesse pour qu’il ne soit pas choqué le jour où il te connaîtrait mieux et où, en deux minutes, il te verrait changer de discours en deux secondes. » (Polly, l’héroïne lesbienne à son pote gay Mike, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 119) ; etc.

Dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio, Lola trompe sa copine Vera d’un commun accord avec Nina. Lola et Vera voient Nina comme le dindon de leur farce, la godiche-fantaisie : « Cette fille est une conne. » (Vera s’adressant à Lola) ; « C’est évident. » confirme Lola dans la dérision : « La femme avec qui je m’épanouis sexuellement est une conne ; et la femme avec qui je vis est une lumière. » Lola ne cache pas son mépris intellectuel face à Nina : « Je suis beaucoup plus émue par ta peau que par tes connexions neuronales. » ; « Côté cérébral, tu ne peux pas rivaliser avec Vera. » (idem)

Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Jacques, écrivain homosexuel, établit une typologie des amants homos, avec des références littéraires (Chester, Auden, Maxims, Vendel, Whitman). Au seuil de sa mort, il avoue ne pas être un véritable auteur : « J’ai pas su être écrivain. » (Jacques) « Bien sûr que tu l’es. Et pleinement. » (Mathieu, un de ses exs). Dans le même film, Arthur se lamente que sa copine Nadine n’ait aucun roman dans sa bibliothèque.

c) Comment en sont-ils arrivés là ?

Qu’est ce qui peut expliquer que beaucoup de héros homosexuels soient des « intellectuels par défaut » (alors que, pour certains, ils semblaient bien partis pour décrocher des Prix Nobel) ? Cela semble être parce qu’ils ont rejoint le monde des livres et de la philosophie plus par peur des autres que par amour de l’Humanité et du Réel : cf. le film « A Separate Peace » (1972) de Larry Peerce, le film « Un beau jour, un coiffeur… » (2004) de Gilles Bindi, le film « La meilleure façon de marcher » (1976) de Claude Miller, etc. Comme ils ont fait de la recherche idéalement collective de la Vérité un chemin individualiste, élitiste (et très souvent libertin), leur intelligence s’est figée en intellect froid, en prétexte pour niquer, en verbiage soporifique. Certains ont tout de « l’intellichiant » que décrit à merveille Quentin Lamotta dans son roman Vincent Garbo (2010) : « ces écrivains qui toujours se cachent derrière des mots qui ne leur coûtent rien, rien de vrai, des pauvres mecs chochotteux réfugiés calfeutrés dans des phrases parce que la vraie vie leur fait peur et qu’ils ne risquent rien à faire penser leurs personnages à leur place : ces mous sont définitivement irresponsables, ont tout juste le talent qui convient à dire le tout et son contraire, ça ne les engage jamais à rien, rien, rien du tout. » (p. 190)

d) Les techniques des libertins homosexuels pour cacher leur ignorance et leur canular intellectuel:

Au lieu de regarder leurs limites, leur bêtise ou leur ignorance en face, le plus souvent, les héros homosexuels supposés « intellectuels » jouent la politique de l’autruche… ou, ce qui revient au même, celle du paon !

1 – L’ignorance perçue comme une honte

Dans un premier temps, honteux de leur inculture (ou de leur prétention à l’intelligence), certains courent se cacher six pieds sous terre, ou semblent se réveiller d’un mauvais rêve : « Qu’est-ce qu’on va dire de moi au poulailler quand je reviendrai sans un mot ? sans une phrase, sans une idée ? On me traitera d’idiot ! Et on dira, quel paresseux ! Il n’a pas fait son boulot ! // Qu’est-ce qu’on va dire de moi à l’écurie quand je reviendrai sans un mot ? sans un non, sans même un oui ? On me traitera de sot ! Et on dira, quel paresseux ! Il n’a pas fait son boulot ! » (Arnold Turboust et Étienne Daho, dans « La Chanson du coq et de l’âne » de la comédie musicale Émilie Jolie de Philippe Chatel)

2 – Le paravent de « l’auto-parodie » et de « l’humour »

D’autres, plus futés, comprenant qu’ils ne peuvent pas se planquer éternellement (et en plus, ils ont besoin, au bout d’un moment, d’être vus et admirés !), tentent de masquer leur ignorance en forçant les traits de cette dernière… comme ça, ils se disent en eux-mêmes que la caricature finira bien par occulter et faire oublier son modèle original, par l’innocenter. Suprême ruse (et naïveté, finalement) des narcissiques que de jouer à faire croire qu’ils sont plus narcissiques qu’ils ne le sont déjà ! Ils se mettent dans la peau de « l’idiote du Village (People) »… en croisant les doigts pour que ça passe pour du génie : cf. le film « Adam et Steve » (1995) de Craig Chester, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, le film « Jeffrey » (1995) de Christopher Ashley, le film « Satreelex, The Iron Ladies » (2003) de Yongyooth Thongkonthun, etc.

Beaucoup de héros homosexuels garçons adorent mimer sur eux le rôle de la godiche blonde illettrée (secrètement cochonne SM), ayant pour seul bagage intellectuel la culture télé ou la press people… car généralement, ils sont à peine plus avancés que leur caricature adorée ! Pensez à toutes les parodies d’études pseudo anthropologiques (sur « les » homos, les différents types de sexes masculins, les péchés capitaux, etc.) que proposent certains personnages dans les pièces de théâtre et les films : cf. la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy, la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier, le one-man-show Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et de Maria Ducceschi, etc.

3 – La confusion entre intelligence et méchanceté

L’autre parade que les héros homosexuels trouvent pour se donner de l’intelligence artificielle : c’est de jouer la vénéneuse libertine, le médisant et machiavélique persifleur, la langue-de-pute professionnelle (n’oublions pas que le diable est surnommé « le malin » !) : cf. la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot, la pièce Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (2007) de Gérald Garutti, la pièce Dialogue en aux enfers entre Machiavel et Montesquieu (1864) de Maurice Joly, etc. Par exemple, dans la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, le personnage de Lacenaire a le génie du diable : il argumente bien, mais se fait l’avocat du mensonge et du crime.

Que ces personnages soient à la base doté d’intelligence, cela ne fait parfois aucun doute ; mais comme souvent ils en usent à des fins cyniques et mauvaises, ils la perdent pour la troquer contre un intellect leur donnant juste de quoi « faire leur mauvaise » tout seuls : « Brockett était intelligent, il était d’une intelligence diabolique. » (Stephen, l’héroïne lesbienne parlant de son meilleur ami homo Jonathan Brockett, dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 307) ; « C’est pourquoi Brockett écrivait de si belles pièces, des pièces si cruelles ; il alimentait son génie de chair vive et de sang ! Génie carnivore ! » (idem, p. 308) ; « [C’était] un homme absolument vicieux et cynique, un homme dangereux aussi parce qu’il était brillant. » (idem, p. 351) Je vous renvoie au code « Humour-poignard » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

4 – L’excuse du « style » et de l’« Art »

Le simulacre d’intelligence n°1 que se disputent en général les héros homosexuels, ce sont bien sûr le style littéraire et l’« Art » (ce dernier sera très souvent présenté comme un Dieu inattaquable, totalement à l’abri de la morale et du jugement critique) : « Elle attribue le succès du livre, moins à son fond qu’à sa forme. » (Françoise Dorin, Les Julottes (2001), p. 85) ; « C’était devenu un style, le style : tant que je parle, j’ai raison, je peux mentir ou j’ai rien à dire, j’ai raison – j’ai la parole, et ça s’appelle un livre ; William allait bien là-dedans. » (Tristan Garcia, La meilleure part des hommes (2008), p. 135)

L’argument du style, donc de la forme, vise à occulter le manque de fond, de sens, de but, donc au final de la forme aussi (car fond et forme sont, normalement, au service l’un de l’autre) : « Y avait rien de politique, rien d’artistique dans ce que Willie disait. Il n’était pas cultivé. C’était de la bouillie. » (idem, p. 55) ; etc.

La figure de style préférée de ces intellos beauz’ardeux fictionnels est l’inversion (cf. je vous renvoie au code « Inversion » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels), celle qui lui permet, selon eux, de bousculer tous les codes rigides de la bien-pensance, d’inventer des nouvelles théories ingénieuses, de placer la folie sur un pied d’égalité avec l’intelligence : « L’école de la folle sagesse peut sauver le genre humain. » (cf. une réplique de la pièce Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg)

À les entendre, l’ignorance serait triomphante de la raison ! Elle serait Raison ! L’Homme bête, « L’Artiste », ou le Fou, transformé, selon une mythologie pastorale, en Beatus Ille, en saurait plus que le savant. « Les débats ne servent à rien. La Réponse est artistique » disent les bobos homos fictionnels. On retrouve la thématique du « surdoué inculte » par exemple dans le roman Le Joueur d’échecs (1943) de Stefan Zweig.

Dans l’esprit de ces intellectuels-artistes, l’intelligence est supplantée et remplacée par l’art, la beauté plastique, par l’image : « Je m’imaginais une jeune fille très belle, très intelligente, très perverse. » (l’Auteur homosexuel à propos de Vicky Fantomas, dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) Ils réduit la raison à une propriété privée visible, à un instrument de pouvoir et de séduction qui se conserve jalousement dans un coffre, qui ne se partage pas (… sauf avec une petite cour d’élus). En gros, ils n’a rien compris, puisque la réelle intelligence ne se possède pas et ne s’expérimente qu’en partage.

Au final, on se rend compte que leur statut d’« intellectuels » est davantage un fantasme narcissique sans relief, un faux-semblant, ou une posture esthétique (de préférence celle du doute), qu’une réalité : « On ne sait jamais rien. » (Denis, le héros homosexuel du film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Quand je serai grand, j’écrirais. Je serais écrivain quand je serais lu, quand quelqu’un décidera que ce qu’il aura lu pourra être vendu. Ce sera la classe… Ce sera le top de la gloire quand je serais applaudi sans que je sois là, et sans même le savoir, quand on citera et récitera mes phrases, avec les chapitres des bouquins ou pour illustrer, imager, référencer, comparer. Ce sera la quintessence de la classe. Je fantasme. […] Je serais snob, je serais écrivain. […] Je ferai des livres et de la littérature. Les inquiétudes disparaîtront et si non je m’en servirai pour écrire quand je serais écrivain. J’aurais de la valeur quand on cotera mon ordinateur (encore en Windows 95) chez Sotheby’s. […] Je sais que je mens quand je dis que j’écris. Écrire c’est une apparence. » (LUI, dans la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier) ; « J’ai des lunettes noires, un foulard en soie bleu. Je les regarde derrière mes lunettes faisant semblant de lire Le Monde. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 56)

Quand leur lyrisme le lui permet, ils atteignent le ridicule inconscient de la préciosité et de la coquetterie en utilisant des mots et des adjectifs (tels que « épistémologique », « jubilatoire », « lumineux », « frais », « baroque », « transgressif », « déroutant », et tout le lexique constructiviste/émotionnel queer) plus parce qu’à leurs oreilles ils font joli et authentique que parce qu’ils sont vraiment utiles à l’avancée de leur pensée : « Certains diront que j’ai écrit une œuvre illisible, inabordable, incompréhensible, inintéressante ou je ne sais quoi encore. Je ne cherche pas à nier qu’il s’agit d’une œuvre incommode […]. » (la figure de Marcel Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 112)

5 – L’importance du CUL-turel :

B.D. « Kang » de Copi : La culture hyper-sexualisée ET asexuée à la fois

Comme les héros homosexuels ont souhaité que la sensation prime sur la théorie, ils finissent par confondre intelligence et sentiments, ou raison et pulsion, ou encore culture et CULture, en privilégiant évidemment les secondes : cf. le film « Grande École » (2003) de Robert Salis, le vidéo-clip de la chanson « Gourmandises » d’Alizée, le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol (se déroulant en khâgne), le film « Maurice » (1987) de James Ivory, le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell, le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, la pièce Fixing Frank (2005) de Michael Selditch, le film « La Philosophie dans le boudoir » (1969) de Jacques Scandelari, le film « L’École de la chair » (1998) de Benoît Jacquot, etc.

« Je décidai de devenir le polytechnicien de l’amour. » (Eugène, le héros homosexuel du one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « Les rapports sexuels augmentent la production d’adrénaline et de cortisol, deux stimulants de la matière grise : le sexe rend donc plus intelligent ! C’est scientifique. » (le Comédien de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Des idées plein la tête, même dans le sexe, des idées plein le sexe. […] On sait ce que l’amour donne, je sais maintenant ce qu’il m’enlève : la raison. » (les répliques du dialogue « conceptuel » entre les trois comédiens de la pièce Mon cœur avec un E à la fin (2011) de Jérémy Patinier) ; « Un homme pense en général au sexe 13 fois par jour… oui, je suis anthropologue… » (la femme dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; etc.

Ils mélangent souvent leur casquette professionnelle d’intellectuels et leur casquette privée de libertins. Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Zach, le héros homosexuel, a tout du prof universitaire de bazar : il arrive en retard au jury d’examen qu’il est censé présider ; et la veille de l’évaluation, il couche avec un des étudiants qu’il va devoir noter le lendemain ! Dans la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou, un des protagonistes homosexuels fait des pieds et des mains pour se construire un « savoir livresque » afin d’acquérir un puissant sex-appeal : « Je me rapetissais à lire pour séduire. » ; mais il a du mal à colmater les brèches de son inculture : « Et pourtant, s’il savait combien j’étais ignorant ».

Ces héros homosexuels réactualisent, le plus sérieusement du monde, la fameuse formule mi-ironique mi-antinomique du tombeur à deux balles qui, pour valoriser l’individu qu’il cherche à séduire, va soutenir qu’il le trouve « physiquement intelligent » : « Sa beauté indiscutable se passait de l’intelligence. » (cf. la description de Maria-José, le transsexuel M to F de la nouvelle « Le Travesti et le Corbeau » (1983) de Copi, p. 32) ; « Tu es intelligent, toi. C’est peut-être ce qui m’a séduit le plus chez toi. Ça et l’odeur de tes cheveux. Et toute ton odeur, ça m’a rendue folle depuis que je te connais, quoi. L’odeur de tes aisselles, de tes pieds. […] Ça m’a absorbée complètement, je suis devenue folle… » (Daphnée parlant à Luc, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Le latin, je l’aime en chemise. » (cf. la chanson « Veni, Vedi, Vici » d’Alizée) ; « Même si j’en ai vu des culs, c’est son Q.I. qui m’a plu. Je vis le choc de cul-ture, la belle aventure ! » (cf. la chanson « Q.I. » de Mylène Farmer) ; « L’intellect détruit l’harmonie d’un visage. […] La beauté est une forme de génie. Plus haute que le génie. » » (Lord Henry dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) ; « On n’est pas raisonnables, ni toi ni moi. […] On s’entend bien toi et moi dans un lit. On s’entend même mieux dans un lit qu’en dehors. » (Vincent ayant recouché avec son « ex » Stéphane pour une nuit, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « On ne fait pas que des soirées olé olé. On fait des soirées Scrabble. Trivial Poursuit… pour les plus cultivés… » (le narrateur homosexuel dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair) ; « Nous, les gays, on adore les visites cul…turelles. » (idem) ; etc.

Par exemple, dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand propose de faire des rébus particulièrement vulgaires avec des pas de chorégraphie mimétique et des « phrases dansées », une discipline de son cru qu’il surnomme la « Dicodanse ». Dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, Carole est prof d’espagnol, et en profite pour dire à son amante Delphine qui ne comprend rien à cette langue : « Me gustan tus pechos. » (= j’aime tes seins).

Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, dans un jardin éclairé par des guirlandes d’ampoules électriques, où est projeté un film des années 1920 en noir et blanc (avec Louise Brooks et sa coupe au carré), le spectateur part à la rencontre d’un cercle de bobos « artistes », amis d’Emma (l’héroïne lesbienne), qui s’écoutent parler de ce qu’ils ressentent et de ce qu’ils aiment esthétiquement. Par exemple, une amie beaux-ardeuse d’Emma fait une thèse sur « la morbidité chez le peintre Egon Schiele ». Joachim, le galeriste bisexuel, tient un discours soi-disant érudit (il fait référence à la bisexualité « artistique » de Tirésias, le personnage mythologique grec) et prône « l’orgasme au féminin » (qui n’aurait rrrrien à voir avec la présence des mâles : « Je suis persuadé que l’orgasme féminin est mystique » ; selon lui et les autres invités bobos-bisexuels-féministes, l’extase sexuelle serait réservé aux femmes). Emma dit qu’elle aime chez Egon Schiele la « noirceur », le côté « artiste écorché ». Tous ces personnages tiennent des discussions indigentes, pseudo « intellectuelles » et pseudo « expertes », sur la différence entre Schiele et Klimt (quel haut niveau !), discussions reposant principalement sur un échange de goûts et de sensations, et finissant par une conclusion complètement plate et relativiste : « Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas : tout est une affaire de points de vue ! ». Merci… c’est hyper profond. Adèle, l’amante d’Emma, se sent inculte devant tant d’esbroufe. Ça veut donc dire que même le réalisateur du film pense nous proposer de la culture de haute volée. On croit rêver… Par ailleurs, Adèle, qui est en filière littéraire au lycée (waou !), qui écrit un peu et qui prétend adorer les grands chefs-d’œuvre de la littérature, se révèle être pourtant une lycéenne très passive et nonchalante en cours, une fille visiblement sans conversation (l’actrice Adèle Exarchopoulos ne semble pas faire mieux que son personnage…), une piètre institutrice. Elle considère Bob Marley et Jean-Paul Sartre comme le summum de l’engagement existentiel, comme des « prophètes » (oh ben au moins ça, oui…). Emma l’initie apparemment à la science et à la culture, et Adèle aurait fait des progrès pharamineux en cours de philo grâce à ses discussions amoureuses avec Emma : en réalité, on voit que la philo dont parlent les deux filles suit l’arithmétique du plaisir sexuel : elles se moquent d’ailleurs d’elles-mêmes, en se donnant des « notes de philo » au lit et en enchaînant les métaphores filées : « Je jouis du savoir ! » s’esclaffent-elles, à poil sur leur couche.

Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Alan, l’un des héros homos, exerce le métier de prof de maths… ce qui provoque une boutade salace d’un de ses amis homos, Emory, l’antiquaire gay très efféminé (« Ça donne envie d’acheter une règle à calcul, hein ? ») qui joue à la fois à la vieille instit très intelligente méprisant ceux qui n’auraient pas sa culture (par exemple, il se moque du jeune Tex parce qu’il « n’y connaît rien à l’art » : « Elle est cruche. » lâche-t-il avec mépris) et comme un crétin (« Le dernier bouquin que j’ai commencé à lire, c’était en 1912. »).

Il ne faut pas que nous perdions de vue (et pour cela, je vous renvoie à l’éclairant passage sur « les paradoxes du libertin » du code « Liaisons dangereuses » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) que les personnages philosophes « homosexuels pratiquants » incarnent tour à tour la célébration excessive de la génitalité et sa négation dans l’intellectualisme ou le volontarisme ascétique. Ils niquent avec leurs lunettes dans une main, un livre dans l’autre ! Ouf… Ça va mieux pour la conscience ! « Je n’ai pas de stratégie, je l’ai déjà dit, mais je sais ce que je fais, je le sais très précisément. » (Vincent, l’un des jeunes héros homosexuels du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 23) ; « Je n’ai rien cherché, rien forcé. Cela s’est produit, voilà tout. » (idem, p. 25) ; « Je ne suis pas pervers. La perversité exige des efforts que je ne suis pas disposé à accomplir. Il y a dans la perversité quelque chose d’actif, de volontaire qui n’est pas dans mon caractère. Je ne cherche pas à peser sur les événements. Je les laisse survenir. Simplement, j’en mesure exactement la portée, les conséquences possibles. Je possède l’intelligence du monde et des hommes. On va ne pas m’aimer de tenir de tels propos. Qu’y puis-je ? J’en suis sincèrement désolé. Qu’on me croie lorsque j’affirme cela. » (idem, p. 25) Je suis un imposteur, un libertin, un goujat, mais à qui la faute ? Personne n’est parfait. Et puis je suis beau et spirituel même quand j’agis mal… alors je suis à moitié pardonné, non ? En tout cas, mon intellect, lui, me pardonne et me justifie de baiser à droite à gauche : « Je pourrais être, si l’on m’autorisait cette formule usée, le bel indifférent. » (idem, pp. 26-27)

6 – Le pouvoir « intellectuel » de l’argent

En lien avec l’art, certains héros homosexuels pensent que la taille de leur portefeuille est proportionnelle à celle de leur cerveau. En d’autres termes, ils se persuadent que leur investissement dans le monde du paraître, des bonnes manières, de la mode, de l’argent, palliera à leur manque de culture : pire, que la culture s’achète ! (Je vois renvoie aux codes « Promotion « canapédé » » et « Patrons de l’audiovisuel » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). « J’essayais de ne pas exagérer dans mes dépenses, mais mes goûts pour tout ce qui est culturel – le cinéma, les livres, le théâtre, les disques – finissaient par coûter cher à ma mère qui tenait les cordons de la bourse comme une grande ourse veille sur ses petits. » (le narrateur homo du roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 28)

e) Non seulement parfois bêtes mais aussi parfois méchants :

Le plus effrayant chez ces faux penseurs, c’est qu’ils ne se contentent pas de « penser mou » : ils veulent en plus empêcher les autres de penser ! Ils s’attaquent à la fois aux intellectuels de bas étage (qui leur ressemblent et qui ont le malheur de leur faire miroir !), mais aussi aux vrais intellectuels (à qui ils ressemblent peu), en cherchant à leur imposer l’idéologie du relativisme culturel, interdisant purement et simplement de « juger », de faire office de sa raison, bannissant tout discernement de type moral ou éthique, tout discours qui s’énoncerait en termes de bien ou de mal : « Ma philosophie est de la fermer, de ne jamais avoir d’avis, et d’avoir toujours tort. On me frappe la joue gauche, je tends la droite. Que voulez-vous… rien ne m’affecte. Je suis un philosophe, extrêmement philosophe. […] Au nom de la Confrérie des Philosophes, nous irons prêcher la bonne parole de par le monde. Nous ouvrirons des échoppes où l’on pourra. » (cf. la chanson « Les Philosophes » d’Arnold Turboust)

Les intellectuels homosexuels fictionnels se démarquent en général de toute forme d’héritage et de tradition, se présentent comme autodidactes, et font du passé table rase. Ils interprètent le passé à leur sauce (« Réécrire l’histoire, à nos étendards… Le futur sera bien plus que parfait. », cf. la chanson « Réévolution » d’Étienne Daho), et s’en prennent à tous les représentants sociaux du savoir et de l’éducation.

Ils leur reprochent de trop parler, d’être trop visibles et trop médiatiques, d’être excessivement brillants et orgueilleux, de trop « se la raconter » : « Assez de philosopher ! » (Sappho dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Elle fait très souvent la nique aux trop bien cultivés. Et toc ! » (cf. la chanson « Je t’aime Mélancolie » de Mylène Farmer) ; « Comme bien des intellectuels, il est d’une extrême stupidité. » (la Marquise de Merteuil dans le film « Les Liaisons dangereuses » (1988) de Stephen Frears) ; « J’abomine les intellectuels. […] Les milieux littéraires me répugnent à un point… » (Roger dans le roman L’Autre (1971) de Julien Green, p. 43) ; « Les discours chimériques, tout ça n’importe quoi ! » (cf. la chanson « Méfie-toi » de Mylène Farmer) ; « J’en ai bouffé, de la culturalité ! » (Pretorius, le vampire homosexuel dans la pièce musicale Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « Il est agréable, de temps en temps, de ne plus penser. » (Didier, le héros hétéro au moment de passer à l’acte homo, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Qui se souciera de littérature dans 100 ans ? […] Mais hélas, la raison s’empresse de nous imposer sa clarté. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; « La morale est une vermine. » (Luca, le narrateur homosexuel dans le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « Les écrivains sont des monstres anthropophages. » (Stéphane, le romancier homosexuel de la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; etc.

Par exemple, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, le héros homosexuel (parlant de lui à la troisième personne, comme la caricature d’Alain Delon) n’a que mépris pour ses profs et « leurs crétins larbins » (p. 63) : « Je tiens les enseignants pour gens facilement puérils, rarement déniaisés de l’enfance et jamais sortis de l’école, seulement grimpés sur l’estrade. » (idem, p. 44) Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, on assiste à une attaque virulente contre les intellectuels : sont visés « les femmes cultivées » et les hommes qui « ont absorbés de la culture » : « La culture, c’est l’anesthésiant des incompétents. » Dans la pièce Démocratie(s) (2010) d’Harold Pinter, Sarah est insultée de « putain d’intellectuelle ». Dans le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, le prof de maths est écrasé volontairement par Madame Sutphin. Dans la chanson « La Zizanie » de Zazie, il est question de « tenir tête au type à lunettes ». Le film « Pourquoi pas moi ? » (1998) de Stéphane Giusti démarre par le geste iconoclaste de Camille, l’héroïne lesbienne, qui met le feu à l’affiche de la pièce Œdipe Roi de Sophocle à l’entrée d’un théâtre. Dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou, le compositeur Érik Satie compare les critiques à des « animaux ». Dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, la figure de Proust s’en prend aux critiques littéraires, « à ceux-là qui s’autorisent à vous dire ce qu’ils en pensent, comme s’il était bienvenu de porter un jugement devant des parents à propos de l’éducation de leur enfant » (p. 111). Dans le roman La Cité des Rats (1979), c’est tout le patrimoine culturel qui est jeté au feu : par exemple, les interprètes féminines des amiraux Smutchenko et Smith sont tuées au pistolet ; Copi le Traducteur veut détruire tous les rayons de sa bibliothèque ; et un immense autodafé des livres de la Bibliothèque de l’archevêque est organisé par les rats : « Le Diable des Rats explosa comme une vessie remplie de lave dont les boules ardentes furent projetées sur les berges avoisinantes, provoquant l’incendie de l’Académie Française et du Louvre. » (p. 92) Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, est décrit comme « une dilettante avec des intérêts encyclopédiques ». Il méprise les « snobs littéraires » et se plaît à ironiser : « La sagesse : qu’est-ce que c’est ? »

Jalousie, quand tu nous tiens…

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) La Genèse de la prétention :

Dans la réalité, beaucoup d’individus homosexuels se prennent à la fois pour des grands intellectuels ET des « philosophes humbles et sans prétention ». Ça a pu commencer très jeunes. Ils sont nombreux à s’être sentis plus mûrs que les autres enfants de leur âge (je vous renvoie au code « Différences culturelles » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Ça a été mon cas, je l’avoue sans problème : j’étais, étant enfant, une vraie petite prétentieuse… adorable, inoffensif, souriant, gentil comme tout, incapable de faire du mal à une mouche… mais une petite prétentieuse quand même !

Le sentiment de différence intellectuelle commence d’abord avec la famille. Il arrive que le sujet homosexuel ne s’identifie ni à son papa ni à sa maman, et que ces derniers – ou bien son statut social – lui fassent honte. Par exemple, dans ses essais (La Place (1983), Une Femme (1987), et La Honte (1997)), Annie Ernaux a beaucoup écrit sur la « distance de classe et de niveau intellectuel » qui la séparait de ses propres parents. Pareil pour Didier Éribon qui, dans son autobiographie Retour à Reims (2010), raconte comment il a du mal à se reconnaître de « ce milieu ouvrier dans lequel il a vécu » (pp. 19-20) : « Pourquoi, moi qui ai tant éprouvé la honte sociale, la honte du milieu d’où je venais quand, une fois installé à Paris, des gens qui venaient de milieux sociaux si différents du mien, à qui je mentais plus ou moins sur mes origines de classe, ou devant lesquels je me sentais profondément gêné d’avouer ces origines, pourquoi donc n’ai-je jamais eu l’idée d’aborder ce problème dans un livre ou un article ? » (idem, p. 21)

Le fossé intellectuel entre les personnes homosexuelles et le reste de l’Humanité s’est creusé en général au collège, dans une indifférence/isolement savamment et lentement travaillés. « C’est un bon sujet, un enfant respectueux et tendre, plus faible et plus petit que ses camarades mais plus intelligent : il tient sans effort la tête de la classe. Bref, sage comme une image. » (Jean-Paul Sartre en parlant de Jean Genet, dans sa biographie Saint Genet (1952), p. 14) ; « Le lycée fut pour moi une effroyable et sinistre expérience. […] Je voulais toujours être pianiste et mes parents ne m’obligeaient pas à aller à l’école tous les jours. J’y allais juste assez pour rester au niveau de ma classe. Maintenant, des années plus tard, mes professeurs sont extrêmement perplexes à l’idée que quelqu’un d’aussi négligent que moi ait pu devenir un auteur à succès. La vérité est que je ne crois guère à l’école. » (Carson McCullers, la romancier lesbienne nord-américaine, citée dans la biographie Carson McCullers (1995) de Josyane Savigneau, p. 43) ; « Je savais que j’étais intelligent, que j’avais du talent. » (un témoin homo de l’essai Mort ou fif (2001) de Michel Dorais, p. 91) ; « J’affichais une distance méprisante vis-à-vis des autres élèves avec qui je ne discutais jamais. » (Jean Le Bitoux se décrivant à la fac, dans son essai Citoyen de seconde zone (2003), p. 56) ; « Il m’est impossible d’oublier tous ces camarades de classe, ces dégénérés qui se complaisent désormais dans une médiocrité vulgaire. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 7) ; « Il me fascine. […] Je me rends compte très rapidement qu’il est aussi doué que moi en classe et aussi médiocre en foot. » (l’auteur, parlant d’un autre de ses camarades de qui il tombe amoureux car il est à part, comme lui, idem, p. 11) ;« Ah ! Si seulement j’avais pu être mauvais élève, juste un peu, pour faire comme les autres. » (Michel Bellin, Impotens Deus (2006), p. 34)

Leur sentiment d’élection intellectuelle perdure souvent à l’âge adulte. Par exemple, dans son autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), l’essayiste Paula Dumont se définit elle-même comme une « consciencieuse prof de Lettres qui a passé sa vie à compulser des dictionnaires » (p. 136), maniant le verbe avec une dextérité et un raffinement rares (d’ailleurs, quand on la lit, on a l’impression de devenir intelligent, on apprend plein de nouveaux mots : vous savez ce que ça veut dire, vous, « imprécations », « acrimonie », « être bégueule », « argutie », « jocrisse », « impécuniosité » ?? Moi, pas).

Par une confusion flagrante entre perception et intelligence, certaines personnes homosexuelles nous/se font même croire en l’existence d’un « sixième sens homosexuel » : « Je pense que l’homosexualité, ça développe l’intelligence. Non pas qu’on soit plus intelligents que les autres. Mais on est plus sensibles. » (Françoise, une femme lesbienne interviewée dans l’émission Dans les yeux d’Olivier, « Les Femmes entre elles » d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq, diffusée sur la chaîne France 2, le 12 avril 2011)

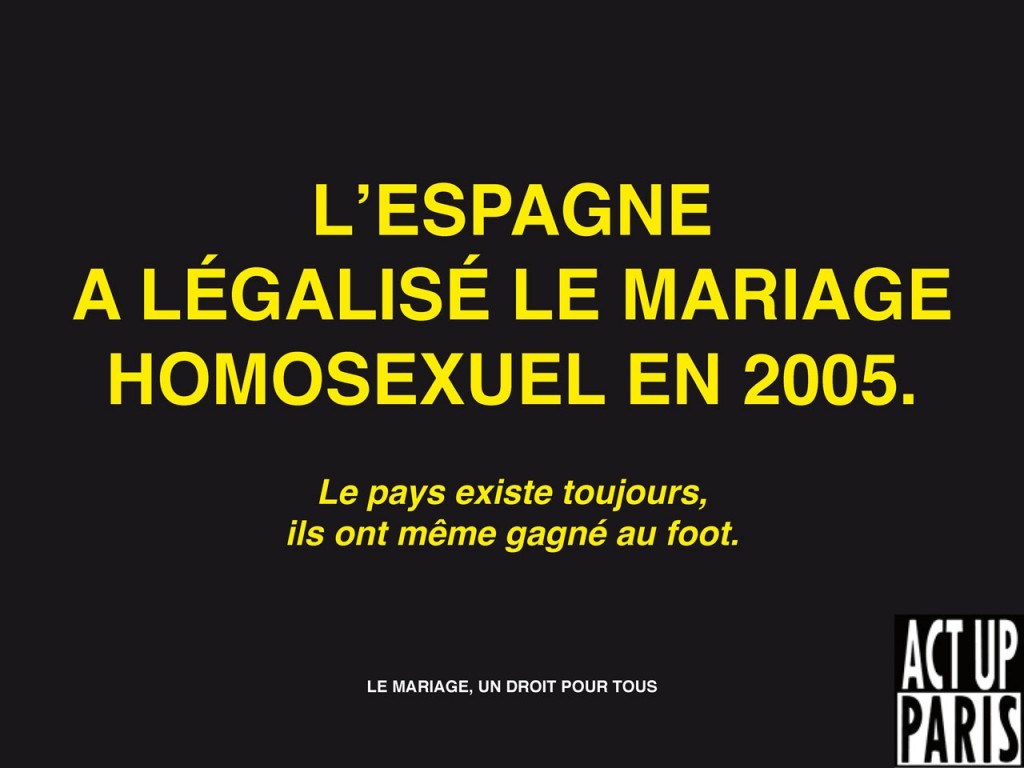

Parfois, la communauté homosexuelle est considérée socialement comme un milieu huppé et cultivé : « C’est épouvantable ce que j’ai pu entendre. Dans ces milieux-là, en usine, ça n’existe pas l’homosexualité. Un milieu de cols blancs, un milieu universitaire, c’est probablement une fourmilière pour les gais, c’est le paradis. » (un témoin homosexuel ayant grandi dans un milieu ouvrier, cité dans l’essai Mort ou fif (2001) de Michel Dorais, p. 73) ; « La pédérastie est chose fort courante dans l’armée et les universités. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 154) ; « La population gay vit dans des milieux sociaux autrement plus raffinés ou intellectuels. » (Hugo sur le site http://homophobie.free.fr consulté en octobre 2003) ; « Elle était férue de culture et d’art. » (la voix-off parlant de la Reine Christine, pseudo « lesbienne », dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; etc. D’ailleurs, rien qu’en France, tout récemment, parmi nos ministres de la culture au gouvernement, deux étaient homosexuels : Jack Lang et Frédéric Mitterrand.

Plus qu’« intellectuels », je dirais que les regroupements LGBT sont plutôt « branchés ». Et il est vrai que beaucoup de personnes homosexuelles créent des salons de penseurs, des petites causeries qui réunissent des dandys et des garçonnes bisexuelles, composant ainsi une Jet Set Rainbow prestigieuse occupant parfois le haut du pavé médiatique/littéraire : pensons par exemple au Bloomsbury Group aux États-Unis (au début du XXe siècle), aux Samedis des Stein autour de la charismatique Gertrude Stein (dans les années 1920-1930), aux réceptions mondaines de Jean Cocteau, aux salons de Suzy Solidor (dans les années 1940), au Cercle des Intellos du dimanche que j’avais fondé à Rennes puis un peu à Paris dans les années 2000, à tous ces « dîners presque parfaits » que les membres de la communauté homosexuelle aiment organiser entre eux. « Avant l’Occupation, l’homosexualité était le fait de quelques intellectuels ou de quelques blasés qui constituaient une confrérie très fermée. » (André Larue, Les Flics, 1969) ; « Le jeune antiquaire n’est pas seul : comme chaque soir, vers les six heures, un cénacle charmant se forme, par affinités, dans l’arrière-boutique de la rue du Chevalier-Français. L’élite intellectuelle de Clermont est là : un sculpteur célèbre, un tailleur, un fils de magistrat, un autre antiquaire. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, témoignant dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 74)

Les intellectuels queer et LGBT investissent en grand nombre les universités : la Resi madrilène en Espagne, l’université de Cambridge (avec le cénacle des « apôtres de Cambridge ») en Angleterre, et plus proches de nous, les Grandes Écoles françaises telles que Sciences-Po, la Sorbonne… Je me suis déjà rendu à quelques manifestations parisiennes dans ces lieux, et il ne me semble pas du tout excessif (à moins d’être aveugle et de mauvaise foi) de parler de véritable lobby bisexuel composé par les nouvelles générations montantes d’étudiants et de politiciens en France. Il y a même des fonds de recherches typiquement LGBT, des chaires d’université spécialisées dans les Gender Studies (ça a commencé aux États-Unis, et ça arrive doucement en Europe). Les associations homosexuelles s’auto-proclament spécialistes de « leur » culture : partout dans le monde se tiennent des séminaires et des colloques dont on publie les « assises », se fondent des revues d’études, s’inaugurent des fonds documentaires. En France par exemple, le Centre de Ressources Documentaires Gays et Lesbiennes de la Bibliothèque de Lyon est créé en 2005. On peut penser également aux UEH, les « Universités d’Été », qui ont lieu chaque année partout dans l’Hexagone : elles se revendiquent avec le temps comme des Études gaies et lesbiennes (et bisexuelles, et transsexuelles, et transgenres) sérieuses et solides sur le plan intellectuel. Par exemple, à en croire Juan A. Herrero Brasas dans son essai Primera Plana (2007), les universitaires queer seraient « strictement académiques » (p. 18). Strictement, oui, je crois que c’est le mot… gros « lol ».

b) En réalité, ça vole très bas :

Ce que je vais écrire dans cette sous-partie est très en lien avec quatre autres codes de mon Dictionnaire des Codes homosexuels : « Bobo« , « Faux révolutionnaires« , « Déni » et « Artiste raté« . Pour commencer, et sans vouloir être gratuitement méchant, l’intellectuel de seconde zone, je le croise à tour de bras dans la communauté homosexuelle. Je ne dresserai pas de liste-serpent, ça n’est pas le but de ce code, et puis on peut tous évoluer, on a tous le droit de revenir sur ce qu’on a dit ou écrit, on est tous libre de s’égarer un moment, de se réveiller, de se contredire, de se découvrir, et de rejoindre la Vérité, même sur le tard ! C’est pour cette raison que les quelques noms d’intellectuels existants que je citerai (même Louis-Georges Tin… Qu’il me pardonne si je donne l’air de m’acharner contre lui ;-)) ne colleront pas d’étiquette définitive de « faux intellectuels » sur le front de quiconque, mais dénonceront plutôt des rôles, des propos hypocrites et inadmissibles, qui ne disent rien des personnalités qui les tiennent à un moment donné pour masquer leurs faiblesses, leurs peurs, leur ignorance et leurs lâchetés. Je suis le premier « faux intellectuel » que je connaisse quand je prétends posséder la Vérité à moi tout seul !

Ceci étant, je le dis comme je le pense : le niveau actuel de réflexion (sur l’homosexualité, ou proposé par l’ensemble des individus qui se disent « homosexuels » sur n’importe quel sujet de société) me semble être au plus bas. D’ailleurs, il suffit de simplement tendre l’oreille et d’aller à la rencontre des communautaires homosexuels en vrai pour se rendre compte qu’ils ne montrent en général aucune appétence pour l’analyse, la réflexion collective, le travail intellectuel, la discussion désintéressée. Il n’y a qu’à voir comment le simple débat d’idées, ou la recherche d’approfondissement de certains sujets, tournent court, sont accueillis comme la peste, comme une « prise de tête » (judéo-catholico-maçonnique…) insupportable ou fatigante sur les forums de rencontres LGBT. Hoooula ! C’est que dans les discussions, il ne faut surtout pas dépasser la frontière individualiste des goûts ; si on oriente les échanges vers des considérations un peu plus élevées, universelles et ouvertes (comme la recherche commune de Vérité, comme l’amitié, par exemple), c’est tout de suite l’angoisse ! La réflexion, ça ferait mal au cerveau. On ne déconne pas avec cette chose-là…

Et sans vouloir jouer mon « vieux con », il est également déplorable de constater l’analphabétisme et l’illettrisme des internautes homos sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter : c’est à pleurer. J’ai envie de leur offrir à quasiment tous un Bescherelle. Et ça n’a rien à voir avec l’âge, une question de générations, ou même d’orientation sexuelle : c’est le désir homosexuel cru comme vrai, et pratiqué, qui rend con, aveugle et de mauvaise foi ; pas le désir homosexuel non-acté (comme je l’expliquais en préambule ; comprenne qui pourra !).

La plupart des personnes homosexuelles ne connaissent même pas leur désir homosexuel et leur propre culture. D’ailleurs, ils sont vite dépassés dans les débats de fond sur l’homosexualité dès qu’ils passent à la télé ou lors des débats publics. Beaucoup d’intellectuels non-homosexuels sont plus calés qu’eux pour en parler ! Par exemple, dans l’émission de Patrick Buisson consacrée au « communautarisme gay » sur la chaîne LCI en 2003, avec un plateau presque homosexuel à 100% (avec Pascal Sevran, Renaud Camus et Guillaume Dustan… Alain Soral étant le seul intervenant « extérieur »), Alain Soral, juste lui, arrive avec une facilité déconcertante à dépasser tout le monde intellectuellement et à élever le débat : Renaud Camus a l’air de planer complètement dans son coin ; Guillaume Dustan, fidèle à lui-même et toujours aussi « out », adopte un discours désarticulé et contradictoire ; même Pascal Sevran, le défenseur d’une homosexualité bourgeoise et discrète, qui semblait avoir, de tous, le plus de moyens de fournir une pensée construite, n’en mène pas plus large que ses confrères : « Je suis moins cultivé qu’Alain Soral… »

Guillaume Dustan