Haine de la beauté

NOTICE EXPLICATIVE

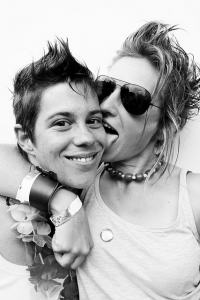

Victimes de la beauté plastique et corporelle

… donc fatalement ennemies

de la Beauté plus profonde

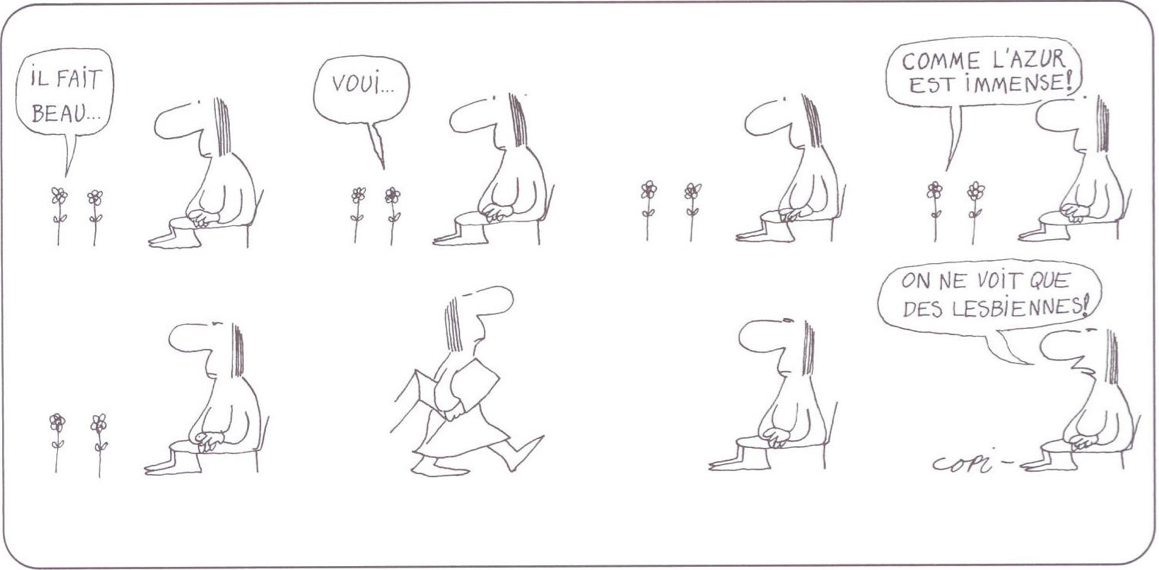

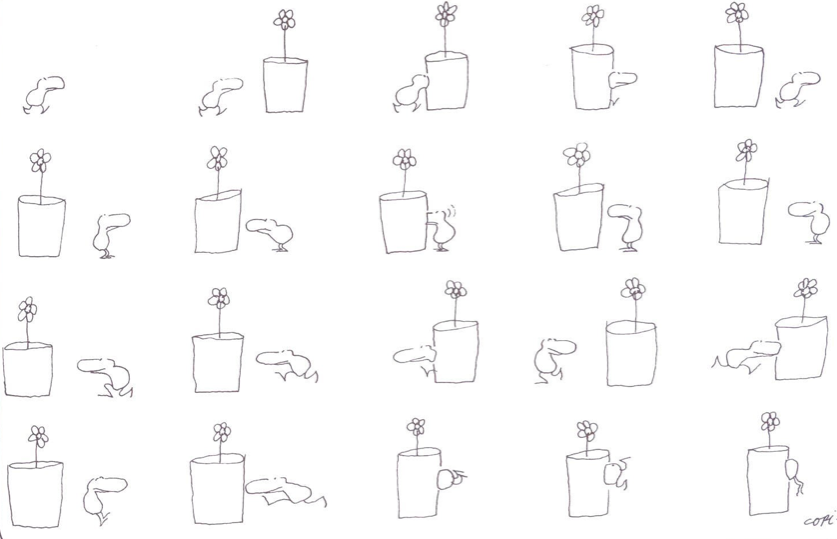

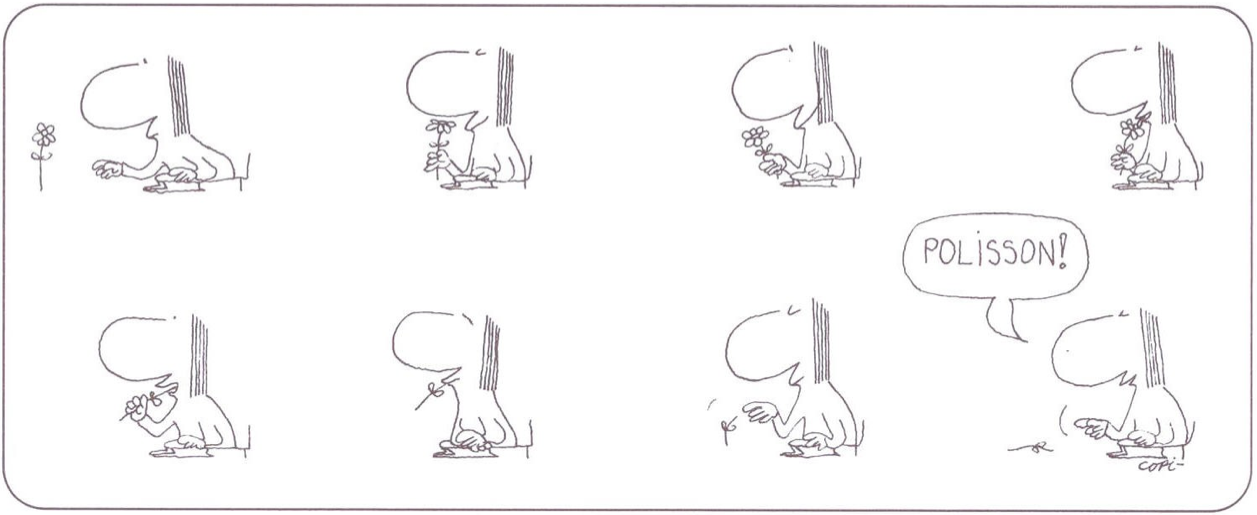

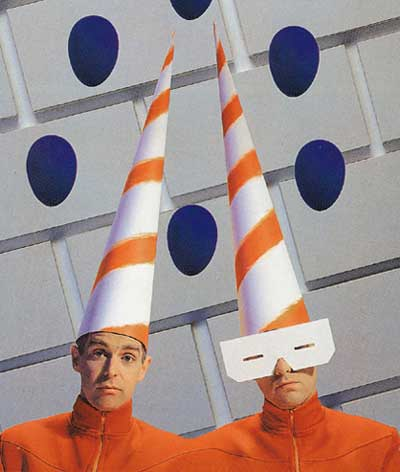

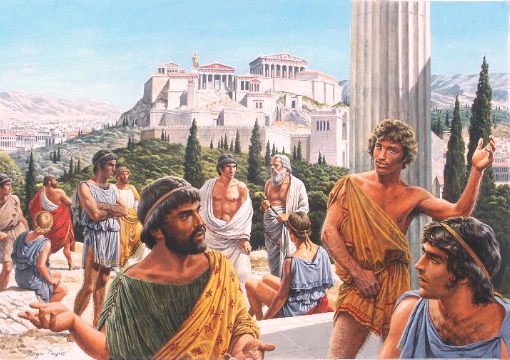

On entend souvent dire que les personnes homosexuelles auraient une sensibilité particulière pour l’art, une acuité plus accrue pour créer et apprécier la Beauté que n’importe qui. Elles seraient nées esthètes (mélomanes, épicuriennes, stylistes, etc.) sans le vouloir, comme par magie ! Cette idée reçue a la peau dure, et me semble en réalité un énorme canular que la société a orchestré pour les asservir tout en les flattant démagogiquement, et pour les réduire au silence à propos des violences qu’elle leur a infligées. Un « Va dessiner » qui résonne comme un souriant « Dégage ». Ce n’est pas parce qu’on adore la Beauté qu’on L’aime, et qu’on ne La dénature pas/détruit pas. L’idolâtrie cache toujours une haine jalouse. Et les personnes homosexuelles, parce qu’elles ont voulu/veulent posséder la Beauté comme un objet avec lequel elles pourraient magiquement fusionner afin de s’oublier elles-mêmes, n’ont pas une relation chaste à Celle-ci. Leur manque de distance par rapport à la Beauté (se) traduit en général (par) la création de kitsch et de camp (des arts de mauvaise qualité, il faut le dire), et par la croyance de la toute-puissance de la mort, de la méchanceté, et de l’artifice.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Différences physiques », « Maquillage », « Pygmalion », « Reine », « Amant diabolique », « Scatologie », « Fantasmagorie de l’épouvante », « Adeptes des pratiques SM », « Actrice-traîtresse », « Homosexualité noire et glorieuse », « Se prendre pour le diable », « Défense du tyran », « Femme fellinienne géante et pantin », « Artiste raté », à la partie « Monstres » du code « Morts-vivants », à la partie « Vomi » du code « Obèses anorexiques », et la partie « Kitsch » du code « Fan de feuilletons », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

La passion destructrice pour la Beauté

Film « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau

Il est difficile d’expliquer pourquoi bon nombre de personnes homosexuelles, connues pour être les rois des esthètes, sont attirées par le bas de gamme kitsch, l’idiotie, et le laid. L’une des raisons que j’invoquerai, c’est leur rapport fanatique à la Beauté. Dans leurs rêves asexués, parce qu’elles ne se sont fiées qu’à un certain type de beauté (la moins intéressante, la plus évidente et superficielle, à savoir la beauté plastique défendue par les magazines de mode), pour délaisser la vraie Beauté (la Beauté grave de la Croix et de la Résurrection), elles s’imaginent naïvement que le beau est forcément bon, innocent, et tout-puissant. Elles confondent l’esthétique avec l’éthique au point qu’elles se disent qu’elles aiment d’amour ce qu’elles trouvent visuellement beau.

Mais un beau jour, pendant qu’elles berçaient la Beauté en orgueilleuses mamans, elles ont découvert avec amertume le divorce parfois possible entre esthétique et éthique : ce qui est beau peut aussi faire le mal ; leur actrice hollywoodienne a desservi les systèmes politiques les plus abjectes ; et la vraie Beauté, parce qu’Elle aiment tous les Hommes et qu’Elle se laisse toucher, a consenti à se rendre potentiellement faible et instrumentalisable. Et ça, elles ne l’ont pas digéré : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. […] Ô sorcières, ô misère, ô haine, c’est à vous que mon trésor a été confié ! » (le début du roman Une Saison en enfer (1869-1872) d’Arthur Rimbaud)

Depuis, certaines fuient la beauté comme la peste. « La beauté est trop amère, je suis un homme blessé » (Olivier Py, L’Inachevé (2003), p. 71). Finalement, elles reprochent à la Beauté d’être belle, forte et fragile à la fois, foncièrement bonne, et de n’être que cela. Parfois, elles regrettent qu’Elle ne se laisse pas dénaturer, même si Elle se laisse exploiter. Elles la voudraient objet magique soumis à leur volonté, instrument de pouvoir et de séduction, bijou qu’elles pourraient conserver dans leurs coffres, ou engendrer par l’art.

Paradoxalement, à la conviction qu’elles peuvent prendre la Beauté dans leurs mains et La créer elles-mêmes, va se superposer, du fait de leur échec, la conviction que la Beauté n’existe pas ou qu’Elle est inaccessible, inintelligible, diabolique, laide, dangereuse. Elles se vengent de leur propre naïveté en mêlant les extrêmes esthétiques, le très beau et le très laid. Comme Sylvano Bussotti, Hervé Guibert, Manuel Puig, et bien d’autres, elles passent insensiblement de la scatologie au raffinement glamour, du conte enfantin au gore. Le chœur des sorcières shakespearien dans Macbeth (1606) énonce le curieux credo esthético-éthique de la communauté homosexuelle : « Le hideux est beau, le beau est hideux. » Fini la beauté fade ! Maintenant, c’est la fascination pour la laideur, la monstruosité, la vieillesse ou la méchanceté qui gagne à leurs yeux une relative dignité, qui se pare de lucidité.

Tandis qu’elles continuent de croire que « tout est beau » (Andy Warhol, cité sur le site http://www.st-ambroise.org) avec des cœurs dans les yeux, certaines personnes homosexuelles établissent une frontière étanche entre beauté et bonté, et se servent de l’excuse de l’art pour instaurer un lien entre Beauté, Amour et mort. Elles vont ainsi trouver particulièrement belle non pas la mort en elle-même mais la représentation de la mort, la mise en scène du risque (notamment à travers la corrida, la boxe, le cirque, l’art gothique). Elles partent du principe que la Beauté est quelque chose qui ne durera jamais, que c’est la mort qu’elles admirent en Elle. Elles se passionnent, comme Luis Cernuda, pour « la splendeur de la fugacité et la beauté éphémère ». Elles croient que seule l’irruption subite de la mort dans la beauté arrivera à concilier la Réalité et leurs désirs.

C’est pourquoi elles peuvent trouver le mal beau. Elles sont esthétiquement attirées par les méchantes de dessins animés (Vampirella ou Cruella fait l’unanimité quand il s’agit pour certaines de se déguiser à l’occasion d’un bal masqué ou d’Halloween). Cette attraction pour la « beauté du diable » n’est pas très évidente à expliquer – en effet, comment peut-on fêter la Beauté par sa presque-négation ? –, mais force est de constater qu’elle est une réalité de leur désir. L’Homme qui amalgame l’éthique avec l’esthétique, et surtout qui fait passer l’esthétique avant l’éthique – alors que pourtant, l’esthétique obéit à l’éthique, comme la beauté obéit à la Réalité –, ne fait attention qu’à ce qu’il veut en oubliant la manière dont il le veut, est tenté de faire de l’échelle de ses désirs (j’aime/j’aime pas) son échelle de valeurs (c’est bien/c’est mal) ou de goûts (c’est beau/c’est laid). Et il souffre de placer ses désirs avant ce qu’il sait bien ou mal, de cette désunion entre ce qu’il veut et ce qu’il est, ce qu’il voit « beau » et ce qui devrait être dans l’idéal. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’une éthique humaniste préside à sa passion pour la beauté et pour la laideur. Tout ce qu’il produit, même de laid, il le fait au nom de la beauté (donc pour lui de l’amour !). La destruction de la beauté, venant de certaines personnes homosexuelles, n’est par conséquent pas sciemment exécutée : en aucun cas elle ne doit être rangée du côté de la perversion morale.

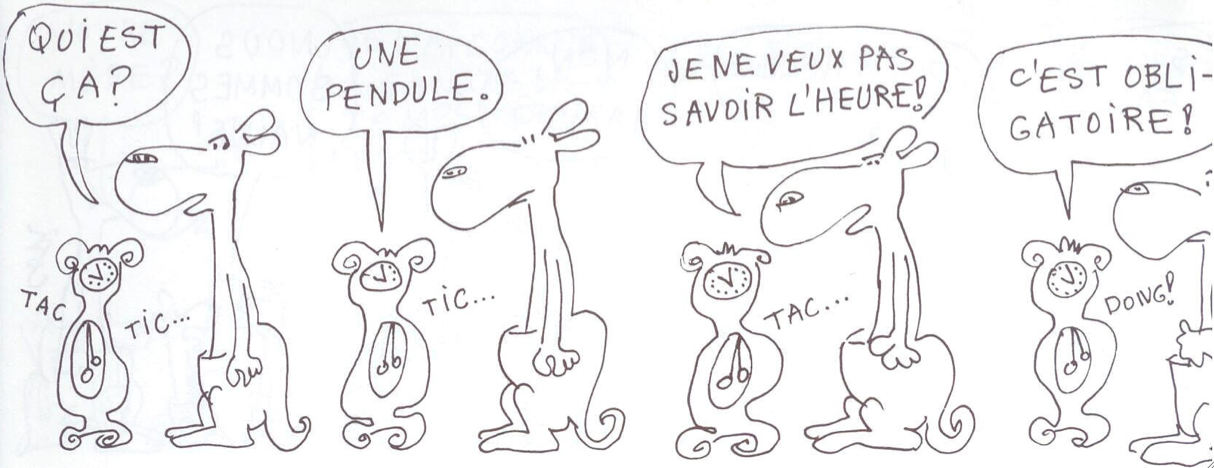

Le désir de mort décliné en goût de la merde : le kitsch et le camp « queer »

Pour une majorité de sujets homosexuels (mais on pourrait dire de même pour leurs alter-ego hétérosexuels), la merde, c’est un peu comme la madeleine de Proust : un fétiche du désir. La scatologie et le goût de la pisse s’étalent dans beaucoup d’œuvres homo-érotiques, et concernent également la personne homosexuelle lambda, même si celle-ci préfère les attribuer uniquement aux artistes étiquetés « atypiques » ou aux soi-disant « détraqués du ‘milieu’ » (cf. je développe beaucoup plus le thème dans le code « Scatologie » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Sans aller jusqu’à ces extrêmes, et quand leur esprit romantique impose la décence et le refus de la saleté, certaines personnes homosexuelles en restent généralement à la frontière du fantasme de merde légèrement actualisé (humour « pipi caca » ou « en-dessous de la ceinture », saleté couplée paradoxalement à une scrupuleuse coquetterie, focalisation sur le sexe, grossièreté langagière, etc.).

La régression au stade anal, bien avant de mériter d’être jugée odieuse ou gamine, doit à mon avis être comprise comme une difficulté d’avoir un corps « propre », au double sens du terme : non sale et à soi. Il existe dans l’usage de la scatologie une revendication légitime du droit à reconnaître les merdes de l’existence. Certaines personnes homosexuelles demandent en effet à la société sur-protectrice qui les a gavées pourquoi, depuis leur enfance, elle leur a barré l’accès à la merde (laideur, difformités, mort, privations, risques, efforts, combats, interdits, rappel des limites et des manques, etc.), celui qui leur aurait permis de comprendre que la Vie est plus forte que la mort. Arrivées à l’âge adulte, leur quête de la merde se fait alors plus autoritaire… et s’exprime parfois radicalement par le désir de la produire elles-mêmes et de la goûter ! Elles désirent montrer la merde qui se cache derrière le maquillage social (c’est pourquoi elles présentent souvent la blancheur comme perdue ou trompeuse), signaler que ce maquillage est lui-même de la merde, ou que la merde proprement dite n’est pas plus méprisable que celui-ci puisqu’elle peut embellir et dissimuler une réalité sociale jugée insupportable.

Pour dire une sexualité insatisfaisante et un rapport au monde décorporalisé, beaucoup de personnes homosexuelles élaborent une esthétique du mauvais goût appelée « kitsch ». Ce dernier procède de ce que j’appellerai un « baroque narcissique ». Bon nombre d’artistes homosexuels actuels ont tendance à se revendiquer du baroque pour conspuer le classicisme qu’ils jugent « mauvais » et d’arrière-garde. Ils s’éloignent à mon avis du vrai baroque, le « baroque humaniste », celui du métissage universel, prôné par Alejo Carpentier. Le baroque humaniste, contrairement au baroque narcissique, n’est pas un courant artistique créé pour s’opposer au classicisme et instaurer une élite néo-baroque, mais bien une maison universelle censée abriter aussi les soi-disant auteurs « classiques » : « Le baroque doit se voir comme une constante humaine. » (Alejo Carpentier, Razón De Ser (1980), pp. 38-65)

Le kitsch fait partie du baroque narcissique étant donné qu’il mêle l’amour du beau et de la merde, de la démocratie et du totalitarisme. Tous les régimes politiques, religieux, artistiques, qui jadis se sont caractérisés par leur volonté de détruire l’Homme et sa liberté, en sont les plus gros producteurs. Comme le souligne José Amícola dans son essai Manuel Puig Y La Tela De Araña Que Atrapa Al Lector (1992), « le kitsch relie tous les éléments les plus réactionnaires sous une forme artistique » (p. 127).

Nos sociétés actuelles attribuent à cet art « tape-à-l’œil » ou « pacotille » une légèreté qu’il n’a pourtant pas, puisque le kitsch est l’attrait pour le maquillage des systèmes despotiques. S’appuyant généralement sur le folklore et le divertissement bon marché pour amortir sa réelle violence, il est le vernis esthétique appliqué par les dictatures quand celles-ci cherchent à occulter l’absence totale de culture. Milan Kundera lui a probablement donné la meilleure définition qui soit : « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde. […] Il est un paravent qui dissimule la mort. » (Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être (1984), pp. 357-367) Les défenseurs du kitsch se proposent de sauver ce qui est destiné à la poubelle, à la fois pour dire que tout est artistique et que rien ne l’est si l’élite bourgeoise qui définit le bon du mauvais goût ne décide pas d’y investir son argent et son idéal de vie.

La différence entre le kitsch et l’art de qualité a l’air très mince. Sur la photo instantanée, ils semblent quasiment identiques. C’est sur la durée que le kitsch jaunit, car il privilégie l’image (autrement dit l’intention) à la Réalité. Le kitsch surgit de ce qui est humain et du regard amer que portent les Hommes sur leurs propres actes (pensez aux réactions que nous pouvons parfois avoir face aux photos de mariés exposées dans les magasins des photographes, condamnées au kitsch ou sauvées de lui selon notre clémence et notre paix intérieure). Tout est kitsch. On pourrait même dire qu’il y a du « kitsch presque objectif », selon la formule de l’éminent Jean-François Frackowiak, celui qui touche à la naïveté, à l’innocence touchante, à la bonté : il suscitera parfois le même rejet que les « bons sentiments ». Mais une chose devient « plus kitsch que les autres » quand l’Homme rentre à l’excès dans le paraître, le narcissisme, ou la jalousie.

Le kitsch est étroitement lié à la haine de la contrefaçon matérialiste, exprimée paradoxalement par un surinvestissement dans le paraître. En ce sens, « les filles et les garçons sans contrefaçon », autrement dit les personnes homosexuelles, méritent tout à fait leur titre d’« enfants du kitsch ». Ce n’est pas sans raison que Severo Sarduy allie homosexualité et kitsch quand il qualifie le mouvement artistique néo-baroque de « kitsch, camp et gay ». On retrouve le kitsch dans la naïveté paradisiaque des photos-peintures de Pierre et Gilles, dans l’accoutrement outrancier de Marianne James en cantatrice allemande, chez les artistes du Pop Art, dans les décors psychédéliques de Pedro Almodóvar, dans le dépouillement grunge et misanthrope du bobo underground, dans les « mises en scène-masturbation-intellectuelle » de Marcial Di Fonzo Bo, ou bien encore dans l’esthétique de Jean-Paul Gaultier. Les personnes homosexuelles sont souvent des grands amateurs de cet épate-bourgeois facile qu’est le kitsch. Arthur Rimbaud, par exemple, avoue sa passion pour les « peintures idiotes » et les « refrains niais » ; Paul Verlaine revendique les « images d’un sou » et les bibelots d’une culture de masse en désuétude (Daniel Grojnowski, « Sentes buissonnières », dans le Magazine littéraire, n°321, mai 1994, p. 45). Beaucoup de sujets homosexuels se désignent eux-mêmes comme des consommateurs incultes, des « enfants gâtés du capitalisme » (Frédéric Martel, Le Rose et le Noir (1996), p. 114), des « dandys déliquescents » (Jérôme Dahan dans la revue Platine, n°11, avril/mai 1994, p. 13) assumant avec fierté des goûts minables qui n’iraient pas avec leur rang. Leurs personnages (et parfois eux-mêmes) regardent les mauvais feuilletons de début d’après-midi pour mamies-gâteau, adulent les chanteurs-paillettes, et se montrent assez peu cultivés derrière leurs faux airs de premiers de la classe. Leurs goûts oscillent entre les extrêmes : elles peuvent aimer à la fois la mauvaise variet’ musicale et l’opéra classique, se forcer à consommer ce qui leur est présenté comme « de qualité » ou de se laisser aller à apprécier de la merde commerciale. Dans les deux cas, c’est souvent le paraître qui l’emporte sur le goût. Le kitsch attire l’œil et lui seulement, alors que l’art se prétend plus cérébral et veut aussi parler davantage au cœur.

Incroyable mais pourtant vrai : ce qui plaît à beaucoup de personnes homosexuelles dans la culture camelote, c’est (excusez l’expression, mais je n’ai pas d’autres mots) qu’on les prend pour des connes. Elles se rendent compte de l’hypocrisie sadique et souriante des médias ou du monde bourgeois, mais elles aiment ce culot-là. Il les fascine et les attire : on ose « se foutre de la gueule » de personnes aussi intelligentes et importantes qu’elles, apparemment en toute innocence, dans l’indifférence générale… et elles trouvent cela scotchant ! Elles développent une réelle passion pour la nullité, pour la bêtise télévisuelle, mais pas n’importe laquelle : la bêtise très sincère, qui se prend au sérieux, qui n’a pas conscience d’elle-même, qui est énoncée par la bimbo blonde ou la bourgeoise ultra-sophistiquée qui souhaitent réellement le bonheur de l’Humanité tout entière (et des bébés phoques !). Qui, je vous le demande, a bien pu favoriser le surprenant come-back de Chantal Goya dans les années 1990 ? Qui attaque et défend encore les stars oubliées, si ce n’est la communauté homosexuelle ? Il s’agit de renverser certaines valeurs en remettant à la mode ce qui a été effacé. Ce n’est pas compliqué : à partir du moment où en apparence et à l’image on leur veut du bien, les personnes homosexuelles adorent qu’on les berce d’hypocrisie, qu’on leur fasse avaler des couleuvres qu’elles engloutissent volontairement pour montrer à l’infantilisation qui elle est, qu’on les traite comme des débiles ou des gamins qu’elles ne sont plus. Car elles prennent un malin plaisir à contenter ceux qu’elles détestent, en pensant se venger d’eux en leur obéissant exagérément.

Certes, elles adorent qu’on les prenne pour des connes, mais attention : elles seules se donnent le droit de l’avouer. En règle générale, elles gardent le secret sur leur passion. La dévoiler reviendrait à montrer au grand jour leur goût secret pour la soumission et l’infantilisation, et donc leur retirerait tout le prestige d’avoir été les seules à avoir su déceler le « second degré » du totalitarisme, ou le « bon goût du mauvais goût ».

Ne nous trompons pas. Le kitsch homosexuel n’est pas uniquement réductible au folklore Gay Pride, ni même à la surcharge que nous observons dans l’appartement d’un Renato de Cage aux Folles : il peut être au contraire assez minimaliste et dépouillé. C’est alors l’excès de dépouillement qui évoque le charme ronflant du kitsch. Le rapport de distance des personnes homosexuelles avec le kitsch oscille entre proximité et rupture absolues. En général, elles aiment que leurs goûts de daube ne soient pas pris totalement au sérieux, que leur fausse distance par rapport à leur attrait pour la merde et le totalitarisme culturel soit tenue secrète. Elles vont alors se construire un écran cynique à leur passion du kitsch, appelé « camp ».

Ce courant « artistique » découle naturellement du rose du kitsch : il n’est que sa face cachée, noire et agressive. On compte beaucoup de représentants du camp parmi les personnes homosexuelles. Ceux-ci rêveraient que la frontière entre le kitsch et le camp soit infinie. En réalité, elle est dérisoire : ce sont encore une fois les deux marionnettes d’une même conscience qui simulent le duel, car finalement, le kitsch et le camp se rejoignent totalement dans les extrêmes, dans l’inversion.

La distinction entre eux serait d’abord chronologique : le camp est historiquement un néo-kitsch apparu dans les années 1960. Par ailleurs, le kitsch et le camp divergeraient quant à l’intention : le camp constituerait une forme de kitsch consciemment produit (contrairement au kitsch qui serait « naïf », « populaire », « bête », « commercial »), un « kitsch second degré », ou plus radicalement un « anti-kitsch ». La différence se ferait aussi dans la thématique : le camp se vengerait du kitsch par un goût de la laideur davantage marqué (pornographie, scatologie, films d’épouvante, drogues, apolitisme ou militantisme anti-« système », nihilisme seventies, etc.), un irrespect systématique pour tout ce qui est commun, un rejet de la naïveté, un humour beaucoup plus trash et décalé, ou une totale « neutralité ». En ce sens, un homme tel que Frédéric Sanchez, qui s’habille « classique », en noir, pour ne pas rentrer dans les « clichés homos », qui affirme haut et fort que « ni Sheila ni Dalida ne donneront de la voix dans son mange-disque », qu’« il déteste le kitsch » et qu’il est un « anti-DJay » (cf. l’article « Frédéric Sanchez, Illustrateur sonore », sur le site www.e-llico.com, consulté en juin 2005), est le prototype de l’Homme camp, donc kitsch, car l’anti-kitsch est aussi une attitude kitsch. « L’essence du Camp, c’est ça, non ? Ridiculiser, essayer de détruire quelque chose qu’on aime, pour démontrer que c’est indestructible » fait remarquer à juste raison Emir Rodríguez Monegal (dans son article « El Folletín Rescatado, Entrevista A Manuel Puig » (1972), Revista De La Universidad de México, vol. XXVII, n°2, octobre 1975, pp. 25-35). Rien n’est totalement kitsch en soi, et tout est fatalement kitsch puisque tout ce qui est humain est kitsch. Se révolter contre l’humain, c’est être à nouveau humain. Le camp est contre lui-même et contre le kitsch, c’est-à-dire qu’il se nie et s’adore. Il gomme ses origines, fait un « kitsch du kitsch » en croyant s’en éloigner, croit qu’il ne copie pas parce que précisément il copie dans l’inversion. Voilà son paradoxe. La meilleure façon d’échapper au kitsch totalitaire, c’est finalement de ne pas le fuir à tout prix, de tolérer d’être un peu kitsch par la force des choses, non parce que nous l’aurions désiré mais à cause de notre (amour de la) condition humaine. Sinon, nous nous condamnons à y retomber sous une forme plus masquée en créant un kitsch ironiquement intentionné, totalitaire en somme.

Ce n’est pas par hasard que le monde intellectuel voit en général le kitsch et le camp comme des sous-genres artistiques gémellaires puisque ces derniers sont une atteinte à l’intelligence humaine alors qu’ils se prétendent justement « géniaux de subtilité (ou de nullité) », l’un par le rêve sucré, l’autre par l’horreur gore. La dictature du camp est celle qui se place en grande ordonnatrice du bon et du mauvais goût. Ses promoteurs homosexuels pensent qu’ils peuvent se permettre, parce qu’ils possèdent à eux seuls la définition du bon goût, de franchir de temps en temps la frontière d’un mauvais goût qui auraient aussi la saveur d’un inédit et transcendant « bon goût » réservé à leur élite bobo. Pour eux, il y a un « mauvais ‘mauvais goût’ » et un bon « mauvais goût » (le « mauvais goût sain » comme dirait le Prétextat Tach d’Amélie Nothomb, dans le roman Hygiène de l’assassin, 1992) dont eux seuls connaîtraient la recette.

Du coup, ils ne voient pas qu’ils font de la merde à force de dire qu’ils la font. Ils se présentent comme des artistes d’avant-garde, ceux qui « sentent » le beau dans la laideur, qui trouvent, à l’image des décadents de la fin du XIXe siècle, la rédemption dans la médiocrité. Ils se plaisent à croire – sûrement parce que la société les y a aidé – que les personnes homosexuelles sont de grands créateurs. D’un point de vue uniquement quantitatif, c’est indéniable. Mais qualitativement, il y a de quoi nuancer… (cf. je vous renvoie au code « Artiste raté » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels)

Les personnes homosexuelles, comme tout être humain, ont à apprendre à aimer la Beauté et à découvrir qu’Elle les aime. Car elles ne L’aiment pas assez, c’est une évidence !

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) La beauté plastique désincarnée, élue déesse innocente et toute-puissante de la communauté homosexuelle :

À force d’étudier des œuvres de fictions traitant d’homosexualité, on constate très vite qu’il existe un antécédent lourd entre Beauté et homosexualité (cf. le roman Marcos, Amador De La Belleza (1913) d’Alberto Nin Frías, le film « Une Grâce stupéfiante » (1992) d’Amos Gutman, le film « The Pretty Boys » (2011) d’Everett Lewis, le film « O Beautiful » (2002) d’Alan Brown, le roman Toutes les filles son belles à vingt ans (2014) d’Andromak, le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie Macdonald, etc.). La Beauté est le lieu d’une blessure secrète… la blessure de l’idolâtrie. Beaucoup de héros homosexuels semblent obnubilés par la Beauté : « Je vous avais dit : j’aime le beau et je mourrai beau. » (Jarry dans son one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman) ; « Manifestement, il a tout pour lui : beau, intelligent. » (Guillaume, le héros homosexuel, par rapport à Grégory le petit copain de Gérard, dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset) ; « Il est beau. » (Elio parlant d’Oliver, son amant, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; « Le cœur de l’homme est touché par la beauté, si infime soit-elle, de la taille d’une fourmi ou d’une araignée. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), p. 259) ; « Et oui, Dieu était une femme… allez y touchez, touchez… Je comprends, vous êtes impressionnés… Moi, aussi, à chaque fois que je me regarde dans une glace… Ça me fait pareil… C’est tellement beau. J’comprends que vous ayez tous les yeux fixés sur moi. » (Lise dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Le rugby se mit à me plaire et, piètre joueur, malgré mes muscles inutiles, je devins une sorte de photographe officiel du club. La photo était un solide alibi dans mon admiration de la beauté. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 22) ; etc. Par exemple, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, c’est grâce à l’adjectif « guapa » (« belle » en espagnol) que Mariela devine l’homosexualité de son mari Miguel. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Emory, l’un des personnages homosexuels, a scotché, pendant son adolescence, sur un beau garçon ; et, les yeux fixés dans le vide, comme ensorcelé, il n’arrive pas à se défaire de son souvenir : « Il est absolument beau. » Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel insiste pour que ses neveux soient des tops models : « On a envie que nos neveux soient cultivés. Et surtout beaux. Oui, c’est très important pour nous, les gays. »

Certains personnages homosexuels sont d’ailleurs connus pour être les incarnations vivantes de la beauté (cf. je vous renvoie au code « Don Juan » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels), et donnent aux homosexuels la réputation d’être les hommes les plus beaux de la Terre : « Déjà que vous nous piquez tous les beaux mecs, laissez-moi au moins notre intuition ! » (Alice à son meilleur ami homo Fred, dans la pièce Coloc’ à taire ! (2010) de Grégory Amsis) ; « Je veux être beau. Je veux qu’on me désire et que tout le monde ait envie de coucher avec moi. » (Pierre, le héros homosexuel de la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Salut ma beauté ! » (Ninon, la lesbienne claquant la bise à son pote homo Guen, dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) ; etc. Par exemple, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti, Martin, « l’homo » présumé, a la réputation d’être beau. Dans le film « Close » (2022) de Lukas Dhont, Léo raconte à son amant Rémi une métaphore de leur couple : celle d’un canard jaune (Rémi), plus beau que les autres, qui tombe amoureux d’un lézard (lui, en l’occurrence), et ensemble ils font du trempoline pour sauter jusqu’aux étoiles. D’ailleurs, Léo présente Rémi comme un garçon qui se distingue par sa beauté : « Toi, t’es jaune, mais beaucoup plus beau que les autres. »

Mais de quelle beauté/Beauté parle-t-on au juste ? Celle avec un petit « b » (la beauté visuelle, plastique, réifiée, esthétique, inconsciente, présentée comme immortelle, mais qui est figée, éphémère et mortelle) ou celle avec un grand « B » (la Beauté intérieure, éternelle, libre, consciente d’Elle-même, résurrectionnelle, celle qui comprend et dépasse la mort, la vieillesse, la maladie, la haine) ? Il semblerait que le héros homosexuel les ait fait fusionner au profit de la « petite » beauté… même si, en intentions, c’est moins clair. En général, il choisit le camp de la beauté plastique et superficielle : « Moi qui suis chrétien, je trouve ça beau d’aimer les corps : ‘aimer la chair, c’est aimer l’Homme’. » (Chris parlant à son amant Ernest dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 127) ; « Je choisissais les plus beaux et vivais une intense aventure de dix secondes avec chacun. » (le narrateur homo parlant du jeu des regards à l’opéra, dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 44) ; « À 18 ans, j’allais me faire des soins en institut de beauté. » (le protagoniste homosexuel dans le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard) ; « Le rugby se mit à me plaire et, piètre joueur, malgré mes muscles inutiles, je devins une sorte de photographe officiel du club. La photo était un solide alibi dans mon admiration de la beauté. » (le narrateur homo de la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 22) ; « Khalid, j’admirais tout en lui. J’aimais tout en lui. […] Les lumières autour de lui. Sa richesse. Khalid était riche. Tout en lui me le rappelait. Me le démontrait. […] Khalid était riche et il était beau. Khalid était riche et il était beau. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 81) ; « Il rêvait d’être un acteur célèbre, adulé. Il se voyait beau comme Matt Damon, Brad Pitt ou Johnny Depp, s’imaginant baraqué, avec des jambes hypermusclées qui lui permettraient de bondir et de courir après des bandits pour les arrêter. Il remporterait un oscar ou deux, ferait la une de tous les journaux et serait poursuivi par des paparazzis. Il voulait tant qu’on l’aime… » (Marcel, l’un des héros homos du roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 18)

Très souvent dans les fictions, la Beauté est associée à l’innocence absolue, tellement absolue qu’Elle ne laisserait plus de place à la conscience, à la liberté humaine, et finalement au désir : « La vraie beauté n’en a jamais conscience. » (cf. la chanson « Vis-à-vis » d’Étienne Daho) ; « Tu sais pas encore que t’es vraiment beau. Ça te rend si séduisant. » (Jacques, le héros homosexuel quinquagénaire s’adressant à son jeune amant Mathan de 19 ans, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Les privilèges de la beauté sont immenses. Elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas. » (Jean Cocteau dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville) ; « Sa beauté indiscutable se passait de l’intelligence. L’élégance avec laquelle elle portait un corsage entièrement brodé de diamants sous une hermine et une toque en plumes d’oiseau de paradis pour monter les escaliers de l’Opéra, la faisait paraître d’un naturel parfait chez les figurants de la jet society. » (cf. la description de María-José, le transsexuel M to F, dans la nouvelle « Le Travesti et le Corbeau » (1983) de Copi, p. 32) ; « Ralph était merveilleusement beau, et la parfaite beauté physique a souvent l’étrange effet de spiritualiser la passion qu’elle inspire. » (Ramon Fernandez, Philippe Sauveur, 1924) ; etc. Par exemple dans le roman L’Amour en relief (1982) de Guy Hocquenghem, la Beauté est figurée par un jeune Tunisien aveugle qui ne devine rien de la grâce qu’il dégage. Même scénario avec le personnage de Rob, l’homosexuel aveugle à l’intrigant et innocent éclat, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, ou encore avec le personnage de Léo dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro.

À entendre le héros homosexuel idolâtre et esthète, la « Beauté » serait inviolable, intouchable, à l’abri de la critique, toute-puissante, virginale, incapable d’être dénaturée par l’Homme. Elle serait la Présence céleste descendue Elle-même sur certains objets « artistiques » ! « La Beauté est une des formes du Génie. Que dis-je? Elle surpasse même le Génie, n’ayant pas comme lui à se démontrer. » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, p. 41) ; « Que la beauté soit toujours dans nos vies.» (Romeo détournant l’écriteau « Que la beauté vive en cette demeure » qu’il lit dans la maison de peintre qu’habite son futur amant Johnny, dans le film « Children Of God », « Enfants de Dieu » (2011) de Kareem J. Mortimer) ; etc.

Le personnage homosexuel ne croit pas en l’Incarnation divine, mais plutôt en la Matérialisation divine. Au fond, il n’aime pas la Beauté réelle, quotidienne, incarnée, relationnelle, tachetée d’imperfections. Il adule la beauté plastique. Autrement dit, il est médusé devant la beauté comme il l’est face à une œuvre d’art. Dans son esprit, l’Éthique fusionne avec l’esthétique (il pense que ce qu’il trouve beau, il l’aime d’amour), l’Amour se confond avec l’art (… ou, ce qui revient au même, se dissocie totalement de l’art et de la Beauté) : « J’aimais tout de lui, ses tableaux, ses vêtements… Tout ce qui le concernait me fascinait. Il n’y avait pas une seule ombre au tableau. Il était drôle, généreux et toujours plus beau ! » (Bryan par rapport à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 16) ; « Aimer un garçon, ça ne veut rien dire. Ce n’est pas pour ça qu’on est homo. D’ailleurs, je ne l’aimais pas. Je le trouvais beau, c’est tout ! » (idem, p. 32) ; « Kévin avait raison, nous fîmes plein de choses ensemble. À commencer par la peinture, nous y consacrions tous nos mercredis après-midi… puis tous nos week-ends… puis n’importe quand ! C’était un fabuleux prétexte pour nous retrouver. Comme promis, il fut très patient même si, au début, il prenait un peu trop au sérieux son rôle de professeur. Je n’en avais jamais eu d’aussi beau. Pour la première fois de ma vie, j’étais amoureux de mon prof. » (idem, p. 82) ; « Cette fichue peinture à la fois nous réunissait et nous séparait » (idem, p. 82) ; « Quoi que maman dise, elle était belle, cette infirmière : je l’aime. » (cf. la chanson « Maman a tort » de Mylène Farmer) ; « Tu es belle. Je t’aime. » (Petra à son amante Karin, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder) ; « Je regardais les beaux objets fractals illustrant le volume et voyais Sheela, Linde et Rani dans l’un d’eux. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 64-65) ; etc.

Parfois, le protagoniste homosexuel préfère sa beauté à lui-même, à sa personne, ou aux autres : « Ce nouveau Narcisse s’éprendra de sa propre beauté. » (la conteuse à propos de Dorian Gray, dans la pièce Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, mise en scène par Imago en 2012) ; « Je choisis mes amis pour leur beauté. » (Lord Henry, idem)

Il a tendance à ne pas lier la Beauté à l’Humanité incarnée, sexuée, réelle, libre dans son chemin vers la mort-vaincue-ensuite-par-la-Vie. Il parle plutôt d’une beauté aérienne, minérale, dévitalisée, inaccessible, fétichisée : « Puis lui vint la conviction que cette femme était belle : elle ressemblait à une fleur étrange qui aurait poussé dans l’obscurité, quelque fleur rare, quelque fleur pâle sans tache ni imperfection. » (Stephen, l’héroïne lesbienne à propos d’Angela Crossby, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 173) Cette beauté abstraite a la fadeur « idyllique » de l’androgynie angélique (dans le double sens d’« androgyne » : une « moitié d’être humain », ou bien un « ange asexué, ni homme ni femme ») : « À ce moment, elle ne connaissait rien d’autre que la beauté et Collins, et les deux ne faisaient qu’un seul être, qui étaient Stephen. » (Stephen, l’héroïne lesbienne parlant d’elle-même, op. cit., p. 26) ; « Faisons à nous deux un héros de roman. […] J’irai dans l’ombre à ton côté. Je serai l’esprit. Tu seras la beauté. » (Cyrano à Christian dans la pièce Cyrano intime (2009) d’Yves Morvan) ; « Arlette était la fille la plus belle que Silvano eût rencontrée à Paris, elle avait l’air d’un éphèbe. » (Copi, La Vie est un tango (1979), p. 104) ; « Plus beau que jamais, il ressemblait à un ange… à mon ange. » (Ednar à propos de son amant Dylan, dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 37)

Tout en considérant la Beauté comme inviolable par les autres, le héros homosexuel, parce qu’il se croit aussi divin qu’Elle, va tenter de L’approcher, de La posséder, de la mettre en boîte ou sous verre : « Hillary pose devant ce photographe qui s’applique pour immortaliser la beauté de la jeune femme. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 10) ; « Je les regardais s’engouffrer tous dans l’escalier qui menait au balcon, lorsque je reconnus Perrette Hallery de dos… accompagné d’une magnifique femme en manteau de poil de singe, rousse à mourir sous son chapeau à voilette, la peau laiteuse et la démarche assurée. Le cliché de la belle Irlandaise, Maureen O’Hara descendue de l’écran pour insuffler un peu de splendeur à l’ennuyeuse vie nocturne de Montréal, la Beauté visitant les Affreux. […] La fourrure de singe épousait chacun de ses mouvements et lui donnait un côté ‘flapper’ qui attirait bien des regards admiratifs. Les hommes ne regrettaient plus d’être là, tout à coup. » (le narrateur homo observant son futur amant accompagnant sa jolie maman rousse à l’opéra, dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 44) ; etc. Par exemple, dans le film « Death In Venice », « Mort à Venise » (1971) de Luchino Visconti, le débat entre le musicien homosexuel Von Aschenbach et son ami Alfred tourne précisément autour de la prétention homosexuelle à la création de la Beauté. Bien évidemment, c’est Aschenbach qui défend le pouvoir absolu du créateur sur Elle, contrairement à son acolyte qui ne pense pas que la Beauté vienne uniquement de l’artiste et de ses sens (« La beauté, fruit du labeur… Quelle illusion ! »).

Le goût de la beauté plastique entraîne le héros homosexuel vers le purisme, la maniaquerie, l’orgueil du Pygmalion (qui exploite et consomme son amant, qui se prend pour Dieu), la grâce mortelle des objets (un objet, c’est froid et inerte comme la mort, rappelons-le), et pour le coup, son fanatisme possessif/fétichiste le détourne de la pureté, de l’Amour vrai, et du monde vivant : « Seul Jioseppe Campi est capable d’imiter la beauté ! » (Campi, le sculpteur déifié du roman Le Musée des amours lointaines (2008) de Jean-Philippe Vest, p. 12) ; « Je remarque toutes les fautes de goût de cet appartement. […] Je cherche la place que tu vas prendre entre tous ces meubles. » (le héros de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; etc. Par exemple, dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel, un des personnages homos aime faire venir dans son appartement parisien des gigolos « banlieusards » qu’il considère comme de jolis bibelots, des « beautés exotiques ».

Le rapport passionnel du héros homo à la beauté plastique est potentiellement violent et déshumanisé, car il possède de fortes accointances avec l’inceste (inceste avec un proche parent, ou même plus simplement avec une mère symbolique telle que l’actrice), avec le manque de chasteté et de distance par rapport à l’objet de désir. Dans les œuvres homosexuelles, à chaque fois qu’il est question de Beauté, l’inceste ou le viol rôdent très souvent dans les parages ! (cf. le film « Belle Maman » (1998) de Gabriel Aghion) : « Il y a des centaines de photos de maman. Elle était si belle… Il ne fallait pas la toucher tant elle était si belle… » (Thomas, dans le bâti Lars Norén (2011) d’Antonia Malinova) ; « Regarde : tu es beau, intelligent, bon élève. Tes parents vivent dans le mythe d’un fils parfait. » (Chris à son amant Ernest dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 112) ; « Aujourd’hui, c’est moi l’homme. Un homme pour mon père. Beau et fort pour mon père. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 35) ; « C’était l’heure matinale où sortait le jeune et beau papa du huitième, dont il était justement dommage qu’il fût papa, ou plus exactement qu’il eût commis cette faute de goût avec une maman. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 70) ; « La beauté de sa mère était toujours une révélation pour elle ; elle [Stephen] la surprenait chaque fois qu’elle la voyait ; c’était l’une de ces choses singulièrement intolérables, comme le parfum des reines-des-prés sous les haies. […] Anna disait parfois : ‘Qu’avez-vous donc, Stephen ? Pour l’amour de Dieu, chérie, cessez de me dévisager ainsi !’ Et Stephen se sentait rougir de honte et de confusion parce qu’Anna avait surpris sa contemplation. » (Stephen, l’héroïne lesbienne à propos de sa propre mère, Anna Molloy, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 49) ; « Ma mère était belle. Sa beauté était sans doute sa liberté. Les voisines la jalousaient. La maudissaient. Elles avaient raison. Ma mère était belle mais je ne le voyais pas. Ma mère était jeune. Elle était ma grande sœur. C’est le rapport qu’elle a imposé entre nous. » (Stephen, op. cit., p. 36) ; « Sa mère était tellement parfaite que tout ce qui lui advenait devait à son tour être parfait… […] Elle avait été la belle Anna Molloy, très admirée, très aimée et sans cesse courtisée. » (idem, pp. 112-113) ; « Mes deux cousins, ces deux beaux mecs de mon âge que j’avais repérés au cimetière » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 409) ; « Non ! Mais t’es beau, t’es bien foutu… T’es bourré de talent. Tout ce que tu tentes te réussit, […] tu séduis qui tu veux. » (le père de Bryan à son fils homosexuel, op. cit., p. 412) ; « Il passa de plus en plus de temps devant son écran, se créant tout un univers de rêve. Il avait ainsi un père qui ne l’eut pas abandonné et une mère qui ne chercha pas tant à le contrôler en voulant trop le protéger. Son oncle n’hésiterait pas à lui offrir son corps et sa beauté, car Marcel adulait son oncle, homme séduisant toujours entouré de beaux mecs aussi attirants que lui. Il lui arriva souvent de se branler en rêvant à ce type au charme irrésistible qui dormait dans la chambre d’à côté, ou en train de lui faire l’amour. » (Marcel par rapport à son oncle Alain, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 19) ; « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi [= homosexuel] ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Adrien parlant de son jeune amant Malcolm, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60)

b) À force d’être trop désincarnée dans l’idolâtrie, la Beauté apparaît décevante, voire monstrueuse et diabolique :

La découverte progressive que la vraie Beauté ne se possède pas (sinon, on La fait mourir et Elle pourrit dans nos coffres : n’oublions pas qu’Elle n’est belle qu’à la condition d’être vivante et libre !) engendre chez le héros homosexuel une auto-dévalorisation de soi, une comparaison excessive avec l’amant fantasmé pour ses atouts physiques, un désir de fusion frustrant et potentiellement obsédant, une suspicion croissante par rapport à la beauté plastique/à la vraie Beauté : « Mais pourquoi la Beauté n’est-elle pas contagieuse ? » (Helena dans la pièce Le Songe d’une nuit d’été (1596) de William Shakespeare) ; « Je sais qu’on peut tout pardonner, sauf la beauté et le talent. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) d’Yvon Bregeon et Franck Desmedt) ; « Beaucoup trop jolies pour être honnêtes. Beaucoup trop. » (cf. la chanson « Beaucoup trop jolies » de Véronique Rivière) ; « Tu réjouis mon œil et embellis mon âme. Je ne peux m’empêcher de te regarder. Tu me fascines. Tu es beau, tu es trop beau. Chaque détail de toi me chavire. On dirait que tu as été fait pour ça. Pour me séduire. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 211) ; « En plus, t’as toutes les qualités que je n’ai pas. […] T’es beau, t’es nature, t’es droit et fidèle. Tu dis toujours la vérité. Moi, je fais tout le contraire. » (Kévin à Bryan, op. cit., p. 325) ; « Je voudrais être dans ton corps, je voudrais être toi ! […] T’es beau, je voudrais te ressembler mais aussi mieux te connaître, savoir qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu aimes et ce que tu détestes… » (Bryan à Kévin, op. cit., pp. 330-331) ; etc.

La beauté physique n’étant pas à la hauteur des espérances du héros homosexuel, ce dernier dévalue à la fois la beauté et la Beauté : « J’ai misé trop haut sur l’échelle de la beauté. » (Zach, le héros homosexuel, après s’être pris un vent par Nate, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « La beauté se détraque. » (Charlène Duval lors de son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Le laboratoire du corps humain transforme toute la beauté du monde en dégoût. » (Jérémy Patinier, La Fesse cachée (2011), p. 98) ; « La Nature est injuste ! La Beauté est injuste ! Et bien le corps aussi ! » (Lourdes dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « Mais pourquoi toute ma vie ai-je été esclave de la beauté ? » (Jacques, le héros homo quinquagénaire, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « J’ai bien trop su salir le beau que tu mettais dans nos nous. » (c.f. la chanson « Comme ça » d’Eddy de Pretto) ; etc. Comme son attrait pour les belles choses a un goût amer d’inceste ou de possession (prostitution ?), la beauté finit par laisser de marbre et par provoquer le dégoût : « Elle me répète qu’elle m’aime et je joue avec elle comme un petit animal effrayé. Ses baisers me donnent la nausée. La manière dont elle s’est jetée dans mon lit, dont elle s’est couchée contre moi, sans que je lui demande rien, me dégoûte. […] Son insouciance, sa beauté me répugnent. » (Heinrich en parlant de Madeleine, dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 65) ; « Il n’y a rien de plus monstrueux que la beauté d’une strip-teaseuse. » (l’Auteur dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi)

Par exemple, dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Harold, l’un des héros homosexuels, crie sa douleur de ne pas être né aussi beau qu’il le voudrait, et sa vengeance contre la beauté des autres : « Il a une beauté naturelle peu naturelle. » (dit-il par rapport au beau gosse décérébré Tex) ; « La beauté est superficielle !… Et c’est éphémère. Si éphémère. » Il écorche, au passage, la beauté de son colocataire Michael, gay lui aussi : « Michael est le charme… désincarné. » Dans le film « Marguerite » (2015) de Xavier Giannoli, Kyril, le dandy anarchiste efféminé, scande qu’il ne veut « plus de religion ! » et déclare la mort de l’art : « Merde à la beauté ! »

Dans l’esprit du héros homosexuel, la beauté est liée à la mort, s’annonce comme une catastrophe : cf. le roman El Amargo Don De La Belleza (1996) de Terenci Moix, le film « Fatal Beauty » (1987) de Tom Holland, le vidéo-clip de la chanson « Beau Malheur » d’Emmanuel Moire, le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson (avec le concours de beauté détruit par un violent orage en 1974), le film « Smukke Dreng » (« Beau garçon », 1993) de Carsten Sønder (où la beauté est liée à la prostitution), la chanson « Beau » de Lou (parlant du suicide d’un homosexuel), etc. « Tu es tragiquement beau. » (Mike à « M. », dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 39) ; « Moi, le premier jour, je me suis dit : ‘Tiens, il est beau !’ Le lendemain aussi… Le troisième je te cherchais partout, et le quatrième tu me manquais déjà. Ensuite, tu m’as pourri la vie ! » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 112) ; « Kévin se faisait draguer aux mariages, moi je repérais les beaux mecs dans les cimetières. On faisait une sacrée paire ! » (idem, p. 409) ; « La beauté peut blesser aussi profondément qu’un glaive à deux tranchants. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 137) ; « La beauté est le début de la terreur. » (une réplique prononcée dans le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger) ; « Une figure admirable, c’est pire que tout. » (l’héroïne de la pièce La Voix humaine (1959) de Jean Cocteau) ; « Rhabille-toi où je vais mourir. (Anthony, le héros homosexuel s’adressant à son jeune filleul nu, Jim, aussi homosexuel, dans le roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; etc.

Dans la chanson « L’Adorer » d’Étienne Daho, par exemple, il est question de « l’infidèle à la beauté assassine ». Dans la pièce Confessions d’un Vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander, Prétorius décrit le « visage beau et terrifiant » d’un inconnu qu’il a rencontré. Pendant le concert du groupe Indochine Météor Tour à Bercy le 16 septembre 2010, sont intercalées sur écrans géants des scènes de guerre avec des images de majorettes, de reine de beauté. Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Todd, l’un des héros homosexuels, n’a qu’une ambition dans la vie : « Mourir jeune et joli. »

La Beauté, comme la Vérité (cf. « Y’a que la Vérité qui blesse ! ») ferait mal : « N’avons-nous pas souvent été blessés par ceux qui ‘ne font que dire la vérité’ ? Les pensées véritables ne doivent pas toutes être dites. […] Nous ne devrions pas nous précipiter pour ouvrir grand les portes et autoriser la lumière à éclairer des lieux discrets. Car ceux qui ont vu les mystères cachés nous parlent de beauté, mais aussi de douleur. Et il est préférable que certaines choses demeurent invisibles, que certains mots ne soient pas prononcés. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), pp. 99-100) ; « Quand on se réveille, je propose que l’on retire nos bandeaux, mais Vianney trouve ça prématuré. Il geint ‘Pas cette fois, s’il-te-plaît…’ Avant qu’il ne parte, je lui raconte l’histoire de La Symphonie Pastorale de Gide. Vianney dit que c’est triste, cette fille aveugle à qui on fait croire que le monde est beau, et qui, quand elle recouvre la vue, s’aperçoit qu’on lui a menti. » (Mike racontant son « plan cul » avec un certain Vianney, un garçon laid qu’il accueille chez lui alors qu’il a les yeux bandés, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 85-86) ; etc.

Dans beaucoup d’œuvres de fiction homo-érotiques, la beauté n’est pas présentée comme un atout, une valeur positive et humaine. Tout le contraire ! C’est plutôt un handicap, un cadeau empoisonné qui assigne un sombre destin. « Il y a des moments, je voudrais être laid, ne plus séduire, ne plus être désiré. » (Malcolm dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 121) ; « Vous devez fatiguer de vous faire dire que vous êtes beau. » (Amanda s’adressant au héros homosexuel Nelligan, dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay) ; etc. Par exemple, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, le personnage du Don Juan homosexuel, Vincent Garbo, est « irrémédiablement affligé d’une beauté plus proche d’une inhumaine perfection que de l’harmonie d’un beau dans la nature toujours composé de quelques baveux détails » (p. 39). La Beauté est considérée comme un danger mortel et diabolique, qui soumet et asservit à la fois celui qui La porte et son adulateur. Ce dernier perd tous ses moyens, ne semble avoir aucune résistance face à Elle : « La chasse d’eau, c’est mon éjaculation. Dès qu’un beau gosse me sort sa jolie queue molle et commence à la manipuler, je gicle. » (le personnage du « chiotte public », dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 82) ; « Je suis devant lui. Je rêve. […] Il a du charme. Détermination. Cruauté. Tendresse. Tout est là. Je le reconnais. […] Il m’attire, il me domine. Je suis à lui. Il est le Roi. Le roi Hassan II. Il est beau. Je l’aime. Sans douter, je l’aime. On m’a appris à l’aimer. À dire son nom. À le crier. Il est beau. Il est important. Tellement beau, tellement important. » (Khalid, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 9) ; « Et s’il y avait de la divinité dans tout ça, c’était dans la beauté elle-même. C’était à la beauté même qu’il fallait rendre un culte. » (idem, p. 78) ; « Je t’ai vu descendre du ciel, un matin d’hiver. Je t’ai vu seul, sombre et silencieux. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 453) ; « Je tremble devant votre beauté et votre pouvoir. » (le Rat à la Reine, dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) ; « Agnès me plaisait parce qu’elle était belle et que mon point faible, à moi, c’est la beauté des femmes. » (Suzanne dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, pp. 222-223) ; « Et puis, il est si beau ! » (Adrien, excusant toutes les infidélités de son amant Malcolm, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 45) ; « Putain, ce salaud, plus il est dégueulasse, plus il est beau. » (Doumé à propos de son amant Willie, dans le roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 157) ; « Quand la porte s’est ouverte, je suis resté planté devant elle comme une grosse merde. Elle portait une robe noire moulante et décolletée, qui faisait ressortir sa peau laiteuse, ses seins pareils à deux blocs de beurre frais. Aux pieds, elle avait des mules en soie noire, avec un liseré genre plumes d’autruche de la même couleur. Elle avait des ongles vernis eux aussi de la même couleur, enfin si on considère que le noir est une couleur, aussi bien ceux des mains que ceux des pieds, comme j’ai pu m’en rendre compte quand elle a négligemment fait glisser sa mule gauche pour caresser son mollet droit avec ses orteils. Sa tenue, ça faisait limite pute du quartier rouge à Amsterdam, sauf que sur elle c’était superclasse, je sais pas comment vous dire, elle était superbelle, et superflippante. Je m’assois sur le tabouret en ébène. Elle m’apporte un verre avec une substance un peu trouble dedans, genre sirop d’orgeat ou de gingembre, vous voyez ce que je veux dire ? Je lui demande ce que c’est. Elle me dit de deviner. Je goûte. Un machin indescriptible. Amer, mais avec une note de citron, de sucre, et un arrière-goût un peu fade aussi, limite farineux, sauf que la farine ça a pas de goût, alors je dirais limite lacté, mais plus comme du lait en poudre que comme du vrai lait. Je lui dis que je ne devine pas. Et alors là, véridique, elle me fait : ‘C’est un philtre d’amour.’ […] les auréoles des seins qui pointent sous le tissu, qui ont l’air de vouloir le transpercer […] Elle me paraît minuscule, et comme en hauteur, au sommet d’une montagne, parmi les neiges éternelles. Pour couronner le tout, elle a beau être assise immobile dans le canapé, j’ai l’impression qu’elle remue ses hanches, qu’elle ondule de droite et de gauche, comme si elle faisait la danse du ventre, avec des oscillations de sirène, des variations régulières de courbe sinusoïdale. Vu d’ici, ça fait plein de petites étoiles scintillantes. L’image se décompose, à travers une sorte de filtre brumeux, un diamant taillé ou un kaléidoscope, comme dans les films psychédéliques ou les premiers épisodes de Columbo. » (Yvon en parlant de Groucha dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, pp. 262-264) ; « Corinne, assise à ses pieds, observait Jason, incrédule. Avec son maillot de bain qui représentait des têtes de mort sur fond noir, il ressemblait vraiment à un messager des dieux de l’enfer. ‘Encore une beauté d’archange, songeait-elle. » (Corinne, op. cit., p. 83)

Dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), la beauté est considérée comme dangereuse, comme une occasion de tomber. Pawel Tarnowski, homosexuel continent, parlant de Goudron, l’écrivain plus âgé que lui et qui a tenté de le pervertir dans sa jeunesse, évoque la faiblesse de ce dernier pour sa beauté juvénile : « L’écrivain qui ne cherchait qu’une aventure amoureuse, ne l’aurait pas regardé deux fois s’il n’avait pas été séduisant. » (p. 173) Plus tard dans le roman, le Comte Smokrev, libertin et pédophile, ayant reconnu chez Pawel la même faiblesse homosexuelle pour la jeunesse qu’il éprouve lui-même, tente de le mettre à l’épreuve par rapport au jeune David, que Pawel a pris sous son aile : « Nous apprécions tous les deux… la beauté. [Il jeta un regard subtil à David de l’autre côté de la pièce.] Il représente un danger pour vous. » (Smokrev, p. 483)

On observe chez beaucoup de héros homosexuels vieillissants un mépris croissant pour la Beauté, et pour leurs pairs homosexuels plus jeunes et plus beaux qu’eux, mépris qu’ils ont du mal à s’approprier tant par ailleurs ils connaissent leurs fantasmes de jeunesse et leur célébration du jeune éphèbe gay. Le jeunisme, étant un mouvement idolâtre (puisqu’il fête la beauté de magazine en croyant honorer la vraie Beauté), s’accompagne bizarrement d’un mépris des petits minets homosexuels : « Sans passer pour des imbéciles, ils n’étaient pas, pour la plupart, des intellectuels. […] Ils fréquentaient plus volontiers les salles de musculation que les salles de lecture. […] Ils ne différaient pas, en cela, de beaucoup de gays de leur âge. […] C’étaient tous de charmants égoïstes, comme on l’est à cet âge, et un peu plus encore quand on est beau et gay. » (Jean-Paul Tapie, Dix Petits Phoques (2003), pp. 134-140) Le héros homosexuel, tandis qu’il essaie de s’attirer les faveurs des petits jeunes qu’ils idéalisent dans l’angélisme, se venge de sa faiblesse sur la nouvelle jeunesse homosexuelle, en la qualifiant très fréquemment de « superficielle », d’« arrogante », de « lâche », de « naïve », d’« ingrate », d’« inexpérimentée », etc.

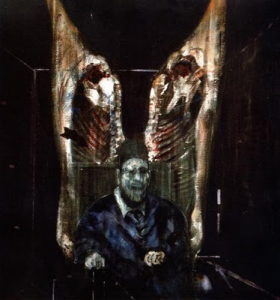

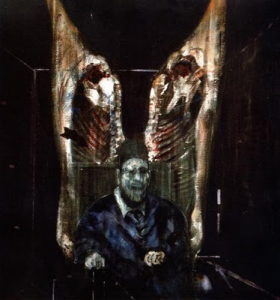

c) Une obsession/déception de la beauté plastique qui va jusqu’à la violence et la destruction :

Tableau « A Terrible Beauty » de Francis Bacon

La déception du héros homosexuel par rapport à la beauté s’accompagne en général d’un mouvement incontrôlé de destruction ou de viol, visant paradoxalement non pas à détruire la beauté mais à la restaurer/à la transformer en Beauté par la laideur et l’agression.

On voit en effet le personnage homosexuel fictionnel perdre la boule uniquement parce qu’il ne se remet pas de la beauté qu’il contemple : « Tu es beau, calme, irrésistible, mais pas de doute : envahissant. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 210) ; « Il est même trop beau pour moi, moi qui n’ai jamais eu aucune assurance sur mon physique. » (Adrien en parlant de son amant Malcolm, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « Tu es beau, tu es trop beau, c’est inhumain ! » (Bryan à son copain Kévin, op. cit., p. 300) ; « Comment fais-tu ? T’es trop beau. T’es infernal. » (idem, p. 317) Le roman Le Pavillon d’or (1956) de Yukio Mishima raconte justement comment un moine, rendu fou par la perfection d’un temple, devient incendiaire : « Je voudrais tordre le cou à celui en qui j’ai cru si fort, celui en qui mes lectures savent bien que j’ai cru : le dieu du Beau. » (p. 73) ; etc. Dans la comédie Les Divas de l’obscur (2011) de Stephan Druet, la beauté est réduite à un trophée diabolique (= le prince charmant) que l’ensemble des divas cherchent à posséder, se disputent, et finissent par détruire dans un emballement collectif incompréhensible : une fois qu’elles l’ont écartelé, elles regrettent amèrement d’avoir « tuer la Beauté même ». Dans la poésie Le Condamné à mort (1942), Jean Genet tient un double discours quant à la beauté : à la fois il l’adore (« La beauté, toujours je l’ai servie ! ») et il la hait (« Mutile la beauté ! »). Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca se montre particulièrement impitoyable face à ses prétendants amoureux si seulement ils ont le malheur de ne pas correspondre à ses critères physiques.

Le héros homosexuel jalouse la Beauté et veut La violer : « Promettez-moi d’apprendre à salir la beauté, mon ami. » (Jacques s’adressant à son ex-amant Mathieu, dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré) ; « J’ai remarqué qu’Antoine, il est beaucoup plus musclé que moi. […] Il est drôlement bien foutu. » (Julien parlant de son voisin de pupitre, le bel Antoine, dans le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet) ; « Cette perfection avec laquelle tu m’humilies… je me souviens avoir eu envie de te profaner, de te faire payer ta beauté. » (Denis à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Ô beauté, ô splendeur, bonté ! Puissé-je ne vous avoir jamais rencontrées !… Mon sort est de vous annihiler, je suis voué à votre destruction… Je vous ai en mon pouvoir, et je veux vous détruire. » (Claggart dans l’opéra Billy Budd (1951) de Benjamin Britten) ; « C’est le rêve de ta vie de te faire bien empaler, enculé efféminé, petite Reine de la Beauté du podium de ton quartier. » (Fifi d’adressant à Pédé, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Nous étions deux filles. Vous étiez la plus belle à l’orphelinat. Quand on nous passait en revue vous étiez toujours la préférée des parents d’adoption. » (Vicky à la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « J’ai été beaucoup plus belle que vous. » (idem) ; « Je ne sais pas quand, ni où, mais je sais que je te baiserai. J’en fais la promesse sur la tombe de ton pote. T’es trop beau ! Je n’y suis pour rien si tu me fais bander ! » (Laurent parlant à Kévin, dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 459) ; etc. Dans le film « Nettoyage à sec » (1997) d’Anne Fontaine, par exemple, Jean-Marie se fait sodomiser par le beau et provoquant Loïc dans le sous-sol de son pressing, avant de lui coller le fer à repasser brûlant sur la figure et de le tuer en le jetant violemment par terre. Dans le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, Jézabel, l’héroïne bisexuelle, est dessinatrice et détruit ses croquis et ses toiles.

Ce que le héros homosexuel reproche à la Beauté, c’est au fond le mal qu’il Lui fait en cherchant à la posséder pour lui seul, c’est l’espoir démesuré et égocentrique qu’il mise sur Elle. « Nous avons été cruels et nous avons été splendides. » (Dorian Gray à son amant Basile, suite à la mort de Sybille qui s’est suicidée parce que Dorian l’a répudiée, dans la pièce Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, mis en scène par Imago en 2012) Par exemple, dans les fictions homo-érotiques, quand le nom de la « Beauté » est applaudi, c’est généralement une diversion pour occulter de sombres pratiques ou un mensonge identitaire : cf. le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton (avec le sauna et sa magnifique déco gréco-latine), le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot (avec le personnage homo de Marcel, surfant sur des sites Internet homos, et mentant sur ses attributs physiques, pour draguer : il se décrit « comme étant beau, grand et découpé. » p. 19)

C’est parce qu’il atténue la brutalité et la réalité du viol par l’esthétique, par la « Beauté », que le héros homosexuel se met parfois à désirer le viol. Il lui arrive de trouver le diable beau : cf. la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen (avec le dandy esthète homosexuel et cruel, le baron Lovejoy), la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, le film « Dirty Love » (2009) de Michael Tringe, le roman Joyeux animaux de la misère (2014) de Pierre Guyotat, etc. Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, au moment où Mike, le narrateur homosexuel, apprend par son amant d’un soir qu’ils ont baisé sans capote alors que ce dernier lui avoue après-coup qu’en fait il est malade du Sida, que l’état de beauté est décrété : « Je trouve R. très beau, d’une beauté troublante. Toujours à quatre pattes dans la lumière tamisée de la chambre, sur la couette blanche, avec cette odeur de merde qui flotte dans l’air et dans le fond de nos bouches ce goût amer d’amour triste, comme s’il n’y avait plus que nous au monde. » (pp. 71-72)

Le protagoniste homosexuel sacralise le viol ou la souffrance en estampe magnifique, en beauté désirable (cf. la chanson « Les Liens d’Éros » d’Étienne Daho) : « Nature du décès : j’me suis fait violer par trois beaux jeunes hommes. » (Lucienne dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard) ; « Rien n’est plus émouvant qu’une belle femme qui souffre. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 77) ; « Tu avais le visage dévasté par le chagrin. Que tu étais beau ! » (Bryan face à son amant Kévin en deuil pour lui, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 462) ; « J’aime trop pétrir ses fesses de coureur, me coller à son dos cambré de statue. Je le renverse dans le lit : il m’est livré. Il est à moi. Alors je sais que son sexe m’appartient. Je le saisis d’un coup, son sexe bandé et chaud dont il est si fier, son gros membre de beau garçon. J’avale son gland rose, son bourgeon gonflé prêt à donner sa sève. Je le sens si bien quand il me prend, bien large et vigoureux. J’aime qu’il me déchire, qu’il m’éventre tout entier du bas en haut. Enfin, je suis si terriblement heureux quand je danse empalé sur lui. » (le narrateur du roman Chambranle (2006) de Jacques Astruc, p. 97) ; « Tu pries pour que ton frère, comme toi, au même moment, soit blotti dans les bras d’un beau jeune homme plein de vigueur, et qui prendrait soin de toi comme d’une poupée. » (Félix à propos d’un soldat allié, Bob, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 132) ; « ‘Maintenant, je suis Nelson. Je suis au milieu de la bataille de Trafalgar… J’ai reçu des balles dans les genoux !’ Pourtant, c’était réellement beau de souffrir. » (Stephen, l’héroïne lesbienne se mettant mentalement dans la peau d’un héros, dans le roman Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 32) ; « Hugues n’était vraiment pas mal, dans le genre austère. Mourad lui trouvait un petit quelque chose de Corto Maltese. Le côté baroudeur, pirate des mers du Sud. Il avait sûrement une belle cicatrice de guerrier quelque part. » (Mourad, l’un des personnages homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 82) ; etc. Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Xav est obsédé par un « homme défiguré, avec une cicatrice », mais persiste à le trouver charmant : « Il a la gueule coupée en deux, comme dans mon rêve. Mais il est quand même beau ! »

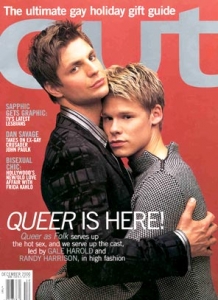

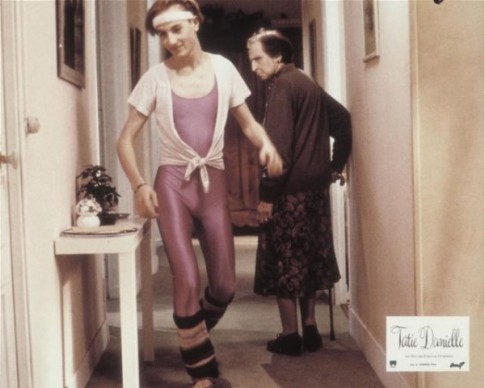

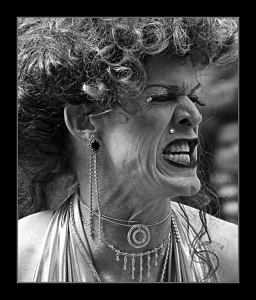

Divine

Il est fréquent que le héros homosexuel s’identifie à la femme cinématographique qui use de sa beauté comme d’une arme redoutable qui manipule les hommes : « Sa sœur cadette, la duchesse de Malaga, était réputée être la plus belle femme d’Espagne et avait fait tourner la tête à plusieurs couronnes jusqu’au moment où, à sa majorité, elle dût décider entre trois jeunes rois et qu’elle déclara tout simplement qu’elle entrait dans les Ordres. » (cf. la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978) de Copi, p. 9) La beauté fatale, en tant qu’instrument de vengeance et de pouvoir maléfique, est généralement enviée, désirée par le personnage homosexuel : « À présent, les choses vont changer Alba. Je suis belle et je veux que ça se sache. » (Claudia à sa compagne Alba dans la pièce Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Je m’imaginais une jeune fille très belle, très intelligente, très perverse. » (l’Auteur en parlant de l’héroïne qu’il a créée, dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « J’étais Marlon Brando. Un vieil homme qui avait de la classe et de la cruauté. Un vieil homme irrésistible, généreux, impitoyable, sanguinaire. » (Omar après avoir tué son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 168) ; « Le sourire éthéré dont s’auréola le visage de l’ange me fit soupçonner quelque chose de pas catholique. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Queue du diable » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 114) ; « Pour tirer par la queue le beau diable qui se débattait derrière moi » (idem, p. 116) ; « Il lui fallait se conforter dans l’idée décevante que les gens beaux […] sont généralement méchants. » (Corinne dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 79) ; « Le cynisme, c’est l’humour des gens qui sont beaux. » (Lourdes dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; etc.

Par exemple, dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, la beauté cristallise la violence de la jalousie : Dorian Gray, par sa beauté, inspire la « terreur » à Lord Henry ; et il est captif de sa propre image : « Je suis jaloux du portrait que tu as fait de moi ! » (Dorian à son amant-peintre Basile, idem)

Parfois, dans le discours du héros homosexuel, l’adverbe « atrocement » ou « affreusement » est prononcé avec une telle jouissance frétillante qu’il pourrait être remplacé par « joliment » : « Il [Mourad, un des deux personnages homosexuels] était un inconditionnel d’Amande. Elle était pour lui le condiment sans lequel l’atmosphère aurait affreusement manqué de saveur. » (Christophe Bigot, L’Hystéricon (2010), p. 415) ; « Mourad jubilait. Amande était une peste, mais sa méchanceté avait une drôlerie sans équivalent. Il suffisait de la lancer sur une piste, et elle démarrait au quart de tour, brossant des portraits comme une virtuose, se dépensant sans compter. » (idem, p. 83) ; « La lumière de la lune se suffisait à elle-même, et les éléments du décor se recomposaient harmonieusement, lui révélant, sans plus de raison ni avec moins d’évidence, que l’horreur du monde a pour revers son inexprimable beauté. » (Jason, l’autre héros homo du même roman, p. 246) ; etc.

Le héros homosexuel se rend parfois compte que la beauté plastique est le ressort classique employé par tout système totalitaire humain… mais il est quand même prêt à mordre à cet hameçon facile comme si c’était du pain béni : « J’ai toujours été écœurée par le militarisme, et la tradition prussienne est ce qu’il y a de pire. Sa mécanique humaine est effrayante. Pourtant, ils sont beaux ces jeunes hommes dans leurs uniformes. » (Madeleine dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 49) Par exemple, dans le film « Un Héros très discret » (1995) de Jacques Audiard, le Capitaine plaque tout pour suivre un bel Américain : « Il s’appelle Marlon, il a 20 ans, il vient de Virginie, il est beau comme un char d’assaut. Il me fait découvrir le jazz et le charme violent des armées victorieuses. Ah, Albert, l’amour, l’amour ! »

d) Le mélange sacralisé du beau et du laid :

Dans son désir de substitution à la Beauté, le héros homosexuel essaie de troquer la Beauté contre la laideur (comprendre, dans son esprit, « contre lui-même ») ou contre la cruauté. Pour cela, il use majoritairement de l’inversion. « Tout cela rappelait Malcolm et portait Adrien à chercher l’amour des Noirs. Il s’interrogeait souvent sur les raisons secrètes du désir de cette beauté-là. Un désir de puissance, de virilité ? D’inverser l’ordre de l’Histoire ? D’aimer l’absolument autre ? Peut-être tout cela à la fois. » (Hugues Pouyé, Par d’autres chemins (2009), pp. 34-35) ; « Moi, je faisais la Belle et Dalida la Bête. » (la figure momifiée de Catherine Deneuve dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ? (2012) de Samuel Laroque) ; « Vos gueules, les moches ! […] Nous, les belles… » (Gwendoline, la lycéenne transgenre M to F, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Excusez-moi, il faut que j’aille chier. Pardon… que je me repoudre le nez. » (la mère, autre personnage transgenre M to F, idem) ; « Avant, ça sentait le vomi. Maintenant, le vomi à la rose. » (Michael, l’un des héros homosexuels du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; etc. En effet, il va très souvent présenter la Beauté comme laide, et le laideur comme belle. Et cette profession de foi artistique constitue, selon lui, le summum de la Beauté (… et pour les lecteurs avertis que nous sommes appelés à être, elle est dans le fond le summum du déni du fantasme de viol, et parfois du viol réel).

Par exemple, dans le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, un Festival de la Laideur est inauguré. Dans la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, la scatologie surgit au beau milieu de la soirée d’anniversaire très habillée. Dans le film « Rose et Noir » (2009) de Gérard Jugnot, le couturier homosexuel Saint Loup, passé maître des diaprures et du raffinement, offre pourtant une scène de diarrhée dantesque. La pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier s’affaire à détruire les archétypes de la beauté physique… pour en imposer d’autres tout aussi rigides ! : ceux des rondeurs, des différences anatomiques « rejetées », des complexes, de la laideur, etc. Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Lucie, la diva-chanteuse de cabaret, censée être gracieuse, chante des chants grossiers (« Va chier !! »). Dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand arrive en tutu sur scène alors qu’il est bien grassouillet. Dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ? (2012) de Samuel Laroque, la Schtroumpfette fait des films d’épouvante.

Dans la croyance de l’artiste homo bobo, le beau surgirait de la merde, la poésie déborderait des latrines et se trouverait au cœur des backroom : « Comme dans un conte de fées, l’ogre se transforma en un prince de légende […] dont on peinait à croire qu’il était issu de cet œuf pourri. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Queue du diable » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 117) ; « Les hauts murs du musée vomissaient massivement des chapelets de chairs marmoréennes, de musculeuses cuisses de facture classique, figées dans leur éternité. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Au Musée » (2010) d’Essobal Lenoir 2010, p. 107) ; « J’essaie même pas d’embellir. Tout est moche, de toutes façons. » (Sarah, l’une des héroïnes lesbiennes, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Pour apprécier la beauté, il faut connaître la laideur. » (Leevi, le héros homosexuel, dans le film « A Moment in the Reeds », « Entre les roseaux » (2019) de Mikko Makela) ; etc.

Le héros homosexuel célèbre le très beau et le très moche comme le plus raffiné, le plus jubilatoire, le plus rare (et parfois le plus drôle) des mélanges : cf. le film « Belle Salope » (2010) de Philippe Roger, la pièce Amour, gore et beauté (2009) de Marc Saez, la chanson « Ugly/Pretty » de Christine & the Queens, etc. « Pourtant, qu’il est beau d’être moche ! » (cf. la chanson « Jolie à tout prix » du concert Tirez sur la pianiste (2011) d’Anne Cadilhac) ; « Tu es très belle avec ton poncho qui sent l’âne. » (Océane Rose Marie à son amie Bérénice, dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009) ; « Ahmed tourne le regard vers la Seine et l’île de la Cité, avec la Cathédrale Notre-Dame. Il se demande s’il y a encore un Quasimodo qui y vit, prêt à tout par amour pour lui. Il s’imagine en un grand Tzigane ténébreux et sensuel, dansant sur le parvis, mais en pleurs parce que son beau Phébus l’a laissé pour épouser un autre garçon, Fleur-de-Lys, alors qu’il est lui-même poursuivi par Frollo, un prêtre déterminé à en faire son amant secret. Dans ses fantasmes, l’Algérien adapte sans gêne les grands classiques français à sa guise ! » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 52) ; « Quant à moi, rien ne me fait jouir de la chasse comme un beau pet tonitruant émis à contretemps, suivi d’un long étron qu’on largue en plein milieu du trou dans un clapotement vif éclaboussant les fesses d’un conspirateur heureux de sa délivrance. » (le personnage du « chiotte public », dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 86) ; « Dites non au bonheur, dites non à la beauté ! » (le héros travesti du one-man-show Le Jardin des Dindes (2008) de Jean-Philippe Set) ; « Les créatures du dortoir, lasses que leur beauté fût un sinistre drame, vouèrent un culte à la laideur. » (cf. un extrait d’une nouvelle écrite par un ami en 2003, p. 53) ; « Vestale de la Beauté monstrueuse » (Warda dans le roman Hawa (2011) de Mohamed Leftah) ; « Le trottoir, c’est mon Royaume ! Sur le trottoir, je suis née, la pissoire c’est mon Palais. » (Fifi dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « J’observe la saleté de la gare de Florence, cette saleté que les gens laissent derrière eux, celle que les courants d’air transportent. Je respire les odeurs de friture, d’urine, de combustible mélangées. Je vois l’épaisse couche grise qui recouvre tout, qui finit par se déposer sur les peaux. […] Il est malsain, sans doute, ce goût pour la laideur ordinaire. » (Leo dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 21) ; « Il [Florencio] alla s’asseoir sur le bord du divan, luttant contre la nausée que l’odeur du vomi lui donnait. » (cf. la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978) de Copi, p. 19) ; « Iris urinait contre une roue de la voiture pendant que Carina poudrait de poivre ses moustaches en bavardant avec elle. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 44) ; « Est-ce que tu vas t’arrêter ? Parler de sperme, franchement… Tu te crois dans un salon mondain, enfin ? » (Luc à son amant Jean, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Mimi chia, elle avait mal au ventre après toutes ces émotions. Les eunuques la parfumèrent d’encens. » (cf. la nouvelle « Les vieux travelos » (1978), p. 95) ; « Son visage et ses beaux cheveux blonds étaient couverts d’excréments. » (cf. la description de la « jolie » Truddy, dans la nouvelle « Les Potins de la femme assise » (1978) de Copi, p. 33) ; « Madame est bonne ! Madame nous adore. Elle nous aime comme ses fauteuils… comme son bidet, plutôt comme le siège en faïence rose de ses latrines. Et nous, nous ne pouvons pas nous aimer… la crasse n’aime pas la crasse. » (Solange et Claire dans la pièce Les Bonnes (1947) de Jean Genet) ; « Toi, Saïd, mon fils unique, tu épouses la plus laide femme du pays d’à côté et de tous les pays d’alentours […]. Mais surtout, tu n’aurais pas le courage de… la traiter en femme moche. Tu vas vers elle à contre-coeur : vomis sur elle. » (la mère s’adressant à son fils, dans la pièce Les Paravents (1966) de Jean Genet) ; etc.