Haine de la famille

NOTICE EXPLICATIVE :

Familiophobes et familiolâtres, assurément. Hétérophobes, oui (mais à raison!)

Les personnes homosexuelles pratiquantes : amies de la famille réelle ?? C’est une plaisanterie ou quoi ?? Amies sincères des familles symboliques, des familles élargies, des familles éclatées, des familles recomposées, des familles télévisuelles, des familles artistiques, des familles amicales, des familles adoptives, des familles « ouvertes », des familles avec 3-4 « parents », des familles sans parents (ou sans enfants !), des familles sentimentales, des familles avec très peu de lien de sang et de désir, des familles irréelles, ça, ASSURÉMENT ! Mais amies de la famille réelle, très peu ! En revanche, si elles sont hétérophobes, elles ont raison de l’être. Malheureusement, beaucoup ont confondu la famille hétérosexuelle avec toutes les familles de la Terre, donc elles ne mesurent pas combien elles ont raison de lutter contre l’hétérosexualité !

Pour avoir la confirmation de leur haine des familles, il n’y a qu’à écouter et voir agir la grande majorité des personnes homosexuelles avec leur propre famille (les rapports sont généralement explosifs ou inexistants), et ensuite l’égoïsme larmoyant et agressivement sincère avec lequel certaines réclament maintenant le « droit au mariage » et le « droit à l’enfant » (alors qu’il y a quelques années de cela, quand la mode du militantisme LGBT n’était pas du tout au mariage ni à l’adoption, il ne fallait surtout pas leur parler de ces « symboles de bourgeoisie réactionnaires » qu’étaient pour elles le couple, les enfants, l’institution du mariage, la famille !). Certes, les sentiments de haine, ou tout simplement les besoins de distance/rupture, concernant le milieu familial proche, sont humains, et non spécifiques aux seules personnes homos : tout Homme ressent, à différents degrés et moments de sa vie, la nécessité de couper le cordon avec son père, sa mère, ses frères, et de vivre pour lui-même. La relation au père/Père, tout particulièrement, est quasi universellement compliquée et problématique. Cela dit, sans généraliser à tous les individus homosexuels, la haine de la famille est particulièrement marquée dans le désir homosexuel et au sein la communauté homo. Et on comprend pourquoi ! Beaucoup d’individus homosensibles ont connu/connaissent des conflits dans leur propre famille, un manque d’amour et de reconnaissance, le rejet, le divorce des parents, et parfois même le viol et l’inceste. Dans cette histoire de la « familiophobie » homosexuelle, ce sont bien les couples femme-homme désunis qui ont commencé !

Ça, c’est pour la face noire. Mais si les personnes homosexuelles retournaient positivement la médaille de leur dégoût de la famille, elles auraient le formidable pouvoir de dénoncer les manquements d’amour des familles (hétérosexuelles uniquement ; je ne parle pas des familles aimantes ici), les viols, les divorces, les fautes de respect dans les rapports parents-enfants ou bien femme-mari, de la société toute entière. Cette haine homosexuelle de la famille n’est pas à diaboliser (pour jeter la faute sur les personnes homosexuelles) ni à neutraliser : elle est à convertir en défense de la famille réelle et aimante intégrant la différence des sexes et l’ouverture à la vie par l’accueil des enfants.

En général, les membres de la communauté homosexuelle n’apprécient pas qu’on vienne analyser ce cliché homo de la « haine de la famille », car il est le signe en elles d’une blessure profonde, qu’elles ne veulent pas décrypter ni raviver. « Les homosexuels aiment leur famille. C’est plus souvent la famille qui rejette l’homosexuel que l’inverse. » (Hugo sur le site http://homophobie.free.fr, consulté en octobre 2003) On entend par exemple un écrivain comme François Reynaert (auteur, entre autres, de l’essai Nos Amis les hétéros, en 2004) s’insurger à l’émission Culture et Dépendances (sur la chaîne France 3, le 9 juin 2004) contre le raccourcissement soi-disant « injuste » du fameux adage d’André Gide « Familles, je vous hais. » (la phrase complète, c’est « Familles, je vous hais. Foyers clos ; portes refermées ; possession jalouse du bonheur. »)… alors que le fait d’avoir tronqué cette phrase ne change rien au sens global de la diatribe. On apprend juste, quand on la lit en entier, que c’est sur la réalité même du bonheur conjugal que les personnes homosexuelles sont souvent à côté de la plaque…

Je vous encourage fortement à compléter la lecture de ce code par celle des codes « L’homosexuel = L’hétérosexuel » et « Femme et homme en statues de cire » présents dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels, car ils lui sont très proches, et ils explicitent le concept d’hétérosexualité, si mal compris de nos contemporains.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Petits morveux », « Mariée », « Orphelins », « Ombre », « L’homosexuel = L’hétérosexuel », « Femme et homme en statues de cire », « Inceste », « Matricide » et « Parricide la bonne soupe », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) La famille hétérosexuelle est sacralisée comme une union ultra-heureuse à imiter, avant d’être méprisée :

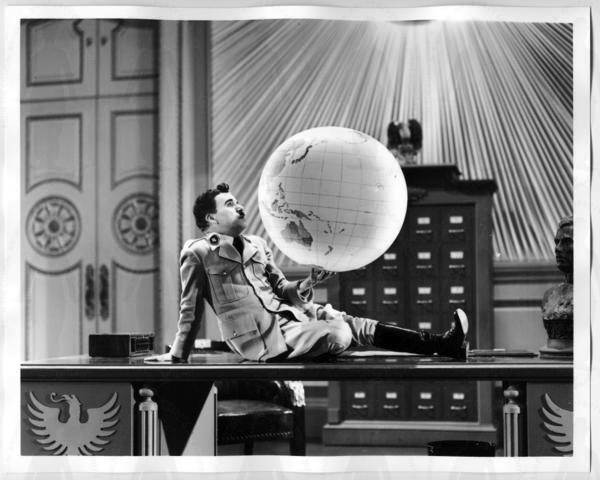

Dans les fictions traitant d’homosexualité, on constate dans un premier temps que la famille est observée comme un objet qu’elle n’est pas (car les vraies familles, elles, sont vivantes ; je rappelle) : « Nicolas suivit jusqu’au dernier soupçon leurs trois paires de fesses, comme un fragment de la réalité pure. » (Nicolas décrivant un trio hétérosexuel Papa-Maman-Enfant formant une « famille appuyée contre le métal blanc », dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, p. 117) ; « Alors, le silence revient dans la chambre de mon enfance. Je regarde les volets fermés sur la fenêtre ouverte. Je regarde le liseré rouge de la tapisserie, les photographies sur le mur, la reproduction d’une toile du Greco, les meubles du siècle dernier, qui proviennent de l’ancienne demeure des aïeux disparus, l’imposant miroir au-dessus de la cheminée de marbre, un fauteuil dont l’étoffe est usée, et le lit où nous nous trouvons étendus, dans le désordre des draps de famille, ceux où figurent les initiales des noms du père et de la mère, comme des armoiries ridicules. Je regarde ce tout petit monde qui n’est pas à notre mesure, ce lieu étrange où je n’imaginais pas perdre ma virginité, cet espace incertain où nous tanguons délicieusement. » (Vincent en parlant de lui et de son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 68) ; etc. Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, avant que Marc ne se découvre homo, la famille hétéro de Marc et Bettina est toujours filmée au caméscope. Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, la famille de Monsieur Genaro est intégralement représentée en figurines de plâtre confectionnée par Noé, le héros homosexuel.

La famille n’apparaît plus comme humaine. Elle est dépersonnifiée, vidée d’âme, voire bestialisée, comme le seraient des mammifères exposés sous vitrine dans un Muséum d’Histoire Naturelle (le Musée de l’Homme !) : cf. le film « Les Majorettes de l’Espace » (1996) de David Fourier, le vidéo-clip de la chanson « Au commencement » d’Étienne Daho, etc. « Dans la répartition des lots, j’ai été gâtée ! » (Zize, le travesti M to F parlant ironiquement de sa famille, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) Par exemple, dans le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody, par exemple, les personnes attirées par les membres du sexe « opposé » sont qualifiées de « reproducteurs ». Dans la série et téléfilm It’s a Sin (2021) de Russell T. Davies, toutes les familles des héros homos sont odieuses, cruelles et inhumaines.

Bizarrement, la famille est à la fois décrite par le personnage homosexuel comme un cauchemar vivant et un idéal figé : « Nos familles ne sont que des herbiers. » (le juge Xavier Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 57) ; « Ça doit être ça l’idéal. » (idem, p. 109) ; « Ma famille est beaucoup dans la fusion. » (Laurent Gérard dans son one-man-show Gérard comme le prénom, 2011) ; « Ma famille… cette chaîne de membres et de vagins. » (Merteuil dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller) ; « Mieux vaut ne pas participer. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, parlant de la « Course de relais de l’Équipe Famille », dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc.

Par exemple, dans le film « Lust » (2000) de Dag Johan Haugerud, les membres de la famille, allongés et endormis, sont passés au crible de la lampe-torche tenue par les deux amants homosexuels faisant des commentaires désobligeants à propos de chacun d’eux, à voix basse : les proches parents sont étudiés comme des dossiers, comme des « cas sociaux » ou « cliniques ». Dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, la Cour de Justice jugeant Mimile se compose exclusivement de sa propre famille : les pères d’un côté, les mères de l’autre, le grand-père trônant en juge avec son marteau (p. 80). Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel caricature les discussions entre ses collègues de boulot hétéros : « Ils devraient être en train de parler du dernier biberon qu’ils avaient acheté à leur gosse. » Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Phil, le héros homo, n’a que mépris pour les familles de son quartier, même si au départ, il les idéalise façon diaporama idyllique : « Et ça, c’est les familles du voisinage. Et leurs maisons. Et leurs jardins. Et leurs vies auxquelles Glass, ma mère, refuse de se conformer. » À la fin du film, il décide de tirer une croix sur ces clichés-sur-pattes : « Ces gens et leurs petites vies, je m’en fous, pour la première fois. »

Dans beaucoup de films homosexuels, la famille est réduite à un cliché photographique kitsch exposé sur une armoire poussiéreuse, ou à une séance photos pathétique et peu conviviale : cf. le film « Les Parents terribles » (1948) de Jean Cocteau, le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman (avec, lors du mariage, la photo de groupe virant au cauchemar), le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore, le film « Loin du Paradis » (2002) de Todd Haynes (avec le mari infidèle jouant au parfait père de famille dans l’atelier du photographe), le film « La Vie des autres » (2000) de Gabriel de Monteynard, etc.

Dans son incroyable naïveté, le personnage homosexuel des fictions a tendance à croire ce que lui dit la pub ou les contes de fées, sur les relations femme-homme, même à l’âge adulte. Selon lui, les hétérosexuels vivent le bonheur parfait de l’image d’Épinal cinématographique. Je vous renvoie au film « Chez les heureux du monde » (2001) de Terence Davies, par exemple. Dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, Cécile la lesbienne est persuadée que sa copine Chloé, qui finit sa vie aux bras d’un homme et d’un bébé, goûte la vraie « félicité » (p. 143). Pour le héros de la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, les couples femme-homme vivent un « bonheur parfait ». Dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro Léo demande à sa grand-mère de lui raconter sa première rencontre avec son grand-père… pour y projeter ses propres rêves de prince charmant, version homosexuelle. Dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset, Mathilde et son ami homo Guillaume ont idéalisé la famille avant de la jalouser : « Ça [le désir de Guillaume de se confronter à son amour de jeunesse Michael, maintenant marié] te donne une idée d’être exclu du bonheur de l’autre. » Mathilde décrit la famille (de Michael) comme « l’enfer du quotidien ordinaire » : « Tout vaut mieux que cet inexorable modèle. » Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, Tomas, homosexuel allemand, déclare qu’il ne veut pas d’enfants ni fonder de famille : « Non, je ne veux pas d’enfants. ». On le voit manger tout seul dans son appartement à Jérusalem et regarder sans envie une famille dans l’appartement d’en face en train de dîner.

« Vous êtes toutes tellement heureuses… » (Petra, l’héroïne lesbienne, à toutes les femmes de son entourage, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder) ; « Lorsque j’avais une douzaine d’années et que j’allais au cinéma, j’enviais toujours les amoureux que l’on devinait s’embrasser dans le noir. Ils n’avaient que quelques années de plus que moi mais comme j’aurais aimé être à leur place ! » (Bryan, le héros homo du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 26) ; « Soyez heureux. Soyez heureuses. » (cf. la chanson « Chanson de Jérémie » de Bruno Bisaro, où un jeune garçon se suicide en s’adressant à son entourage hétérosexuel) ; « J’envie toutes les femmes que je vois dans la ville. Je les envie. Elles sont heureuses. Elles rendent leurs maris heureux. Elles vivent une vie normale, heureuse. Ils sont libres ! » (Irena dans le film « Cat People », « La Féline » (1942), de Jacques Tourneur) ; « Qu’ils doivent être heureux ! […] Un jour peut-être accéderez-vous à cet univers. » (le narrateur homo se parlant à lui-même à la deuxième personne du pluriel, dans le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, p. 74) ; « Pendant qu’il classait des fiches, des hommes et des femmes plus heureux que lui se promenaient et riaient au soleil. » (le héros du roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 46) ; « Les passants lui semblaient d’une beauté insolite. Il admira le visage humain, non pas cette louche convoitise qui empoisonnait ses méditations les plus graves, mais avec un respect qui touchait à la piété. » (idem, p. 187) ; « Un couple d’amants marchant la main dans la main… un couple de fiancés, simples et tranquilles, […] un couple de fiancés, simples et tranquilles, était, à ses yeux envieux, revêtu d’une gloire et d’une fierté dépassant toute compréhension. » (Stephen, l’héroïne lesbienne, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, pp. 213-214) ; « Stephen se sentait soudain moins rassurée parce que du fond du cœur elle enviait ces gens. Elle ne pouvait s’empêcher d’envier ces hommes banaux et ces femmes avec leurs cannes-siège plutôt ridicules, leurs fiancés souriants, leurs maris, leurs épouses et leurs paisibles enfants bien soignés. » (idem, p. 481) ; « Bien qu’elle méprisait ces jeunes filles, elle désirait être semblable à elles… oui, vraiment, à de tels moments, elle désirait leur ressembler. » (idem, p. 102) ; « Lucie jalouse les conjointes de militaires hétéros parce qu’elles ont probablement toutes déjà reçu un appel pour leur communiquer la nouvelle et leur dire de ne pas s’inquiéter. Ginette est certainement trop occupée à jouer aux cartes avec les copains. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 31) ; « Ils se bécotent, c’est mignon. » (Richard, le héros homo regardant de loin Junn et Alan, le vieux couple de tourtereaux retraités hétéros qui se draguent comme des adolescents… avant de se traiter comme de la merde et des objets sexuels, puis de se séparer) ; etc.

Par exemple, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Céglia, Bernard, le héros homosexuel, jalouse « les gens heureux ». Dans la chanson « Pointer du doigt » de Bruno Roy, les hétéros sont appelés « les normaux ».

L’idéalisation des hétéros fournit au protagoniste homo une occasion en or de pleurer sur lui-même : « J’comprends pas. Les autres n’ont pas de problèmes. » (Philippe, le héros homo du film « La Meilleure façon de marcher » (1975) de Claude Miller) ; « Si j’étais né dans la bonne ville, si j’avais eu une vraie famille, je serais peut-être heureux, aimé et amoureux… Hélas pour moi, je suis né chez eux ! » (cf. la chanson « Optimiste » de Stéphane Corbin) ; « Avec une bonne famille et une bonne éducation, j’aurais été quelqu’un d’équilibré. » (Micke parlant à Scott, dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant)

b) L’adoration irréaliste laisse place à la jalousie et à la volonté de destruction, une volonté qui ne vient pas annuler l’adoration première mais au contraire la soutenir :

« Je ne comprends plus rien… Moi, j’vous croyais heureuse. » (Janine à Simone l’hétérosexuelle, dans la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer) ; etc. Comme déçu pour les hétéros (dont il écrivait le bonheur… comme pour donner une plus forte consistance au mythe de son propre malheur et à son statut d’éternelle victime), parce qu’il découvre que leur vie amoureuse est loin d’être facile et idyllique, le personnage homosexuel se met à pleurer sur ses illusions d’amour hétérosexuel. Il leur en veut, à ces mannequins, de ne pas être aussi vrais et aimants qu’il l’espérait.

Il avait commencé par les regarder avec des yeux en forme de cœur, tout imbibés de larmes d’émotion. Mais il va petit à petit s’orienter vers le soupçon, la jalousie. « C’est vrai que c’est pas simple, une greffe. Faut faire attention au phénomène de rejet… » (Thierry, le héros homosexuel s’adressant à son amant Martin, justement par rapport à son intégration dans la famille de Martin, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « J’avoue, je maudis tous ceux qui s’aiment. » (cf. la chanson « L’Assasymphonie » de l’opéra-rock Mozart d’Olivier Dahan) ; « Mais quel gâchis ! Brad avec une carte Famille nombreuse, nan mais pourquoi faire ? » (Rodolphe Sand parlant de Brad Pitt dans son one-man-show Tout en finesse, 2014) ; « Jane avait l’impression qu’on l’initiait pour entrer dans un club auquel elle n’avait pas envie d’appartenir. ‘Avec Petra, on va se partager les tâches. ’ » (Jane, l’héroïne lesbienne enceinte, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 33) ; « Devenir gay, c’est pas très gai. Être hétéro, c’est beaucoup mieux. J’ai l’impression qu’ils s’ennuient. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; etc. Par exemple, dans le film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, on voit Rachel, l’héroïne lesbienne, observer avec jalousie et ressentiment un couple femme-homme âgé et heureux. Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, le héros homosexuel, présente sa relation sexuelle avec une femme comme un accident, un lendemain de cuite : il se sent « comme ceux qui viennent de faire une belle connerie ».

Vient se nicher dans l’idéalisation homosexuelle des hétéros la jalousie, et la détestation de sa propre naïveté : « J’fais d’l’allergie au bonheur des autres… » (Janine dans la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer) ; « Familles, je vous hais. Foyers clos ; portes refermées ; possession jalouse du bonheur. » (André Gide, Les Nourritures terrestres (1897), p. 76) ; « Je ne suis pas fâché ; je suis jaloux. » (Arnold à propos du succès de l’union durable et heureuse de ses deux parents, dans le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart) ; « C’est merveilleux tout ce bonheur ! Ça me donne envie de vomir… » (Damien au sujet d’une famille « hétéro », dans la pièce Les Deux pieds dans le bonheur (2008) de Géraldine Therre et Erwin Zirmi) ; « Lui, il est normal… » (Rodolphe Sand jouant au jeu « Gay ou pas gay ? » avec des photos de célébrités, et là ironiquement avec le portrait de DSK, Dominique Strauss-Kahn, dans le one-man-show Tout en finesse, 2014) ; « Il est difficile de ne pas se croire supérieur, lorsqu’on souffre davantage, et la vue des gens heureux donne la nausée du bonheur. » (Marguerite Yourcenar, Alexis, ou le traité du vain combat (1929), p. 69) ; « S’il y a bien quelque chose qui unit les couples mariés et les familles, ce n’est pas l’amour. C’est la stupidité, l’égoïsme ou la peur. L’amour n’existe pas. L’intérêt personnel existe, les liens noués pour le profit personnel existe, le plaisir existe… Mais pas l’amour. L’amour doit être réinventé. » (Rimbaud à Verlaine, dans le film « Rimbaud Verlaine » (1995) d’Agnieszka Holland) ; « On n’en a rien à faire du mariage. On veut juste payer moins d’impôts. » (Benjamin et son amant Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Je suis vraiment la cinquième roue du carrosse dans cette famille. » (Sandrine, l’héroïne lesbienne, dans l’épisode 502 de la série Demain Nous Appartient, diffusé le 8 juillet 2019 sur TF1) « C’est l’arrivée de tes parents qui te plombe autant le moral ? » (Morgane, la compagne trans M to F de Sandrine, dans l’épisode 504, diffusé le 10 juillet) « Avec eux, ça se passe jamais bien. » (Sandrine, idem) ; etc.

Il arrive que le personnage homosexuel, pourtant jaloux des couples hétérosexuels, aille parfois projeter sur ces derniers sa propre jalousie, son orgueil mal placé. « Derrière nous, combien se réjouiront, combien seront jaloux de notre bonheur de l’Inaccessible ! » (cf. la chanson « Aimez-moi » de Bruno Bisaro) ; « La haine, c’est la règle n°1. Y’a que ça qui peut te sauver. Et puis ils sont mariés. Ils ont tous les jetons. » (Jean s’adressant à son amant Henri pour lui apprendre le métier de prostitué, dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau) ; etc. Par exemple, dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso, Ève est montrée comme jalouse du bonheur des gays et orgueilleuse : « Dieu nous a donnés ce désert tout entier, car Il nous préfère. » Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, veut écrire une pièce racontant l’histoire d’« un garçon qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu’il était homosexuel ». Dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, on nous montre l’ambiance détestable de la fête hétéro-gay de l’appartement du couple Ted/Roberto, où George est contraint de s’héberger.

Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, la famille hétérosexuelle – en particulier celle de Kyla, la voisine, son mari informaticien Patrick et sa fille – est montrée comme enfermante et ennuyeuse. Kyla est l’archétype de la femme au foyer fagocitée, bègue, cucul, à décoincer. Au contact de la vie débridée de Diane et son film homo Steve (ses nouveaux voisins de quartier), elle dit revivre : « C’est la première fois que je sors depuis qu’on a déménagé. » Elle se remet à danser, à fumer, à faire la fête, à rire, et même à faire des phrases complètes. Mais elle semble emprisonnée malgré tout par son carcan familial, coupée du monde du travail (boulot de prof) : « Je ne suis pas prête à retravailler avec les enfants. » Tout le film est marqué par ce mépris sous-jacent du réalisateur pour la famille, considérée comme un confort bourgeois détestable. Par exemple, Alors qu’il se retrouve en centre de rééducation, Steve, le héros homosexuel de « Mommy », regarde avec mépris une affiche figurant une famille unie.

Le héros homo, dans son détachement trop brutal du modèle archétypal de la « famille poupée », ne sort pas pour autant de la soumission idolâtre au schéma tout fait de la Famille Doux-Coeur, mais au contraire se construit une autre naïveté, une « naïveté de révolté » si on veut (qui s’appellera par exemple « couple d’amour homosexuel »), une naïveté qui est censée faire contrepoids au patron despotique originel, une naïveté qui ne lui paraît plus aussi horrible puisqu’il se donne l’illusion qu’elle n’est qu’à lui, qu’elle est « originale », qu’il l’a construite librement. Mais la collaboration au mythe hétérosexuel de la famille poupée perdure. Par exemple, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, Ronit, l’héroïne lesbienne représente bien ces femmes lesbiennes qui haïssent les femmes soi-disant « hétérosexuelles » du fait d’avoir cru au mythe « des » hétérosexuels télévisuels et d’y être encore attachées : « Ces petits couples qui vivent dans des maisons identiques, engendrent des rejetons identiques. […] Le kit complet – comme dans la panoplie de la Barbie juive orthodoxe, fournie avec le Ken orthodoxe, les deux enfants, la maison, la voiture et un assortiment de produits casher.[…] Tout semble obéir à un ordre parfait. Et j’ai voulu y croire, moi aussi. Avouons-le. J’ai voulu croire, dans un coin de ma tête. » (p. 142)

Lassé de tant de guimauve qu’il a lui-même initialement mangée avec complaisance, le protagoniste homosexuel finit par taper du poing sur la table : « Je ne vous laisserai pas faire. Je suis votre pire cauchemar et je vais détruire le bonheur illusoire dans lequel vous vous complaisez. » (Cyril dans le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, p. 70) ; « Vous qui procréez, continuez de nous humilier. […] Qui es-tu, homme sans défaut, qui m’accuse de tous les maux ? » (Luca, le narrateur homo du spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; etc. Il décide de passer à la vitesse supérieure, et de s’opposer ouvertement à la famille-objet.

c) Le personnage homosexuel hait les familles, à commencer par la sienne :

La désintégration de la famille de sang est visible dans beaucoup de créations artistiques à thématique homosexuelle : cf. le film « Rocco et ses frères » (1960) de Luchino Visconti, le film « Ken Park » (2002) de Larry Clark (un des héros homos tue ses deux grands-parents, en les laissant allongés dans leur lit de chambre à coucher), les romans Ma Vie tropicale (1999), Les Maisons (1993), et L’Empire de la Morale (2001) de Christophe Donner, le film « Les Valeurs de la famille Addams » (1993) de Barry Sonnenfeld, le film « Quels adultes savent » (2003) de Jonathan Wald, le roman Les Parents terribles (1938) de Jean Cocteau, le film « Sex Revelations » (2000) de Jane Anderson, Martha Coolidge, et Anne Heche, le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg (avec le repas de famille désastreux où tous les secrets de famille glauques éclatent au grand jour), le film « La Reine de la nuit » (1994) d’Arturo Ripstein, la pièce Les Fugueuses (2007) de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson (avec les familles désunies de Gabriel, de Greta, de Stella), le film « The Family Stone » (« Esprit de famille », 2005) de Thomas Bezucha, le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan, le film « Zenne Dancer » (2012) de Caner Alper et Mehmet Binay (avec la famille « homophobe » d’Ahmet), le film « The Everlasting Secret Family » (1988) de Michael Thornhill, le roman I Can’t Think Straight (2011) de Shamim Sarif, le one-man-show Les Histoires d’amour finissent mal (2009) de Jérôme Loïc, le roman Une Histoire de famille (2014) de Jennifer Schwarz, le vidéo-clip « Fais pas ci fais pas ça » de Floryan, le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, etc.

Par exemple, dans le film « Gun Hill Road » (2011) de Rashaad Ernesto Green, la famille de Michael, transgenre, est totalement désunie : Enrique, le père, a fait de la taule ; sa mère se prend un amant parce qu’elle ne supporte plus la brutalité de son mari revenu à la maison. Dans le film « Kazoku Complete » (« La Famille au grand complet », 2010) d’Imaizumi Koichi, la famille Kanba toute entière est infectée par un virus : l’inceste. Dans le vidéo-clip de la chanson « College Boy » d’Indochine (réalisé par Xavier Dolan), le personnage principal, homosexuel, est lynché dans sa famille. Le portrait familial n’est pas tellement plus reluisant dans le roman Vie animale (2012) de Justin Torres : « Le roman Vie animale de Justin Torres propose une série d’instantanés dans la vie d’une famille de Brooklin. La mère est petite, blanche, travaille de nuit à l’usine et vit donc en perpétuel décalage horaire. Le père est gigantesque, portoricain, violent, change de job comme de chemise et a la mauvaise habitude de disparaître pendant des jours sans crier gare. Au milieu de ce couple, trois frères tentent de survivre au chaos familial et à la jungle urbaine qui les entoure. C’est le petit dernier qui nous raconte l’histoire de cette violence et de cet amour qui est tout de même là, même s’il prend des formes stupéfiantes. Clairement, pour Justin Torres, la famille c’est la jungle, tout le monde est dangereux pour tout le monde, et l’amour émerge presque par accident. Les enfants sont de petits mammifères griffus et hurlants, qui réclament sans cesse plus de de fracas et de mouvement. Les adultes s’aiment et s’entre-dévorent quand ils ne dansent pas dans la cuisine. » (cf. le résumé de la librairie Les Mots à la bouche à Paris, en septembre 2014) Dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand s’appuie sur la trilogie cinématographique « Rosetta » (1999), « Le Fils » (2002) et « L’Enfant » (2005) des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, pour donner de la famille une vision glauquissime. Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, Bram, le héros homo, déplore « sa triste tradition familiale ».

Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Tom, le héros homo, se voit reprocher d’avoir délaissé sa famille campagnarde et d’être allé vivre sa vie interlope à la capitale sans avoir daigné lui rendre visite. Puis, à son insu, pour rebooster sa carrière de chanteur, il finit en plus par l’exploiter à des fins mercantiles : il accepte que ses vacances en famille, dans sa maison natale, soit le théâtre d’une émission de télé voyeuriste, Stars chez eux, où les dessous (catastrophiques puisqu’il est dit que l’envers du décor de ce qui aurait dû ressembler à Une Famille en or) sont dévoilés. C’est l’homosexualité du héros qui détruit le mythe de la famille idéale. Tom utilise sa famille comme camouflage hétérosexuel.

Sans famille solide pour le soutenir, le héros homosexuel se retrouve très souvent livré à lui-même. Mais au lieu de se rapprocher de sa famille d’origine ou d’en construire une vraie à l’âge adulte, il se met orgueilleusement à la place de celle-ci, et se définit comme origine de lui-même, pour sauver la face. « Depuis toute petite je suis sur les routes. Dans l’errance. Je me suis habituée à cette vie sans lieu fixe, sans un cœur tendre, sans frère, sans sœur. Je suis ma propre mère. Mon propre frère. Ma propre sœur. Je suis la famille entière, éclatée, réunie. » (Hadda dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 199) Il passe sa vie à poser des « choix » politiques ou amoureux radicaux (et peu heureux), tout ça par opposition de principe avec son « démon familial » : « Il s’était battu pour affirmer sa singularité à la fois contre sa famille et contre les préjugés des Français dits de souche. » (Mourad, le héros homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 327) Par exemple, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud nous est dépeint un monde sans différence des sexes, où la différence des générations s’est substituée à la différence des sexes à travers le clonage. Les couples homos y tiennent un discours nataliste, familialiste, productiviste, pro-vie, déshumanisé, matérialiste, étiqueté « hétéro », focalisé sur la réussite sociale et le paraître. Le mariage est une fatalité et un déterminisme : il s’agit de « se résoudre à prendre époux ». Il est vraiment réduit à un commerce incestueux autant qu’homosexuel (d’ailleurs, le marieur qui arrange les mariages homosexuels s’appelle « Négoce » !).

Le personnage homosexuel, en général, trouve sa fierté à ne pas « rentrer dans le rang ». « Dieu merci, je ne suis pas hétéro ! » (Djordje dans le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic) Souvent, il envisage le mariage comme une souillure, une saleté, une trahison à soi : « J’ai fait une grosse erreur en acceptant ce mariage. » (Aysla, le soir de son mariage hétérosexuel, s’adressant à son amante Marie, dans le téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann) ; « C’est vrai. Un mariage, ce n’est pas très reposant. » (George, le héros homo s’adressant à sa meilleure amie Nina, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner) ; « Je ne veux pas me marier. » (Delphine, l’héroïne lesbienne du film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini) ; « Vous avez un problème de violence dans la famille ou quoi ? » (Kévin, le héros homosexuel s’adressant à son amie lesbienne Sana, dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone) ; « À tous les âges de la vie, il a éprouvé les mêmes répulsions : l’horreur des groupes, la terreur des familles. » (le narrateur homosexuel dans le roman Gaieté parisienne (1996) de, p. 22) ; « C’était l’heure matinale où sortait le jeune et beau papa du huitième, dont il était justement dommage qu’il fût papa, ou plus exactement qu’il eût commis cette faute de goût avec une maman. » (cf. la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 70) ; « Plus nous considérons le mariage, plus il semble absurde. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), p. 174) ; « Faire un enfant est la chose la plus égoïste qui soit. » (Hugo dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis) ; « J’ai déjà mangé une femme enceinte hier. » (Pretorius, le vampire homo de la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « Qu’est-ce qu’elle pond ! Elle pond, elle pond, elle pond ! Elle est vulgaire ! » (Rodolphe Sand imitant sa grand-mère qui parle d’une des tantes de Rodolphe, dans son one-man-show Tout en finesse, 2014) ; « J’ai envie de pisser comme une femme enceinte. » (Smith, le héros homosexuel du film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Les femmes enceintes sont rasoir. » (Jane, enceinte, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 115) ; « Si j’étais comme les gens avec qui j’ai grandi, je regarderais le catch en buvant des bières en canette. J’amènerais ma copine sur un parking pour lui tripoter les seins. J’aime être différent. Parce que je vaux mieux. » (Paul dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Ta chienne de famille, elle mord pour de vrai ! » (Léopold parlant à sa femme Marie-Lou, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay) ; « Cellule mon cul ! » (Marie Lou par rapport à sa propre « cellule familiale », idem) ; « Cette pauvre femme avait été stupidement hétérosexuelle toute sa vie. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 178) ; « Je veux un mari, 2 enfants, une maison et un chien. Pas être une salope comme les autres » (Paul, le héros homo parlant de ses amis homos en couple, dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Tout le monde s’en fout de votre vieille tradition patriarcale. » (Shane, le héros homo s’adressant au couple hétéro réac de droite Loren/Tommy, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1) ; « La première cause de divorce, c’est le mariage. » (Pierre Fatus dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive !, 2015) ; etc.

Par exemple, dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas se retrouve forcé par son copain François au mariage : « Je me marie dans quinze jours, et je suis le dernier à le savoir ?? Combien t’a coûté ce putain de mariage ? » Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, Clara et son amante Sonia méprisent les mariages : « Tu sais, c’est chiant les mariages. » soupire Clara concernant le mariage de sa grande sœur ; et Sonia veut quand même y aller pour le tourner en ridicule : « Allez, on y va quand même. Tu te marres trop. C’est ringard. Les familles, elles savent pas quoi se dire. » Dans la pièce La Cage aux Folles (1978) de Jean Poiret, aux yeux de Zaza Napoli, se marier revient à « gâcher sa vie » ; et quand il apprend que Laurent se marie avec une fille, il s’exclame spontanément : « Ah quelle horreur ! » Dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker, le mariage est présenté par les personnes mariées comme « une erreur monumentale », « la condamnation la plus longue » (Ned, le père de Rachel, l’héroïne lesbienne qui va se forcer à se marier avec un homme qu’elle n’aime pas). Dans le film « Una Giornata Particolare » (« Une Journée particulière », 1977) d’Ettore Scola, Antonietta est la femme au foyer malheureuse, vivant au crochet de sa brute de mari qui lui a fait six enfants et qui la trompe avec des prostituées : « Depuis le jour de nos fiançailles, nous n’avons jamais plu ri ensemble. » Dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, le mariage est défendu par les personnages bobos-bisexuels uniquement dans le but d’être détruit : « J’déteste le mariage, mais si tu veux on se marie. » (Michel s’adressant à Charlotte sa copine bisexuelle) Par exemple, Michel dit qu’il a autant envie de se rendre au mariage d’Antoine et de Laurence que de se pendre. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, François, l’un des héros homos, n’a que mépris pour « l’hétéro de base » : « On ne peut pas coupler les torchons et les serviettes ». Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, les deux amantes lesbiennes, Marilyn et Mona, fuient leur mariage « hétérosexuel ». Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, le Dr Katzelblum suit en psychothérapie Benjamin/Arnaud et essaie de les aider à s’assumer en tant que couple homo. L’hétéro, c’est le malade, le mal à éradiquer. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, le héros bisexuel sur le point de se marier avec une femme, dit qu’il a « presque la corde au cou ». Et sa future belle-mère est monstruosisée.

Dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Philippe, le héros homosexuel, est dans un vrai rejet de sa famille : il a changé son nom de famille, « n’a pas eu les parents qu’il voulait », et dit même avec insistance à son amant qu’il « n’a PAS de famille ». Dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, c’est Donato, le héros homosexuel, qui a quitté son Brésil natal et abandonné sa famille sans laisser de nouvelles (il apprend même un an trop tard que sa maman, qui avait économisé pour aller le visiter en Allemagne, est morte avant d’avoir pu réaliser son rêve). Konrad, son amant, le lui reproche : « Tu peux pas continuer à fuir ta famille ! » Dans le film « Prends-moi », le trans M to F dit qu’il ne sort son flingue que pour buter les hétéros. Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize travesti M to F se fout de la gueule de la famille de sa sœur Lili (hystérique), du mari de celle-ci (beauf alcoolique) et du fils (trisomique). Dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz, Peter, l’amant secret du père de Daniel, fait chanter toute la famille de ce dernier pour récupérer du fric et sa part d’héritage. Dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, Joe débarque au beau milieu d’un repas de famille pour révéler au grand jour son homosexualité, gâcher la fête, et insulter son grand frère devant tout le monde : « Jason, tu es un con. » Dans le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, c’est au moment où Marie tombe amoureuse d’une femme, Aysla, que sa propre famille part en « live » : son mari Bernd la trompe avec Vicky une collègue de travail, son fils Jonas se drogue, sa fille Lili s’envoie en l’air avec Freddie un jeune homme peu fréquentable… Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Todd, l’un des héros homos, a coupé les ponts avec sa famille et l’avoue à son amant Frankie : « Arrête. Je les ai pas vus depuis 10 ans. »

Dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson, Madame Gras associe la famille à « la boulimie », au « vomi ». Dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, Anamika, l’héroïne lesbienne, considère la femme mariée comme un modèle de soumission, et plaint « toutes les femmes qui sont dans leurs cabanes étouffantes de 2 mètres carrés, occupées à mettre leur portée d’enfants au lit. » (p. 28) ; elle ne cache pas son inimitié pour les couples et la famille, qu’elle limite à des mascarades sociales : « Je déteste les sagais, les mariages, les namkarans. » (idem, p. 133) ; « Je trouve que le mariage est un piège. » (idem, p. 148) De même, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan, le héros gay, voit le mariage comme un « malheur » (p. 176). Dans le one-woman-show transgenre Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, une femme travesti en homme, « Virgo Fortis », en restant célibataire et en cherchant à fuir sa sexuation, croit « échapper au mariage-inceste-viol ».

Bien souvent, le personnage homosexuel se place en outsider de sa propre famille/de la famille de son amant(e), et trouve dans son statut de marginal-spectateur une occasion de s’enorgueillir de ne pas être aussi conventionnel que les autres, et de pleurer sur lui-même du « triste » spectacle qui s’offre à lui : cf. le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson (avec Léo à l’enterrement de son copain Luca). Par exemple, dans le film « Pièce montée » (2009) de Denys Granier-Deferre, Marie, la lesbienne excentrique, se définit elle-même comme le vilain petit canard, « la rebelle de sa famille ». Dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, Russell, le héros homosexuel, s’ennuie mortellement pendant les soirées avec ses amis-« hétéros »-avec-leurs-mômes.

« On est pédé, Polly, c’est une chance. Ça veut dire que des histoires d’amour aussi belles, aussi importantes, on en aura plein tout au long de notre vie. Si on était hétéro, t’imagines, on serait marié avec notre premier flirt ! » (Mike, le héros homosexuel du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 121) ; « Je m’emmerde dans les dîners d’hétéros, ça manque d’humour. » (Claude dans l’autobiographie Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006) de Pascal Sevran, p. 16) ; « Au Figaro, tous les hétéros sont homophobes. » (Pierre, le héros homosexuel de gauche, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Avec une famille comme la mienne… » (Adineh l’héroïne transsexuelle F to M s’adressant à Rana la femme mariée, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc.

Dans la relation du héros homosexuel vis à vis de la famille, cela va souvent du constat méprisant à la destruction verbale/physique. Par exemple, dans le film « Patrik, 1.5 » (« Les Joies de la famille », 2009) d’Ella Lemhagen, Göran saccage délibérément les belles fleurs du jardin des voisins situé dans le quartier pavillonnaire où lui et son copain Sven viennent de s’installer. Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, la famille finit même par s’auto-détruire puisque Léopold, le père, tue volontairement sa femme, son fils Roger et lui-même dans un accident de voiture. Dans le film « La Cérémonie » de Claude Chabrol, Sandrine Bonnaire (Sophie) et Isabelle Huppert (Jeanne) se transforment en meurtrières d’une famille bourgeoise. Dans le film « Teorema » (« Théorème », 1968) de Pier Paolo Pasolini, un étranger pervertit un à un les membres d’une famille bourgeoise italienne. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le jeune héros homosexuel, rentre avec son flingue dans une belle villa familiale (l’homme politique d’extrême droite, sa femme et leurs deux enfants), pour y dénoncer l’hypocrisie bourgeoise et y voler de l’argent.

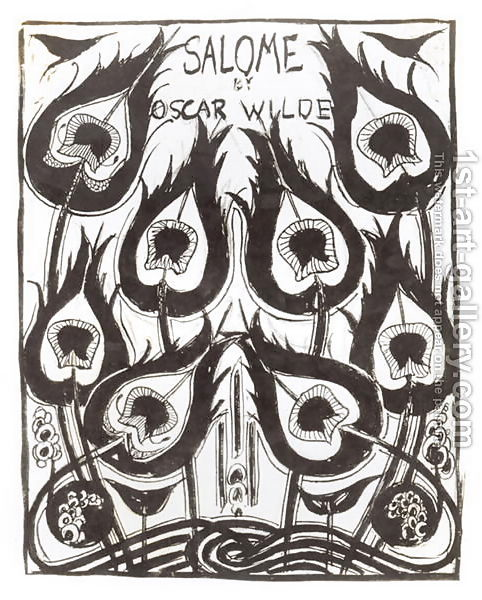

En ce qui concerne sa famille de sang, puis les familles en général, le personnage homosexuel ne mâche pas ses mots ! (oui : on peut parler de haine) : « La famille, c’est une maladie sexuellement transmissible par le corps. » (Lourdes dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « La famille, c’est la plaie de toutes les trans. » (Strella, le héros trans M to F du film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras) ; « À la tête de la famille se trouvait le père austère, la mère capricieuse en face, avec la grande sœur insupportable et malheureuse, et la cadette, la plus douce, sûrement pas plus heureuse. Le foyer se composait aussi de toi. La maison familiale, le nid des Hommes, inconsistant et rigide, comme une vitre que tous brisent, mais que personne ne parvient à plier. » (cf. le poème « La Familia » (1941) de Luis Cernuda) ; « À la fin de la trilogie des frères Dardenne [« L’Enfant », « Le Fils » et « Rosetta »] , j’étais en réanimation à Robert Debré. » (Rodolphe Sand dans son one-man-show Tout en finesse , 2014) ; « Plantes vénéneuses, enfant grabataire, excroissances malignes, verrues douées de raison, pauvres gens contaminés par l’ennui et la tristesse, voilà ma famille ! » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 60) ; « Idoles de son enfance, il maudit désormais ses parents. » (la voix narrative concernant Quentin, le héros gay du roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, p. 47) ; « Oui, les fils uniques sont bien les seuls avec lesquels on puisse tout à fait s’entendre. » (idem, p. 155) ; « Cédric, la famille, c’est pas son truc. » (Mathieu en parlant de son copain, dans le film « Presque rien » (2000) de Sébastien Lifshitz) ; « Les dîners en famille, c’est beau comme un dimanche, si ce n’est que personne n’apprécie le dimanche. […] Je n’en peux plus de la famille ! Je sens que tout ça part en vrille. » (cf. la chanson « À table » de Jann Halexander) ; « Je déteste les sagais, les mariages, les namkarans. » (Anamika, l’héroïne lesbienne, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 133.) ; « Je trouve que le mariage est un piège. » (idem, p. 148) ; « Mon cher, j’adore entendre dire du mal des membres de ma famille. C’est la seule chose qui me permet de les supporter. La famille, ce n’est qu’une foule de gens assommants, rigoureusement incapables de vivre convenablement et de pressentir le moins du monde quand il est temps de mourir. […] La famille ne prête jamais d’argent et ne fait jamais crédit, même quand on a du génie. Elle fait penser au public, mais en pire. » (Algernon parlant à Jack dans la pièce The Importance To Being Earnest, L’Importance d’être Constant (1895) d’Oscar Wilde) ; etc.

Dans le one-man-show Chroniques d’un Homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier exprime son aversion pour la famille. Dans la one-woman-show Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson, la vie de mère au foyer est décriée : « Si au moins ils partaient en colonie de temps en temps… Je sais pas être une mère formidable. Je veux être la marâtre de Blanche-Neige. Je veux aimer à mi-temps. » Dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay, Jean-Marc dit que dans sa jeunesse, il trouvait sa famille affreusement ennuyeuse. Dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, Michael ne veut pas « infliger sa propre famille » qu’il déteste à son copain Ben (p. 79).

Même l’entourage amical gay friendly du héros le pousse à détester sa famille et à ne pas en construire une : « Ne fais jamais d’enfants !!! » (Solange, la « fille à pédés », à François, le héros homo du one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton)

C’est surtout à Noël – LA fête familiale de l’année – que le personnage homosexuel expérimente le plus sa douleur/sa haine de la famille : cf. le film « Happy Christmas » (2000) de Kjell Sundvall, la pièce Non, je ne danse pas ! (2010), de Lydie Agaesse, la pièce Minuit chrétien (2008) de François Tilly, le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot (où Maxence « se sent si seul » le soir de Noël), le one-(wo)man-show C’est Noël. Enfin seul (2006) du travesti M to F Charlène Duval, la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (où Frédérique, l’héroïne lesbienne, haït Noël), etc. « Je suis née un 24 décembre, dans une famille de blaireaux incultes. » (l’héroïne lesbienne dans le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011) de Karine Dubernet) ; « Toutes ces fêtes à la con… Noël… la saint Valentin. » (Claire dans la pièce Une Heure à tuer ! (2011) de Adeline Blais et Anne-Lise Prat) ; « De toute façon, je déteste Noël en famille. » (Thierry, le héros homosexuel de la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « On va s’ennuyer comme d’hab. » (Kévin parlant de Noël à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 370) ; « Le jour de Noël, je ressens une profonde solitudes. » (Junn, la mère de Kai le héros homosexuel, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; etc.

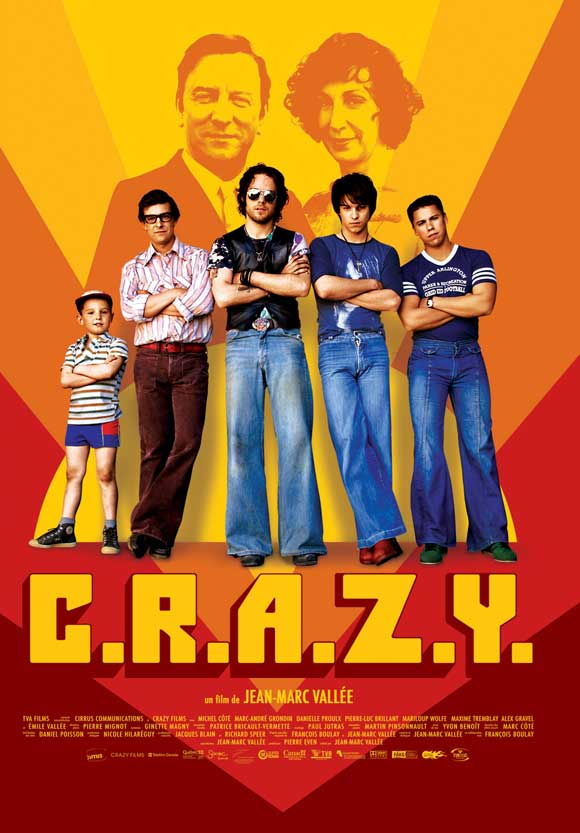

Par exemple, dans la pièce Faim d’année (2007) de Franck Arrondeau et Xaviéra Marcjetti, Marc dit qu’il ne supporte pas les réunions de famille, et notamment celles de Noël. Dans le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, la haine de Noël et de la famille est exprimée par Zac, le héros gay. Dans son one-(wo)man-show Madame H. raconte la Saga des Transpédégouines (2007), Madame H. rêve de découper sa famille en morceaux avec sa tronçonneuse pendant le repas de Noël, et finit son show par la chanson « Fuck The Family ». Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, c’est au moment où Carol, l’héroïne lesbienne et mère de famille qui a quitté son mari et sa fillette pour les fêtes, éteint nerveusement la radio de sa voiture qui la rappelle à sa démission : « Que serait-ce Noël sans nos adorables bambins ? » dit la voix-off de l’animateur. La famille pendant tout le film est présentée comme une convention sociale enfermante, une institution qui fait du chantage aux enfants, au divorce. Carol est obligée de supporter sa belle famille pour conserver son droit de visite auprès de sa fille : « Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Encore combien de déjeuner et de tomates en gelée ? »

d) Les « familles » hétéros, les « familles » homos : pas une pour rattraper l’autre :

N.B. : Je vous renvoie aux codes « Bobo » et « Milieu homosexuel paradisiaque » (avec la partie sur la « Bande de copains ») de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

Le personnage homosexuel des temps modernes, au lieu de dénoncer et de réparer les familles disloquées, décide de se venger de la famille réelle (confondue avec la famille médiatique) en cherchant à construire par ses propres moyens (l’art, le sentiment, la science, les manipulations génétiques, l’amitié…) une « transfamily », tout aussi artificielle, sentimentaliste, réifiante, et violente, que la famille publicitaire qu’il abhorrait. Pour lui, cette transfamily homoparentale/homosexuelle/LGBT se veut un dépassement et une ouverture de la famille dite « traditionnelle ». Par exemple, dans le film « Demain tout commence » (2016) d’Hugo Gélin, Bernie, le producteur homosexuel, se prend pour la mère adoptive de la petite Floria : « Je suis comme sa mère. »

Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, le mariage femme-homme est dévalorisé (le couple Georges/Christelle ne tient pas), la paternité et les enfants aussi. William, l’amoureux capricieux, demande à son amant Georges qu’il renonce totalement à son ancienne vie d’homme marié et de père : « Tes enfants ! Ton alibi suprême ! » Il lui fait même du chantage au divorce : « Tant que tu ne seras pas divorcé, notre situation restera bancale. Attention, Maître Blanchet, vous êtes sous serment. » Pierre, l’hétérosexuel qui se rend compte de la destruction de la famille que les deux tourtereaux homosexuels ont planifiée à plus ou moins long terme (en effet, Georges se met à négliger les liens du sang au profit des liens sentimentaux : « Les liens de l’esprit ont parfois plus de valeur que les liens du sang. »), tente de s’insurger – pas très finement – contre leur projet de mariage et d’enfants : « Vous la faites partir en couilles, la famille, avec vos histoires ! »

La famille de sang non-hétérosexuelle est remplacée dans le discours (et parfois dans les faits) du personnage homosexuel par une version poétique, éclatée et floue de la famille… même s’il exprime à demi-mot (et à juste titre) son doute que les liens sentimentaux et adoptifs soient plus forts que les liens du sang et d’amour (« Les liens d’Éros tout puissant sont-ils plus attachants que les liens du cœur, que les liens du sang ? », cf. la chanson « Les Liens d’Éros » d’Étienne Daho et Marianne Faithfull ; « Les liens du sang ne sont pas forcément les plus sains. » dit Erwann dans le film « Lonely Boat » (2012) de Christopher Tram et Simon Fauquet).

En général, le héros homosexuel actuel défend le concept de famille « ouverte », de famille « transversale » ou « parallèle » (cf. le film « Transfamily » (2005) de Sabine Bernardi, le film « Parallel Sons » (1996) de John G. Young, etc.), de famille « d’orientation sexuelle » ou de « pratique sexuelle » (par exemple, dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, Michael, le héros homosexuel met en opposition sa « famille biologique » et sa « famille logique »… la seconde étant le « milieu homosexuel »), ou de famille cinématographique (pensons à la famille fictionnelle du film « Drôle de Félix » (1999) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, construite par Félix au hasard des rencontres). Dans les fictions homosexuelles, il est fréquent d’observer les protagonistes se distribuer des diplômes de « frères », de « parents », de « parrains », de « fils », sans pour autant prendre en compte leur réalité généalogique : « Pietro est sans famille, si ce n’est Michael et moi. » (la voix narrative parlant de son amant, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 141) ; « Si moi, je m’entendais bien avec Kévin, ma mère s’entendait super bien avec la sienne. Il avait raison, nous étions une vraie famille unie ! J’avais deux mamans géniales et un petit frère magnifique que j’aimais comme un malade. » (Bryan en parlant de son couple avec Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 409) Tout est mélangé : liens sentimentaux et liens du sang !

« Le lendemain nous montâmes au premier pour organiser au mieux l’installation de la bonne. Je dis à Marie qu’elle pouvait s’y établir également, ainsi nous y serions toutes les trois. La maison était grande et conçue pour une famille que je n’aurais jamais. » (Alexandra, la narratrice lesbienne cherchant à « fonder famille » avec deux de ses bonnes, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 128) ; « Eux aussi c’est ma famille. » (Cédric, homo, à propos de son équipe de water-polo gay, dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare).

Fréquemment, dans les moments de lassitude conjugale, l’envie prend chroniquement au héros homosexuel de fonder une famille élargie aux amis gays friendly/homos (…et enfants des amis), vivant une vie communautaire Flower Power à la campagne, dans une grande baraque retapée : cf. le film « Tableau de famille » (2002) de Fernan Ozpetek, le film « Nés en 68 » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le film « The Bubble » (2006) d’Eytan Fox, le film « Giorni » (« Un Jour comme un autre », 2003) de Laura Muscardin, le film « Love, Valour And Compassion » (1997) de Joe Mantello, le film « Tan De Repente » (2003) de Diego Lerman, le film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino, etc.

Comble du comble : la déstructuration de la famille « traditionnelle » est présentée comme banale et pure. Elle rendrait encore « plus blanc que blanc » ! « Marie a dix ans et une famille résolument moderne : conçue par deux hommes et deux femmes, tous homosexuels et aujourd’hui tous séparés, elle a deux papas, deux mamans, un beau-papa, une belle-maman, et une poignée de frères et sœurs. Fêter Noël en famille, dans ces conditions, tient presque de l’exploit. Mais alors qu’elle passe de foyer en foyer et tente, comme elle peut, de partager son amour, Marie se pose des questions sur sa venue au monde : serait-elle, comme ‘l’autre Marie’, l’immaculé conception ? » (cf. le résumé du film « Mon Arbre » (2011) de Bérénice André, rédigé par les rédacteurs du programme du 17e Festival Chéries-Chéris (2011) de Paris, en octobre 2011)

En réalité, le héros homosexuel se rend compte qu’il ne fait pas mieux avec sa « famille parallèle » homosexuelle, et même qu’il revit un calvaire identique à sa famille hétérosexuelle de référence (cf. le film « Patrik, 1.5 », avec le titre français ironique « Les Joies de la famille » (2009) d’Ella Lemhagen) : « Je me croyais délivré de l’enfer de la famille et le voici reconstruit sur les terrains de mes vices ! » (Pédé dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Mariage : je me disais que c’était une connerie pour des hommes et des femmes qui ne s’aiment pas. » (Dotty voulant se marier avec son amante Stella, dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald) ; etc. L’arrivée apparemment « naturelle » d’un enfant dans son couple n’y change rien. Par exemple, dans le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, on voit très bien que la procréation de l’enfant dans un cadre pas tout à fait familial sert de vengeance contre la famille originelle des protagonistes : le bébé dit inconsciemment « merde » à la filiation, même s’il est biologiquement le signe tangible de filiation.

Enfin, après avoir défendu sincèrement LEUR conception désincarnée de la famille, il arrive que certains héros homosexuels expriment leur vexation de se mentir ainsi à eux-mêmes par l’agressivité, celle-ci apparaissant à la fois comme une hétérophobie (justifiée car les hétéros sont une caricature violente des vraies familles humaines) et une haine des familles femme-homme+enfant aimantes (injustifiée) : « Je peux pas encore aller la voir à l’hôpital, parce que je suis pas de sa famille. (En pleurant) Tu te rends compte, je ne peux pas aller voir ma femme à l’hôpital parce que je ne suis pas de sa famille, mais je suis TOUTE sa famille à moi toute seule ! Putain, je-suis-pas-sa-fa-mille ! Ils se foutent de ma gueule, moi je veux la voir, j’en ai rien à foutre que je sois pas mariée, j’ai bien le droit de voir ma femme, je dors avec elle toutes les nuits. » (Polly parlant de son amante Claude, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 115)

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Les familles réelles et épanouies sont confondues avec les familles-objets publicitaires fusionnelles et disloquées :

Bien souvent dans les discours des militants homosexuels actuels, la famille réelle composée d’une homme et d’une femme qui s’aime, et accompagnée d’un ou plusieurs enfants, est confondue ou assimilée très vite aux poupées des panneaux publicitaires : « Nous avons tous une définition de ce qu’est une famille traditionnelle, ces familles parfaites de sitcom, un papa et une maman ensemble avec les enfants. » (Joseph Hagan dans la revue Têtu, juin 2002) ; « Je les trouve toujours très beaux, très propres, bienveillants. » (Emmanuelle, femme lesbienne de 26 ans, parlant des manifestants de La Manif Pour Tous tirés à quatre épingles, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; « Avec le Christ, je suis sorti de cet épais taillis où s’est décidée mon orientation sexuée consciente et agissante, vers une clairière plus étroite certes, que celle où gambadent les hétérosexuels. » (Henry Creyx, Propos décousus, propos à coudre et propos à découdre d’un chrétien homosexuel (2005), p. 15) ; etc. Je vous renvoie également à l’essai Monsieur, Madame et Bébé (1866) de Gustave Droz. Dans le documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture », « Inside » (2014) de Maxime Donzel, il est dit que « le modèle hétérosexuel est formé à base de chien, barbecue et pavillon de banlieue »… mais en réalité, c’est une image publicitaire qui est montrée. C’est très étonnant, cette confusion entre réalité et fiction, surtout quand elle vient de personnes pourtant adultes et apparemment en totale possession de leurs facultés intellectuelles.

On entend parfois une adoration jalouse de la famille-poupée : « Je me sentais malheureux et ne voulais plus souffrir. Autour de moi, je voyais des personnes visiblement satisfaites de leur sort. Je voulais être comme elles. » (l’écrivain français Julien Green dans la préface de son roman Si j’étais vous (1947), p. 7) ; « Je crois bien me souvenir d’avoir envié, en mon for intérieur, ceux de mes camarades qui connaissaient des jeunes filles. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 78) ; « J’en suis presque jaloux. » (Samuel, jeune homme homosexuel de 25 ans, face à un enfant de 6 ans en admiration devant ses parents, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; etc. Elle peut s’exprimer dans une forme de révolte pseudo « militante » (on dira « féministe ») : « Qu’en était-il des autres, asservies à leur mari et à leurs enfants, sans ressources personnelles, sans voiture, sans autre nourriture spirituelle que Marie-Claire, Elle ou Femme d’Aujourd’hui ? Bonne Déesse, quel obscurantisme ! » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 242) Par exemple, dans son documentaire « Homo et alors ?!? » (2015), le réalisateur homo Peter Gehardt, en parlant au nom des personnes homosexuelles, fustige « les gentils citoyens qui en ont marre de voir des pervers comme nous bénéficier des mêmes droits qu’eux ». Dans l’émission Radioscopie sur France Inter, le 6 mai 1976, Jean-Louis Bory, au micro de Jacques Chancel, dit que Diderot était « un vulgaire hétéro ». Soit dit en passant, l’erreur ici n’est pas de dénoncer l’hétérosexualisation-marchandisation des femmes ou des hommes (car cela est plus que légitime !), mais bien d’appliquer caricaturalement ce modèle de la femme-objet à la majorité des femmes réelles (idem concernant l’homme-objet). Et là, en effet, quel autre forme d’obscurantisme grotesque de la part de beaucoup de personnes homosexuelles que de prendre la vie des femmes et des hommes mariés pour une vie de dînette !

b) Comme beaucoup de personnes homosexuelles se rendent compte que le bonheur de la famille-objet n’est ni parfait ni réel, elles finissent par mépriser ce mythe de la famille idéale sans remettre en cause la confusion initiale qu’elles avaient opérée entre famille réelle et famille médiatique :

Après avoir grossi et idéalisé l’influence de la famille hétérosexuelle, et l’avoir confondue avec la famille réelle de chair et de sang, de nombreuses personnes homosexuelles dévaluent les deux familles (logique caricaturale et idolâtre s’il en est) : « La famille nucléaire bourgeoise composée de ‘maman’ et ‘papa’ entourés d’enfants a toujours été minoritaire. Dans le paysage familial, c’est plutôt l’ensemble composite des familles élargies, recomposées, monoparentales, etc., qui occupe une place prééminente. Mais alors que toutes ces configurations familiales ont fini par trouver une reconnaissance légale, les familles homoparentales continuent à être discriminées par le droit français. » (Daniel Borrillo, « Homoparentalité », dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 253) ; « La deuxième partie du programme montrait la vie quotidienne chez les Ricardo, une famille de chimpanzés. » (Alfredo Arias décrivant le spectacle du travesti Tola, dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 307) ; « Peut-être n’a-t-on jamais filmé de cette façon la mélancolie d’être absent d’un groupe d’amoureux s’éloignant au bout d’une rue, insoucieux du désespoir d’un enfant exclu de leur joie simple. » (Pierre Philippe commentant le film « The Long Day Closes », « Une longue journée qui s’achève » (1991) de Terence Davies, dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 85) ; « Je n’ai pas conservé un très bon souvenir de mon enfance et j’ai tendance à incriminer le milieu familial. J’étais fils de… mes parents sont morts. Mes parents étaient ce que l’on appelle un couple uni. Et je dois dire que la vision de la vie de ce couple uni, enfin… prétendument uni, m’a à tout jamais probablement déçu de la vie de couple et de ce que l’on appelle une union qui passe aux yeux du monde pour réussie. » (Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969) ; « Je ne suis pas heureux et je ne tiens pas à l’être. Le spectacle des gens heureux ou qui croient l’être autour de moi me paraît tellement répugnant que je le crains terriblement. » (idem) ; etc.

Certains se mettent à cracher sur le bonheur familial illusoire que leur a miroité les médias, tout en généralisant cette estampe fallacieuse à toutes les familles réelles qui les entourent, y compris la leur : « Le bonheur est vulgaire, le bonheur n’est pas intelligent, le bonheur n’est pas de bon goût. » (Jean-Louis Bory, le 24 septembre 1967, dans l’émission radiophonique Le Masque et la Plume : Hommage à Jean-Louis Bory (1979) de François-Régis Bastide) ; « La jeunesse d’Oscar Wilde s’écoule, non pas dans le calme, mais dans les échos et les remous d’un scandale qui désagrège sa famille : la maîtresse de son père fait du chantage, intente un procès aux Wilde en prétendant avoir été endormie au chloroforme puis violée par sir William. Les amis de collège d’Oscar, qui suivent le procès dans les journaux, ne lui épargnent aucun détail… ‘Voilà donc où conduit ce grossier amour des hommes pour les femmes, à cette boue !’ écrira-t-il plus tard, en parlant de cette lamentable affaire. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 170) ; « Quel sentiment de malaise de voir cette journée de manifestation qui réveille des esprits étriqués intolérants et rétrogrades. Tous ces gens qui s’élèvent les uns contre les autres contre les différences, qui déploient leur énergie contre les autres alors qu’ils pourraient être avec les leurs, à essayer d’appliquer une morale bien pensante qui parle d’amour et de respect.. Signe sans doute d’une civilisation en fin de course… Je suis heureux malgré tout des gens que j’aime dans ma vie, qui m’entourent, qui aiment, qui ne jugent pas. J’ai dans ma famille des personnes précieuses qui ont adopté, un des plus beaux gestes, j’ai des amis qui ont donné la vie, j’ai des amis qui malgré l’adversité cherchent l’intelligence chez d’autres personnes. Ces personnes là me rassurent. Pour les autres qui défilent, s’ils non jamais connu l’insulte, le jugement, la critique, la maladie, les épreuves, le racisme, je ne leur souhaite pas de mal, je leur souhaite juste davantage de réflexion et d’amour. Et à ces enfants qu’on embrigade dans ces cortèges de haine, demandons leur pardon. Quand ils grandiront, peut être auront ils honte d’avoir été là. 2014. » (cf. le post Facebook de Frédéric Fuertes, le jour de la Manif pro-famille du 5 octobre 2014 à Paris et Bordeaux) ; « Il y a un problème dans la famille. La famille ne veut pas de l’homophilie. Un enfant (homo), on veut le marier, qu’il ait des enfants, on a l’impression que les voisins vont le montrer du doigt. L’homosexualité, c’est une tare. » (André Baudry, homosexuel, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; etc.

Dès 1971 en France, le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) invente un nouveau lexique : « Cellule familiale = Première source de névrose et de maladie mentale ; on dit la cellule familiale c’est l’antichambre de la prison (souvent à perpétuité). » (Albert Le Dorze, La Politisation de l’ordre sexuel (2008), p. 103) Les mères au foyer sont transformées, de par leur statut de « femme » (dans tous les sens du terme : être humain de sexe féminin et personne mariée), en victimes éternelles ; et les pères, en violeurs et en bourreaux millénaires. On entend encore aujourd’hui des idées de ce type : « Les femmes avant n’avaient pas forcément d’orgasme. » (Linda Troller dans le documentaire « 68, faites l’amour et recommencez ! » (2008) de Sabine Stadtmueller), comme si la foule ancestrale des femmes (dites « hétérosexuelles ») d’avant 1968 n’avaient jamais connu le plaisir sexuel ni l’amour… Quel manque de recul sur l’Histoire de l’Humanité ! Quel anthropocentrisme contemporain !

c) Beaucoup de personnes homosexuelles haïssent les familles, à commencer par la leur :

Je vous renvoie au fameux dicton « Famille je vous hais ! » d’André Gide, extrait de son roman Les Nourritures terrestres (1897) et qui a fait couler beaucoup d’encre, ainsi qu’à l’essai du même nom Famille je vous hais (2010) d’Emmanuel Pierrat, ou encore à l’essai La Famille en désordre (2002) d’Élisabeth Roudinesco. Je pense également à l’association Le Refuge, qui a été créée à Montpellier (France) en 2003, et qui héberge les jeunes homosexuels expulsés de chez eux au nom de leur orientation sexuelle.

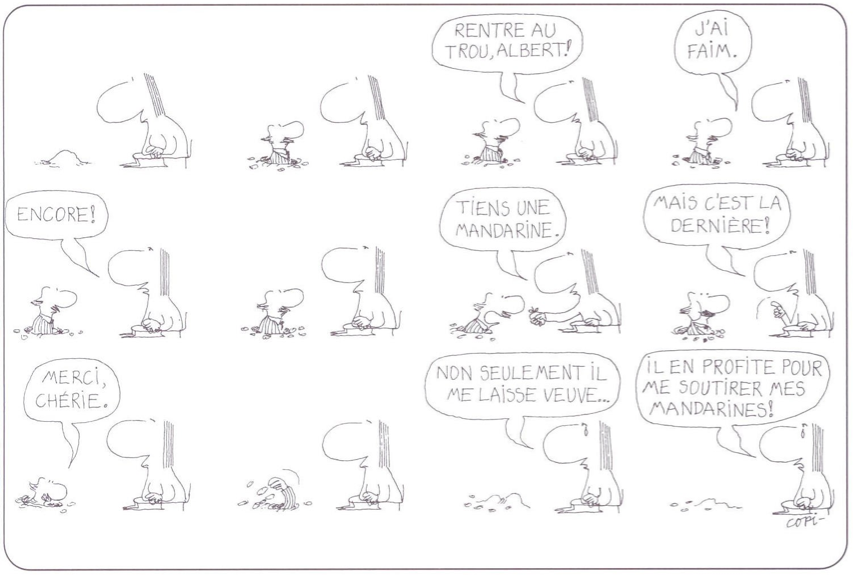

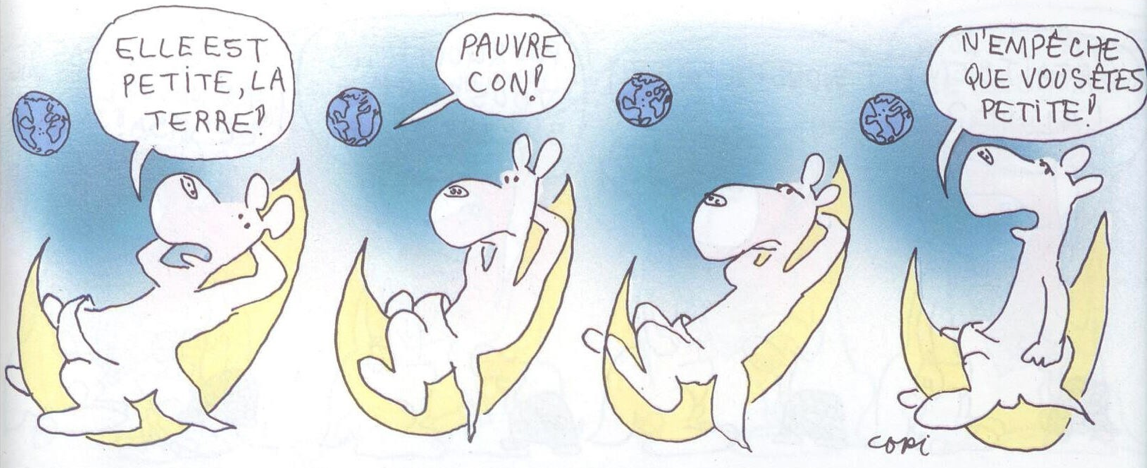

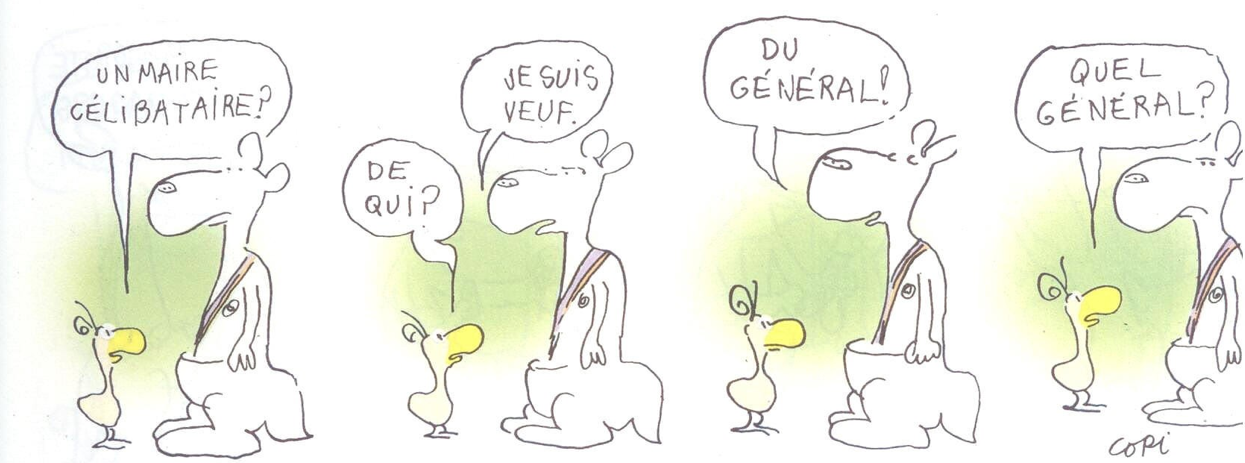

De manière globale, les personnes homosexuelles en veulent à leur famille, et parfois à raison tellement il ne fait pas objectivement bon y vivre ! Par exemple, la famille du dramaturge argentin Copi a vécu de grands conflits (à la mort du grand-père maternel en 1941, elle s’est notamment déchirée autour de l’héritage). Beaucoup de créations artistiques témoignent du mal-être familial qui entoure les sujets homosexuels. Les romans de René Crevel, William Burroughs, Jean Genet, Pierre Guyotat, Gerard Reve, ou Yves Navarre, donnent une image très négative de la famille.

En ce qui concerne leur famille de sang, certaines personnes homosexuelles ne mâchent pas leurs mots : « L’institution la plus violente d’une société, c’est la famille. Et spécialement la famille nucléaire. » (Lucía Etxebarría, écrivaine bisexuelle, lors de la présentation de son roman Le Contenu du silence (2012), organisée à la Galerie Dazelle à Paris le 12 juin 2012) ; « ‘Je ne peux pas m’entendre avec ma famille’ avouent la plupart des pédérastes. » (Jean-Louis Chardans dans son essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 10) ; « La famille est le principal obstacle pour moi. » (Norie dans le documentaire « Boy I Am » (2006) de Sam Feder et Julie Hollar) ; « Le fait de voyager et d’aller au bout de la terre m’a permis de couper les ponts avec la famille et de revenir en me montrant au monde telle que je suis. » (une femme trentenaire lesbienne dans le documentaire « Coming In » (2015) de Marlies Demeulandre) ; « Le premier devoir d’une femme écrivain, c’est de tuer l’ange du foyer. » (Virginia Woolf citée dans l’essai King Kong Théorie (2006) de Virginie Despentes, p. 133) ; « On sait les rapports conflictuels que j’entretiens avec ma famille. » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 416) ; « La famille reste pour beaucoup d’homosexuels le premier lieu de l’expérience homophobe. » (cf. l’article « Famille » de Philippe Masanet, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 168) ; « Les enfants reçoivent extrêmement tôt toute une série de messages sur ce qu’il convient d’être en tant que fille ou garçon. […] Du point de vue de l’enfant, l’intégration de cette norme peut avoir des conséquences dramatiques, d’autant que la violence verbale, physique, le chantage psychologique peuvent se développer contre les récalcitrants. Bien souvent infligés au nom de l’amour, ces paroles et ces actes sont souvent imparables. » (idem, p. 168) ; « La famille étant souvent le cimetière des rêves d’enfant, elle devient le berceau des stéréotypes d’adultes. » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), p. 164) ; « Je crois que les parents donnent aux enfants une véritable angoisse devant le savoir par l’intérêt même qu’ils portent au savoir de leurs enfants ; car, dans ce savoir des enfants, ils mettent leur propre gloire à eux. […] Et je crois que cela pèse négativement d’une façon très lourde. » (Michel Foucault, « Radioscopie de Michel Foucault », entretien avec J. Chancel en 1975, dans l’essai Dits et Écrits I, 1954-1988 (2001), pp. 1655-1656) ; « Le fait même d’être familialiste implique l’homophobie, le rejet de l’homosexualité. » (Patrick Négrier lors de la « rencontre-signature » de son livre L’Homosexualité dans la Bible, à la Librairie Violette & Co à Paris, le 22 avril 2010) ; « La famille est la première cause de violence chez les jeunes femmes lesbiennes. » (cf. une inscription dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; « En général, quand vous êtes homos, dans votre famille, vous naissez en territoire ennemi. » (Dustin Lance Black dans le documentaire « Lesbiennes, gays et trans : une histoire de combats » (2019) de Benoît Masocco) ; etc.

Beaucoup d’ « intellectuels » français, pas forcément militants LGBT d’ailleurs, mais homosexuels pratiquants, essayent toute leur vie de régler leurs comptes avec leur propre famille. Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, tous ces « penseurs du désir » des années 1960-1980, se basant entre autres sur les théories de Wilhelm Reich et Herbert Marcuse, ne pensent l’Homme que dans la projection de son désir, et non plus selon ses racines et ses traditions. À travers le prisme du ré-examen total du freudisme (cf. « Pensée critique »), ils proposent de faire de la révolution des mœurs une révolution politique. Et bien sûr, ils désignent la famille comme un « joug familiariste » dangereux.

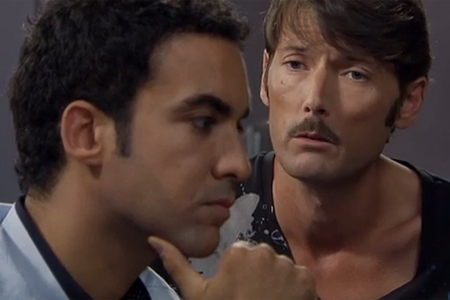

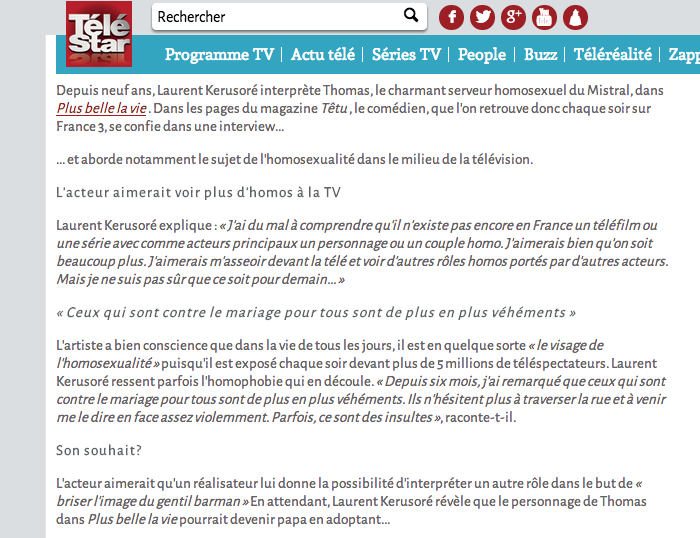

À les entendre, la famille est un système traditionnel implacable, cloisonné, figé, sans vie. Un destin tragique. « Je suis l’aîné de sept frères et sœurs : ni mon environnement social et provincial ni ma place d’aîné dans ma fratrie n’étaient propices à un épanouissement sexuel. […] La position d’aîné dans une famille maghrébine implique de se comporter en modèle, dans le strict respect des traditions : virilité, mariage, paternité et autorité sur les cadets, autant de ‘qualités’ qui me manquaient cruellement. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la Cité (2009), pp. 7-8) ; « Ils sont tôt tracés, les destins sociaux ! Tout est joué d’avance ! Les verdicts sont rendus avant même que l’on puisse en prendre conscience. Les sentences sont gravées sur nos épaules, au fer rouge, au moment de notre naissance, et les places que nous allons occuper définies et délimitées par ce qui nous aura précédé : le passé de la famille et du milieu dans lesquels on vient au monde. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), pp. 52-53) ; « On se mariait en toute innocence. En toute bêtise. […] J’avais une partie de mon désir qui avait été tué. » (Thérèse, femme lesbienne de 70 ans évoquant ses années de mariage hétérosexuel, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Pour moi, le mariage, c’était pas ‘prison’, mais au niveau de mon ressenti, pas loin ! » (Sébastien, homosexuel, 43 ans, dans l’émission Toute une histoire spéciale « Mon père est parti avec un homme » diffusée sur la chaîne France 2 le 5 décembre 2013) ; « J’ai saisi l’opportunité d’une dépression et d’un grand abattement pour me marier. » (Germaine, femme lesbienne suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; « En contractant un mariage, je vais perdre ma liberté. » (la Reine Christine, pseudo « lesbienne », dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; etc. Certains militants homosexuels vont jusqu’à tenter de détruire le mariage en le réclamant d’abord à cors et à cris : « Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d’abord que tout le monde puisse en bénéficier. […] C’est l’étape suivante. ». (Caroline Mécary, Avocate au barreau de Paris, femme très active lorsque le « mariage pour tous » a été imposé à la France en mai 2013, et qui là s’exprimait au Festival Mode d’emploi à Lyon, en novembre 2013) On se retrouve avec le paradoxe suivant : les personnes homosexuelles ou gays friendly demandent le « mariage pour tous » pour mieux mépriser et anéantir le véritable mariage… Extrait de Plus belle la vie (mais qui renvoie à beaucoup de situations que j’ai vues en vrai).

La soumission à ce soi-disant « destin familialo-culturel » est alimentée dans la rupture brutale. Pour Alain Piriou, par exemple, il s’agit de « briser le carcan familial » (Alain Piriou cité dans la revue Triangul’Ère 3 (2001) de Christophe Gendron, p. 803). Dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, Eddy Bellegueule dit qu’il a adopté ses propres valeurs, « celles qu’il avait précisément acquises en se construisant contre ses parents, contre sa famille » (p. 75). Le mariage est considéré comme un cauchemar ou une hypocrisie, vu qu’un certain nombre de personnes homosexuelles ne connaissent pas autour d’elles de modèles probants de fidélité : « Tu es marié ? Quelle horreur ! » (Jean-Luc, homosexuel de 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 74) ; « Le mariage, quelle que soit sa catégorie, ça ressemble à un lundi matin. C’était beau la veille. Un lundi matin, c’est la grande tristesse. » (Jean-Louis Bory au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 6 mai 1976) ; etc.