Inceste

NOTICE EXPLICATIVE

« Ça n’existe pas chez nous, l’inceste, de toute façon. »

(Pascale Ourbih, présentateur transsexuel M to F, juste avant la projection du documentaire « Et ta soeur » au Festival Chéries-Chérie du 15 octobre 2011 au Forum des Images de Paris)

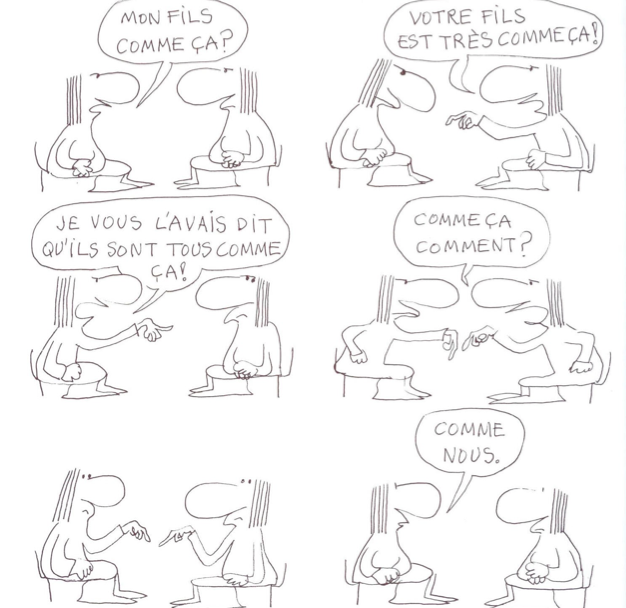

Telle famille, tel fils homosexuel ?

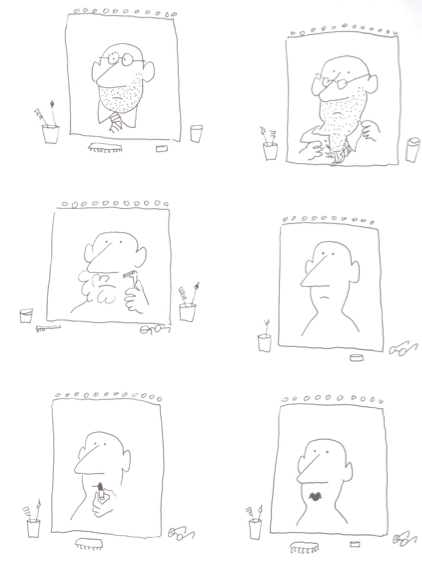

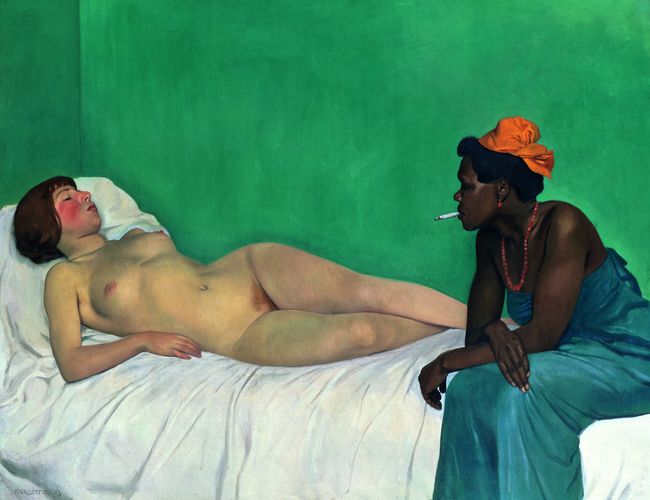

Pourquoi le cliché de la mère possessive, ou la thèse du gène gay qui se transmettrait de père en fils, agacent tant la communauté homosexuelle ? Parce qu’il met en lien direct l’homosexualité avec l’interdit majeur de l’Humanité : l’inceste. Ce rapport charnel et sexuel entre deux parents de sang.

Le désir homosexuel renvoie aussi bien à la transgression de la différence des sexes qu’à celle de la différence des générations. Il semble succéder au désir d’inceste : en réalité, il n’en découle pas causalement mais « coïncidentiellement », pourrait-on dire. Ce n’est pas par hasard si Christine Angot écrit au tout début de son roman L’Inceste (1999) que « L’inceste, c’est l’homosexualité ».

Bien qu’il soit évident que l’homosexualité n’est pas le résultat immédiat et causal d’une « mauvaise éducation » comme dirait Pedro Almodóvar, il n’empêche qu’il peut exister des ponts entre l’environnement familial et le désir homosexuel. Quand je regarde autour de moi, je constate que les situations familiales des personnes homosexuelles, sans être plus extraordinaires ni catastrophiques que d’autres, sont souvent complexes, et parfois perturbées. Même s’il est impossible, fort heureusement, de dresser un portrait-robot de LA famille d’où émergera une ou plusieurs personnes homosexuelles, nous pouvons tout de même définir des terrains porteurs, car oui, ils existent. Ce sont certaines coïncidences (une possible possessivité maternelle, un supposé absentéisme paternel, une certaine expérience de la gémellité, une influence écrasante des frères et sœurs, une éducation ressentie comme trop rigide ou trop laxiste, etc.) qui me le font dire.

Par exemple, la majorité des personnes homosexuelles sont orphelines de père ou de mère, symboliques surtout, réels parfois. C’est pourquoi certaines se définissent comme des enfants bâtards – alors même qu’ils ont leurs deux parents –, des « presque orphelins » pour reprendre la charmante expression de Tamsin dans le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky.

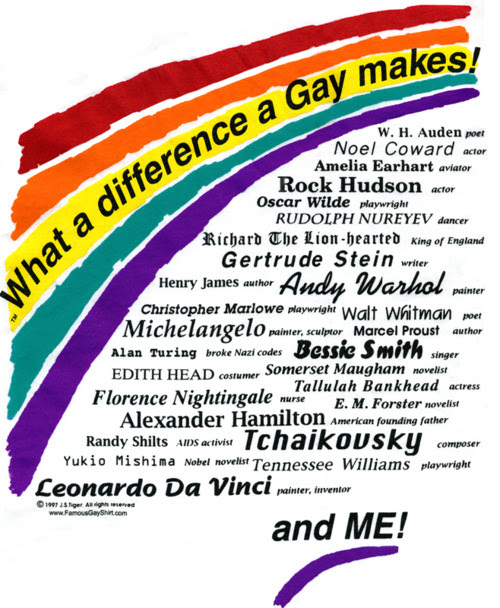

Par ailleurs, on rencontre un certain nombre de cas où plusieurs frères d’une même famille se disent « homosexuels », ou bien un des parents avec son fils (la famille Ackerley, la famille Mann, la famille Schwarzenbach, la famille Cocteau, etc.). Ce n’est pas rare, bien qu’en effet, personne dans le « milieu » ne le crie sur les toits par peur d’alimenter l’argument de la dégénérescence, c’est-à-dire d’une « hérédité homosexuelle », ou bien l’idée d’une « homosexualité éducationnelle » qui pourrait, si elle existait, être désapprise ou éradiquée.

Beaucoup de personnes homosexuelles rejettent avec véhémence le concept de dégénérescence, parce qu’elles défendent inconsciemment, dans le rejet, le lien causal entre parents et enfant homosexuels. Il arrive que certains individus reconnaissent en leur père ou en leur fils un amant homosexuel, ou, sans aller jusque-là, leur propre désir homosexuel. Cette correspondance leur déplaît énormément, parce qu’elle renvoie à un autre interdit que celui de la transgression de la différence des sexes par le couple homosexuel ou par le viol génital : celui du viol de la différence des générations, donc de l’inceste. La similitude d’orientation sexuelle entre fils homosexuel et père est parfois troublante dans la réalité, non pas dans la mesure où elle serait causale ou exactement symétrique (tous les pères d’enfants homosexuels ne sont pas systématiquement homosexuels, et tous les fils homosexuels ne sont pas amoureux de leur père, bien entendu), mais parce qu’elle est imparfaitement gémellaire. La société actuelle a trop souvent coutume d’envisager cette possible gémellité dans les désirs incestueux sur le mode de la rupture ou de la fusion, pour ne pas la reconnaître telle qu’elle est : uniquement symbolique, fantasmatique, irréelle, et actualisable si elle n’est pas conscientisée.

Il est parfois fascinant d’observer les réactions saugrenues de certains pères au moment du coming out de leur fils, ou à l’inverse, la gêne ressentie de la part du second par rapport à son propre père. Les personnes homosexuelles qui affirment détester leur père ou leur mère, mais qui à côté de cela, choisissent souvent des partenaires amoureux qui ressemblent plus ou moins à leurs parents et à l’image idéalisée qu’elles s’en font, ne sont pas des cas isolés. Quelquefois, c’est vertigineux de voir les copies conformes ! (Ça m’est arrivé personnellement !) Un rapport idolâtre entre les générations peut s’instaurer à travers l’affirmation d’une homosexualité, paradoxalement sur le mode de la rupture, comme l’illustre l’incroyable remarque que j’ai entendue un jour de la part d’un ami homosexuel concernant sa position ambiguë entre son père et lui : « Avec mes parents, on a été un couple… un ‘trouple’ plus exactement… J’ai toujours été la chose de mon père. »

Pour terminer, je signale au passage que je ne parlerai pas dans ce code de l’inceste entre frères (ou entre cousins). Je réserve l’étude de ce sujet pour le code « Inceste entre frères » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels (j’y aborde entre autres le cas des familles où il y a plusieurs individus qui se déclarent « homos », ainsi que le rapport de jalousie au sein d’une même fratrie comme facteur d’homosexualité).

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mère possessive », « Frère, fils, père, amant, maître, Dieu », « Pédophilie », « Orphelins », « Élève/Prof », « Éternelle jeunesse », « Clonage », « Parricide la bonne soupe » et « Inceste entre frères », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

Le personnage homosexuel entretient une relation incestueuse avec un proche parent :

On retrouve la thématique de l’inceste dans énormément de créations à thématique homosexuelle : cf. le roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, le roman Le Fou du père (1988) de Robert Lalonde, la chanson « My Heart Belongs To Daddy » (1938) de Cole Porter, le film « Premier amour, version infernale » (1968) de Susumu Hani (avec l’inceste père/fils), les films « Les Damnés » (1969) et « Sandra » (1965) de Luchino Visconti, le roman Le Vieillard et l’Enfant (1954) de François Augiéras, le roman Le Neveu (1964) de James Purdy, les films « Belle Maman » (1999) et « Ma Mère » (2003) de Christophe Honoré, le film « Mon Fils à moi » (2006) de Martial Fougeron, le film « Volver » (2006) de Pedro Almodóvar, le film « Luster » (2001) d’Everett Lewis, le film « Alice » (2002) de Sylvie Ballyot, le film « The Maids » (1975) de Christopher Miles, le film « Ostia » (1970) de Sergio Citti, le film « Sexe fou » (1973) de Dino Risi, le film « Sitcom » (1997) de François Ozon, le film « L’Enfer d’Ethan » (2004) de Quentin Lee, le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, le film « Jin Nian Xia Tian » (« Fish And Elephant », 2001) de Yu Li, le film « La Classe de neige » (1997) de Claude Miller, les films « Sonate d’automne » (1978), « Le Silence » (1962), et surtout « À travers le miroir » (1961) d’Ingmar Bergman (avec la relation ambiguë père/fils), le film « Le Langage perdu des grues » (1991) de Nigel Finch, le roman Joli Papa (2003) d’Alain Meyer, la pièce Soudain l’été dernier (1958) de Tennessee Williams, la pièce Le Retour au désert (1988) de Bernard-Marie Koltès (avec la figure du père possessif et omniprésent), le roman L’Inceste (1999) de Christine Angot, la pièce Mon beau-père est une princesse (2013) de Didier Bénureau, le film « Le Bal des Vampires » (1967) de Roman Polanski, le roman El Retrato Amarillo (1956) de Manuel Mujica Lainez, le film « Twist » (2004) de Jacob Tierney et Adrienne Stern, le film « El Amor Del Capitán Brando » (1974) de Jaime de Armiñán, le film « Priscilla folle du désert » (1995) de Stephan Elliot (l’un des personnages a été abusé par son oncle), les chansons « L’Amour naissant » (« C’est un revolver, père, trop puissant ») et « Regrets » de Mylène Farmer, la chanson « Celui que j’aimerai » de Cindy dans le spectacle musical Cindy (2002) de Luc Plamondon, le film « Après lui » (2007) de Gaël Morel (où une mère tombe amoureuse de l’assassin de son fils, Franck), le film « Une Soirée étrange » (1932) de James Whale, le roman L’Espace mortel (2005) de Patricia Duncker, les films « Madame » (1997) et « Le Temps qui reste » (2005) de François Ozon, le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, la nouvelle Adiós Mamá (1981) de Reinaldo Arenas, le film « Jeux de nuit » (1966) de Mai Zetterling, le film « Agostino » (1962) de Mauro Bolognini (traitant de l’inceste avec la mère), le film « Sex » (1971) de Paul Morrissey, le film « La Couleur pourpre » (1985) de Steven Spielberg (avec Celie, violée par son père), le film « L’Histoire de Pierra » (1982) de Marco Ferreri, le film « Smukke Dreng » (« Joli Garçon », 1993) de Carsten Sonder, le film « The Everlasting Secret Family » (1988) de Michael Thornhill, le film « Only The Brave » (1994) d’Ana Kokkinos, le spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde (2008) de Philippe Robin-Volclair (avec la mention de Lolita), le film « Billy’s Dad Is Fudge-Packer » (2004) de Jamie Donahue, la pièce Baby Doll (1956) de Tennessee Williams (où un homme âgé vit avec une femme trop jeune pour lui), le film « Souffle au cœur » (1971) de Louis Malle (avec l’inceste entre la mère et le fils), le film « Chéri » (2009) de Stephen Frears, le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot (avec lady Philippa, violée par son père), le film « La Vie intermédiaire » (2008) de François Zabaleta (racontant l’histoire d’amour impossible entre une domestique de château sexagénaire et un photographe homosexuel de vingt ans son cadet), le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan (où le personnage d’Anne, 55 ans, interprétée par Muriel Robin, vit avec Marcello qui n’a que 25 ans), le film « Túnel Russo » (2008) de Eduardo Cerveira (avec une grande différence d’âges entre les deux amants), la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton (où Doris, l’héroïne lesbienne, détourne sexuellement le jeune Santiago), le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau (dans lequel est raconté la relation d’un homme de 50 ans avec une fillette de 14 ans), les films « Mommy Is Coming » (2012) et « My Baby’s Daddy » (2004) de Cheryl Dunye (où on assiste à un coming out croisé entre mère et fille), le film « Little Gay Boy, Christ Is Dead » (2012) d’Antony Hickling (Jean-Christophe et sa mère, une prostituée anglaise, prennent leur bain ensemble), le film « Honey Killer » (2013) d’Anthony Hickling, le film « Gerontophilia » (2013) de Bruce LaBruce, le film « Far-West » (2002) de Pascal-Alex Vincent (avec le papy de Ricky, en couple avec son jeune assistant-fermier), la pièce Un cœur de père (2013) de Christophe Botti, la chanson « La Maison en bord de mer » de Patricia Kaas (une fillette violée par son oncle), etc.

L’homosexualité se double d’inceste dans le roman Les Hors Nature (1897) de Rachilde. Dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018, Jimmy, un des personnages homos, a été violé par son père, Joël. Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, le Dr Alban Mann est qualifié par Jane, l’héroïne lesbienne, de « pédophile incestueux » (p. 76)… et les faits donneront raison à Jane car Mann viole sa jeune fille Anna : « Le dossier accusant Alban Mann d’avoir abusé d’Anna parlaient d’eux-mêmes. » (idem, p. 251). Dans le roman Confidence africaine (1930) de Roger Martin du Gard, Léandro Barbazano, le héros homo, est né d’un rapport incestueux, et meurt au commencement du livre. Dans le roman L’Obligation du sentiment (2008) de Philippe Honoré, Martin est violé à 14 ans par son père Louis. Dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi, quasiment tous les membres de la famille de la jeune Irina lui sont passés dessus (l’oncle Pierre, la mère – présentée comme « l’amour de la vie d’Irina » –, la prof de musique Mme Garbo, etc.). Dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson, Madame Gras a connu l’inceste avec son père puis son frère. Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, Camille tombe amoureuse du meilleur ami de son fils homo Matthieu. Dans le film « Mon Arbre » (2011) de Bérénice André, Isabelle, une des héroïnes lesbiennes, trouve sa fille « canon ». Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca se jure qu’après la mort de son père (qui rêvait de le marier), il trouvera l’homme de sa vie pour le remplacer. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, le père de Charlène (l’héroïne lesbienne) surnomme sa fille « Princesa » et la chatouille de manière excessive et déplacée. Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Géraldine idéalise la grande tante Lucie : « Sa tante Lucie est restée vierge. » avant de découvrir la vérité : « Cette salope… Elle a couché avec son fils. Moi qui la croyais vierge ! » Dans le one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015) de Jefferey Jordan, lorsque Jefferey fait son coming out à ses parents en pleine fête de famille, il s’étonne de voir son propre père lui demander « d’embrasser son parrain José », un homme de 58 ans ! Mais plus tard, il se soumet à cette projection : « Oui Madame, j’aime les hommes plus vieux. »

Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, la différence des générations est gommée : mère (Diane) et fils homosexuel (Steve) s’imitent dans le jeunisme, la délinquence, les bêtises… ou dans l’âgisme (« Traite-moi comme un adulte ! » récrimine le jeune homme). Le fils embrasse la mère sur la bouche, et est désespéré (au point de se tailler les veines) parce qu’elle ne le suit pas jusqu’au bout de sa passion incestueuse : « Toi et moi, on s’aime encore, hein ? » (Steve) ; « Je vais t’aimer de plus en plus fort, et c’est toi qui vas m’aimer de moins en moins : c’est la nature. » (Diane)

Dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive ! (2015), Pierre Fatus nous fait croire qu’il a couché avec une femme… mais on découvre qu’il s’agit de sa mère biologique : « La première femme avec qui j’ai couchée : la bombe ! Avec des seins… »

L’inceste a la violence du viol. « Je suis une fille de l’inceste. Voilà pourquoi je meurs. » (Antigone dans la pièce Antigone (1922) de Jean Cocteau) ; « Vous avez un problème de violence dans la famille ou quoi ? » (Kévin, le héros homosexuel, s’adressant à son amie lesbienne Sana, dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone) ; « Mon père est un salopard et un manipulateur. Il a trompé ma mère même la dernière année de sa vie. Il a baisé ma prof de théâtre et il m’a… » (Zach, le héros homosexuel qui ne termine pas sa phrase, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Papa lui fourre sa bite dans la chatte. » (le skinhead efféminé Peter Pan, parlant d’Anna, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 96) ; « Maman a dit qu’il n’est jamais trop tard pour s’intéresser à la notion d’inceste. » (Océane Rose-Marie, l’héroïne lesbienne dans son one-woman-show Chaton violents, 2015) ; etc. Par exemple, Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Danny est un homosexuel abusé (symboliquement) par son père, et reproche à ce dernier d’« avoir eu envie de lui » ; et dans ce même film, le petit Jude se fait violer par son père. Dans le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg, Christian s’est fait violer par son père, Helge, et l’annonce en pleine fête d’anniversaire de mariage de ses parents. Dans le film « Laberinto De Pasiones » (« Le Labyrinthe des Passions », 1983) de Pedro Álmodóvar, Queti a été violée par son père Michele. Dans le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky, c’est au moment où Nina se masturbe dans son lit qu’elle a la vision horrifique de sa mère l’observant à côté d’elle. Dans le film « Lonely Boat » (2012) de Christopher Tram et Simon Fauquet, une prostituée couche avec le père de son copain. Dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit, la mère-prostituée transsexuelle fait l’amour avec un client octogénaire qui meurt pendant l’acte sexuel : elle atteint l’orgasme en faisant l’amour avec ce cadavre.

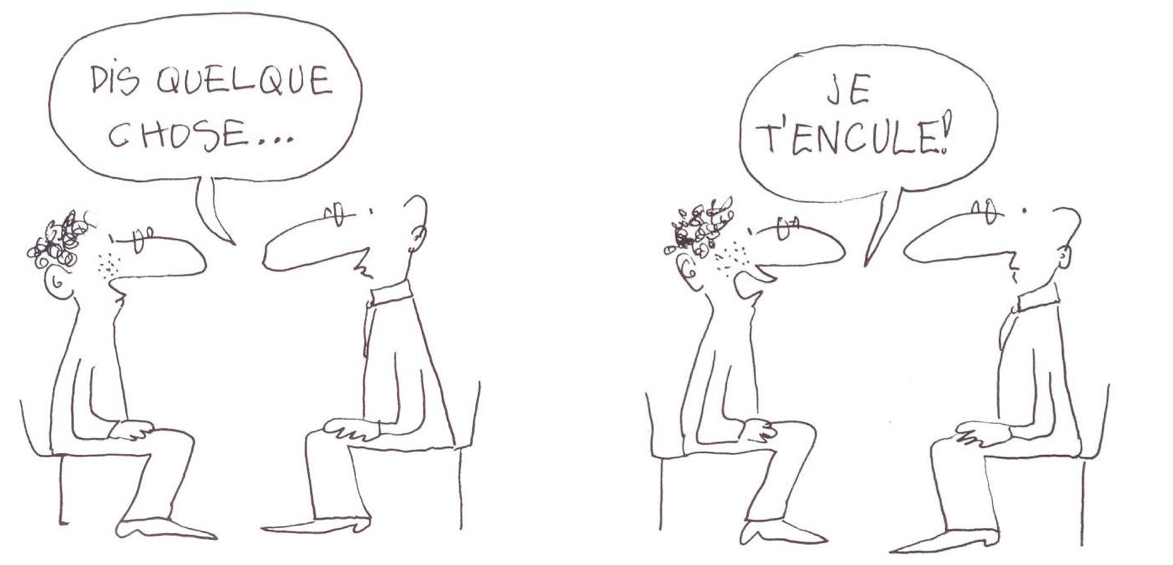

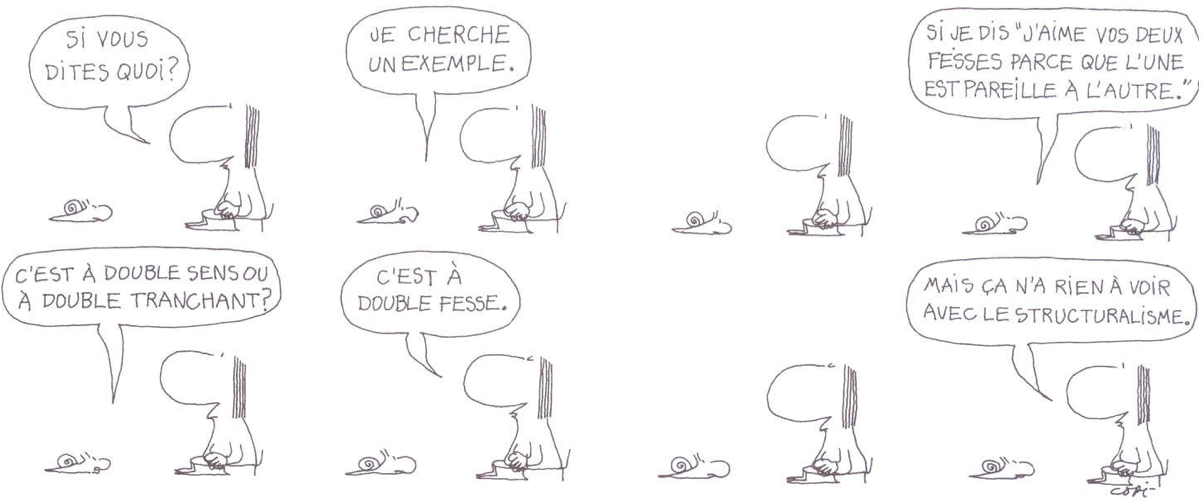

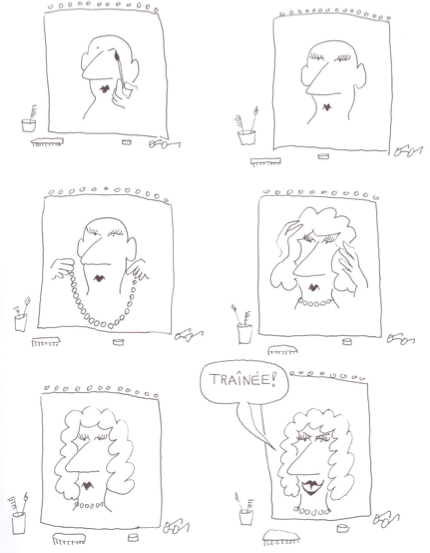

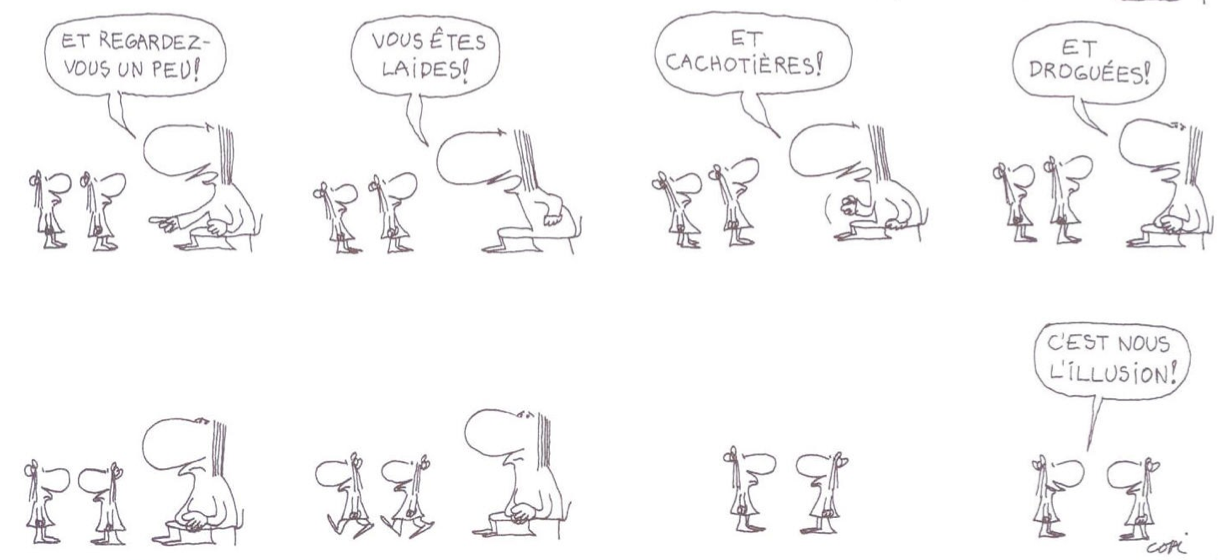

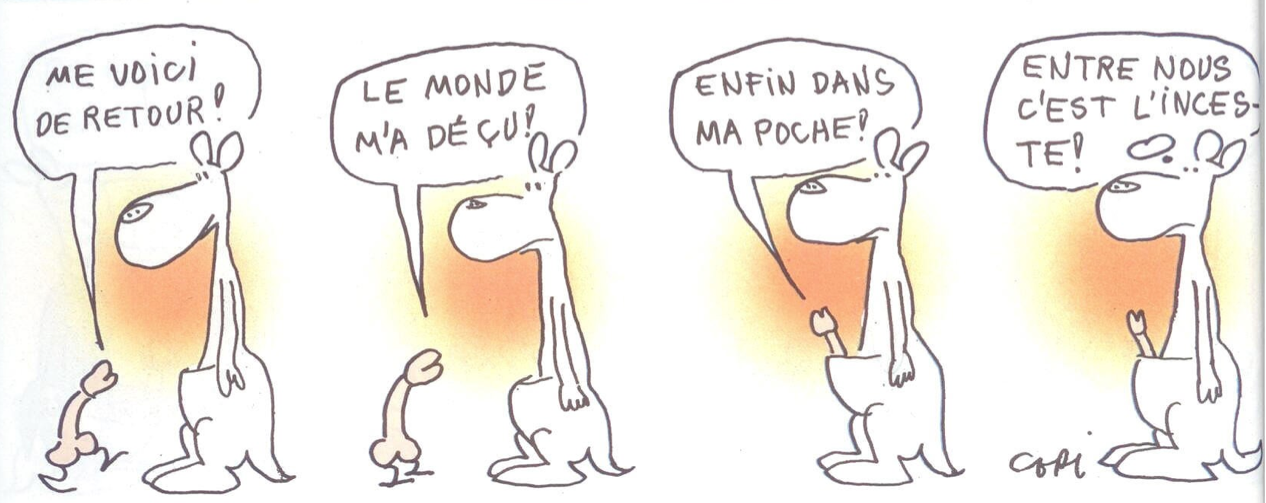

B.D. « Kang » de Copi

Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Yoann découvre que son amant Julien a couché avec sa belle-mère Solange, la cougar : « Tu t’es tapé la vieille ??? » Julien, lui-même, se révolte contre celle-ci en découvrant la vérité : « Pourquoi vous m’avez violé ?? » La belle-mère ricane : « Violé… Tout de suite les grands mots… » Finalement, Solange se rabat sur Yoann. Elle lui fonce dessus, et ce dernier, au départ, résiste : « Elle voulait me violer ! C’est elle ! C’est moi qui était en-dessous. » Puis Julien et Zoé, ex-amants qui se remettent ensemble, poussent Yoann dans les bras de la belle-mère de Julien. Yoann fait un gosse à la quinquagénaire…

Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, le téléspectateur assiste à un chamboulement complet des générations, des rapports d’autorité entre jeunes et adultes. Les moniteurs qui encadrent la colo se font complètement menés par le bout du nez par des ados qui se comportent comme les grands qu’ils ne sont pas et qui pourtant ont déjà une sexualité d’adultes. Cette inversion crée du dégoût et donc du lesbianisme chez la protagoniste principale, Clara.

Cependant, l’inceste n’apparaît pas nécessairement comme brutal et choquant aux personnages qui le vivent. En général, quand il est vécu, le père et le fils se flattent l’un l’autre de gommer leur différence générationnelle et leur lien du sang, en toute bonne foi. Par exemple, dans le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, le laisser-aller sexuel de la mère (Marie découvrant son lesbianisme) correspond à celui de la fille (Lili vivant ses expériences sexuelles trop tôt avec un gars peu fréquentable, Freddie)… et leur réconciliation s’instaure sur leur propre négligence. Dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, Ahmed se qualifie lui-même comme « le fils et le père » de son fils Ali. L’éloignement et la négation du Réel, par la violation de la différence des générations, prend chez les héros homosexuels une dimension poétique, ludique, littéraire, affective. « Y’a que dans l’inceste qu’on ne trahit pas. » (le héros homosexuel de la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) ; « La grenouille comprit que la Sigogne s’interrogeait sur l’Inseste avant d’être avalée par elle. » (cf. les mots inscrits sur une stèle de la Cité des Rats, dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 146) ; « Un monsieur aimait un jeune homme, et parfois lui payait ses cahiers. Il était écolier. […] Il est si doux d’être papa. » (cf. la chanson « Le Monsieur et le jeune homme » de Guy Béart) ; « Un fils dormant avec son père, c’est normal ! » (Léopold parlant à son fils Roger, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay) ; « C’est toi que j’aurais dû épouser. » (Heck, le mari trentenaire ayant épousé une femme lesbienne Rachel qui l’a trompée, et s’adressant à Hache la petite sœur de cette dernière, qui a 7 ans, Dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker) ; « Kévin, ça se passe bien à la maison ? Ton père te viole-t-elle ? […] Ô bel éphèbe issu de la diversité ! […] Kévin, je suis ton père. » (le flic dans une parodie de film français sur la drogue, dans le one-man-show Blanc et hétéro (2019) de l’humoriste Arnaud Demanche) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman, Leni Riefenstahl évoque la « beauté tragique de l’inceste ». Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Tom dit qu’il « aime » son père. Dans le film « Catilina ou le venin de l’amour » (2012) d’Orest Romero, Catalina, fils d’un ancien militaire propriétaire d’un supermarché, décide de se faire passer pour son père pour conquérir Marcus, un jeune garçon qui vient d’être embauché. Dans la pièce Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, l’héroïne lesbienne souffre d’avoir été traitée par son père militaire comme « la fille chérie », le « faire-valoir ». Dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan, Hubert, le héros gay en costume de marié, court dans une forêt après sa mère, elle-même en robe de mariée, pour lui demander de l’épouser en tant que « roi » et de « le rejoindre dans son Royaume ». Dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, « L. » veut se marier avec le Rat alors qu’ils ont une grande différence d’âges : « Je pourrais te faire passer pour mon fils adoptif. » Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane, le héros homosexuel quinquagénaire, a 20 de plus que son partenaire de 30 ans, Vincent. Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Todd et Frankie, deux amis du même âge qui viennent de coucher ensemble, se font au réveil le même constat : « Je couche rarement avec les mecs de mon âge. » (Todd) ; « Moi aussi. » (Frankie) Dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand, Hugues, le médecin bourgeois, sort avec Fabien, un petit jeune. Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, Carol, l’héroïne lesbienne bourgeoise et déjà mère, vit le « grand amour » avec une femme nettement plus jeune qu’elle, Thérèse. Abby, l’ancienne amante de Carol, s’en étonne auprès d’elle : « Elle est jeune. Sais-tu ce que tu fais ? » Dans le film « Freeheld » (« Free Love », 2015) de Peter Sollett, Laurel, femme mûre, sort avec Stacie, la petite jeunette.

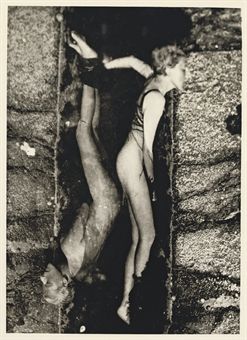

Il arrive que le héros homosexuel, d’âge mûr, soit attiré par son fils pour par ceux qui ont l’âge de son fils (cf. je vous renvoie au code « Pédophilie » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). « Ton père adorait vraiment nous regarder nager à poil. » (un ami de Daniel se référant à l’homosexualité du père de ce dernier, découverte post mortem, dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) Par exemple, dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely, le père de Franck, le héros gay, dit qu’« il a trop aimé son fils ». Dans le film « C’est une petite chambre aux couleurs simples » (2013) de Lana Cheramy, Mister Jones, vieux peintre aveugle et admirateur de Van Gogh, est soigné dans une maison de repos par Bob, un jeune infirmier dont il tombe amoureux. Dans le film « Patrik, 1.5 » (« Les Joies de la famille », 2009) d’Ella Lemhagen, Göran, le héros homosexuel, succombe au charme d’un jeune homme au commissariat, avant de découvrir que c’est son futur fils adoptif. Dans la pièce La Cage aux Folles (1973) de Jean Poiret, George, le héros homosexuel, drague son fils hétéro Laurent.

Beaucoup de héros homosexuels racontent leur émoi sexuel pour leur père (ou leur fils) : « Mon cœur est à papa. » (cf. une réplique de la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche) ; « Pendant quelques minutes, il me sembla que j’étais son préféré. » (Zac à propos de son père, dans le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée) ; « Seul homme de la maison, j’oubliais avec une étrange facilité les liens du sang, faisant ainsi du géniteur aux yeux indiscrets un objet de convoitise et la cause première de nos maladies respectives ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 96) ; « Père… J’aimerais tellement avoir votre assentiment. J’ai pourtant tout fait pour vous plaire. » (Stuart, l’un des héros homosexuels, s’imaginant qu’il rencontre son père, dans le film « Cruising », « La Chasse » (1980) de William Friedkin) ; « Le papa, c’est toujours Dieu. » (Thierry, le héros homosexuel de la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, dans l’épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « Je regardais toujours mon père se déshabiller. » (Jacques Nolot dans le film « La Chatte à deux têtes » (2002) de Jacques Nolot) ; « J’ai eu honte j’ai souffert. Je ne vais pas sortir les violons même si pour mon père c’est l’instrument de prédilection. […] Mais j’ai toujours eu en tête d’un jour lui reconnaître que j’aime profondément son dos pour rendre justice aux mots. » (cf. le poème « Un Autre Dos » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, p. 46) ; « Mon amant était Madame Lucienne ! […] J’aimais ma mère ! » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « J’ai enterré l’alliance de mon épouse juste à côté du corps de Chris : ces deux-là étaient si proches. » (Randall, le père de Chris, le héros homosexuel, dans le roman La Synthèse du Camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 234) ; « Aujourd’hui, c’est moi l’homme. Un homme pour mon père. Beau et fort pour mon père. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 35) ; « Je ne crois pas [que ma mère va revenir]. Elle est partie… pour toujours… cette fois-ci. Je passerai désormais ma vie avec mon père. Seul avec mon père. À m’occuper de lui. Homme à homme. Je serai la femme de mon père. » (idem, p. 126) ; « Tu as été mon fils et en même temps l’amour de ma vie. Tu es sûrement l’homme que j’ai le plus embrassé ! […] Quand tu étais petit, on s’embrassait toujours sur la bouche. Quand tu as grandi, tu n’as plus voulu. Tu ne voulais même plus que je te tienne par la main. » (la mère de Bryan à son fils gay Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 353) ; « La seule et unique fois où j’aurais pu conclure avec une femme, j’ai pensé à ma mère. » (François, le héros homo du one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « J’étais si jalouse de vous. » (la mère de Kai, le héros homo, s’adressant à Richard l’amant de celui-ci, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; « Mon père était l’agaçant quarterback beau gosse qui avait épousé la major sexy de la promotion. » (Simon, le héros homosexuel, en parlant de son père, dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti) ; etc.

Vianney – « Non, je ne fume pas, mais ça ne me dérange pas, j’aime bien les bouches qui sentent le tabac froid, ça me rappelle mon père.

Mike – T’as couché avec ton père ?

Vianney – …

Mike – C’était de l’humour, bon, ok, je me tais. »

(Mike racontant son « plan cul » avec un certain, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 85)

Par exemple, dans le film « Funeral Parade Of Roses » (1969) de Toshio Matsumoto, Eddie tombe amoureux de son père. Dans le film « L’Île des amours interdites » (1962) de Damiano Damiani, Arturo, à 15 ans, voue une passion dévorante à son père. Dans le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos. Antonio, à 15 ans, tombe amoureux de son oncle Jonbert. Dans la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, le fils cherche à séduire sadiquement son père, considéré comme un dieu diabolique : « Ouvre-moi ta porte pour l’amour de Daddy. » Dans le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, le père d’Ailín est tombé amoureux de sa fille. Dans le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, George, le héros homosexuel, porte au doigt l’alliance de sa mère. Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, établit une relation très étrange avec son père : à la fois il le fuit et il le drague : « Oh mon papili, emmène-moi dans la forêt ! » Il parvient même, en se faisant passer pour sa mère (et la femme de son père, donc), à s’introduire dans la salle de bain de ce dernier et à le voir cul nu. Dans le film « Drôle de Félix » (1999) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, les rapports d’éducation s’inversent : ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Dans le film « Le Maillot de bain » (2013) de Mathilde Bayle, le jeune Rémi, 10 ans, ressent son premier émoi homosexuel pour un beau papa de 35 ans. Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon se moque de la réaction post-coming out de sa mère qui s’interroge avec horreur sur les pratiques lesbiennes de sa fille (« Mais qu’est-ce que vous faites ??? »), en lui rétorquant : « Qu’est-ce que vous faites ? Eh bien viens ! Je vais te montrer ! » Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, Segundo s’endort contre son père Noé qu’il découvre homosexuel (il surprend ce dernier en train de masturber un conducteur de camionnette) : « Tu seras toujours dans mon cœur papa. » L’homosexualité paternelle finit par déteindre sur la sexualité du jeune garçon de 14 ans, qui se met à être dégoûté des femmes.

Dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, Stephen, l’héroïne lesbienne, entretient dès son adolescence une ambiguë relation fusionnelle avec son père (Sir Philip), une connivence très homosexuelle, qu’Anna Philip, la mère, détecte assez vite et ne voit pas d’un très bon œil : « J’ai découvert que mon père savait tout à mon propos, seulement… Peut-être m’aimait-il trop pour m’en parler. » (Stephen par rapport à son homosexualité latente, p. 549) ; « Stephen grimpait sur son dos. Sir Philip prétendait être grisé pour avoir eu son saoul d’avoine, sautait, bondissait et ruait sauvagement, de sorte que Stephen était obligée de s’accrocher à ses cheveux ou à son col, tout en le frappant de ses petits poings insolents et durs. Attirée par ce vacarme étrange, Anna les surprenait ainsi et indiquait du doigt la boue sur le tapis. Elle disait : ‘À présent, Philip, à présent, Stephen, c’est assez ! c’est l’heure du thé’, comme s’il s’agissait de deux enfants, alors Sir Philip se redressait, se dégageait de Stephen, après quoi il embrassait la maman de Stephen. » (idem, p. 21) ; « Sir Philip aimait Stephen, l’idolâtrait. » (idem, p. 23) « Stephen adorait son père […] ; il faisait partie d’elle-même […] elle ne pouvait envisager le monde sans lui. » (idem, p. 24) Quand Anna tente d’empêcher l’incestueux couple à trois – le fameux « trouple », ou triangle œdipien papa/maman/enfant – (« Stephen, ma propre enfant… elle s’est jetée entre nous » dit-elle à son mari), Sir Philip la renvoie à sa responsabilité : « C’est vous-même qui l’avez jetée entre nous, Anna. » (idem, p. 148)

Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel, s’imagine en amant miniature dormant sur le gazon puis le torse velu de son père. On ne sait pas trop s’il s’agit de son père réel dont il n’a aucun souvenir (il semble se rappeler d’un souvenir d’enfance quand il avait 2 ans et qu’il était blotti contre lui : « Je m’endormais sur son torse. Il était hyper poilu. ») ou bien s’il s’agit de son père fantasmé, cinématographique. Sûrement les deux.

Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, le jeune Franz se met en « couple » avec Léopold, de quinze ans son aîné. Il lui raconte que, lorsqu’il était adolescent, il avait rêvé que son beau-père (le nouveau mari de sa mère, avec « ses grandes jambes de footballeur ») pénètre dans son lit et lui fasse l’amour : « Puis il est venu dans mon lit. J’avais l’impression de devenir de plus en plus petit. Comme une fille. Puis il est rentré en moi. » Et plus tard, s’il a des enfants avec sa copine Ana, il dit qu’il les appellera « Franz et Leopold »…

Dans le film « Alone With Mr Carter » (2012) de Jean-Pierre Bergeron, John, jeune homme de 15 ans, est amoureux d’un papy de 70 ans, Mr Carter : il lui écrit des lettres d’amour, essaie d’attirer son attention par tous les moyens… et sans succès. Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, le protagoniste homosexuel « nique » avec « beau papa » et finit par lui faire une éjaculation faciale ; plus tard, il se rend sur un site internet nommé Le Syndrome de Stockholm, dans lequel on peut retrouver la trace de son violeur : « Quand j’étais enfant, j’ai été violé. Franchement, c’était génial. Et ce site m’a permis de retrouver la trace de mon violeur. Et je suis drôlement content d’avoir retrouvé mon grand-père ! »

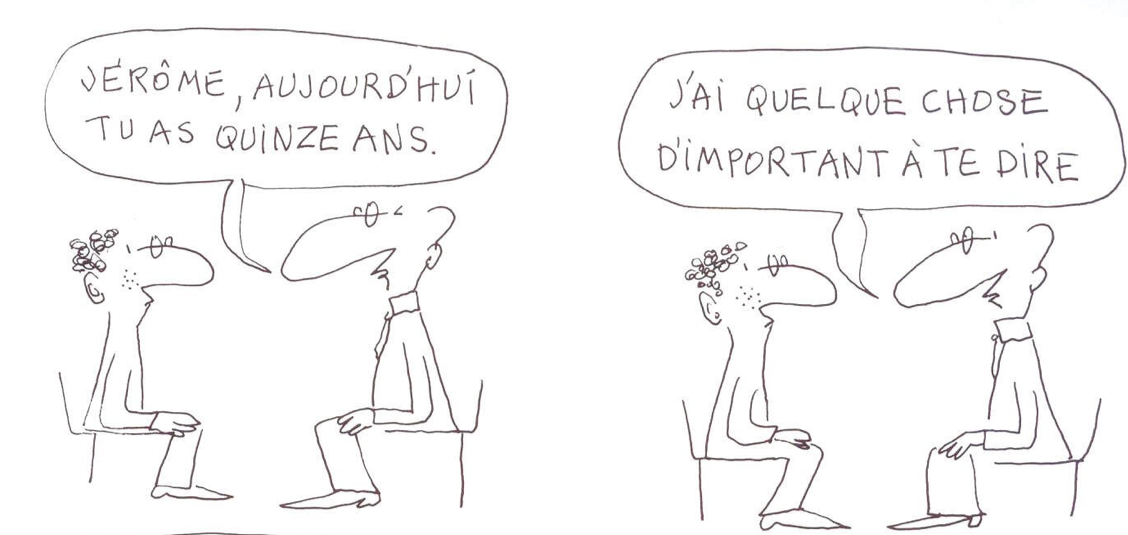

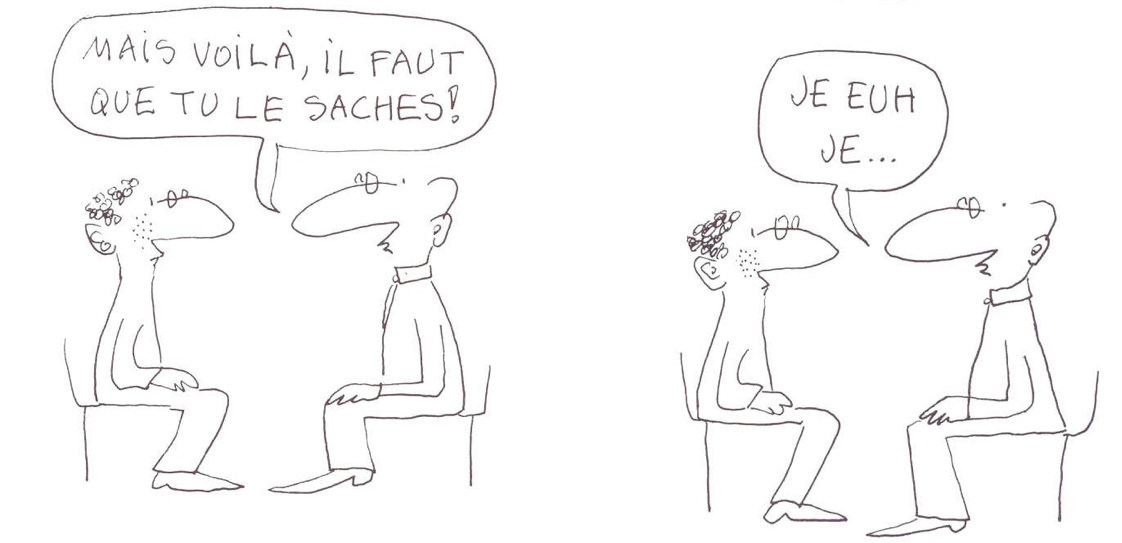

Dans le roman L’Amant des morts (2008) de Mathieu Riboulet, la première phrase commence par l’aveu de l’inceste paternel du héros, Jérôme, 16 ans, qui ensuite deviendra homo : « Tout commence avec le père. Avec le commerce sexuel d’un père avec son fils, tout juste adolescent. Un père bûcheron de la Creuse, à la sex/sensualité brute, quasi primitive. C’était arrivé un jour, au petit matin, sur le carreau de la cuisine, et le fils, que son père bichonnait depuis sa naissance, s’était laissée prendre sans réticence. […] Le père de temps en temps couchait avec le fils. Le fils de temps en temps couchait avec le père. » Dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Marcel est amoureux de son oncle homo Alain ; il s’imagine même faire l’amour avec lui pendant la nuit ! : « Il passa de plus en plus de temps devant son écran, se créant tout un univers de rêve. Il avait ainsi un père qui ne l’eut pas abandonné et une mère qui ne chercha pas tant à le contrôler en voulant trop le protéger. Son oncle n’hésiterait pas à lui offrir son corps et sa beauté, car Marcel adulait son oncle, homme séduisant toujours entouré de beaux mecs aussi attirants que lui. Il lui arriva souvent de se branler en rêvant à ce type au charme irrésistible qui dormait dans la chambre d’à côté, ou en train de lui faire l’amour. » (p. 19)

Dans l’œuvre du dramaturge argentin Copi, le traitement de l’inceste comme facteur d’homosexualité passe par le motif récurrent de la relation conflicto-fusionnelle mère/fille. « Voici la mère de Lou, mère-fille ou fille-mère, la Reine de l’Atmosphère ! » (Martin dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) On a avec lui l’illustration qu’une possessivité maternelle peut encourager la recherche fiévreuse et passionnelle d’un père absent.

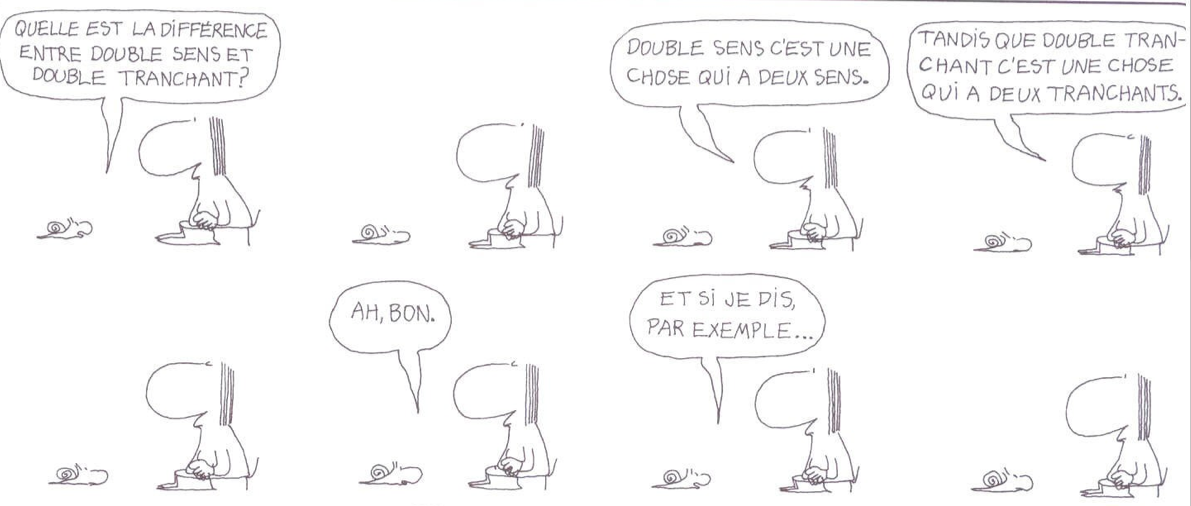

Dans certaines œuvres homosexuelles, les jeux de mots et les calembours coquins sur l’inceste s’enchaînent : « Un zeste de citron dans l’eau… » (cf. la chanson « Veni Vedi Vici » d’Alizée) ; « Hello, helli, t’es à moi… Lolita » (cf. la chanson « Moi… Lolita » d’Alizée) ; « Qu’aussitôt, tes câlins/Cessent toute ecchymose […] Optimistique-moi, papa. » (cf. la chanson « Optimistique-moi » de Mylène Farmer) ; « Pense à ton père. » (Robbie incitant Ezri à pénétrer Effi, dans le film « Dérive » (1983) d’Amos Gutmann) ; etc.

Généralement, le personnage homosexuel idéalise ses parents pour mieux se substituer à eux ; et inversement, ses parents le mûrissent excessivement et font passer cet abus pour une confiance et une responsabilisation incroyables. Il arrive très fréquent que les coming out entre le père et le fils adultes se croisent, voire même que le père et le fils aient une liaison amoureuse ensemble ! « Je pense à mon oncle souvent. Lui, il vivait chez sa maman. » (un protagoniste homo à propos de son tonton gay et mort du Sida, dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « Je comprends, car avant, j’étais moi aussi homosexuelle. » (Marina à son fils homo Fred dans la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Moi-même, j’avais eu pour amant, il y a bien longtemps, un homme mature. » (Randall, père du héros homosexuel Chris, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 235) ; « J’ai couché avec ma mère. » (l’héroïne lesbienne à Bérénice, dans le one-woman-show La Lesbienne invisible (2009) d’Océane Rose Marie) ; « Ma femme sait tout de moi, et notre fils […] saura tout lui aussi. Et il apprendra à respecter les autres et à se respecter lui-même. » (cf. la phrase de conclusion du père homo, dans le film « Alang Lalaki Sa Buhay Ni Selya », « The Man In Her Life » (1997), de Carlos Siguion-Reyna) ; « Peut-être que mon père se maquillait un petit peu moins [que moi]. » (Roberto le trans dans la pièce Amor, Amor, En Buenos Aires (2011) de Stéphan Druet) ; « Si ces pulsions animales sont génétiques, ça ne peut venir que du côté de ton père. » (la mère parlant à sa fille Bénédicte de l’homosexualité de son fils Laurent, dans le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard) ; « Vous savez que chez moi (faire l’amour à sa mère) c’est une coutume ? » (Jarry dans son one-man-show Atypique, 2017) ; etc. Par exemple, dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek, Vincenzo est obsédé par le qu’en-dira-t-on à propos de l’homosexualité de son fils Antonio : dans les lieux publics, il est persuadé que tout le monde l’a identifiée et en rient. Il s’est complètement identifié à la caricature qu’il s’est faite de son fiston.

Le père et le fils sont tous les deux gays dans la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri, le film « The Boy Next Door » (2008) d’un réalisateur inconnu, la pièce Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz (Henri et son père), le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson (Marcel et Arthur Proust), le film « Crustacés et coquillages » (2005) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (avec Marc et son fils Charly), le film « A Ferret Calles Mickey » (2003) de Barry Dignam, le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, le film « Odd Sock » (2000) de Colette Cullen (une mère et son fils se révèlent mutuellement leur homosexualité autour de la machine à laver familiale), le film « Un Arrangement » (1998) de Didier Blasco, le film « Le Langage perdu des grues » (1991) de Nigel Finch, le roman Las Locas De Postín (1919) d’Álvaro Retana (avec Polito et son père), le film « Quelque chose en son temps » (1965) de Roy et John Boulting, le film « La Résidence » (1969) de Narciso Ibañez-Serrador (la « fille à pédés » lesbienne surprotège son fils unique gay), le film « Père, Fils » (2003) d’Alexandre Sokourov, le film « Simon, El Gran Varón » (2002) de Miguel Barreda, le film « Respire ! » (2004) de Dragan Marinkovic (où le père et la fille sont homosexuels), le film « Caresses » (1997) de Ventura Pons, le film « Merci… Dr Rey ! » (2001) d’Andrew Litvack, le film « Burlesk King » (1999) de Mel Chionglo, le film « Choujue Dengchang » (2001) de Cui Zi’en, le film « La Rivière » (1996) de Tsai Ming-liang, la B.D. Dads And Boys (2007) de Josman (avec des images crues d’un père et d’un fils qui couchent ensemble, parfois avec le grand-père en prime !), etc.

« Ton père est différent des autres pères. » (le père, travesti M to F, faisant son coming out à son fils Peter, dans le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau) ; « Moi aussi, j’ai une préférence pour les garçons. » (le père du transsexuel M to F Jessica, dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage) ; « Je dirai que ton père était un pédé. » (Hervé Nahel lors de son concert aux Sentiers des Halles le 20 novembre 2011) ; « Si ce que j’aime le plus au monde est gay, alors moi, je suis… [Rideau. Toute dernière réplique de la pièce] » (le père de Chris, le héros homosexuel en couple avec le joueur de foot dont son père est fan, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Je suis le père d’Howard et je suis gay ! » (le père d’Howard, le héros homosexuel, en soutien pour son fils homo privé de son titre de meilleur prof de son lycée, dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz) ; « Homos de père en fils depuis cinq générations ! » (Francis, le héros homosexuel de la pièce Hors-Piste aux Maldives (2011) d’Éric Delcourt) ; « Dans la famille, on est gays de père en fils ! » (le père homo d’Henri, le héros qui feint l’homosexuel, dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz) ; « C’est pas parce qu’elle avait de la moustache que c’était un gars. » (la grand-mère de Rodolphe, lui parlant de son père qui serait allé vers sa mère parce qu’il aurait cru que c’était un homme, dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand) ; « Depuis l’armée, j’ai toujours pensé qu’il avait été un peu fiottasse. » (idem) ; « Le plus délicat, c’est de faire son coming out à son père. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « Qu’est-ce que je vais trouver ? Peut-être que c’est un marin, un cow-boy dans un ranch, un hippie, un travesti, un taulard ou bien qu’il vend des armes. Va savoir ? » (Phil, le héros homo, parlant de son père inconnu qu’il va rejoindre aux États-Unis, dans le film « Die Mitter der Welt », « Moi et mon monde » (2016) de Jakob M Erwa) ; « Tel père tel fils. » (Grace, la mère folle de John le héros homo, à propos de l’homosexualité de ce dernier, dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan) ; etc.

Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, pères et fils ont tous en couple homosexuel : nous est dépeint un monde sans différence des sexes, où la différence des générations s’est substituée à la différence des sexes à travers le clonage. Dans le sketch « Sacha » de Muriel Robin, la mère se présente comme « l’amie » de son fils homo Bruno, et rêve finalement qu’elle forme un couple lesbien avec la Tante Claudette. Dans le film « Kazoku Complete » (« La Famille au grand complet », 2010) d’Imaizumi Koichi, Shusaku a des relations sexuelles avec Koichi, son père. Dans le film « Uncle David » (2010) de Gary Reich, Ashley et son oncle ont une liaison. Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Georges de la Ferrinière, le présentateur télé, et son fils homo Éric, découvrent qu’ils ont tous les deux le même amant : Jean-Loup ! Dans la pièce Moi aussi, je voudrais avoir des traumas familiaux… comme tout le monde (2012) de Philippe Beheydt, Eddy rêve, en tant qu’acteur, de jouer une Princesse byzantine, et que son « fils » Édouard soit gay (d’ailleurs, il lui offre le livre Père manquant, fils manqué). Dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, Vidvn suce le sexe de son père Mimile. Dans le film « Ma Mère préfère les femmes (surtout les jeunes…) » (2001) d’Inés Paris et Daniela Fejerman, Sofía aime les femmes de l’âge de ses filles, et ces dernières se demandent si elles ne sont pas, elles aussi, lesbiennes comme leur mère. Dans le film « Beginners » (2010) de Mike Mills, quand Hal, un homme âgé, fait son coming out à son fils Oliver, cela provoque chez ce dernier énormément d’interrogations… Dans le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart, David, homosexuel de 15 ans, est adopté par le couple homosexuel Ed et Arnold. Dans le film « Días De Boda » (2002) de Juan Pinzás, on apprend que Rosendo, le marié, et son beau-père ont eu une liaison homosexuelle. Dans le film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, Rachel, l’héroïne lesbienne, rêve qu’elle fait l’amour avec sa propre mère, au moment du coït avec sa copine (les visages se transposent les uns aux autres). Dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, Scott s’imagine faire l’amour à sa mère. Dans la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant, la relation entre le père (le roi Ferrante) et son fils (Don Pedro) est très ambiguë : « Vous savez bien que je vous aime » dit Don Pedro à son père ; « On devrait pouvoir rompre avec ses enfants comme on le fait avec ses maîtresses » rétorque ce dernier. Dans le roman El Día Que Murió Marilyn (1970) de Terenci Moix, Jordi et son oncle sont tous deux homos. Dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, Jean-Marc est homosexuel comme son oncle Édouard. Dans le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens, Andy va « tailler une pipe » à son père dans les toilettes. Dans le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody, Brad, le héros, vit dans un monde où l’homosexualité est la norme sociale, et où son père comme sa mère vivent chacun en couple homosexuel de leur côté. Dans le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, Zac, le héros gay, aperçoit avec effroi (et comme un « flash ») son père en tant que client régulier dans la boîte gay qu’il a coutume de fréquenter ! Dans le roman J’apprends l’allemand (1998) de Denis Lachaud, Rolf, le personnage bisexuel, a un oncle homosexuel, Peter, « celui qui vit dans la forêt, l’excentrique de la famille » (p. 62). Dans le film « Néa » (1976) de Nelly Kaplan, Sybille a surpris sa mère Helen au lit avec sa tante Judith. Dans le film « The Parricide Sessions » (2007) de Diego Costa, Diego tente de convaincre son propre père de jouer devant sa caméra le rôle de ses différents amants. Dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, on apprend que « L. » s’est fait sodomiser par son père avant qu’elle/il ne l’étrangle avec ses bas de soie. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, la tante d’Omar a dit à son neveu – qui dort avec des poupées – qu’« il était exactement comme son père »… et on découvre que Ralph, le père en question, est secrètement homo. Dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, la mère de Reggie (l’un des personnages homos) est homosexuelle comme son fils… ce qui fait mourir de rire ses comparses LGBT. Dans l’« Histoire de Kamaralzamân avec la Princesse Boudour » des Mille et une Nuits, « l’homosexualité latente du père à l’égard du fils et du fils à l’égard du père, est fortement indiquée. » (Christian David, « Les Belles Différences », Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 382) Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon raconte comment elle a fait son coming out auprès de ses parents ; face aux larmes de tristesse de son père, elle décrit celui-ci comme un semblable d’orientation sexuelle : « Arrête, papa. On dirait un pédé ! » Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Nicolas, en couple avec son demi-frère, rend responsable son père décédé de leur homosexualité à tous les deux (et, du coup, à tous les trois !) : « Tu vas voir tes deux fils s’aimer. Mais tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même. » Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, après que Simon a révélé à son père son homosexualité, ce dernier, pour montrer qu’il est ouvert et qu’il accepte son fiston tel qu’il est, lui propose sérieusement de l’aider à trouver avec lui l’âme-frère : « On pourrait peut-être s’inscrire sur Grindr ensemble… »

Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, on assiste à un spectaculaire coming out croisé entre père et fils. Sammy, le père d’Elio (jeune homo de 17 ans), a deviné l’aventure homosexuelle qui a impliqué son fils et son collègue de travail Oliver (la trentaine). Sammy non seulement encourage son fils à l’homosexualité (en lui assurant que ce qu’il a vécu avec Oliver était « bien plus qu’une magnifique amitié ») mais en plus lui dit qu’« il l’envie », et que même s’il s’est marié à 30 ans avec sa maman, il a failli faire son coming out : « Je n’en ai pas été loin… » Sidérant. Elio demande à son père si sa mère est au courant de son homosexualité secrète… et ce dernier dit qu’il « ne croit pas ».

Dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet, Raymond découvre que son père, Marcel (70 ans), s’est marié avec un homme, Dominique, et s’inquiète de se découvrir lui-même homosexuel… et son homosexualité est latente : « J’espère que ce n’est pas héréditaire. Parce que je ne suis pas du tout comme ça ! Mais alors pas du tout comme ça ! […] J’espère… j’espère que ce n’est pas héréditaire. » D’ailleurs, Dominique essaie de l’en persuader, en s’approchant dangereusement de lui, et en sous-entendant que Marcel et lui sont tous deux homos : « Au fond de vous, je sais que vous êtes comme lui : les mêmes attirances ! » De plus, suite à un quiproquo, Caroline, la fille de Dominique, s’imagine, en voyant Raymond, que c’est lui le « mari » de son père (donc son beau-père), et est scandalisée que son papa « ait réussi à séduire un jeune ». Elle finira par découvrir que Dominique a signé un « mariage pour tous » blanc avec Marcel, et par se mettre en couple avec Raymond, donc pour le coup son « demi-frère » par alliance. L’incestuel arrive à son paroxysme dans cette pièce.

Dans le film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras, Yiorgos découvre avec horreur que Strella, l’homme transsexuel de 25 ans avec qui il a couché et dont il commençait à tomber amoureux, était en réalité son fils… Ce dernier l’a piégé en connaissance en cause, et s’était déjà illustré dans un autre cas d’inceste, puisqu’à l’adolescence, lui et son oncle (le frère de Yiorgos) avait eu une liaison : « Les hommes plus âgés me rassurent… » avoue-t-il. Strella est même traité par ses amis homosexuels de « gérontophile ». L’un de ses collègues transsexuels, Mary, a également eu pour amant son oncle Atonis.

Dans la violence de la répression de l’homosexualité de son fils, on lit parfois chez le père fictionnel une homosexualité latente : c’est le cas par exemple dans le film « Gun Hill Road » (2011) de Rashaad Ernesto Green (entre Enrique et son fils trans Michael), le film « K@biria » (2010) de Sigfrido Giammona (entre Giovanni et son fils gay Francesco), le film « Le Fils préféré » (1994) de Nicole Garcia, etc. « Un soir, il s’en est pris à moi. J’étais en CP, j’avais ramené un bulletin de notes un peu moins bon que d’habitude. Il m’a mis tout nu, m’a allongé sur le lit… j’étais terrifié. Il a défait sa ceinture et a commencé à me frapper, sans tenir compte de mon âge, comme si j’étais un adulteou un criminel. Mais le bulletin, ce n’était qu’un prétexte. Il trouvait que j’avais l’air efféminé. À six ans ! Il me traitait de petit pédé, qu’il allait faire de moi un homme. » (Kévin dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 422) Dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, Alba, avant de se découvrir lesbienne, a jeté son fils Roberto dehors parce qu’il était homo. Dans le film « Mourir comme un homme » (2009) de João Pedro Rodrigues, au moment ou Ze María, le héros homosexuel, tue son copain d’une balle, il dit symboliquement que « son père est mort » ; il avouera après à ce dernier (qui est trans) : « J’ai tué un pédé comme toi qui méritais pas de vivre. »

Le personnage homosexuel critique parfois le lien d’hérédité – qu’on appelle « de dégénérescence » – qui est fait entre son homosexualité et celle de son père. « Il est exactement comme notre père, mais il le déteste. » (SDF parlant de son frère homo, dans le bâti Lars Norén (2011) d’Antonia Malinova) ; « T’as ça [= la politique ou l’homosexualité ?] dans le sang ! Tu as le sang de ton père ! » (Sofia s’adressant à Édouard le héros homo, dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco) ; etc. Mais pourtant, qui, sinon lui, a créé la causalité « homophobe » ? « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Malcolm dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « Que signifiait le baiser qui l’avait tant troublé : défi, ou mépris ? L’homme les avait-il pris, son père et lui, pour des invertis ? » (le héros homos de la nouvelle« À l’Ombre des bébés » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 31) ; « Allais-tu me ressembler ? Si tu étais un garçon, aurais-tu les mêmes goûts que moi ? » (Bryan, le héros homo ayant fait « accidentellement » un enfant à son amie Stéphanie, et parlant à son fils qui vient de naître dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 402) Dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, l’argument de la dégénérescence revient sur le tapis : le personnage gay de Pédé, qui a déjà un fils homosexuel, n’est pas ravi d’apprendre que Lou, la fille qu’il a abandonnée pendant 17 ans, est également homosexuelle : « Trois folles dans la famille ! »

L’inceste ne concerne pas que les rapports familiaux. Il s’élargit ensuite à l’écart d’âges entre les deux partenaires adultes du « couple » homosexuel : cf. le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall (entre Mary et Stephen), le film « Ma Vie avec Liberace » (2013) de Steven Soderbergh (entre Scott et Liberace), le film « Le Derrière » (1998) de Valérie Lemercier (entre Francis et Pierre), le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure (entre Cédric et Laurent), etc. « J’ai été surpris par le nombre de jeunes, des mecs d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années, cherchant expressément des partenaires de plus de 45 balais. » (Michael parlant des rencontres Internet, dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 17) ; « Dans certaines tribus de Nouvelle-Guinée, dans le cadre de rite d’initiation, on impose à de jeunes garçons de pratiquer des fellations sur leurs oncles ou leurs pères… Ah ben y’a beaucoup de papous alors, en France, non ? » (le comédien de la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier, pp. 92-93) ; « À part un Roi de la pédale [comme vous], j’vois pas qui aurait pu prendre des vieux queutards. » (les flics s’adressant à Armand, le héros homo de 43 ans, initialement attiré que par les hommes plus mûrs et plus vieux que lui… mais qui, pendant l’intrigue, finira par s’accoupler avec une petite jeune de 16 ans ; l’attraction pour les vieux va paradoxalement avec l’attraction pédophile ; c’est ce qui conclure au flic qui arrête Armand : « Le fait que vous aimiez les vieux m’incite à penser que vous aimez aussi les jeunes filles. ») ; « C’est pour ça que Lili c’est mon deuxième papa. » (une patiente lesbienne, accouplée à la vieille Lili, sa compagne de 73 ans, dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; etc.

Par exemple, dans le film « Le Zizi de Billy », les amants se traitent mutuellement de « neveu » et d’« oncle » (« Tu es mon oncle bien aimé ? » ; « Et toi, t’es mon neveu bien aimé ? »). Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, William sort avec un homme marié, Georges, qui a le double de son âge. Dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz, Chris sort avec un homme (Ruzy) pendant que son père sort avec une nana de 15 ans : « À 15 ans, c’est tellement mignon, tendre. » (le père de Chris) Dans le film « Il Compleanno » (2009) de Marco Filiberti, le jeune et beau Diego séduit Mateo, l’homme marié faisant sa crise de la quarantaine. Dans le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell, Jamie, maître nageur homo, fait en vain le bouche à bouche à un homme noyé beaucoup plus âgé que lui, et ce geste le plonge dans un profond trouble. Dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage, au départ, Jean-Louis confond le père du transsexuel M to F Jessica pour un client de celle-ci. Dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, Anamika s’imagine en train de dégrafer les soutiens-gorge des femmes qui ont l’âge de sa mère ; plus tard, elle a liaison avec Linde, une mère de famille, dans les bras de laquelle elle accède à la vie d’adulte à vitesse grand V : « Toute ma vie, on m’avait appris à vénérer mes aînés. Quiconque avait cinq ans de plus que vous était un aîné. Presser les fesses de Linde enfreignait toutes les règles de la vénération. D’aînée, je la transformais en être sexuelle, en égale. Cela faisait de moi une adulte. » (p. 36) Dans le sketch « Le Couple homo » de Pierre Palmade et Michèle Laroque, Alain, 48 ans, sort avec son jeune amant brésilien Roberto, 19 ans. Dans le film « Storm » (2009) de Joan Beveridge, Jill vit en ménage avec Nicky, une femme qui a l’âge d’être sa fille (… et qui finira d’ailleurs avec la fille de Jill, Tasha !). Dans le film « Tell Me A Memory » (2010) de Jon Bryant Crawford, Jack tombe amoureux de Finny, un grand-père beaucoup plus âgé que lui, et qui a la maladie d’Alzheimer. Dans la publicité Renault « Bien dans son époque, bien dans sa Twingo », un jeune homme drague un travesti qui a l’âge d’être son père. Dans son roman Je vous écris comme je vous aime (2006), Élisabeth Brami essaie de nous faire avaler une grosse couleuvre : la beauté de l’histoire d’amour entre deux femmes mariées, ayant 30 années d’écart (Gabrielle, 80 ans, et Émilie, 50 ans) : « Pourquoi cette femme, de trente ans plus jeune qu’elle, a pris en un soir une telle place ? » (Gabrielle, p. 12) Pourquoi… On se demande, en effet… Pour parachever l’invraisemblance de cette intrigue, c’est bien sûr la plus jeune qui se montrera la plus demandeuse et la plus accro à alimenter la liaison épistolaire avec la plus âgée.

Les rapports homosexuels entre personnes de générations différentes sont parfois facilités/forcés par l’argent et les règles tacites de la prostitution. Par exemple, dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, Emmanuel se rend chez un de ses voisins d’immeuble et se déshabille devant lui… alors que celui-ci a l’âge d’être son papy. Dans le film « La Forme de l’eau » (« The Shape of Water », 2018) de Guillermo del Toro, Giles, le personnage homo âgé, tente de draguer le jeune barman du resto qu’il fréquente.

Enfin, nombreuses sont les œuvres de fiction homosexuelles où revient l’histoire incestueuse de Peau d’âne (cf. la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma, etc.) ou d’Œdipe (cf. la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi, l’opéra-oratorio Œdipus Rex (1927) d’Igor Stravinski, le film « Edipo Re » (1967) de Pier Paolo Pasolini, etc.). « Tu es très belle avec ton poncho qui sent l’âne. » (l’héroïne lesbienne à Bérénice, dans le one-woman-show La Lesbienne invisible (2009) d’Océane Rose Marie) Par exemple, dans la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, Lacenaire se compare à Œdipe.

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

« Mais l’amour n’a pas d’âge, enfin ! »

Même dans la réalité, inceste et homosexualité se rencontrent parfois, même si je n’appuie absolument pas la thèse de la dégénérescence ni de la transmission génétique de l’attirance homosexuelle. Je prends aussi le terme « inceste » dans son sens large et étymologique (incastus : ce qui est non-chaste), c’est-à-dire que je considère incestueuse/incestuelle toute relation où prédomine le rêve de fusion, de possession de l’autre, où l’espace nécessaire à la différence et à la relation/union n’est pas respecté.

Certaines personnes homosexuelles ont réellement subi l’inceste dans leur adolescence, et celui n’a pas été opéré nécessairement par des hommes, d’ailleurs : « En général 2% des statistiques sur l’inceste mentionnent des actes mère/fils. » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin (1988), p. 190) ; « J’ai été retrouvé la Femme lunaire. Elle m’a confié comment elle avait été violée par son père. » (Simone de Beauvoir, parlant de son amante « la femme lunaire », dans une lettre rapportée dans la pièce-biopic Pour l’amour de Simone (2017) d’Anne-Marie Philipe) ; etc. Dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, Jean-Philippe (28 ans) est homosexuel et a subi les abus d’un oncle de 9 à 16 ans ; André (33 ans), sodomisé sauvagement par son père à l’âge de 13 à 16 ans, se dit à l’âge adulte d’orientation homosexuelle.

Lors de mes voyages et entretiens avec les personnes homosexuelles libanaises et martiniquaises en avril-mai 2013, j’ai été frappé de voir combien, dans des sociétés si culturellement peu préparées à accueillir la reconnaissance du désir homosexuel, il y avait à la fois beaucoup de pratique homosexuelle clandestine et beaucoup de cas d’inceste dans les familles.

À propos de l’inceste au sein du cadre homosexuel, il n’est pas nécessairement caché par le père, ni subi par le fils, surtout quand ce dernier arrive à maturité d’adulte. Quand il a lieu, en général, le père et le fils se flattent l’un l’autre de gommer leur différence générationnelle et leur lien du sang, en toute bonne foi. Par exemple, dans les synonymes d’« homosexuel », on trouve « daddy » (= papa), un terme très affectueux. Comme de par hasard… L’éloignement et la négation du Réel, par la violation de la différence des générations, prend chez certains père et fils une dimension poétique, ludique, littéraire, affective. Par exemple, le père d’André Gide, appelait souvent son fils « mon petit ami ». Dans le reportage « Les Fioretti de Pier Paolo Pasolini, 1922-1975 » (1997) d’Alain Bergada, le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini dit avoir éprouvé étant jeune « un amour sensuel pour son père urinant dans un fossé ». Dans le documentaire « Cocteau et Compagnie » (2003) de Jean-Paul Fargier, le poète français Jean Cocteau sous-entend que son père était homosexuel comme lui, et qu’il s’est suicidé pour cette raison : « Le pédéraste reconnaît le pédéraste… » Dans le film « Family Outing » (2001) de Ben McCormack (présenté comme une histoire basée sur des faits réels), un jeune adulte découvre que l’homme mûr qu’il vient de sucer à travers un glory hole n’est autre que son père ! (la seule réplique qu’on entendra juste avant la fin de ce court-métrage, c’est l’exclamation du fils face à son amant : « C’est toi papa ? »)

Il est possible que dans des familles où l’homosexualité se déclare, le père et le fils se soient trop rapprochés de s’être trop vite évités : « Mon époux aimait bien Jimmie. Je crains même qu’il ne l’ait trop aimé. » (Mrs Sewell en parlant de son fils homosexuel Jimmie, citée dans l’autobiographie Palimpseste – Mémoires (1995) de Gore Vidal, p. 48) ; « De là à ce que j’aie pensé, depuis mes toutes premières années, qu’il valait mieux être un homme qu’une petite fille pour lui plaire, il n’y a qu’un pas à franchir. » (Paula Dumont, écrivaine lesbienne, à propos de sa mère, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), p. 35) ; « L’homosexualité féminine se dissimule encore plus que l’homosexualité masculine parce qu’elle touche au tabou le plus ancré chez tout être humain à savoir celui qui touche au corps de la mère. » (idem, p. 86) ; « J’ai besoin d’érotisme à cause du corps de ma mère, de sa vie. Souvent elle disait : ‘Je t’y prends !’ à faire ceci cela. Me surveillant. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), pp. 61-62) ; « Mon grand-père était un homme au sexe proéminent. […] Pendant longtemps, j’ai été jaloux de ma mère à cause de mon grand-père. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1992), p. 31) ; « Quelques images me reviennent : il est assis dans l’auto. Son pénis est sorti. Il a une érection. » (Justin, 34 ans, abusé dès l’âge de 4 ans par son père, son oncle, et son frère aîné, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (2008) de Michel Dorais, p. 244) ; « Nous rejoignons dans la nuit le lycée qui est à 20 km, route de Carhaix, celle de l’accident [de mon père]. C’est la chanson de Charlotte Gainsbourg avec son père, ‘Lemon Incest’ : ‘Je t’aime, je t’aime, je t’aime plus que tout…’, je suis certain d’avoir envie de pleurer […]. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 88) ; « Quand mes frères et sœurs s’étonnaient de mon absentéisme, ma mère le justifiait par le fait que j’étais l’aîné et qu’elle avait besoin de moi pour accomplir certaines tâches. Un peu comme on le dit d’un mari. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 18) ; « Je fais en sorte de rentrer tard pour éviter cette impression de vivre en couple avec elle… » (idem, p. 90) ; « Coco devait avoir cinquante-six ou cinquante-sept ans, mais l’idée d’inceste avec un fils fictif remplissait son imaginaire érotique. » (Alfredo Arias dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 94) ; « C’est vrai, je suis un fantôme très sensuel. J’aime caresser les êtres chers. C’est vrai, j’aime caresser les jambes de mes filles, leurs seins. Je me permets même de caresser le sexe de mon fils. Un fantôme peut accéder aux désirs les profonds, n’est-ce pas ? » (la grand-mère d’Alfredo à son petit-fils, idem, p. 164) ; « On est descendus sur la terrasse pour sentir la fraîcheur de la nuit et on a entendu une voiture s’arrêter. On s’est déplacés silencieusement pour espionner. On a vu le beau garçon, l’athlète qui faisait de délicats dessins de fleurs. Il faisait chaud. Il était presque nu dans la voiture. Sa peau brillait, recouverte d’une fine pellicule de sueur. Le conducteur de la voiture était un homme plus âgé, aux cheveux blancs. Ils se sont embrassés sur la bouche. Et tu m’as dit que c’était son père. » (Alfredo à sa grand-mère, idem, p. 165) ; « Ma mère comptait tellement pour moi. J’ai passé ma vie à la séduire. » (une femme lesbienne de 70 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « ‘Faut que je te dise aussi un truc, c’est que je t’aime et que t’es mon fils, quand même, mon premier gamin.’ Je n’avais pas trouvé ça, comme on pourrait le penser, beau et émouvant. Son ‘je t’aime’ m’avait répugné, cette parole avait pour moi un caractère incestueux. » (Eddy Bellegueule citant son père, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 58) ; « Ton père il a un sacré engin. » (la mère à Eddy Bellegueule, op. cit., p. 77) ; « L’impudeur de mon père. Il disait aimer être nu et je le lui reprochais. Son corps m’inspirait une profonde répulsion ‘J’aime bien me balader à poil, je suis chez moi je fais ce que je veux. Jusqu’alors dans cette maison c’est moi le père, moi qui commande’. » (Eddy Bellegueule, idem, p. 77) ; « Je pourrais également être prostitué – et même travesti, navré si cela vous choque. Violé à l’âge de 12 ans, j’ai grandi dans une famille où l’inceste était monnaie courante. Les hommes de mon enfance – à commencer par mon père – n’étaient pas à la hauteur. Pire, ils auraient dû me dégoûter d’être un homme. » (Père Jean-Philippe, Que celui qui n’a jamais péché… (2012), p. 17) ; etc.

Dans l’émission C’est mon choix diffusée sur la chaîne Chérie 25 sur le thème « Elles ont osé sortir avec des personnes de la même famille », Léa, une femme trentenaire qui a d’abord collectionné les aventures masculines en sortant avec deux hommes qui étaient l’un vis-à-vis de l’autre oncle et neveu, s’est découverte lesbienne et est désormais en couple avec une femme. Face à l’étonnement du public, elle sort par provocation : « J’aurais dû me taper la mère ! »

Dans le film biographique « Girl » (2018) de Lukas Dhont, Lara/Victor, garçon trans M to F de 16 ans, et son père Mathias se traitent mutuellement de « bitch » (« Bitch toi-même. » lui répond Mathias), et dorment ensemble dans le même lit. Le spectateur met d’ailleurs un temps fou à comprendre que Mathias est le père de Lara.

Il arrive que les coming out entre le père et le fils adultes se croisent, voire même que le père et le fils aient une liaison amoureuse ensemble ! « Mon coming out est devenu l’outing de papa. » (Stéphane dans la revue Têtu, n°130, février 2008, p. 134) ; « Ma mère passait la soirée chez la voisine. Elle rentrait ivre avec la voisine, elles se faisaient des blagues de lesbiennes ‘Je vais te bouffer la chatte ma salope.’ » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 66) ; « Je suis né auprès de deux soixante-huitards militants. J’ai eu une enfance très très heureuse et très très libérée. Mon père est quelqu’un extrêmement excentrique. C’est un peintre. Il m’a dit qu’il avait probablement des tendances homosexuelles cachées. » (Jonathan, séropositif et homosexuel, dans le documentaire « Prends-moi » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; etc. Des exemples connus de familles où le père et le fils sont homos tous les deux ne sont absolument pas rares : cf. la famille Ackerley (père et fils homos), la famille Mann (Thomas, Klaus, et Erika), la famille Schwarzenbach (mère et fille lesbiennes), la famille Burrough (mère et fils), la famille Éribon (oncle et neveu), etc.

Il est étonnant de voir, même si cela n’a rien de systématique, qu’il y a beaucoup de familles où l’homosexualité est ressentie chez les parents ET chez les enfants. J’en connais personnellement beaucoup ! Ce n’est pas mathématique, ce n’est pas génétique, ce n’est pas automatique, ce n’est pas statistique, ce n’est pas publicitaire (surtout dans les débats actuels sur l’adoption)… mais je crois aux influences des modèles médiatiques/concrets qu’on propose (je n’ai pas dit « qu’on impose ») à un enfant. Par exemple, en assistant au débat « Toutes et tous citoyen-ne-s engagé-e-s, le samedi 10 octobre 2009, à la Salle des Fêtes de la Mairie du XIème arrondissement de Paris, un père témoignait publiquement – et presque avec fierté – de son homosexualité et de celle de son enfant : « Heureusement que je m’accepte en tant qu’homo parce que… ça fait 10 ans que ma fille vit avec une fille. » Apparemment, cela n’a interrogé personne. Pas même les concernés…

Ce coming out couplé, une fois deviné, n’est pas toujours bien accueilli par les deux parties… car l’effet-miroir peut être violent… peut même être le signe du viol même ! Par exemple, dans son ouvrage Les Deux Prostitutions (1889), François Carlier évoque le cas d’un fils parricide qui tua son père ayant abusé de lui : « Lintz, qui fut exécuté à Versailles le 31 mai 1882, après avoir porté à son vieux père les premiers coups de couteau, le traîne à terre et, avant de l’achever, se rend coupable sur lui du crime de viol. »

Dans la biographie Ramon (2008), Dominique Fernandez fait la prouesse de retracer la vie de son père. Ce dernier a écrit en 1924 un roman intitulé Philippe Sauveur et qui traitait d’homosexualité. Son fils s’en étonne encore, même s’il laisse échapper quelques indices d’homosexualité latente chez son père, qui était pourtant un homme marié et un coureur : « Écrire sur l’homosexualité, à cette époque, quand on était soi-même, ou qu’on passait pour l’être, un homme à femmes ! Quelle étrange curiosité poussait l’apprenti romancier ? Il est sans exemple, autrefois comme aujourd’hui, qu’un écrivain ait abordé ce sujet sans être lui-même de la famille ou tenté d’y entrer. Que devais-je donc penser ? […] Ce n’est pas que je craignais de me découvrir un père homosexuel, ou n’ayant échappé que de peu à l’inversion. Non, je redoutais plutôt le contraire : que l’inversion n’eût été pour lui qu’un objet de curiosité intellectuelle et que, comme la plupart des gens qui la considèrent du dehors, il n’y eût rien compris. » (pp. 129-130) L’homosexualité paternelle de Ramon Fernandez, habillée du vernis de l’hétérosexualité, ne semble pourtant pas faire de doutes puisque Louis Aragon a assuré à Dominique qu’il avait surpris son père au lit avec Drieu de la Rochelle. Et un peu plus tard, Dominique Fernandez semble corroborer cette thèse : « Question à laquelle je ne pourrai jamais répondre : sorti de l’adolescence, mon père avait-il renoncé aux liaisons homosexuelles ? Mûri, puis marié, eut-il encore des aventures ? » (p. 143) D’ailleurs, ce qui semble avoir facilité la transmission générationnelle d’homosexualité, c’est la rupture incestuelle qu’a imposée la mère entre le père et le fils : « J’avais intériorisé l’interdit maternel. […] Amoureux de mon père, je l’ai toujours été, je le reste. Ma mère, je l’ai admirée, je l’ai crainte, je ne l’ai pas aimée. Lui, c’était l’absent et c’était le failli, l’homme perdu, sans honneur. C’était le paria. » (idem, p. 45) ; « J’aimais mon père, j’en étais amoureux, mais c’était un amour interdit, qu’il me fallait refouler, nier, piétiner dans mon cœur – au point d’être incapable de m’intéresser à la vie de on père, incapable de l’écouter s’il parlait. » (idem, p. 36) ; etc. « Ramon Fernandez, à en croire son biographe de fils, Dominique Fernandez, est un ‘homosexuel raté’ incapable d’assumer son ‘orientation sexuelle’ comme on dit aujourd’hui. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 203)

Il existe un lien fort entre inceste et homosexualité (ou inceste-divorce-coming out), même si bien évidemment, les ponts entre le rejet de la différence des sexes (par l’homosexualité) et le rejet de la différence des générations ne sont pas causaux ni toujours flagrants. Je vois ce lien à travers l’étrange traumatisme – et le ravissement de ce traumatisme – que crée le coming out d’un père sur sa fille de sang, par exemple. Un traumatisme proche du flou incestueux/incestuel. Dans l’émission Toute une histoire spéciale « Mon père est parti avec un homme » (diffusée sur la chaîne France 2 le 5 décembre 2013), nous en trouvons plein d’illustrations. À travers certains binômes filiaux, on nous fait croire que la relation « fusionnelle » et de copinage entre père homo et fille biologique de ce dernier (ils discutent « mecs » ensemble, font du shopping et se conseillent vestimentairement) peut très bien se substituer à l’union conjugale passée du père et de la mère biologiques (à présent séparés ou divorcés) grâce au coming out, grâce à l’homosexualité, grâce à la fusion père homo-fille hétéro. La séparation ou la rupture conjugale est maquillée et surinvestie en fusion filiale homosexualisée/asexualisée. Et cela provoque dans bien des cas chez « l’enfant embarqué dans l’homosexualité par géniteur interposé » un trouble proche de l’expérience de l’inceste ou du divorce ou de la répudiation ou du viol : « Par la suite, j’ai eu des oublis par rapport à mon enfance et tout ce qui s’est passé à ce moment-là. […] Toute cette période, je l’ai effacée. Je n’ai pas de notion de temps. […] Ça n’a pas été un souci pour moi. […] J’ai quelques séquelles de tout ça, même si je l’ai toujours bien pris et que ça se passe très bien… mais j’ai des séquelles dans ma vie de femme. Et ça, par contre, je peux pas vraiment en parler avec lui. Pour moi, tous les hommes sont un peu homosexuels, donc c’est un peu compliqué tous les jours. » (Amandine, femme quarantaine qui, à 19 ans, a appris que son père était homosexuel, dans l’émission citée.) Certains fils de parents homos finissent parfois bisexuels pour survivre à la douleur de cet attachement faussé avec leur père ou leur mère homo.

Sans aller jusqu’à cet extrême, il n’est pas toujours facile, dans une famille, de découvrir une parenté homosexuelle. La similitude d’orientation sexuelle entre fils homosexuel et père est parfois troublante dans la réalité, non pas dans la mesure où elle serait causale ou exactement symétrique (tous les pères d’enfants homosexuels ne sont pas systématiquement homosexuels, et tous les fils homosexuels ne sont pas amoureux de leur père, bien entendu), mais parce qu’elle est imparfaitement gémellaire. Il est parfois fascinant d’observer les réactions saugrenues de certains pères au moment du coming out de leur fils, ou à l’inverse, la gêne ressentie de la part du second par rapport à son propre père. Pour vous donner un exemple personnel, j’ai le souvenir très précis, à l’époque où je me trouvais en études à Rennes (j’avais 23-26 ans), des sueurs froides qu’un ami homo de mon âge (on va l’appeler Romain) a ressenties lors de son déménagement d’appartement. Son père et sa mère l’avaient aidé à déplacer ses affaires, même pendant son absence. Et il avait eu la désagréable surprise de découvrir que son père était tombé par hasard sur un cadeau de mauvais goût que des potes gays lui avaient offert : le calendrier sulfureux des Dieux du Stade. Le papa de Romain avait embarqué sans rien dire le calendrier de son fils. Pourquoi un tel vol ? Attendait-il que son fils vienne lui réclamer l’objet du délit pour lui infliger une véritable humiliation ? Pourquoi n’a-t-il pas d’office blâmé son fils en lui rendant aussitôt son bien plutôt que de s’enfermer dans une honte bien trop personnelle et trop intime pour ne pas être révélatrice d’une blessure plus collective ? Romain n’avait pas la réponse. Et la réaction de son papa l’avait scotché. Quand il a finalement récupéré son calendrier de rugbymen à poil (avec un ballon ridiculement niché en dessous du nombril), son père s’est juste contenté d’une lamentation désespérée : « C’est un truc de fous… C’est un truc de fous… » Mais le plus amusant dans cette attitude paternelle incompréhensible (et c’est le détail qui a le plus interloqué Romain… même si je crois qu’il a préféré ne pas mener jusqu’au bout les conclusions qui s’imposaient… pour ne pas se faire trop peur, sans doute), c’est non seulement l’acte de confiscation, mais l’endroit choisi pour cacher le calendrier : le sommet de l’armoire à vêtements de la chambre à coucher parentale. Choix infantile, qui ne trahit pas pour autant une homosexualité latente chez le papa (il ne faut pas exagérer non plus), mais en tout cas qui nous montre simplement le fort rapport d’identification et d’inversion existant entre le père d’un fils homo et son fils, le lien de coïncidence entre inceste et homosexualité.

En ce qui concerne mon cas personnel, je me rappelle combien mon propre papa, lors de mon coming out, s’est – excessivement, mais bien naturellement aussi – interrogé sur une probable homosexualité refoulée en lui. La question de l’homosexualité travaille beaucoup les papas. Et pour cause : l’homosexualité dit une crise de la paternité, une brisure du lien filial, et certainement aussi une jalousie de l’individu homosexuel vis-à-vis de ses parents ( = la découverte qu’il ne s’est pas créé tout seul) : « La psychanalyse a mis en évidence le fantasme commun de la ‘scène primitive’, c’est-à-dire la scène de ma création, dont je suis nécessairement exclu. » (Jean-Pierre Winter, Homoparenté (2010), p. 96)

Parallèlement à l’effet explosif des révélations familiales d’homosexualité groupées, il est curieux de voir que certains coming out confortent/camouflent les rapports incestueux dans les familles, et finalement arrangent à court terme parents comme enfants : « Va savoir ce qui s’est passé dans la tête de mon père, moi je n’en sais rien en fait. Je pense que ça a dû le troubler dans ses repères, enfin et puis finalement peut-être que ça l’arrange, je reste la fille à papa. Finalement, il n’y a plus de concurrence, quelque part je suis vraiment la fille à papa. » (Lise, femme lesbienne de 30 ans racontant son coming out à son père, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 103) Il est très facile d’utiliser l’étiquette de « l’homosexuel » comme un sparadrap pour cacher la misère. Ou celle du « couple » et de « l’amour homosexuel »…