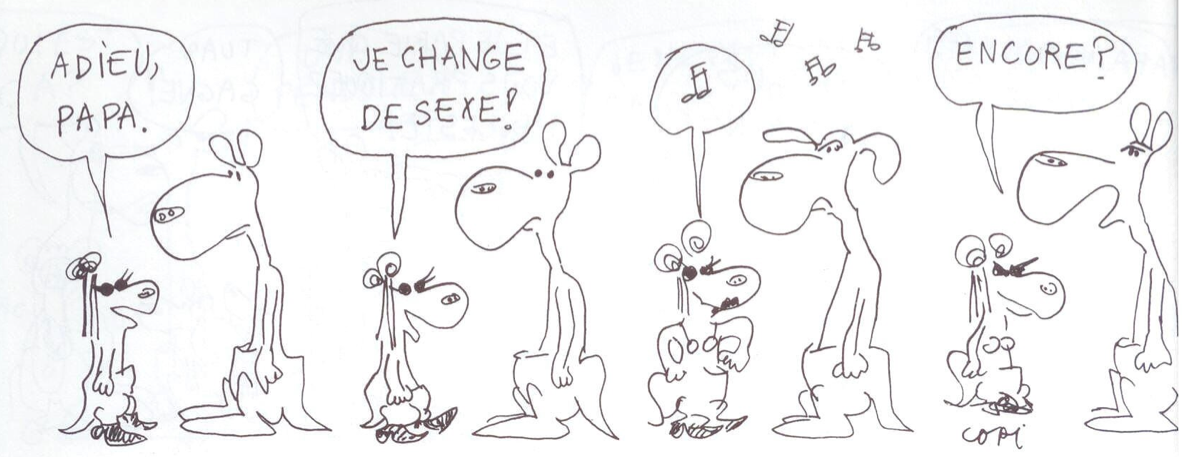

Parricide

À mon papa, José Ariño,

que j’aime comme un fils essaie d’aimer son père.

NOTICE EXPLICATIVE :

Homosexualité : la crise mondialisée de paternité

L’homosexualité indique-t-elle un problème relationnel avec le père ? « N’importe quoi ! » me diront les quelques rares personnes homosexuelles qui soutiennent qu’elles s’entendent parfaitement bien avec leur papounet d’amour. Et elles n’auront pas tort : le cliché de la haine homosexuelle du père reste une image qui inclut de nombreuses exceptions humaines. « Sottise ! » sortiront ceux qui pensent que « tout le monde a un problème avec son père, homos et hétéros confondus ». Et ils n’auront pas tort non plus ! Tous les êtres humains ont, universellement, un contentieux à régler avec leur papa, non seulement biologique mais aussi adoptif et symbolique (par « père symbolique », j’entends le Réel, le pouvoir, la Loi, la force, l’effort, la guerre, les limites, la Parole, Dieu). La paternité est un enjeu fort qui se joue, se règle, et s’accomplit sur la durée et la distance. Mais dans la gestion de ce contentieux, certains individus s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Et à l’évidence, le rapport au père, de la part des personnes homosexuelles, est particulièrement blessé, tendu, inexistant, excessivement fusionnel.

Les clichés de l’homosexualité évoquant le père absent ou la haine du père, même si évidemment ils ne sont pas à transformer en causes directes de l’apparition d’un désir homosexuel, sont, je crois, le signe que les individus homosexuels et hétérosexuels ont vécu une rupture avec leur père plus marquée que les personnes non-homosexuelles et non-hétérosexuelles, et ce, de manière quasi générale, comme le prouve l’enquête Spira et tous les témoignages amicaux que je peux entendre : « Le sous-échantillon Spira confirme que les adolescents homosexuels masculins ont des relations beaucoup plus faciles avec leur mère qu’avec leur père, et ce dans des proportions extrêmement significatives, qui le sont encore davantage si on les compare aux hétérosexuels. Le dialogue sur la sexualité avec le père était ‘difficile’ ou impossible pour la quasi-totalité (98%) des adolescents homosexuels. » (Alfred Spira, Les Comportements sexuels en France, 1993) L’aversion homosexuelle pour le père biologique et ses figures symboliques traduit bien plus largement une misandrie sociale, c’est-à-dire un mépris croissant pour les hommes du simple fait qu’ils seraient naturellement, de par leur sexuation, des prédateurs, des bébés immatures, des abrutis vulgaires, violents, et prétentieux. Aujourd’hui, ce mépris anti-mâles passe complètement inaperçu aux yeux de nos contemporains féministes luttant contre le diable de la « domination masculine patriarcale », et retombe de surcroît en violence accrue sur les femmes réelles.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Homme invisible », « Haine de la famille », « Frère, fils, père, amant, maître, Dieu », « Ombre », « Inceste », « Matricide », « Homosexuels psychorigides », « L’homosexuel = L’hétérosexuel », « Don Juan », « Femme et homme en statues de cire », « S’homosexualiser par le matriarcat », et « Orphelins », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

La diabolisation des hommes

par les hommes gays

Beaucoup d’individus gays nourrissent depuis leur enfance une haine viscérale contre la gent masculine. Le « mâle » et le « mal » sont souvent des synonymes dans leur esprit et dans leurs discours. Malgré leur maturité d’adultes, ils restent encore étonnés de trouver chez les garçons les qualités qu’ils n’envisageaient découvrir que chez les femmes (douceur, attention, écoute, grâce, sensibilité, etc.). Par conséquent, à chaque fois qu’ils pensent voir ces dernières chez les hommes, ils se laissent totalement charmer et perdent tous leurs moyens. Ils tombent dans le piège de croire que le seul individu (avec eux !) qui incarne cette autre « nature masculine exceptionnellement raffinée » n’est pas vraiment homme, et qu’ils doivent sûrement l’aimer d’amour. Pour ce qui est du reste de leurs semblables sexués, ils s’en font en général une image particulièrement déshumanisée et machiste de brutes épaisses. Par cette caricature réductrice, ils ne prennent pas conscience qu’ils blessent vraiment les hommes réels non-hétérosexuels (qui n’ont rien à voir avec les personnages masculins des publicités et des films).

Le principal représentant de ces derniers est bien sûr le père. Beaucoup de sujets homosexuels disent avoir une relation très mauvaise voire inexistante avec leur père (biologique, et surtout symbolique). Ils gardent de lui l’image d’un bon à rien qu’ils doivent remplacer et qui a rendu leur mère éternellement malheureuse. À les entendre, le père universel possède tous les défauts qu’un être humain puisse avoir : il est odieux, ridicule, autoritaire, démissionnaire, mort, ou endormi parce qu’il déserte son rôle de géniteur (… un peu comme eux finalement). Beaucoup de réalisateurs homosexuels ont coutume de présenter la recherche de père comme un prétexte au faux voyage, ou bien une quête perdue d’avance. Dans leurs fictions, ils inversent les rapports d’éducation : ce sont les enfants fictionnels qui éduquent leur père, et non l’inverse.

En matière de sexualité, la substitution au père peut se traduire par la composition de couples homosexuels dont l’écart d’âge entre partenaires est assez prononcé. L’homosexualité agit alors comme un meurtre à la fois réel et symbolique du père : nous retrouvons très souvent dans les œuvres homo-érotiques le thème du parricide, et notamment une prédilection pour le personnage d’Hamlet. Comme, en fantasme, certains individus homos ont désiré que leur père meure, ou bien parce qu’ils ont regretté son absence (du fait de sa mort, de son indifférence, de son éloignement géographique…), ils pensent parfois l’avoir réellement tué. La haine du père peut également cacher un désir incestueux refoulé. Par exemple, John, dans le film « Rebel Without A Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray, avant d’avouer que son père est toujours vivant et qu’il le déteste à travers l’idéalisation, fait croire qu’il est un héros légendaire de la mer de Chine mort courageusement au combat.

Ces femmes lesbiennes

misanthropes et misandres

Généralement, les femmes lesbiennes ne respectent pas davantage les hommes que les hommes gay. Certaines aiment beaucoup les messieurs, certes, mais pour s’en servir comme paravent de la sexualité. « Les garçons me protégeaient ; j’étais à l’abris avec eux. » (Véronique, femme lesbienne interviewée dans l’essai Les Chrétiens et l’homosexualité (2004) de Claire Lesegretin, p. 258) Elles les regardent comme des objets, étant donné qu’elles disent très souvent qu’elles les préfèrent « vus de dos » (Marie-France, femme lesbienne de 54 ans, dans le documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) et non de face. Ceci est particulièrement flagrant dans les romans de Colette, où les protagonistes masculins sont quasiment toujours observés de dos ou endormis (Je vous renvoie également à la partie « Dos » du code « Amant comme modèle photographique » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels).

L’aversion lesbienne pour les hommes n’est pas à prendre totalement au pied de la lettre, dans la mesure où beaucoup de femmes ont confondu l’homme imagé avec l’homme réel. C’est pourquoi, lorsque certaines déclarent très sincèrement que la haine lesbienne des hommes est un « mythe homophobe » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), p. 152), je crois qu’elles ont en partie raison, du moins dans le monde de l’intention. Mais dans le monde de la réalité concrète et des désirs, comme la distinction entre image et Réalité n’a pas toujours été faite, cette haine peut devenir effective. La butchphobie ou la gayphobie sont des signes tangibles de ce rejet de l’image des hommes, et parfois des hommes réels, exercé par certaines femmes lesbiennes. À entendre beaucoup d’entre elles, l’homme n’aurait jamais fait le bonheur de la femme au cours de l’histoire de l’Humanité. Il ne serait qu’un être lubrique, un obsédé sexuel, un violeur en puissance qui ne penserait qu’à « grimper les femmes ».

Paradoxalement, leur critique virulente du patriarcat s’accompagne d’une idéalisation diabolisée de la gent masculine. Elles pensent que l’homme, parce qu’il possède un pénis, est le seul à pouvoir être rongé par l’orgueil, étant donné qu’elles ont fétichisé le pénis en sceptre magique (qu’elles appellent à tort « phallus », alors que ce dernier ne désigne pas l’organe génital « pénis », mais la puissance narcissique et sexuelle n’appartenant pas plus aux hommes qu’aux femmes : cf. Jacques Lacan, « La Signification du phallus », conférence prononcée en 1958 et publiée pour la première fois dans les Écrits (1966), pp. 685-695) avant d’afficher pour celui-ci un profond mépris : « Ça gêne les hommes de savoir que les femmes lesbiennes puissent avoir du plaisir sans leur pénis ! » disent certaines. Beaucoup de femmes lesbiennes s’opposent au sexisme parce que précisément elles sont en général sexistes et génitalistes.

Enfin, à propos de la relation entre les femmes lesbiennes et leur papa, elle n’est habituellement pas plus pacifiée que chez les garçons gays : le père est tout autant jugé comme un rival (parce qu’il a mis un frein au rapport fusionnel avec la mère) ou un pote trop proche pour créer le mystère générant le désir génital pour l’autre sexe. Dans les deux cas, c’est l’inceste ou un désir incestueux qui se trouve à la racine de la distance/rupture avec le père, et du souhait parricide.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) La misandrie (mépris des hommes-mâles) :

Beaucoup d’œuvres de fiction traitant d’homosexualité expriment nettement une haine des hommes, c’est-à-dire une misandrie. Le portrait des hommes dressé dans les fictions traitant d’homosexualité est tout sauf brillant : leur musculature et leur assurance grotesque sont inversement proportionnelles à leurs qualités humaines intérieures : cf. le film « Baise-moi » (2000) de Virginie Despentes, le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011) de Karine Dubernet.), le film « Macho Dancer » (1988) de Lino Brocka, le film « Macho » (1994) de Bigas Luna, la chanson « Macho Man » des Village People, la pièce À trois (2008) de Barry Hall, la pièce Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et Maria Ducceschi (avec Gérard, la caricature du gros macho), le film « Fire » (2004) de Deepa Mehta (avec les machos obsédés sexuels), la pièce Coming out (2007) de Patrick Hernandez (avec les hétéros buveurs de bière et gros bébés), le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot (avec les hétéros gratuitement homophobes), le film « Du même sang » (2004) d’Arnault Labaronne, le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore, le film « Boys Don’t Cry » (1999) de Kimberly Peirce, le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1999) de Pedro Almodóvar, la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret (avec Pablo, l’hétéro de base, volage et macho), le film « Beignets de tomates vertes » (1991) de Jon Avnet, le film « Les Filles du botaniste » (2006) de Daï Sijie, la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne (avec Bernard), la pièce String Paradise (2008) de Patrick Hernandez et Marie-Laetitia Bettencourt (où la haine des machos est clairement exprimée), la chanson « Viril » d’Oshen, le vidéo-clip de la chanson « Rumour » de Chlöe Howl, le film « Portrait de femme » (1996) de Jane Campion (où les hommes y sont dépeints comme des prédateurs, des manipulateurs), le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska (avec un milieu masculin des plus brutaux), le film « In & Out » (1997) de Frank Oz (avec les amis de Howard pendant son enterrement de vie de garçon), etc.

« Et les hommes, tu crois qu’ils ne sont pas cruels ? » (Sophie dans la pièce Nationale 666 (2009) de Lilian Lloyd) ; « Les hommes ne sont-ils pas tous des gros salauds ? » (Steve, le frère hétéro de George le héros homosexuel, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner) ; « Ahhh… les hommes… » (John, soupirant contre l’aveuglement et le désintéressement de l’homme qu’il aime à son égard, comme le ferait une femme déçue, dans le film « Alone With Mr Carter » (2012) de Jean-Pierre Bergeron) ; « Tu détestes les hommes autant que je les déteste. » (Alba, l’héroïne lesbienne s’adressant à Yolanda dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphane Druet) ; « Vous êtes cons, les gars. » (Karina, une fille à pédés, s’adressant à la bande de Fábio, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho », « Au premier regard » (2014) de Daniel Ribeiro) ; « Les hommes ne savent rien des femmes. Comment peuvent-ils se permettre de parler en notre nom ? » (Junon s’adressant à Jupiter, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « J’imagine que tu dois souvent avoir envie de tuer Tielo. » (Jane l’héroïne lesbienne s’adressant à Ute, la femme mariée à Tielo son mari, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 33) ; « Depuis toujours, il est mou. » (Vanessa parlant de son mari Franck, dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux) ; « ‘Nymphomane’, pour les hommes, ça s’appelle ‘la vie’. » (Shirley Souagnon dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Tous les hommes sont des ignobles soldats allemands avec une cicatrice dans la lèvre. » (Alfonsina, l’ouvreuse dans un ciné porno, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « C’est pas drôle d’être homo. Y’a des mecs dans la salle, ce soir ? Bande de salauds ! C’est vous qui nous faites souffrir ! » (Fabien Tucci, homosexuel, en pleurs, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « C’est son rapport aux hommes qui est compliqué. » (Sandra parlant de Maryline, l’héroïne bisexuelle violée par Gérard, dans la pièce Jardins secrets (2019) de Béatrice Collas) ; « Les hommes, je les comprends pas. » (Maryline, idem) ; « Je ne peux pas être chevalier. Je veux être dentiste ! » (le Prince homosexuel de la pièce La Princesse Rose et le retour de l’ogre (2019) de Martin Leloup) ; etc.

Se cache derrière cette misandrie un viol, une jalousie, une trahison : « Un homme lui avait pris son premier amour. Elle [Marie, une des héroïnes lesbiennes] ne savait pas que l’enfance finissait un jour. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 185-186) ; « Ma tante rangeait derrière mon oncle, ma grand-mère derrière mon grand-père. D’un côté, j’en étais indignée. Mais de l’autre, j’aimais être un petit prince. Quand je serais grande j’aurais un harem plein de femmes. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 168) ; « Les mecs nous font gerber. On n’aime pas les sucer ! » (la troupe de chanteurs homosexuels du musical Adam et Steve dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Quant à Stephen [l’héroïne lesbienne], elle détestait Roger Antrim, et cette aversion s’augmentait d’un sentiment d’envie des plus humiliants. Car, en dépit de ses imperfections, elle enviait au jeune Roger ses lourds et forts brodequins, ses cheveux ras et sa veste d’Eton ; elle lui enviait son droit de grimper aux arbres, de jouer au cricket et au football : son droit d’être parfaitement naturel ; elle lui enviait par-dessus tout son admirable conviction qu’être un garçon constituait, dans la vie, un privilège. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 63) ; etc. Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M défend une vision vulgaire, beauf, rustre, de la masculinité : elle envie au niveau des attitudes (roter, péter, jurer, etc.) ce qu’elle abhorrerait chez les hommes réels.

Dans le film « The Stepford Wives » (« Et l’homme créa la femme », 2004) de Frank Oz, il y a un club exclusivement masculin dans la ville de Stepford, où on voit les hommes réunis se comporter comme des ados. Dans le film « Circumstance » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, tous les hommes sont présentés comme des prédateurs : par exemple, Shirin, l’une des deux héroïnes lesbiennes, est forcée de voir un chauffeur de taxi se masturber avec son pied à elle ; un peu plus tard, en boîte à Téhéran, elle « chauffe » un beau mec pour ensuite avoir le plaisir et l’énergie de l’envoyer balader (« Dégage ! »). Dans le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma, Marie et Floriane partagent leur dégoût des hommes et des autres… et à l’écran, difficile de ne pas les suivre : François est un queutard qui prend son pied sans tenir compte du plaisir des femmes qu’il engrosse, les mecs sont des gros dégueus et des obsédés. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, l’image des hommes est pathétique : ils sont montrés comme des bourrus qui n’ont que la réussite financière en tête (exemple avec le père d’Adèle), de gentils beaufs ignorants et incultes (Thomas), des ennuyeux ou des terres à terre, des profiteurs et des tentateurs (le collègue instit). Les seuls qui trouvent grâce aux yeux du réalisateur sont soit homos (Valentin), soit « artistes » bisexuels (Joachim), soit rebeux et volontairement instables (Samir). Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, le couple lesbien Dotty-Stella est particulièrement misandre : elles méprisent tous les mâles de leur entourage (le jeune autostoppeur Prentice, le père de ce dernier, etc.) ; l’homme nu est présenté comme immonde et révulsif ; Dotty chie dans le bidet du père de Prentice.

Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Stan, le héros hétérosexuel, est traité comme un chien par ses trois autres partenaires bi-homosexuels. Il a tous les défauts : beauf, vulgaire, infidèle (il a cocufié Camille avec sa secrétaire blonde à gros seins), « radical de droite », raciste, homophobe, capitaliste (il travaille dans les mutuelles), « hermétique aux sentiments ». Guen, le héros homosexuel, avoue qu’il a des envies de meurtres à son égard. Et Ninon nie Stan dans son identité, dans sa virilité : « En fait, en tant qu’homme, tu sers à rien. »

Très souvent, le héros homosexuel dépeint le personnage masculin dit « hétérosexuel » comme une brute épaisse qu’il cherche à détruire : « Y’a que des salauds ! » (Manju, l’héroïne lesbienne parlant des hommes à son amante, dans le film « Flying With One Wing » (2002) d’Asoka Handagama) ; « Tous les hommes sont des porcs. » (Mademoiselle Ott dans le roman L’Autre (1971) de Julien Green, p. 60) ; « Les mecs ils sont tous nuls. » (le personnage travesti M to F de la chanson « Parle à ma main » de Fatal Bazooka) ; « Je déteste les hommes, je ne peux pas les supporter. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 144) ; « Il puait l’homme comme les hommes peuvent puer. Il me prenait comme le taureau prend une vache. […] Les hommes sont tellement bêtes. » (Petra, l’héroïne lesbienne, parlant de son ex-mari Franck, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder) ; « Un homme nymphomane c’est juste un homme. » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Juna, pardonne-moi. Non, ne les laisse pas me toucher. » (Rinn, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Juna, dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; etc. Par exemple, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, le mari de Linde la battait, avant qu’elle ne le quitte… pour une petite jeune. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, les hommes sont tous des absents ou des salauds. Dans le roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, la narratrice lesbienne nous parle de « ces hommes toujours en rut » (p. 56) : « J’ai vite compris que je devais me retirer de ce pays masculin, ce vaste asile psychiatrique. » (idem, p. 21) ; « C’est vraiment des biques, les mecs ! » (Gwendoline, l’adolescente travesti M to F, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Les curés, ce sont des hommes comme les autres : de obsédés. » (Frédérique Quelven dans son one-woman-show Nana vend la mèche, 2009) ; « Un garçon pense au sexe toutes les 30 secondes. Alors vous en mettez deux ensemble… » (Matthieu se justifiant de coucher le premier soir avec Jonathan, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Comme quoi… un garçon ça ne pense qu’au sexe. » (idem) ; etc.

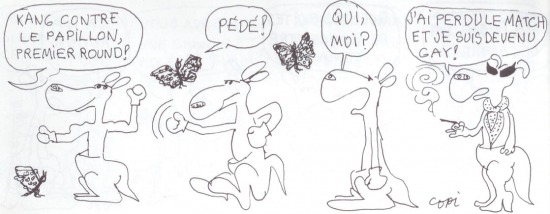

Dans les discours de certains héros homosexuels, « le mâle » devient vite synonyme de « mal » : « Il n’y a pas de mâle à cela. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 78) Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, le jeu de mot entre « mal » et « mâle » est également repris par Suzanne. Sur le dessin Et puis, c’est si laid un homme (1891) de J.-L. Forain, deux femmes s’entretiennent, et l’une décourage l’autre de se tourner vers les hommes.

Les hommes sont vus comme des violeurs et des monstres par beaucoup de personnages homosexuels : « Il [le mari de Rani, sa servante] m’apparut en imagination, un type laid au visage grêlé et aux mains sales. Riant et la prenant à son corps défendant. Soulevant son sari pour l’envahir. Poussant un brusque gémissement avant de s’endormir. Exactement comme dans un film que j’avais vu à la télé. Je voulais le tuer. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 58-59) ; « Les hommes n’existent que pour nous faire souffrir. » (cf. une réplique de la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim) ; « Il la violera tous les soirs pendant 7 ans dans sa cave. » (Rodolphe Sand parlant de Rosetta et de « l’homme de sa vie », dans son one-man-show Tout en finesse , 2014) ; « Jane avait détesté la puberté, l’intrusion du sang et des seins, les messes basses entre filles et les invitations des hommes qui les suivaient en voiture en roulant au pas. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 29) ; « C’était comme si certaines filles portaient une marque secrète que seuls les pervers pouvaient voir. Une fois qu’elles avaient été abusées, d’autres salauds parvenaient à le sentir d’une façon ou d’un autre, et ils les pistaient pour prendre leur tour. […] ‘Pourquoi est-ce que tu cherches sans cesse des excuses à ces hommes ? Ils ont cherché à gagner ta confiance pour abuser de toi. Même le prêtre ; il a préféré ignorer quel âge tu avais. Tu ne fais pas du tout dix-sept ans. Au fond de son cœur, il savait que tu étais trop jeune. Tu ne le vois pas ?’ » (Jane, idem, p. 242) ; etc.

La séduction qu’opèrent les hommes vient, selon les héros homosexuels, menacer l’équilibre fragile de l’identité homosexuelle et des « amours » homosexuelles. Elle est donc parfois envisagée comme de l’homophobie. Par exemple, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov (cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1), Liam est suspecté de machisme parce qu’il tombe amoureux de Karma, présentée par la rumeur comme « lesbienne », alors qu’elle aussi est attirée par lui.

Cela arrange alors la population gay friendly ou LGBT des fictions de caricaturer la majorité de la gent masculine en obsédés. Par exemple, dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa, Nathalie réduit les hommes à leur sexe anatomique : « Je n’ai pas besoin d’un homme : j’ai besoin d’un pénis. » Rien d’étonnant qu’après, elle considère tout homme qui vient vers elle comme un violeur (cf. la scène du flic qui l’arrête au volant de sa voiture).

Pourtant, les instincts animaux des « mâles » ont souvent été suscités par la provocation misandre et hétérophobe de certains protagonistes homosexuels, gay friendly, et/ou féministes : « Oui, j’étudie les hommes depuis des années, professionnellement… un peu comme une prostituée en somme… » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2012) de Jérémy Patinier)

La violence ignorante ou volontaire des hommes est bien souvent une simple projection fantasmée du héros homosexuel qui joue « les mâles hétéros » pour se justifier de ne pas rencontrer les hommes réels. Par exemple, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis, le groupe d’homosexuels refoulés des Virilius se conduisent comme des gros beaufs hétérosexuels : « On vaincra ! On a un phallus ! »

La vengeance misandre des femmes phalliques ou des hommes honteux d’être des hommes ne s’annonce pas toujours comme menaçante : elle adopte parfois le langage souriant de l’émancipation et de l’éducation libertine ; elle encourage à l’infantilisation et à l’homosexualité. « On devrait permettre le changement de sexe à l’âge de la puberté, avant que les caractères virils ne commencent à s’accentuer. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 39) Par exemple, dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, les hommes des années 1970 en France sont présentés comme des brutes épaisses et machistes… même si, ensuite, cette haine n’est pas assumée par les héroïnes lesbiennes : « On n’est pas contre les mecs. On est pour les femmes. » dira Carole.

Mais là encore, on cherche à « dresser » et à « mater » les machos, en étouffant à petit feu ce qu’il leur reste de force. Par exemple, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, tous les personnages masculins sont soit impuissants (quand ils sont hétéros), soit homos. Dans le film « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux, l’intégralité des hommes du film sont mis à mort et émasculés : entre les curés pervers complètement frustrés, les pauvres « mâles » qui reçoivent des bouchons de champagne dans les valseuses, les queutards menottés et réduits au silence sur leur lit par des femmes-enfants prostituées et cleptomanes, les maris qui délaissent leur femme et oublient de leur fêter leur anniversaire, ceux qui sont obligés de se travestir (comme Raphaël) pour avoir le droit de s’approcher du carré VIP féminin, ceux qui s’égarent à tout jamais dans les toilettes, ceux qui démissionnent de leur poste de travail (Alix dira au capitaine du bateau Jean Benguigui – souhaitant abandonner son navire – qu’il « ne sert à rien ».), on assiste au procès pur et simple et au meurtre symbolique du pouvoir masculin.

Toute la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier est orientée vers le parricide : c’est le père de famille bisexuel (Georges), ou encore le bon « hétéro » pas du tout concerné par l’homosexualité (Pierre) et qui devient comme par « magie » homophobe, qui sont placés sur la sellette. On assiste au procès des pères de famille et des mâles en général. Ils s’en prennent plein la figure et sont sommés de faire leur coming out, leur mea culpa gay friendly, ou alors ils méritent les insultes et les coups. C’est le mariage traditionnel, la paternité et la masculinité passant au crible de la coalition fraternelle (et incestuelle) d’une part (celle de William et sa sœur Adèle), et la coalition homosexuelle (celle des deux amants réconciliés William/Georges, liaison clairement incestuelle aussi) d’autre part. Hallucinant. Les incestueux qui font la morale à la paternité et à la conjugalité. On aura tout vu !

Il arrive que le mépris misandre se mute en menace de meurtre, et finisse dans un bain de sang : « La servante aspergeait M. Alphand de gasoil et y mettait le feu. » (cf. la nouvelle « La Servante » (1978) de Copi, p. 75) Par exemple, lors de son concert Tirez sur la pianiste (2011) d’Anne Cadilhac, Olga tente d’étouffer son copain avec un oreiller, et cherche à lui couper le sexe : « Maurice, après l’amour, il s’endort. Je vomis l’odeur de son corps. » Dans le film « Drool » (2008) de Nancy Kissam, le personnage du mari est tué par le couple de lesbiennes. Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, le programme « Scum » compte se débarrasser des machos. Dans le film « Monster » (2003) de Patty Jenkins, Aileen, lesbienne, et sa copine Selby, tuent des hommes pour se venger des violences qu’ils leur ont fait subir. Dans le film « Thérèse Desqueyroux » (1962) de Georges Franju, Thérèse empoisonne son mari. À la fin du film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, tous les hommes sont dévorés ou abattus au pistolet de chasse par les femmes, les Bacchantes. Par exemple, Panthée est bouffé tout cru. Dans le film « Fried Green Tomatoes » (« Beignets de tomates vertes », 1991) de John Avnet, les hommes sont tous présentés comme des brutes : Evelyne a un mari, Ed, qui la méprise et la traite comme une boniche (avec sa bière devant la télé) ; Idgie (lesbienne) se fait lourdement draguer par Gredy ; et Idgie finit par commanditer le meurtre du mari brutal de Ruth, Bennett, parce qu’elle est en couple secret avec elle.

On constate que le meurtre misandre ou le mépris homosexuel des hommes s’origine dans un sentiment de jalousie et d’adoration mal placée à l’égard de la gent masculine. Par exemple, dans le film « Les Deux papas et la maman » (1995) de Jean-Marc Longval, la femme lesbienne est celle qui va « foutre un coup de boule » à Jérôme parce que celui-ci a osé draguer sa copine. Dans la comédie musicale Les Divas de l’obscur (2011) de Stephan Druet, toutes les héroïnes se disputent le Prince charmant, l’unique protagoniste masculin de l’histoire, au point de le déchirer et de « tuer la beauté même » : « Vous rêviez toutes de cet homme, et vous l’avez écartelé ! » leur reprochera Magdalena, navrée du drame passionnel qui s’est produit.

En réalité, les hommes fictionnels, quand ils se comportent mal, ne sont jamais obsédés tout seuls. La misogynie et l’homophobie sont toujours le signe et le miroir d’une misandrie agressive et d’une homosexualité militante qui leur font face, qui menacent l’identité masculine.

Ceci est particulièrement visible dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, Marie raconte que ce sont ses penchants lesbiens pour sa jeune voisine, qui a eu le mauvais goût de pactiser avec le « mâle » en se mariant à l’âge adulte, qui la rendront misandre : « Un homme lui avait pris son premier amour. […] Elle nourrit vis-à-vis des hommes un ressentiment irrémédiable, d’autant que celui qui avait ravi son amour n’avait pas de visage pour elle. D’instinct, elle se méfia dès lors de tous. » (p. 186). Toujours dans ce même ouvrage, Alexandra, l’héroïne, dresse un portrait sévère des hommes : ils seraient « tous bavards », incapables de « garder un secret » (p. 137), prédateurs (« Ils ont un goût instinctif pour la domination, et souvent, après une longue absence, ils cherchent à se rassurer en ‘prenant’ leur femme. Ils veulent, comme les animaux, marquer à nouveau leur territoire et utilisent cet appendice de leur corps comme une arme, sans se soucier du mal qu’ils peuvent faire. », p. 164) On sent chez elle une claire jalousie des hommes (« Je sentais bien que mes paroles ne pesaient rien face aux arguments et surtout à l’expérience de cet homme [son jardinier]. », p. 138), et notamment par rapport au phallus-pénis (« La nature ayant généreusement doté le jardinier sur le plan qu’on sait, il avait sur elle un avantage qui, connaissant la bonne, n’était pas négligeable. », p. 143) mais plus universellement au phallus-pouvoir (« Ma seule préoccupation était le pouvoir, et je ne ferais rien pour rétablir mon mari dans son privilège de commandement. », p. 190). On l’entend à la fois mépriser l’appareil génital masculin (concernant son mari, elle voudrait « qu’il voie l’inutilité de son masculin », p. 169) et l’idolâtrer (« Je suis bien décidée à ne pas me laisser blesser l’âme par le coup qu’il veut me porter avec ce qu’il a reçu en naissant garçon, de peur que cette blessure ne se referme jamais. », p. 169). Elle joue soi-disant « sexuellement l’homme » avec sa bonne en la prenant par derrière : « Je me mis derrière elle […], adoptant la position des hommes quand ils sont pressés et veulent posséder une femme violemment. Bien que ce fût une impossibilité, étant née femme, je me pressai contre son dos avec la force d’un amant. » (idem, p. 141) Elle couche avec ses domestiques féminines pendant l’absence de son mari, et son homosexualité actée accroît son dégoût des hommes : « Peut-être agit-il comme avant son départ, sauf que maintenant je ne le supporte plus. » (idem, p. 164) Pour pouvoir vivre librement ses aventures lesbiennes sans que son mari l’en accuse, elle tente de pousser ce dernier à l’adultère… comme cela, ils seraient quitte dans le vice : « Le principe de l’action est simple : le pousser à la faute avec une autre femme et le surprendre dans ses ébats. » (idem, p. 165) Les femmes du roman de Dominique Simon atteignent l’orgasme en asservissant les hommes : « Résolument tournée vers le masculin, la marquise prenait un plaisir très particulier, s’évertuant, malgré le goût vif qu’elle avait des hommes, à les réduire à rien. Elle aimait à faire naître une passion qui lui permettait de les faire souffrir. » (p. 211) Chez ces matrones, l’un des moyens les plus employés pour le meurtre symbolique des hommes est l’infantilisation incestueuse : elles traitent les membres de la gent masculine de « bébés » : « Mon pauvre ami, tu es un enfant. » (Alexandra à son mari, p. 196)

Quelquefois, le terme de « misandrie » – peu connu du grand public tellement la réalité à laquelle il renvoie est niée dans nos civilisations contemporaines – sera remplacé par celui de « misanthropie », à savoir la haine du genre humain (« Nous, les lopes, misogynes et misanthropes », déclare par exemple un des héros homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel)… ce qui n’est bien sûr pas exactement la même chose : la misanthropie reconnaît tout autant comme victimes les femmes que les hommes, mais non spécifiquement les hommes, alors que la misogynie, au contraire, reconnaît spécifiquement l’agression faite aux femmes. À nouveau, on nie aux hommes-mâles leurs fragilités et leur objective statut de victimes dans certains cas.

La misandrie des personnages homosexuels a bien évidemment pu être maquillée par un coming out, ou impulser l’« amour » homosexuel. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, Clara et Zoé, les deux meilleures amies, trouvent les mecs « très cons », craignent de connaître leur premier acte sexuel avec un homme, et tentent de se décourager l’une l’autre : « Tu crois encore au prince charmant ?? » Même le père de Clara va dans leur sens : « Il faut se méfier des garçons. » Elles finissent par sortir ensemble… à cause de Zoé, qui aboutit pourtant dans les bras d’un garçon, Sébastien, en laissant sa copine Clara en proie à des questionnements plus sérieux sur son homosexualité. Au bout du compte, Zoé identifie la source misandre de l’homosexualité de son amie : « J’t’aime plus, Clara. J’ai fait l’amour avec Sébastien. À cause de toi, j’ai failli faire une croix sur les garçons. C’est toi qui as un problème avec les mecs. Pas moi. »

b) Mépris pour le père :

Le principal représentant des hommes, c’est évidemment le père. Beaucoup de personnages homosexuels disent avoir une relation très mauvaise voire inexistante avec leur père (biologique, et surtout symbolique). « Tout part d’un mauvais rapport au père ! » (Mr Alvarez, l’huissier face au travestissement en femme de son client Damien, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine)

La lettre salée qu’adresse Bernard, le héros du roman Les Faux-Monnayeurs (1925) d’André Gide, à son « géniteur », va nous servir d’excellente introduction pour illustrer cette omniprésente inimitié anti-paternelle exprimée indirectement dans les fictions homo-érotiques :

« Monsieur, J’ai compris […] que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c’est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d’amour pour vous, j’ai longtemps cru que j’étais un fils dénaturé ; je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants ; mais d’abord j’ai toujours senti entre eux et moi votre différence d’égards, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c’était par horreur du scandale. […] Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux définitifs, de m’attendrir et aussi parce que devant moi, elle pourrait se sentir dans une fausse situation ce qui me serait désagréable. Je doute que son affection pour moi soit bien vive ; comme j’étais le plus souvent en pension, elle n’a guère eu le temps de me connaître, et comme ma vue lui rappelait sans cesse quelque chose de sa vie qu’elle aurait voulu effacer, je pense qu’elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m’avoir fait bâtard ; qu’au contraire, je préfère ça à savoir que je suis né de vous. […] La décision que je prends de vous quitter est irrévocable. […] Il va sans dire que je préfère ne rien recevoir de vous à l’avenir. L’idée de vous devoir quoi que ce soit m’est intolérable et je crois que, si c’était à recommencer, je préférerais mourir de faim plutôt que de m’asseoir à votre table. […]. Je signe du nom ridicule qui est le vôtre, que je voudrais pouvoir vous rendre, et qu’il me tarde de déshonorer. Bernard Profitendieu. » (pp. 25-26)

Il est très fréquent dans les créations artistiques homosexuelles que le personnage homosexuel déclare détester son père : c’est le cas dans le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock (avec le personnage de Bruno), la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri (quand on écoute Vincent), la chanson « Papa Don’t Preach » de Madonna, le film « My Father Is Nothing » (1992) de Leone Knight, le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg (avec le père maltraité), le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, etc.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les pères fictionnels ne sont pas portés dans le cœur de leur fils ou fille homosexuel-le : « J’la déteste. J’le déteste aussi ! » (Cal – interprété par James Dean – par rapport à son père et sa mère biologiques, dans le film « East Of Eden », « À l’est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « My father was always wrong. » (Mr Farnsworth dans le film « The Man Who Fell To Earth », « L’Homme qui venait d’ailleurs » (1976) de Nicolas Roeg) ; « Je ne pourrai jamais aimer mon père. » (Môn, l’un des héros homos du film « Satreelex, The Iron Ladies » (2003) de Yongyooth Thongkonthun) ; « Papa papa papa, t’es plus dans l’coup papa. » (cf. la chanson « Papa t’es plus dans l’coup » de Sheila, reprise dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon) ; « Il n’aimait pas son père. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 20) ; « Son père sentait le lâche. » (idem, p. 244) ; « Nos pères sont des salauds. » (une réplique de la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau) ; « Il était une fois un petit garçon qui avait honte de son père… » (Jean-Marc lisant sa propre histoire à son amant Luc, à la fin de la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay) ; « Mon père a été le déclencheur de ma violence. Le responsable que j’accuse ! Complice secret de Satan […] » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 66) ; « Je n’aime pas mon père – ou aussi peu que toi ta mère. » (Ahmed à la lesbienne Lou, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Je ne sais ce qui s’est passé, mais un jour, j’l’ai détesté. » (Hervé Nael chantant une chanson sur son père, lors de son concert au Sentier des Halles, le 20 novembre 2011) ; « Il m’énerve… mais je l’aime… mais il m’énerve. » (Bill par rapport à son père, dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Tu n’as pas idée des disputes que j’ai eues avec mon père. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 54) ; « Il est exactement comme notre père, mais il le déteste. » (SDF parlant de son frère homo, dans le bâti Norén Lars (2011) d’Antonia Malinova) ; « J’ai seize ans et je sais parfaitement ça, que d’avoir seize ans, c’est un triomphe. […] Le père […] est l’homme de l’autre siècle, du passé. Il est vieux. » (Vincent, l’un des héros homosexuels du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 14-15) ; « Il ne m’a jamais réellement compris et je ne suis pas certain de l’avoir réellement aimé. » (idem, p. 55) ; « Je n’ai jamais eu de père. » (Rosa dans la pièce musicale Rosa La Rouge (2010) de Marcial Di Fonzo Bo et Claire Diterzi) ; « Dans toutes les cours d’Europe, on avait surnommé le père de la duchesse d’Albe, Don José Ignacio, ‘El Conde del Horror’, tant sa laideur était repoussante. » (cf. la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978) de Copi, p. 10) ; « Mon père pleure. Mon père marocain pleure. Ce n’est pas un bon exemple pour moi, cette conduite. Il ne faut pas que je devienne comme lui. Apparence d’un homme. Déchéance d’un homme. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 31) ; « Autour de lui, une atmosphère d’Apocalypse. » (idem, p. 39) ; « Un martyr, mon père ? Je vois son calvaire. Il est en route. Il marche. En traînant lourdement les pieds. Il porte toujours la djellaba de son mariage. Il a à la main gauche une bouteille de vin rouge bon marché… Et, à la main droite, un paquet de cigarettes La Marquise. » (idem, p. 158) ; « Mon grand-père n’était pas de ces hommes dont un petit-fils peut être fier. Il a forcément fait des choses terribles. C’est un salaud. » (Théo parlant de son papy nazi, dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 58) ; « Je veux mettre [ma grand-mère] en garde : celui qu’elle aime est un monstre. » (idem, p. 166) ; « Ce grand-père oublié des siens, les miens, était-il ce monstre entouré de mystère ? » (idem, pp. 189-190) ; « Marie ne connaissait des hommes que son père, qui, sans qu’elle sût bien pourquoi, lui faisait un peu peur. […] De lui, elle avait appris le silence. » (Marie, une des héroïnes lesbiennes du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon) ; « Ça me dégoûte et je voudrais ne plus jamais voir ou entendre ça, le sacrifice permanent des femmes à cette race que je méprise, et à laquelle mon (gentil) père appartenait pourtant. Adorable comme père, mais affichant une virilité répugnante : tout pour que la gamine que j’étais n’ait pas envie, plus tard, de coucher avec ces choses immondes qui ne font que du mal, qui mentent en plus, et qui nous prennent pour des connes. […] Et je suis très satisfaite de ne pas être devenue cette pauvre victime consentante qu’est la femelle hétérosexuelle. » (Karin Bernfeld, Apologie de la passivité (1999), p. 49) ; « Papa est un gros mangeur de viande rouge. » (Claire, l’héroïne lesbienne s’adressant à sa compagne Suzanne, dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener) ; « Vous êtes un vrai salaud. » (Suzanne, idem) ; « Mon père et moi, c’était pas le grand amour. » (Jézabel, l’héroïne bisexuelle du film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco) ; « Mon père, il est réac, conservateur. Il comprend pas. […] Avec mon père, je n’ai jamais pu parler. » (Chris, le héros homosexuel parlant de son père, un chasseur-trappeur avec mitraillette, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Mon père… j’avais un an quand il m’a reconnue. » (Nina, l’héroïne lesbienne dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « Si tu crois que c’est facile d’avoir un connard homophobe comme père ?! » (Nathan s’adressant à son père Stéphane, dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel) ; « On est comme deux étrangers. » (idem) ; « Il est complètement dingue. » (Louis, le héros homo, parlant de son père, idem) ; « De toute façon, j’ai pris ma décision. Je vais couper net avec lui, il m’empêche de vivre. À chaque fois que je me retrouve devant lui, j’arrive pas à aligner deux mots. Je suis comme paralysée. » (Romane, l’héroïne lesbienne, à propos de son père, Alain, dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien) ; « Mais tu m’écoutes jamais ! À chaque fois que je dis quelque chose, ça va pas ! Écoute papa, franchement, tu me fais pitié. » (Romane condescendante par rapport à son père) « Je suis là en train de t’expliquer ce que je veux, avec qui j’ai envie d’être. Et toi, tu n’écoutes pas. Comme toujours. Tu te défiles, comme à chaque fois. On n’a plus rien à se dire toi et moi. Ici, t’es chez moi. Et je veux plus te voir, d’accord ? Tu t’en vas ! Vas-t’en, j’te dis ! Dégage d’ici ! » (Romane face à son père, idem) ; « Avec mon père, c’est plus compliqué. C’est quelqu’un qui exprime pas beaucoup, qui a du mal à échanger. On n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes. » (Victor, le héros homo, euphémisant la relation désastreuse qu’il a avec son père devant l’assistante sociale de qui il veut obtenir l’agrément pour l’adoption d’un enfant, dans le téléfilm Fiertés (2018) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; « Plus jamais je t’appellerai papa ! Et à partir de maintenant, on s’adresse la parole le moins possible ! » (idem) ; « Ta gueule, connard ! » (Frida, l’héroïne lesbienne, s’adressant à son père Mario, dans le film « C’est ça l’amour » (2019) de Claire Burger) ; « Va te faire foutre ! » (Ritchie, le personnage homo, s’adressant à son père, dans la série et téléfilm It’s a Sin (2021) de Russell T. Davies); etc.

Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, les héros homosexuels ont tous une relation très conflictuelle avec leur papa. Adam ne supporte pas d’être le fils du directeur de son lycée Monsieur Groff. Et en plein bal de l’établissement (c.f. épisode 7 de la saison 1), il l’empoigne devant tout le monde en lui déclarant publiquement sa haine : « Je te déteste !! ». Quant à Éric, son futur amant, ce n’est guère mieux avec son propre daron. Il se travestit et défie les interdits paternels en le narguant (alors qu’il va se faire violer parce qu’il est sorti travesti en femme) : « Salut papa ! » (c.f. épisode 5 de la saison 1). Il reproche aussi à Adam sa dureté « paternelle » : « T’étais déjà une brute quand t’es né ou t’as décidé d’imiter ton père ? » (c.f. épisode 8 de la saison 1).

Dans la pièce The Importance To Being Earnest (L’Importance d’être Constant, 1895) d’Oscar Wilde, Jack n’a que mépris pour son père (« Il n’y a bien sûr rien à redire sur les mères. […] Je ne connais personne au club qui adresse la parole à son père. »), ce à quoi Algernon, qui n’honore pas plus le sien (« Nous ne nous sommes même jamais adressé la parole. Il est mort avant que j’aie un an. »), rajoute : « C’est vrai. Les pères n’ont pas très bonne presse en ce moment. » Gwendolen tient également un discours parricide cherchant à materniser la figure paternelle : « En dehors du cercle familial, papa, je suis ravie de le dire, est un parfait inconnu. Et je crois que c’est très bien ainsi. Le foyer me paraît être le cadre idéal pour un homme. Et il ne fait pas de doute que dès qu’un homme se met à négliger ses devoirs domestiques, il devient péniblement efféminé, n’est-ce pas?» Dans le one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015) de Jefferey Jordan, le héros homosexuel présente son père comme un gros beauf.

Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon surnomme son propre père « Vooouin » tellement il est un homme qui passe vite, un être absent, un courant d’air, ou bien un individu qui l’a prise pour un objet et qui l’a violentée : « J’ai vraiment un corps de base. Si j’étais une voiture, je serais sans option. Mon père m’a eue en soldes. C’est un radin. » Elle finit par le renier : « Je ne sais même pas quel est le prénom de mon père. »

Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Bryan, homosexuel, ne supporte pas son père. Et quand il apprend que son amant Tom a pu être physiquement puni par son père, il déclare solennellement à Tom – comme une preuve d’amour – qu’il n’hésitera pas à aller casser la gueule à son « beau-père ».

Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel, a une relation conflictuelle avec son père Jouko qu’il accuse d’avoir tué sa mère. Ce dernier le devine : « Je sais que tu me tiens responsable de la mort de ta mère. Tu ne crois pas que je me sens responsable, moi aussi ? » Leevi finit par quitter son papa, en suivant ainsi les pas de sa mère qui avait quitté aussi son mari : « Tu fais vraiment fuir tout le monde. »

Il arrive que le père du héros homosexuel soit présenté comme malade, un monstre, un clown : cf. le roman La Dette (2006) de Gilles Sebhan, la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi (avec Rodrigo, le père aveugle), le roman Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois ? (2014) d’Alex Taylor, etc. Dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, le père de Félix a la tuberculose. « Qui croire ? et si je devenais folle, à l’image de mon père dont le cerveau se détériore lentement. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, pp. 186-187) ; « Les vieux nobles qu’elle recevait étaient des amis de son père, aussi laids qu’elle. Le vieux comte des Asturies était couvert de verrues et le duc de Castille, son parrain, était bossu. » (Copi, la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978), p. 12) ; « J’ai grandi en coulisses. Mon grand-père était un clown. » (le Machiniste dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « L’homme se frotta les yeux et gémit. Il avait un crâne chauve constellé de taches de vieillesse ; sa bouche, large avec des lèvres fines, aurait été une bénédiction pour un clown. » (Jane décrivant le vieux Karl Becker, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 62) ; etc.

Par exemple, dans le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg, le père incestueux de Christian est désigné comme un monstre. Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, la haine des pères biologiques ou des pères politiques est très prégnante : « papa » est qualifié de « débile affectif » ; et on nous parle de « la face stupide et répugnante du président ». Dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, le père de Romain est traité de « pauvre con ». Dans le film « Tous les papas ne font pas pipi debout » (1998) de Dominique Baron, les pères sont giflés. Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie-Lou (2011) de Michel Tremblay, Manon ne supporte pas d’être le portrait craché de son père. Elle le juge « écœurant », au point que sa grande sœur, Carmen, lui reproche de se poser en victime et de ré-écrire la relation entre leurs parents de manière excessivement manichéenne : « T’es complètement folle ! Notre mère, c’était pas une martyre, et notre père, c’était pas le diable, bon Dieu ! »

Le mépris pour le père s’explique très souvent par les réactions odieuses et les actions violentes que ce dernier montre à l’écran. Par exemple, toujours dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, le portrait du père, Léopold, est catastrophique : c’est un gros beauf scotché devant la télé (« Si la télévision portative sort de la chambre, je sors de la chambre aussi ! » déclare-t-il), qui a violé sa femme (« Comme les trois autres fois où tu m’as violée, tu m’as fait un autre petit. » dit sa femme Marie Lou), qui conduit sa famille à la mort dans un accident de voiture. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, le père de Charlène (l’héroïne lesbienne), bat sa femme. Dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco, Gérard Couret, le père d’Édouard (le héros homosexuel), est un homme politique froid, odieux avec son fils (il le traite de « néant »), bureaucrate, homophobe. Dans le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie Macdonald, le film « Le Cercle des poètes disparus » (1989) de Peter Weir, le film « Billy Elliot » (1999) de Stephen Daldry, le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, le roman Le Jardin d’acclimatation (1980) d’Yves Navarre, le roman All-American Boys (1983) de Frank Mosca, le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, le one-man-show Les Bijoux de famille (2015) de Laurent Spielvogel, etc., l’image du père est particulièrement catastrophique. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, les « pères » homosexuels de Gatal sont de véritables despotes avec leur fils unique : ils téléguident sa vie à sa place : « Ça ne peut plus durer. Ça rime à quoi ?? » s’excite l’un d’eux parce qu’il ne comprend pas que son fils en soit pas en couple avec un homme. Ils ne lui disent jamais qu’ils l’aiment : « Comment n’ai-je que ce fils de rien ? » (le Père 2) Dans le film « Stand » (2015) de Jonathan Taïeb, Anton, le héros homosexuel, vient rendre visite à son père qui ne lui ouvre pas la porte. Et il est dit qu’il a été « enfoncé » par ce dernier. Dans le film « Faut pas penser » (2014) de Raphaël Gressier et Sully Ledermann, le père bobo d’Arthur passe du mépris à l’indifférence gay friendly sans qu’on ne comprenne pourquoi. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Jacques, le héros homo, n’a que mépris pour ses parents (« Je les emmerde tous. Mes parents les premiers. ») ainsi que pour son propre statut de père puisqu’il est père du petit Louis : « J’aimerais que mon fils soit fier de son papa. C’est complètement con ce que je dis. On n’a pas à être fier de son père. »

c) Père absent ou indifférent :

Dans les fictions homo-érotiques, quand il n’est pas montré comme le grand méchant loup, le père est au mieux dépeint comme un être éteint, absent, lointain, lunaire, lointain, figé, allongé, voire mort : cf. le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, le sketch de « La Fermeture du salon de coiffure » de Muriel Robin (avec le mari complètement indifférent, et qui finit la tête grillée dans le casque chauffant), le film « L’Arbre et la forêt » (2010) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (avec Frédérick, le père absent homosexuel, qui n’est même pas là pour l’enterrement de son fils Charles), etc.

Par exemple, dans la pièce Frères du bled (2010) de Christophe et Stéphane Botti, une immense photo de Maurice, le père de François, trône dans le salon ; mais c’est le seul personnage absent de la famille. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Rémi, parlant de son père à son ami-amant Damien, dit que c’était un homme « lunaire » qui a cessé de le considérer comme son fils à partir de la mort de son épouse (et de la mère de Rémi) : « Moi, il ne me voyait même plus. J’étais invisible. » Il décide, à l’âge adulte, de renoncer à être père à son tour, et de tuer le papa en lui : « Je n’ai même pas été le fils de mon père. Alors comment voulais-tu que je sois le père d’un fils ? » Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, ne répond pas quand on lui parle de son père. Il est élevé seul par sa mère (qui se drogue), et le père est totalement absent. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, Tomas, le héros homo allemand, déclare qu’il a à peine connu son père : ce dernier est parti de la maison quand il était petit. Dans l’épisode 268 de la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1 le 13 août 2018, Bart et son amant Hugo se trouvent « un point commun » : ils ont tous les deux manqué de père, Bart parce qu’il ne l’a jamais connu, Hugo parce qu’il a été abandonné à 6 ans par son père. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Arthur a perdu son père dans un accident de voiture et dit qu’il n’a jamais réalisé sa mort : il l’a attendu longtemps. Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, Rupert, le jeune héros homo de 10 ans, déclare que comme point commun fort qu’il partage avec John, lui-même homo, est « le fait qu’ils aient des rapports compliqués avec leur père » Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Monsieur Groff, le proviseur du lycée de Moordale, est le père d’Adam, l’un des héros homosexuel : il est très froid avec son fils, ne lui témoigne aucune affection, et lui rappelle sans cesse l’ordre : « Tu connais les règles. » (c.f. épisode 1 de la saison 1). Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, pendant l’enterrement de son fils gay Jean, le père de Jean reste glacial, ne semble pas affecté.

Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Phil, le héros homo, vit seul avec sa mère et sa sœur. Elle les a eus à 16 ans. Glass a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et vit désormais en Allemagne. Phil est fruit de ce viol, et raconte le vide existentiel qu’il expérimente du fait de ne pas connaître son père biologique : « Une femme avec deux enfants et pas de mari, ça faisait tache ici. Mais on gérait, même sans homme à la maison. Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. Et plus tard, quand on ne gobait plus tout ça, ‘Je vous le dirai quand vous serez prêts’. Un jour, on a arrêté de demander, vu que ça ne servait à rien. Et aujourd’hui ? C’est normal de ne rien savoir sur notre père, le mystérieux numéro 3 de la liste. Pour moi, ça restait un vide étrange. Un trou noir. Comme si le vide en moi prenait des couleurs. » Le trou noir (on comprend que c’est le vide paternel et le vide généalogique) obsède Phil : « Pourquoi ce foutu trou noir me mine à ce point ?!? Comment quelqu’un peut te manquer, alors que tu ne le connais pas ? » À la fin du film, Phil part à la recherche son père aux States.

Si le père s’absente, ce n’est en tous cas pas pour les bonnes raisons. Il est volage, démissionne de son rôle de père, se présente comme un handicapé de la relation, incapable d’instaurer un dialogue profond avec son fils ou sa fille homosexuel(-le) : « Je ne suis pas ton père, ma fille. » (Bacchus s’adressant à Europe, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Henri, mon père, peu présent, partait souvent en ‘voyage d’affaires’. Mais en ce début de siècle, en cette année 2000, la situation s’aggrava : il ne rentrait plus du tout à la maison… Il vivait avec une autre femme ! » (Bryan dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 19) ; « Mon père, je l’ai jamais vraiment connu. Il est parti quand j’étais petit. » (Fred, le héros homosexuel de la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Soleil : de plus en plus de taches. Notre astre suprême serait-il malade ? » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Je le hais. De pas savoir, jamais, être là. Simplement là. » (le narrateur parlant de son père, dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, p. 11)

Par exemple, dans le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos, Antonio, à 15 ans, a été abandonné par son père. Dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, le père d’Henri fait son coming out alors qu’il est prêtre et qu’il a renié son fils caché pendant toute sa vie. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère » (1999) de Pedro Almodóvar), la jeune sœur Rosa (Penélope Cruz) n’est même pas reconnue par son propre père (Fernando Fernán Gómez), qui la prend pour une simple passante dans la rue. Dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon, Robert Pujol est chef d’entreprise et mari volage, souvent montré prostré dans un lit. Dans le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore, le père de Steven est déguisé en cosmonaute et délaisse totalement son fils homosexuel. Dans le film « Gun Hill Road » de Rashaad Ernesto Green, Michael, le héros trans M to F, a un père absent, Enrique, qui est allé en taule, et qui ne l’a pas élevé ; les vols et les crimes du père font miroir à la transsexualité du fils, qui prétend détester son père et en arrive à souhaiter qu’il retourne en prison. Dans le film « Little Gay Boy » (2013) d’Anthony Hickling, Jean-Christophe a été abandonné par son père à la naissance (sa mère prostituée l’a eu avec un client). Dans le troisième volet, « Little Gay Boy 3, Holy Thursday (The Last Supper) » (2013), le héros, la vingtaine, rencontre son géniteur pour la première fois : c’est la désillusion totale. Dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan, le père de Cal a fait croire à son fils que sa mère était morte, alors que ce n’est pas le cas. Dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Marcel n’a pas été un enfant désiré par ses parents ; Georges, son père, avait même suggéré l’avortement à sa mère. Georges est le stéréotype du père absent. Il trompe sa femme Brigitte, la bat, et se moque complètement de son fils homo : « Marcel était déjà mort à ses yeux. Il avait abandonné tout espoir. Il avait rejeté ce fils dont il ne voulais plus, dont il n’avait finalement jamais voulu, et qu’il ne voudrait certainement plus jamais –, telle une serviette jetable après usage. » (p. 15) Et Bertrand, qui a fait faire à un couple lesbien un enfant, a tout du père démissionnaire : « Mais ce dernier ne s’implique pas beaucoup dans la vie du garçonnet et des deux lesbiennes, préférant un appel téléphonique hebdomadaire et quelques visites chaque année. » (p. 29) Dans le roman A Boy’s Own Story (1982) d’Edmund White, à plusieurs reprises, le petit garçon appelle son père à l’aide pour rompre le cordon ombilical ; et à chaque fois, le père fait la sourde oreille et le rejette. Dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, Jarry regrette que son père, qui l’avait jadis érigé en fétiche (« Mes fils, c’est ce que j’ai de plus précieux. »), le délaisse : « J’avais beau lui dire : ‘Papa, ouh ouh, j’suis là ! On peut communiquer ?’… » ; « Papa, oui, c’est moi, ton fils » ; « Mon père m’a ignoré pendant toute l’après-midi… » Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Rayon, le trans M to F, se rend chez son père, homme politique riche qu’il n’a pas vu depuis très longtemps, pour lui demander de l’argent… et « un peu » pour lui réclamer de l’attention : « As-tu honte de moi ? » Dans l’épisode 363 de la série Demain Nous Appartient diffusé le 25 décembre 2018, André Delcourt, le père de Chloé l’héroïne, fait son coming out, après un « mensonge » et une disparition de plus de 35 ans, pendant lesquels il a abandonné femme et enfants (Anna et Chloé) : « À l’époque, je n’ai pas trouvé d’autre solution que de disparaître. »

Le père démissionnaire dément sa réputation de père invisible. Par exemple, dans le film « Footing » (2012) de Damien Gault, Marco, le héros homosexuel, reproche à son père son indifférence ; et ce dernier trouve ça déplacé. Mais parfois, il la reconnaît quand même : « Rakä et moi […] nous nous dîmes que nous nous connaîtrions probablement pas nos enfants, mais nous-mêmes non plus ne connûmes pas nos pères et cela nous nous empêcha pas d’avoir une vie dont nous tirions orgueil par la diversité de l’aventure. » (Gouri et Rakä, les deux rats mâles du roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 102) Par exemple, tout le film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou s’attaque aux pères, au profit d’une glorification des mères et des homosexuels. Même Junn, l’héroïne hétéro, finit par répudier son prétendant Alan, vieillard certes mignon mais vicelard et père démissionnaire : « J’ai pas été un très bon père. »

Il est fréquent que le personnage homosexuel reproche à son père son indifférence, son absence, sa froideur. Je vous renvoie à la chanson « Papa Can You Hear Me ? » de Lara Fabian, la chanson « Un père passe et manque » de Mélissa Mars, le film « Where’s Poppa ? » (1970) de Carl Reiner, la chanson « Un Homme qui passe » de Ronan dans la comédie musicale Cindy (2002) de Luc Plamondon, la pièce Où va le cœur des filles quand ils sont partis ? (2008) d’Annelise Uhlrich, etc. « Tu t’es jamais préoccupé de moi ! » (Dany à son père, dans le film « Sexe, gombo et beurre » (2007) de Mahamat-Saleh Haroun) ; « À seize ans, moi, j’étais encore seulement un fils. Le fils d’un très grand médecin, le saviez-vous ? L’agrégation, la faculté, l’Académie, la faculté, l’Académie, toutes ces choses en imposent à un fils. Je me souviens d’une ombre portée sur nos vies, d’un homme plus grand que nous tous, sans que nous sachions véritablement si cette grandeur était une aubaine ou un malheur pour notre futur d’homme. Aujourd’hui, avec le recul, sans doute, je dirais que notre indifférence réciproque était plus feinte que réelle, et qu’au final j’aurai appris de mon père. » (Vincent, le héros homo s’adressant à la figure de Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 54) ; « Alors, sans que j’aie rien demandé, tu évoques le père inconnu et donc forcément absent, la blessure de cette absence. […] Tu évoques l’imagination qu’il faut déployer pour tenter de constituer une image du père, et le désespoir ravageur au bout de ces tentatives forcément vaines, de ces essais nécessairement voués à l’échec. […] Tu évoques cette filiation unijambiste. Tu dis : quelquefois, j’aurais préféré un père mort, plutôt que pas de père du tout. Tu ajoutes : non. Pas quelquefois. Souvent. […] Tu évoques les années de l’enfance, quand les autres à l’école se moquaient de toi, quand il fallait inventer l’histoire d’un père aventurier, voyageur, disparu ou mort au cours de je ne sais quel hasardeux combat […] » (idem, pp. 98-99) ; « Ça ne m’étonne pas que je te déteste tellement, tu n’écoutes jamais rien ! » (Ronit, l’héroïne lesbienne, à son père, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 266) ; « Voilà trois ans qu’on ne s’est pas vus, trois ans qu’on n’existe plus pour toi et que tu n’existes plus pour nous… Alors à quoi ça sert de se revoir ? » (Bryan à son père dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 226) ; « Pourquoi tu ne m’as jamais aimé ? » (p. 412) ; « Elle éprouve l’angoisse d’une petite fille qui n’a pas été aimée par sa mère et qui, quoi qu’elle dise, s’est sentie abandonnée par son père. » (Suzanne à propos d’Erika, une de ses amantes, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 200) ; « Deux ans. Deux ans déjà qu’il ne me parle pas. […] Je reste sale et indigne de sa parole ; je suis une femelle au sexe pourri qu’il faut absolument ignorer afin d’échapper à la condamnation divine ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 31) ; « Mon père, indifférent, comme d’habitude. Il regardait la télé… » (Bernard, le héros homosexuel, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Il est vrai que, dans mon enfance, j’ai reçu très peu de ces marques d’affection que sont les caresses, mes parents étaient trop occupés et n’ayant aucun goût pour ça. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 96) ; « Il ne veut rien accepter de moi. » (Cal – interprété par James Dean – par rapport à Will, son père, avec qui il a du mal à communiquer, dans le film « East Of Eden », « À l’est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « Mon père, il se contrefoutait de moi à la naissance. […] J’ai grandi sans référent masculin, ou peut-être trop, ce qui revient finalement au même. Des hommes de passage. » (Jean-Louis dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage) ; « Pour lui, vous n’existez pas. » (Jean-Charles, qui en travesti M to F se fait appeler « Jessica », parle de son père en se vouvoyant lui-même, idem) ; « J’craignais déjà qu’il ne m’aime pas. » (cf. la chanson « papapapapapa » lors du concert d’Hervé Nahel le 20 novembre 2011) ; etc.

Par exemple, dans le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan, Barthélémy, le jeune héros homosexuel, communique très peu avec son père, et le lui reproche : « C’est difficile de te parler. »

Le père indifférent et démissionnaire, c’est souvent le héros homosexuel lui-même. Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Marc, le père de famille secrètement homo, abandonne sa femme est enceinte, et la trompe avec Engel. Elle lui dira d’ailleurs qu’elle se sent traitée « comme mère-célibataire » par lui. Dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche (épisode 8, « Une Famille pour Noël »), Martin est l’homo laissant femme et enfants sur le carreau pour vivre avec un homme. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, certains héros homosexuels (Alan, Hank, etc.) sont pères avec plusieurs enfants et ont laissé leur famille pour vivre « librement » leur homosexualité. « La première fois que je l’ai fait, c’était pendant la grossesse de ma femme. IL y avait une réunion de professeurs, à New York. Ma femme ne se sentant pas bien, j’y suis allé seul. Et dans le train, j’y ai pensé. J’y pensais, j’y pensais pendant tout le voyage. Et peu après mon arrivée, j’avais emballé un mec dans les toilettes de la gare. » (Hank)

d) Le souhait parricide naissant d’un désir incestuel frustré :

Il se peut que le reproche que le héros homosexuel fait à son père soit justifié, si en effet ce dernier a vraiment manqué d’amour et de présence envers lui. Mais bien souvent, au lieu de dénoncer ce premier manquement, il en rajoute un second qui cette fois vient de lui : la revendication d’un rapprochement au père ou d’une inversion des rôles, qui tient de l’inceste (cf. la chanson « Papa m’aime pas » de Mélissa Mars).

Certains héros (souvent les héroïnes lesbiennes) détestent leur père biologique d’avoir cru que ce dernier était un dieu ou leur amant secret. « Je ne suis pas un de tes supers-méchants de tes B.D. Je n’ai pas le pouvoir dont tu parles. » (le père de Danny à son fils homo dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Vos parents sont des zéros/z’héros. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, s’adressant à son patient homo Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « J’ai eu honte j’ai souffert. Je ne vais pas sortir les violons même si pour mon père c’est l’instrument de prédilection. […] Mais j’ai toujours eu en tête d’un jour lui reconnaître que j’aime profondément son dos pour rendre justice aux mots. » (cf. le poème « Un autre dos » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, p. 46) ; « Elle aimait son large dos, elle avait toujours aimé ce dos très bon, rassurant et protecteur. » (Stephen, l’héroïne lesbienne, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 115) ; « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Adrien, le narrateur homosexuel, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « Mon père était quelqu’un d’exceptionnel. » (Daniel, en boucle face au tombeau de son père homosexuel, dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) ; etc. Par exemple, dans la pièce Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, l’héroïne lesbienne Vanina se qualifie comme la fille chérie de son père, « l’homme qui posait comme un play-boy ». Dans le film « Le Maillot de bain » (2013) de Mathilde Bayle, le jeune Rémi, 10 ans, ressent son premier émoi pour un beau papa de 35 ans. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, Négoce, homosexuel, se présente comme le « voyou de feu son papa ». Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, Segundo enterre son père homosexuel, Noé, et met dans son cercueil le retable qu’il a confectionné pour lui et où il s’est représenté en plâtre avec lui : « Papa, voici notre retable. »

Le personnage homosexuel applique la vieille vengeance de l’enfant capricieux qui n’aurait pas été assez écouté… et surtout qui veut être aimé pour un peu plus que ce qu’il est, à savoir un substitut marital. Comme ce souhait n’est pas possible, il va nourrir envers son père adoré un projet de destruction.

Par exemple, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Ody et son petit frère homo Dany haïssent leur père – biologique et fantasmé – qui les a abandonnés à la naissance, mais que Dany idéalise physiquement (il se rêve endormi sur son torse velu) : « On n’a pas de père ! Oublie-le ! » (Ody) ; « Je m’endormais sur son torse. Il était hyper poilu. » (Dany à propos de son père) ; « J’avais deux ans quand t’es parti. » (Dany à son père) ; « C’est toi le branleur. » (idem) ; « Ton erreur, c’est de m’avoir fait. » (idem) ; etc. Leur mère les a encouragé à détruire celui qu’ils nomment « L’Innommable » : « Elle s’est mise à insulter l’Innommable, comme d’habitude. » (Dany) Ils finissent par retrouver ce père tant détesté, qui est/serait devenu un homme politique remarié. Ils essaient de le faire chanter pour lui soutirer de l’argent. À la fin du film, Dany pointe son pistolet contre lui et le fait se déshabiller, avant de prendre ses clics et ses claques.

Le fantasme de parricide, c’est donc tout simplement le désir incestueux : le personnage fait mourir le lien filial avec son père en le considérant comme un amant. Par exemple, dans le film « The Parricide Sessions » (2007) de Diego Costa, Diego tente de convaincre son papa de jouer devant sa caméra le rôle de ses différents amants. Dans la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, le père est détesté d’avoir refusé de se prêter au rôle de l’amant : le personnage homosexuel lui reproche son indifférence à son égard : « Ça me fait bander de te voir impuissant. »

On retrouve le lien entre désir incestueux et parricide avec le dialogue entre « L » et sa mère dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi (pp. 30-31) :

L. – « Si papa savait ce que tu es devenue, il en mourrait une deuxième fois !

Mère – Et s’il savait que c’est toi qui l’a tué, il en mourrait une troisième fois !

L. – Tu sais très bien que je n’ai pas tué papa ! Pourquoi est-ce que j’aurais tué papa ?

Mère – Parce qu’il te sodomisait ! Je t’ai vu l’assommer à coups de talon aiguille avant de l’étrangler avec des bas de soie ! »

Le parricide fictionnel s’opère symboliquement par une inversion des rapports père/fils et la violation de la différence des sexes, autrement dit par le fantasme incestueux : « Si t’es un bon papa, alors tu fais qu’est-ce que je veux… » (l’enfant à son père dans la nouvelle « L’Histoire qui finit mal » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 5) ; « Je suis ma propre mère. Mon propre frère. Ma propre sœur. Je suis la famille entière, éclatée, réunie. » (Hadda dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 199). Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, John Mwauras, le père de Kena l’héroïne lesbienne, est volage et a un enfant avec une autre femme que la mère de Kena. En fait, Kena apprend qu’elle va avoir un petit frère (et demi-frère), à cause des infidélités de leur père, en même temps qu’elle fait son coming out.

En plus, les hommes volages, qui vont voir ailleurs ou qui fuient leur paternité, ce sont finalement les héros homosexuels eux-mêmes : par exemple Didier, qui va tromper sa femme avec Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia. Dans le film « Tu n’aimeras point » (2009) de Haim Tabakman, Aaron, le héros homosexuel, commence à devenir agressif avec son fils Nataniel, précisément au moment où il est sur le point de pratiquer son homosexualité.

e) Mépris homosexuel du père inspiré de la misandrie de la mère (réelle ou cinématographique) :

Tiens, tant qu’on parle d’inceste, restons-y… Parfois dans les fictions homo-érotiques, l’absentéisme ou l’effacement paternel résulte d’un parricide opéré par la mère : cf. le film « Treading Water » (2001) de Lauren Himmel, le film « Por Que As Mulheres Devoram Os Machos ? » (1980) d’Alan Pak, le film « Anne Trister » (1985) de Léa Pool, le film « À travers le miroir » (1961) d’Ingmar Bergman, le film « The Others » (« Les Autres », 2001) d’Alejandro Amenábar, la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone, etc. « Ne me pose plus de questions sur ton père. » (la mère de Smith, le héros homo, dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Dad hits mum / Mum hates dad / Family’s done / Growing ou sad / Dad is fool / Mum is crying / Deep in my soul / Something’s breaking / Dad has stopped to hurt mum / A strange shot when dad is gone / Mummy’s head leaning over / Dad is Dead / Game over. » (cf. la chanson « Snowball » de Zazie) ; « Je suis laminé, Joëlle. Ta mère m’a achevé. » (Robert Pujol à sa propre fille Joëlle, dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon) ; « Papa est un boulet ! » (Grany devant sa fille, dans le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte) ; « Il était arrivé déjà le même doute pour les corps de son père, il est possible que les deux cadavres qui cohabitent dans cette tombe minuscule ne se soient jamais rencontrés de leur vie. » (Pietro, le personnage homosexuel, face à la tombe de ses deux parents ayant péri dans un incendie, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 14) ; « Comprendre quoi ? Que t’as tué mon père ? » (Gabriel, héros homo s’adressant à Morgane, sa mère transgenre M to F, dans l’épisode 402 de la série Demain Nous Appartient, diffusé le 18 février 2019 sur TF1) ; etc.