Matricide

NOTICE EXPLICATIVE :

Chère putain de mère

« La féminité outrancière d’une catégorie d’homosexuels – ceux qui se désignent eux-mêmes comme folles – met en scène la figure enviée mais détestée de la mère. » (Michel Schneider, Big Mother (2002), p. 247)

Qui pourrait imaginer qu’une grande partie des personnes homosexuelles, réputées pour être les meilleurs amies des mamans, nourrissent avec leurs mères réelles ou symboliques une admiration jalouse telle qu’elles les traitent fréquemment de « putes » ? Loin de casser le cliché de la mère possessive, ce code du « Matricide » vient au contraire confirmer que le rapport entre les personnes homosexuelles et leurs mamans est trop fusionnel pour être véritablement aimant.

Il n’est pas rare que la passion homosexuelle pour la sollicitude maternelle s’accompagne de la haine. Soit « la mère d’homosexuel » est présentée comme la matrone autoritaire, soit comme une femme faiblement envahissante qui paie iconographiquement (et même parfois concrètement – comme l’ont montré les mères de Paul Verlaine, de Charles Double, de Colette, etc.) les conséquences de sa fragilité. Nous retrouvons souvent le thème du matricide ou de la mère profanée dans les œuvres homo-érotiques. Comme pour faire contre-poids au cliché de la mère possessive, beaucoup de personnes homosexuelles marquent clairement la distance avec leur génitrice (« Désirant est celui qui se détache de sa mère. » dit le poème « Llamado Del Deseoso » (1942) de Lezama Lima). Mais c’est dans le détachement excessivement brutal et passionnel qu’elles construisent bien souvent leur soumission au modèle maternel. Elles disent ne plus aimer leur mère – réelle ou symbolique – de l’avoir trop aimée, de s’imaginer encore être son unique passion : elle est jugée « toxique », « trop distante, froide et absente » (Michel Bellin, Impotens Deus (2006), p. 98) d’être trop présente. Cette mère mythique androgynique, bien souvent confondue avec la maman réelle, est à la fois détestée et adorée. « Il y a eu la méchante et la gentille. […] J’aimais la méchante, beaucoup moins que ma mère idéale, mais je l’aimais quand même. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), pp. 87-89)

L’homosexualité semble être une des réponses « logiques » à un rejet (ou une impression de rejet) maternel, rejet qui, s’il a été réel, est objectivement injuste : « Être maudit par sa mère, c’est la chose la plus absurde qui puisse exister, le plus contraire à l’ordre naturel de la sagesse de Dieu. » (cf. l’article « Baal, ennemi de l’Église » du Père Pascal, dans Les Attaques du démon contre l’Église (2009), p. 155)

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Femme allongée », « Destruction des femmes », « Mère possessive », « Prostitution », « Putain béatifiée », « Sirène », « Orphelins », « S’homosexualiser par le matriarcat », « Reine », « Actrice-Traîtresse », « Tante-objet ou Mère-objet », à la partie « le poison de la tendresse » du code « Douceur-poignard », et à la partie « Indifférence » du code « Parricide la bonne soupe », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

FICTION

a) Le personnage homosexuel hait sa mère (qu’il adore pourtant !), et se décide à la tuer :

On voit le meurtre de la mère dans beaucoup de fictions homo-érotiques : cf. le film « Sling Blade » (1996) de Billy Bob Thornton, le film « Psycho » (« Psychose », 1960) d’Alfred Hitchcock (Norman Bates – dont les flics se demandent s’il est « inverti » ou non – a tué sa propre mère et l’a empaillée pour s’y identifier et tuer d’autres femmes qui lui font concurrence), le film « Marie Besnard, l’Empoisonneuse » (2006) de Christian Faure, la pièce La Reine morte (2007) d’Henry de Montherlant (avec la mère de Pedro), la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, le film « Le Roi et le Clown » (2005) de Lee Jun-ik, le roman Bonne nuit doux prince (2006) de Pierre Charras, la chanson « La Gigue s’est arrêtée » de Cindy dans le spectacle musical Cindy (2002) de Luc Plamondon, tous les romans de Marguerite Radclyffe Hall, le film « Mon fils à moi » (2006) de Martial Fougeron (avec la mère poignardée par son fils), le film « Créatures célestes » (1994) de Peter Jackson, le film « A Question Of Silence » (1983) de Marleen Gorris, le film « L’Arrière-Pays » (1997) de Jacques Nolot, le one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur, le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol (où Cyril a tué sa mère), le film « Ich Seh, Ich Seh » (« Goodnight Mommy », 2014) de Veronika Franz et Severin Fiala, etc.

Film « J’ai tué ma mère » de Xavier Dolan (Sous-titre : « Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. »)

C’est d’abord la sollicitude maternelle qui est pointée du doigt : « Sa voix me donne la nausée, sa voix mielleuse et sèche me ratatine. » (Cécile en parlant de sa mère, dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 14) ; « Maman ne comprendra certainement pas mon départ. » (cf. la chanson « Small-town Boy » de Bronski Beat) ; « Je n’éprouve que dégoût pour la mienne. Je méprise tout ce qu’elle est ! » (Clive par rapport à sa mère, dans le film « Maurice » (1987) de James Ivory) ; « Cette sourde inimitié de Fernand contre sa mère fait horreur ; et pourtant ! C’était d’elle qu’il avait reçu l’héritage de flamme, mais en même temps la tendresse jalouse de la mère avait rendu le fils impuissant à nourrir en lui ce feu inconnu. Pour ne pas le perdre, elle l’avait voulu infirme ; elle ne l’avait tenu que parce qu’elle l’avait démuni. Elle l’avait élevé dans une méfiance, dans un mépris imbécile touchant les femmes. » (François Mauriac, Génitrix (1928), pp. 72-73) ; « Ma détestable mère en mettait [de l’herbe] dans les salades, sans le savoir, et je crois qu’elle aimait ça. Parce qu’à chaque repas, même au petit déjeuner, elle disait : ‘Une salade ?’. » (Harold, l’un des héros homos du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Non maman ! Je sais que tu veux que je rentre. Non ! Je ne rentrerai plus jamais ! » (Rinn, l’héroïne lesbienne s’adressant à sa mère par téléphone, dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Je n’ai pas de mère. » (Tomas, le héros homo allemand, dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer) ; etc.

Par exemple, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, le couple Yoann-Julien essaie de se débarrasser de l’intrusive belle-mère de Julien : « Vous savez ce que vous êtes pour moi ? Un monstre ! Une manipulatrice ! » (Julien, le héros homosexuel, s’adressant à sa belle-mère). Dans le film « Le Tout Nouveau Testament » (2015) de Jaco Van Dormael, la mère de Willy, le gamin transgenre M to F qui se prend pour une fille, est présentée par son fils comme une méchante infirmière : « Je savais que quelque chose clochait avec ses piqûres. » Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca critique sa mère en la présentant comme une « catho Manif Pour Tous » qui serait la « championne de la mauvaise foi ». Il lui reproche de « l’avoir forcé à regarder la série Santa Barbara ».

Dans la série Demain Nous Appartient, la relation entre Anne-Marie, la mère homophobe, et sa fille lesbienne Sandrine est électrique, et l’a toujours été, d’après ce que dit la première : « Avec moi, elle était agressive : à croire qu’elle me haïssait. » (Anne-Marie, dans l’épisode 506, diffusé le 12 juillet 2019 sur la chaîne TF1) ; « Ma mère est carrément réac’. Et alors le pire, c’est qu’elle l’assume totalement. Elle est conne et fermée d’esprit. Elle n’a jamais supporté que je ne soit pas comme elle. » (Sandrine Lazzari parlant de sa maman Anne-Marie, dans l’épisode 505, diffusé le 11 juillet 2019).

Dans le film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou, le cohabitation au quotidien avec sa mère est carrément comparé par les héros homosexuels Kai et Richard à un « suicide ». Richard finit par reprocher à la mère de son amant Kai (décédé à cause d’un accident), Junn, de l’avoir rendu honteux de son homosexualité, de l’avoir empêché de s’assumer homo, et même de l’avoir conduit à la mort : « Si vous aviez été moins accrochée à Kai, jamais il ne vous aurait enfermée ici [la maison de retraite] . Vous l’avez étouffé, culpabilisé ! » Junn nie toute influence : « C’est votre culpabilité. Je ne vais pas jouer au psy. » Mais elle passe ensuite aux aveux : « J’étais si jalouse de vous. »

Le crime invisible de la mère, c’est d’avoir cédé au caprice et à la simulation de viol de son fils, comme le montrent ce passage de Marcel Proust dans laquelle le protagoniste obtient de sa mère qu’elle dorme avec lui : « Maman resta cette nuit-là dans ma chambre et, comme pour ne gâter d’aucun remords ces heures si différentes de ce que j’avais eu le droit d’espérer, quand Françoise, comprenant qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire en voyant maman assise près de moi, qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda : ‘Mais Madame, qu’a donc monsieur à pleurer ainsi ?’ maman lui répondit ‘Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé ; préparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher.’ Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n’était plus considérée comme une faute punissable mais comme un mal involontaire qu’on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n’étais pas responsable ; j’avais le soulagement de n’avoir plus mêler de scrupules à l’amertume de mes larmes, je pouvais pleurer sans péché. Je n’étais pas non plus médiocrement fier vis-à-vis de Françoise de ce retour des choses humaines, qui, une heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m’avait fait dédaigneusement répondre que je devrais dormir, m’élevait à la dignité de grande personne. […] J’aurais dû être heureux : je ne l’étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c’était une première abdication de sa part devant l’idéal qu’elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois elle, si courageuse, s’avouait vaincue. Il me semblait que je venais de remporter une victoire contre elle […] et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j’avais osé maintenant, j’aurais dit à maman : ‘Non, je ne veux pas, ne couche pas ici.’ […] Mais le mal était fait. […] Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là où elle me tenait si doucement les mains et cherchaient à arrêter mes larmes ; mais justement il me semblait que cela n’aurait pas dû être, sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n’avait pas connue mon enfance. […] Cette pensée redoubla mes sanglots et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d’un coup gagné par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m’en étais aperçu, elle me dit en riant : ‘Voilà mon petit jaunet, mon petit serin, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui.’ » (Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1921), pp. 44-45)

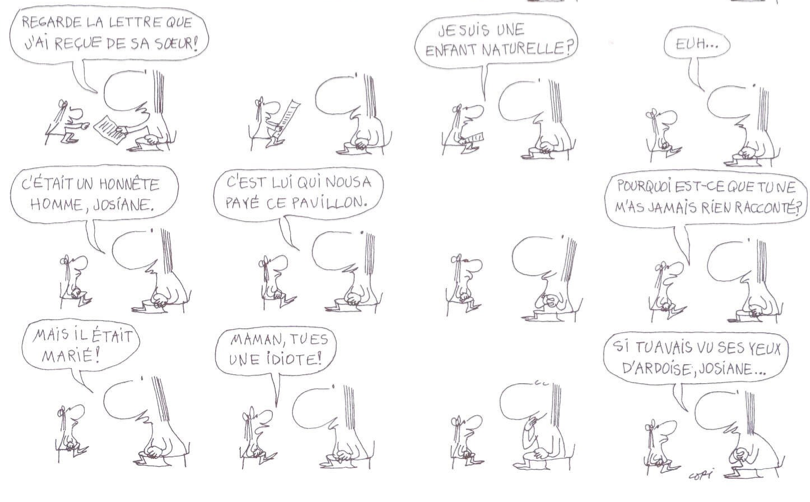

Le personnage homosexuel exprime sa haine et ridiculise sa mère : « Tu m’as élevée en fille seulement pour me dégrader ! Ma mère, je t’en supplie, retire-toi de ma vie ! Laisse-moi vivre la mienne ! » (Lou à sa mère Solitaire, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Ma mère est imbécile. » (le fils en parlant de sa mère Jeanne, dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi) ; « Je te hais ! » (Hubert à sa mère, dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan) ; « Ma mère m’a ruinée, elle a tout gaspillé dans sa galerie d’art ! Ma mère est une femme excentrique et insupportable ! » (« L. » à Hugh, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Mais qu’elle est conne ! » (Karine Dubernet, à 6 ans, en parlant de sa mère, dans le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate !, 2011) ; « Je n’aime pas ma mère. Elle m’enfermait dans un placard. » (Jean-Hugues le journaliste, dans le one-man-show Changez d’air (2011) de Philippe Mistral) ; « Qu’est-ce qu’elle est conne ! » (Bill en parlant de sa mère, dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Ce qui la gênait, c’est davantage la vulgarité de sa mère que la pauvreté proprement dite. Les fautes de langage la faisaient souffrir, et aussi la certitude maternelle que seules les tâches ménagères, la cuisine, la couture, étaient ‘le travail’. » (Suzanne décrivant la haine de Madeleine pour sa mère, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 54) ; « Je devrais porter plainte contre ma mère de m’avoir fait aussi cucul. » (Matthieu dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « J’pourrais me raser le crâne pour ne pas lui ressembler. » (Chloé parlant de sa mère, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Tu m’dégoûtes. » (Sarah parlant à sa mère alcoolique qui finira par porter la main sur elle, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « C’est déjà d’une tristesse, la maternité… » (Françoise, la mère bobo gay friendly de Jérémie le héros homo, dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare) ; « Vous la connaissez, ma mère ? Elle a un petit côté Marine Le Pen à faire débander tout le socialisme. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « Y’a un proverbe antillais qui dit : ‘Avant d’épouser la bergère, regarde sa mère !’ J’ai regardé… et je me suis barré ! » (Rémi, le héros bisexuel, jadis en couple avec Marie, dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza) ; « Ma mère m’a toujours dévalorisée. Elle est incapable de me faire un compliment. Elle ne m’a jamais aimée. La preuve : elle ne voulait pas me garder. aut pas s’étonner que je suis anorexique. » (Nina, l’héroïne lesbienne dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « em>Ça va me changer les idées de voir ta mère à l’hôpital. » (Isabelle s’adressant à son amante Mathilde, dans la pièce Elles s’aiment depuis 20 ans de Pierre Palmade et Michèle Laroque) ; etc.

Par exemple, dans le one-man-show Nana vend la mèche (2009) de Nana, Laure traite sa mère de « grosse vache ». Dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, Éric a tellement honte de sa mère qu’il lui demande de marcher bien loin devant lui. Dans la pièce Lacenaire (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin, Lacenaire se sent trahi par le désamour de sa mère qu’il adorait pourtant, mais qui lui préférait son frère. Dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens, Jeanfi, le steward homo, décrit sa mère de 130 kg comme une orque et une baleine. Et à la fin de la pièce, il la qualifie de « Première Baleine » dans un Concours de Beauté : « Ma mère, tu prends une robe, tu mets sur une table, ça fait une nappe. » (Jeanfi, le steward homo décrivant sa mère de 130 kg, dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; « Elle a ronflé comme une vache. » (idem, dans l’avion) Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M reproche à sa mère de la cantonner au travail de couture et de dentelles. Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon présente sa mère comme une femme irresponsable (« Ma mère n’a aucun sens des responsabilités. »), une femme inexistante (elle fait semblant, à un moment, de ne pas en avoir une), une femme morte (son coming out aurait plongé celle-ci une semaine dans le coma ; ou bien l’aurait figée comme le jeu 1, 2, 3, soleil !). Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Arnaud dit à son amant Benjamin qu’il est tellement homosexuel qu’il prend même ses distances avec sa propre mère : « Même à ta mère, tu sers la main ! » Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Bryan refuse de parler à sa mère bigote qui met des cierges à l’église pour qu’il cesse d’être homo. Et il traite sa « belle-mère » (la mère de son amant Tom) de « fumasse ». Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, a une mère qui le maltraite et qui se drogue. Il la voit comme une méchante. Elle lui vole son argent. Il finit par cracher le morceau : « Je la déteste. » Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, comme dans tous les films de Dolan quasiment, le thème de l’idolâtrie incestuelle (« Je t’adore maman et je te déteste ») revient. Rupert, jeune adolescent de 10 ans, homosexuel, à la fois est odieux avec Sam sa maman (qui s’ingère dans sa vie, lit son courrier, le coupe de son père…) et la considère comme l’amour de sa vie : « La personne que j’admire le plus, c’est ma mère. Je m’occupais d’elle et je l’appelais même ‘mon Amour’. On était même meilleurs amis. ». Idem pour John, l’acteur homo, et Grace sa mère pourtant folle alcoolique et abusive, qui le vampirise : « Je te connais. J’ai été la première. »

Dans certaines œuvres homo-érotiques, le personnage homosexuel tient tête à sa maman : cf. la chanson « Maman a tort » de Mylène Farmer, la chanson « Maman s’est barrée » de Mélissa Mars, le film « Peeling » (2002) d’Heidi Anne Bollock, le vidéo-clip de la chanson « Moi… Lolita » d’Alizée, le roman L’Agneau carnivore (1975) d’Agustín Gómez-Arcos (avec la mère d’Ignacio, une sorte de Falcoche cruelle et distante), la chanson « Histoire de haine » du rappeur Monis, etc. Dans le concert de Mylène Farmer en 1989, en guise d’introduction de la chanson « Maman a tort », Carole Fredericks (jouant le rôle de la m(ég)ère) et Mylène Farmer se disputent violemment comme dans un théâtre de Guignol (« Je suis ta mère, alors tu es ma fille !!! » dit la mère ; « Je ne suis pas ta fille, et tu n’es pas ma mère !!! » lui répond plusieurs fois sa fille).

La mère est parfois associée à la merde : cf. la pièce Eva Perón (1969) de Copi (c’est le premier mot du drame), la pièce Ubu Roi (1896) d’Alfred Jarry (avec le fameux incipit « Merdre ! », interjection qui condense « mère » et « merde »), etc. Elle est aussi comparée à un monstre : « On dirait la naissance d’un dinosaure. » (Max en parlant de la mère de son copain Fred, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Qu’est-ce qu’elle pond ! Elle pond, elle pond, elle pond ! Elle est vulgaire ! » (Rodolphe Sand imitant sa grand-mère qui parle d’une des tantes de Rodolphe, dans son one-man-show Tout en finesse, 2014) ; etc. Dans son roman Three Tall Womens (1990-1991), Edward Albee règle ses comptes avec sa génitrice qu’il qualifie de monstre.

Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F, méprise les femmes enceintes, et donc toutes les mères : il les présente comme des vaches qui « mettent bas » ou des « cachalots » dont il faut extraire les bébés avec un harpon.

De l’insulte verbale à l’agression physique, il n’y a qu’un pas, quelquefois franchi. Le personnage homo passe à la vitesse supérieure, désire tuer sa génitrice, et se montre violent à son égard. « Ce qu’elle m’énerve, elle ! […] Envie de la gifler. Vraiment. » (Vincent Garbo par rapport à la mère d’Emmanuel, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 210) ; « Ma mère n’était pas une femme. Je la haïssais. Le mariage n’était qu’un papier pour elle. […] Je la hais, ma mère. Je ne veux pas qu’elle revienne. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 33) ; « Je ne veux pas comprendre ma mère. Elle est partie. Il faut maintenant la tuer. Mon père ne veut pas le faire. Mon petit frère ne peut pas le faire. Moi, je peux. Et je vais le faire. » (idem, p. 35) ; « Quand j’étais petit, j’avais peur de massacrer ma mère à coup d’ustensiles de cuisine. » (Vielkenstein dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Vous voyez, quand j’étais à l’Orphelinat, je disais souvent que ma mère était morte ; j’inventais même des détails. J’expliquais sa mort tantôt comme cela, tantôt comme ceci. Je ne prenais même pas la peine de bien mentir. C’est un besoin… Il fallait que je la tue… » (Tanguy s’adressant au Padre Pardo, dans le roman Tanguy (1957) de Michel del Castillo, p. 206) ; « Zoé, c’est pas ta maman dans le cercueil ? » (le prof s’adressant à une élève, dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont)

Par exemple, dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi, Evita gifle sa propre mère. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, Ziki, l’héroïne lesbienne, a carrément enfermé à clé sa propre mère (Rose) dans leur appartement, pour que celle-ci de dévoile pas son homosexualité. Dans la comédie musicale Se Dice De Mí (2010) de Stéphan Druet, Alba maltraite sa mère Zulma. Dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, Henri, le héros homosexuel, menace sa propre mère au couteau pour qu’elle lui file 200 francs. Dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone, Noémie assomme la mère de Kévin, le héros homosexuel ; Angelo n’est pas plus tendre avec celle qu’il présente comme « sa » mère : « Lâche-moi la vieille ! […] Il faut qu’on s’occupe de la vieille folle ! » Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Steve, le héros homosexuel, se déchaîne contre sa mère, et manque de l’asphyxier par strangulation : « Je te tue, putain de ta race ! » Il ne mène pas son plan de vengeance jusqu’au bout : « C’est toujours toi ma préférée, même si tu me bats. » Quand une tierce personne s’immisce dans leur duo, le fils et la mère se disputent sans arrêt la parole : « Arrête, c’est moi qui explique ! » Et comme Steve finit par sentir le désamour de sa mère, il se taille les veines dans un supermarché : « Toi et moi, on s’aime encore, hein ? » Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, le héros homo qui n’assume pas son homosexualité au moment où il se découvre amoureux d’une femme, Ana, fait passer son futur « mari » Antoine pour son demi-frère, pour un suicidaire parce que sa mère serait morte et qu’il se ferait suivre par un psychiatre.

Il arrive que le héros gay se donne les moyens de sa haine, et tue vraiment sa maman : « C’est de ta faute si nous mourrons de faim. […] Tu es une mauvaise reine. Je vais te manger ! » (la jeune Princesse à sa mère la Reine dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) ; « J’espère bien faire mourir ma mère d’une syncope ! » (Micheline, le travesti, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « La jeune prostituée sortit son couteau à cran d’arrêt de son décolleté et poignarda sauvagement à la gorge la boulangère, qui se mit à râler. » (cf. la nouvelle « Madame Pignou » (1978) de Copi, p. 54 ; on découvre dans l’intrigue que la prostituée est la fille de la boulangère) Dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, Emilio Draconi a « étranglé sa mère pour lui voler sa pension de divorcée » (p. 71). Lors du spectacle de scène ouverte Côté Filles au troisième Festigay (2009) du Théâtre Côté Cour, Nathalie Lovighi met sa maman dans le four.

Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Mona, femme lesbienne mariée stérile, discute en terrasse avec son mari Mourad avec qui elle n’arrive pas à avoir d’enfant. « J’aimerais que ma mère disparaisse. » dit Mourad ; « C’est horrible de dire ça. C’est ta mère. C’est moi qui devrais disparaître. » lui répond sérieusement Mona. Plus tard, Mona se rend compte qu’elle a tué sa belle-mère de 83 ans en se trompant de médicamentation. Elle prend la fuite (avec son amante Marilyn) pour éviter les représailles de son mari, et l’inculpation de meurtre.

Dans les œuvres homosexuelles, on assiste souvent aux funérailles maternelles : cf. le conte Lisa-Loup et le Conteur (2003) de Mylène Farmer (avec l’enterrement de la grand-mère), le film « Ma Mère » (2003) de Christophe Honoré (avec la mère dans son cercueil de verre), la nouvelle Adiós Mamá (1981) de Reinaldo Arenas (avec la profanation de la mère), le film « Teorema » (« Théorème », 1968) de Pier Paolo Pasolini (avec les femmes enterrées vivantes), etc. « La jolie maman est morte, enterrée depuis trois jours et le papa affolé n’a toujours pas trouvé le moyen de joindre l’adoré fiston qu’elle a réclamé jusqu’au bout. » (Vincent Garbo dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 102) ; « Je pouvais m’attendre à ce que ce jaloux me la démolisse pour m’en laisser l’image d’une gâteuse tarée folle. » (idem, p. 102) ; « J’avais cinq ans quand ma mère est morte. Il n’y avait pas de femmes dans mon entourage. » (Adineh l’héroïne transsexuelle F to M, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc. Dans le film « Donne-moi la main » (2008) de Pascal-Alex Vincent, Quentin et Antoine, les deux jumeaux, entreprennent un voyage vers l’Espagne pour assister à l’enterrement de leur mère. Dans le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011), Karine Dubernet parle au cercueil de sa maman. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Jenny, la mère de Dany (le héros homo) et d’Ody, est morte depuis dix jours. C’est Dany qui l’annonce à son grand frère : « Je l’ai trouvée sur le canapé. Elle avait bu. » Il n’en est pas du tout affecté. Ody s’en indigne : « Ta mère est morte. T’as pas de cœur ! » Dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, c’est Donato, le héros homosexuel, qui a quitté son Brésil natal et abandonné sa famille sans laisser de nouvelles (il apprend même un an trop tard que sa maman, qui avait économisé pour aller le visiter en Allemagne, est morte avant d’avoir pu réaliser son rêve). Il n’est que capable de lâcher un laconique « Maman est morte » à son petit frère venu le retrouver et l’informer.

Certains membres de l’entourage du héros homosexuel lui imputent aussi la mort de sa mère alors qu’il n’a rien fait ; et ce dernier finit par intérioriser le matricide et par s’en sentir coupable (cf. je vous renvoie au code « Parricide » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). « Finalement, la mort de ta mère a fait beaucoup plus de dégâts que ce qu’on peut imaginer. » (le père de Édouard à son fils homo, dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco) Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, la mère de Danny, le héros homosexuel, est morte d’un cancer ; et Danny impute à son père la responsabilité de la maladie : « Tu ne comptes plus, depuis que tu as fait souffrir maman jusqu’à la tuer. » Dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan, Cal (interprété par James Dean) ne connaît pas sa mère biologique (« Comment était-elle ? Était-elle mauvaise ? ») et découvre qu’elle n’est pas morte, comme le lui a fait croire son père, mais qu’elle l’a abandonné à la naissance. Il cherche alors à devenir cruel comme elle et dit qu’il a hérité de « sa méchanceté ». Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, la maman de Nicolas (le héros homosexuel), s’est suicidée. Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel, dit que sa première fois homosexuelle (quand il est sorti avec un homme) a impulsé la mort de sa maman : « Ça a commencé juste avant la mort de ma mère. »

b) La fausse résistance :

Comme pour détruire le cliché de la mère possessive associé à l’homosexualité, le héros homosexuel se met à prendre ses distances avec sa maman, au point de détruire tous les indices d’une probable passion entre eux : « Désirant est celui qui se détache de sa mère. » (cf. le poème « Llamado Del Deseoso » de Lezama Lima, 1942) ; « Bientôt tu oublieras ta mère ! » (Ahmed à son bébé Ali, qu’il emmène loin de sa mère, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Je sais pas ce qui s’est passé. Quand j’étais petit, je l’aimais. » (Hubert dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan) ; « Pierre, jusqu’à quel âge on se traîne sa mère ? » (la psy dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « J’arrive pas à couper le cordon. J’la déteste. » (idem)

C’est souvent le fait que le héros homosexuel se mette en couple homo qui enclenche fictionnellement le matricide : nous le voyons par exemple dans le film « Storm » (2009) de Joan Beveridge, le film « Benzina » (« Gasoline », 2001) de Monica Strambini, etc. Les deux événements coïncident, comme pour indiquer que le couple homosexuel est un substitut, un équivalent, et une réactualisation d’une relation fusionnelle destructrice avec la mère. Le protagoniste pense échapper au cercle vicieux de l’inceste, mais il sort d’un placard pour mieux rentrer dans un autre. Il croit en vain que le coming out tue, et que le matricide est lié à son homosexualité : « Oui, c’est moi [qui ai tué Madame Lucienne]. […] Je ne pouvais pas supporter qu’elle soit ta mère. Tout était odieux chez elle, ses mains arthritiques, son crâne à cheveux rares, son haleine pestilentielle, son chantage. Peut-être aussi parce que je suis homosexuel, c’est vrai. » (l’Auteur à la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi, p. 281) Mais c’est une illusion.

Le matricide est d’abord un fantasme non-actualisé. Par exemple, dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan, Hubert n’assassine pas vraiment sa maman. L’intitulé du film renvoie juste au titre que le héros homo donne à l’une de ses rédactions de lycéen. Mais on découvre aussi que le matricide est la métaphore de la relation incestueuse qu’Hubert entretient avec sa mère : le jeune homme souffre de ne pas avoir été le mari de sa mère, et semble avoir du mal à faire son deuil (la scène de course dans la forêt, pendant laquelle Hubert, revêtu d’un costume du marié, coure après sa maman en robe de mariée, et n’arrive pas à l’atteindre – les mains se frôlent – achèvera de nous convaincre…)

Il faut bien comprendre – même si le personnage homosexuel (et souvent son auteur !) ne font pas toujours la différence… – que la mère assassinée dont il s’agit n’est pas tellement la mère biologique que la mère symbolique, autrement dit la mère fantasmée, fictionnelle, que l’on déchire et brûle comme une image de magazine : « Il déchira l’unique photo qu’il avait de sa mère. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 157) ; « On peut, et avec mon assentiment, tenir ma Vieille pour un fruit de mon imagination, une invention de mon esprit. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 116) Le matricide homosexuel n’a ni la gravité du vrai meurtre (c’est d’ailleurs pour cela qu’il bénéficie souvent du traitement parodique et camp dans les arts gay) ni la banalité d’une autre type de désir ou d’orientation sexuelle.

Tout acte iconoclaste comprend la destruction ET la vénération : « Ma mère est morte quand j’avais 5 ans. Peut-être que je l’ai carrément rêvée. » (Rémi, le personnage bisexuel, dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza) ; « Dans ma haine pour elle, il y avait de l’amour. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 35) La mère est présentée comme une reine du Carnaval conduite au bûcher (c’est le cas par exemple dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) non seulement pour prouver qu’on la détruit, mais surtout pour démontrer, par ce mime de destruction par l’image, qu’on la vénère encore plus et qu’elle est indestructible, immortelle. Dans le film « Musée haut, Musée bas » (2007) de Jean-Michel Ribes, José, le personnage homo, avoue tous les « dégâts » que sa mère possessive a opérés sur lui… mais juste après, en la tuant lors d’une « performance artistique », il l’immortalise en œuvre d’art. Dans sa pièce Eva Perón (1970), Copi fait d’Evita une femme grossière et insolente avec sa mère, alors que paradoxalement celle-ci la domine et l’envoie faire le trottoir. Dans son poème « Abuela Oriental », Witold Gombrowicz décrit sa grand-mère à la fois comme un « monstre mythologique » et une muse merveilleuse (cf. le site www.islaternura.com, consulté en janvier 2003). Dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, Jarry pousse un cri contre sa mère juste après lui avoir fait le salut nazi. Dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier semble s’opposer avec force à sa mère : « Tu as tort ! » Mais en réalité, il se montre faible puisque sa résistance reste uniquement verbale.

Dans le téléfilm « Un Noël d’Enfer » – « The Christmas Setup » – (2020) de Pat Mills, Kate fait tout pour créer les occasions amoureuses de rencontre entre son fils gay Hugo et le beau Patrick. « Je vous laisse vous dépatouiller avec les guirlandes… » leur dit-elle, toute excitée. Ses manigances d’entremetteuse amusent les deux tourtereaux, qui finissent par se laisser faire : « Elle est tellement douce et maternelle qu’elle met tout le monde à l’aise. » Même si parfois, l’intrusion et le voyeurisme révolte mollement Hugo, comme par exemple le moment où Kate se permet de lire les textos que ce dernier reçoit sur son téléphone, avant de s’en excuser en rigolant (« Oh pardon… ») parce que son fils s’en plaint.

c) La « froideur » de maman et sa politique du non-dit :

N.B. : Je vous renvoie également à la partie « Indifférence » du code « Parricide la bonne soupe » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pourquoi tant de haine anti-maternelle de la part du personnage homosexuel ?

La raison directe, c’est celle d’une frustration de tendresse, voire carrément d’une maltraitance vécue dans l’enfance. Elle ressemble à de la mauvaise foi ou à une jalousie. En effet, le héros gay reproche à sa mère sa froideur, son absence de douceur. Non pas tant qu’elle soit vraiment distante. Mais le héros homosexuel, dans ses fantasmes de fusion/rupture excessifs avec elle, voudrait tellement abolir la différence des générations, qu’il finit par reprocher à sa mère de mettre un frein à sa propre gourmandise, ou bien d’être dissociée de son corps. « Elle m’avait élevé sans me regarder. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 55) ; « À quel sein se vouer ? Qui peut prétendre nous bercer dans son ventre ? » (cf. la chanson « Désenchantée » de Mylène Farmer) ; « Il continuait d’aimer sa mère par-dessus tout. Elle demeurait pour lui la plus intelligente et la plus belle de toutes les femmes. Mais quelque chose lui manquait. Il aurait voulu qu’elle songeât davantage à lui. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 30) ; « Mme de Séryeuse adorait son fils, mais, veuve à 20 ans, dans sa crainte de donner à François une éducation féminine, elle avait refoulé ses élans. Une ménagère ne peut voir du pain émietté ; les caresses semblaient à Mme de Séryeuse gaspillage du cœur et capables d’appauvrir les grands sentiments. […] sa fausse chaleur […] Aussi, cette mère et ce fils, qui ne savaient rien l’un de l’autre, se lamentaient séparément. Face à face ils étaient glacés. » (Raymond Radiguet, Le Bal du Comte d’Orgel (1924), pp. 53-54) ; « Le visage de ma mère ? Je l’ai oublié. Parce que je n’avais pas le droit de me plaindre. Ce droit, aujourd’hui, je le prends. » (le juge Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 93) ; « À Saint Louis, on m’a battu. On m’a enfermé dans les toilettes. Je rentrais couvert de bleus. Elle ne m’a pas protégé. Elle ne m’a pas protégé ! » (Yves parlant de l’indifférence de sa mère quand il subissait des quolibets à l’école, dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert) ; etc. Dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, par exemple, Stephen, l’héroïne lesbienne, vit les désagréments d’une gémellité trop incestueuse avec sa mère : « Ces deux êtres étaient étrangement réservés l’un vis-à-vis de l’autre. Cette réserve entre mère et enfant était presque bizarre. […] Elles tenaient quelque peu leurs distances, alors qu’elles auraient pu s’accorder parfaitement. » (p. 22)

La mère est souvent présentée comme une femme cruelle, despotique, impatiente, qui n’écoute pas : cf. le film « Espacio 2 » (2001) de Lino Escalera, la pièce La Casa De Bernarda Alba (La Maison de Bernarda Alba, 1936) et de Federico García Lorca, le film « Lust » (2000) de Dag Johan Haugerud, la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut (où la mère de Bill est dite « folle et autoritaire »), le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker (avec Tessa, la mère « homophobe » de Rachel l’héroïne lesbienne), etc. Dans la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti, Djalil reproche à sa mère « la dureté de son regard » : « Ma mère avait tout d’une marâtre. » Dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand, Joyce, la mère lesbienne, donne des croquettes à ses enfants, les fait coucher dans des litières, et dit d’un air très pince-sans-rire qu’« elle adore les enfants » et qu’elle « en a déjà mangés 4 ». Dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, la mère d’Éric, le héros homosexuel, l’étouffe avec un coussin puis l’embrasse sur la bouche.

Dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, les mères sont quasiment toutes montrées comme vénéneuses et castratrices. Par exemple, la mère de Geth, a renié son fils à cause de son homosexualité, avant de se rattraper sur la fin : « Ma mère, elle m’a rejeté. Elle est croyante. » (Geth) Maureen, la mère homophobe, est la femme qui frustre ses deux fils, et en homosexualise même un, car elle ne tient pas sa place de mère : « Tu as été mère et père pour tes garçons. » lui dit Cliff. Stephany, la lesbienne, a une mère qui fait « des insultes homophobes ». Et en ce qui concerne la mère de Joe, depuis le coming out de ce dernier, elle coupe son fils gay de toutes ses fréquentations homosexuelles, ne relaye pas les commissions qui lui sont données par celles qui viennent le voir, le cloître à la maison. Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel imite sa mère s’adressant à lui en le pathologisant sur son homosexualité : « Ça doit venir de ton enfance. Ça doit être un problème psychologique. Tu ne veux pas te faire suivre ? » Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, Lady Sackville, la maman de l’écrivaine lesbienne Vita Sackville-West, veut empêcher la publication de l’autobiographie Challenge écrite par sa fille, et où celle-ci évoque son homosexualité et sa relation avec Violet Trefusis.

L’autre raison plus profonde expliquant l’inimitié du héros homo à l’encontre de sa mère, c’est la présence d’un secret bien gardé : cf. le film « Œdipe (N + 1) » (2001) d’Éric Rognard (avec une mère qui pratique la rétention de preuves auprès de son fils anesthésié/cloné), le film « Marnie » (« Pas de printemps pour Marnie », 1964) d’Alfred Hitchcock (avec la scène finale où la mère de Marnie raconte la cause des névroses de sa fille), le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar (c’est d’ailleurs juste après qu’Esteban demande à sa mère Manuela de lui révéler le secret de sa conception et d’arrêter de jouer l’autruche, qu’il va mourir), le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, le film « Mamá No Me Lo Dijo » (2003) de Maria Galindo, la chanson « Petits Secrets » de Christophe Moulin, la chanson « Nos Mères » des Valentins, etc. Le héros homosexuel reproche à sa mère de ne pas lui avoir assez parlé, et surtout de lui cacher quelque chose : « Frapper à cette porte pour ressusciter la voix de la mère. Imaginer qu’elle allait enfin se réveiller. Enfin répondre. Parler au petit frère […] qui, chaque soir, voulait qu’on recommençât le jeu : ‘Adi, tu me serres très fort dans tes bras ?’ […] La perte de la mère était absolue. » (Adrien dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, pp. 41-42) ; « Mais mon secret, pendant toutes ces années de mon adolescence où j’avais été incapable d’en parler, l’avait-elle deviné ? Je ne lui avais jamais parlé de ces choses-là […]. Si elle avait encore vécu, est-ce que j’aurais pu prendre le téléphone, là, tout de suite, l’appeler, lui dire je meurs de douleur, maman, je voudrais pleurer mais rien ne sort, rien ne sort, viens m’aider ? » (Jean-Marc dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 19) ; « Tu vois, tu possèdes nos souvenirs et tu ne nous les rends qu’au compte-gouttes. » (Jasmine à sa mère, dans la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti) ; « C’est si difficile pour toi de dire ?… de dire ? […] Le silence… toujours le silence ! » (Djalil à sa mère, idem) ; « C’est un secret qui paraîtra peut-être dérisoire et qui, pour moi, est énorme. Cette énormité m’a réduite au silence. Mais aujourd’hui, j’ai besoin de hurler ce secret. Comprenez-vous que je suis écrasée par le regret de n’avoir rien avoué à mon fils qui m’implorait de parler et que, si je ne veux pas que ce regret me rende folle, il me faut au moins dire une fois ce que j’ai caché pendant toutes ces années ? » (la mère d’Arthur dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 193) ; « J’ai moi-même un secret… qui devrait pas être un secret. » (Marina, la mère de Fred, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Le silence de sa mère fut le malheur qui laissait supposer que ce grand frère avait sur lui tous les droits. […] Ednar souffrait en silence ; personne ne décelait son mal-être, même pas Adesse, la mère aimante proche de son petit poète. » (Ednar, le héros homosexuel, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, pp. 15-16) ; « Ta mère, elle sait aussi que tu fumes ? Ce sera notre petit secret, alors… » (la maman de Nathan, s’adressant à Jonas l’amant de son fils, et parlant de cigarettes comme elle parle d’homosexualité, dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier) ; etc. Par exemple, dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, Davide, le héros homosexuel, dans le bus, dit un secret à l’oreille de sa mère qui la fait pleurer et la rend incapable de retenir son fils.

On découvre que ce secret de Polichinelle de la maman est en fait l’existence d’un viol : soit le viol qu’elle a subi ou que son fils homo a subi, soit un viol que la mère a perpétré sur son fils. Dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, la maman avoue à son fils homo (avec une voix parodique à la « Star Wars ») qu’en réalité, il a subi une opération pour devenir une femme (« Fred, je suis ton père. »), qu’il a été émasculé.

Le héros homosexuel veut parfois se venger d’une maltraitance maternelle, d’une mère démissionnaire et mal-aimante qui l’a véritablement violé puis abandonné : « T’es toujours là derrière moi ! […] Pourquoi t’es toujours là, dans mes jambes ? […] J’aurais mieux fait de t’étrangler. » (Barbara à son fils Abram, dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann) ; « Je n’aime pas ma mère. Elle m’enfermait dans un placard. » (Jean-Hugues le journaliste, dans le one-man-show Changez d’air (2011) de Philippe Mistral) ; « Ta maman t’a trop fessé. » (cf. la chanson « Pourvu qu’elles soient douces » de Mylène Farmer)

Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Glass, la maman de Phil le héros homosexuel, ne supporte pas de se faire appeler « Mum » par ses propres enfants. C’est l’archétype de la maman démissionnaire, qui enchaîne les amants sans trop se soucier de ses enfants. D’ailleurs, à la fin, Phil la rebaptise ironiquement « mère indigne ». Dianne, la soeur jumelle de Phil, a fini par empoisonner Glass et la faire avorter pour se venger du fait que celle-ci enchaînait et congédiait les amants les uns après les autres, même les sympas comme Kyle. Glass cache à ses deux enfants, fruits d’un viol (elle a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et est revenue vivre en Allemagne avec eux), l’identité de leur vrai père. Phil raconte le vide existentiel qu’il expérimente du fait de ne pas connaître son père biologique : « Une femme avec deux enfants et pas de mari, ça faisait tache ici. Mais on gérait, même sans homme à la maison. Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. Et plus tard, quand on ne gobait plus tout ça, ‘Je vous le dirai quand vous serez prêts’. Un jour, on a arrêté de demander, vu que ça ne servait à rien. Et aujourd’hui ? C’est normal de ne rien savoir sur notre père, le mystérieux numéro 3 de la liste. Pour moi, ça restait un vide étrange. Un trou noir. Comme si le vide en moi prenait des couleurs. » À l’âge de 17 ans, Phil continue son enquête, mais sa mère résiste encore et toujours à lâcher le morceau : « Phil, c’est pas le moment. » Il se révolte : « Pourquoi tu ne nous en as jamais parlé ? » Sa mère répond : « Parce que c’était plus facile. S’il y avait toujours une réponse simple pour tout… » À la fin du film, elle finit par susurrer à l’oreille de Phil le nom de son père, au moment où il prend le train pour les États-Unis.

La mère, selon le héros homosexuel, mérite le matricide pour la simple raison qu’elle est coupable de non-assistance à personne en danger : elle connaît le viol (ou le fantasme de viol qu’est le désir homosexuel), et pourtant, elle fait semblant que tout va bien, elle fait passer son indifférence pour du « respect » et de la « tolérance », elle se comporte en homophobe. « J’me fiche de ce que vous pouvez être. » (Amalia par rapport à l’homosexualité de Saint-Loup, dans le film « Rose et Noir » (2009) de Gérard Jugnot) ; « Tu m’as menti toute ma vie. » (Alicia à sa mère dans le film « Navidad » (2009) de Sebastian Lelio) ; « Ne me dis pas que tu as attrapé le cancer gay ! » (la Mère s’adressant à « L. » sa fille transgenre M to F dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Au final, ce qui me fait le plus mal, c’est pas les coups. C’est toi. » (Barthélémy Vallorta, le héros homo, à sa mère Flore, dans l’épisode 441 de la série Demain Nous Appartient diffusé sur TF1 le 12 avril 2019) ; etc. Dans le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg, par exemple, la maman de Christian sait que son mari a violé leurs enfants, et elle n’en a rien dit. Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, la mère de Franz, le héros homosexuel, se fout de la mort de son fils quand elle apprend par téléphone qu’il est mortellement empoisonné. Le héros homosexuel ne supporte pas sa politique du non-dit. Dans le one-man-show Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, le héros gay reproche à sa mère son relativisme concernant son coming out (« Claque-moi ! » lui ordonne-t-il), son calme ou amusement politiquement correct, son indifférence, son silence. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, la méchante mère de Romeo, le héros gay, veut le caser absolument avec une femme et contrôler sa vie en reniant son homosexualité. Dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek, suite au coming out de son fils Antonio, Stefania regarde passivement son fils dans l’encoignure de la porte de sa chambre : son visage est coupée en deux par l’ombre, et son œil scrute passivement Antonio faire ses affaires parce qu’il a été viré de la maison familiale par le père.

d) Le maman (biologique ou symbolique) de l’homosexuel se prostitue, ou est présentée comme une putain :

Parce qu’elle est trop idéalisée/jalousée, et aussi parce qu’elle a bien dû tromper génitalement son fils (au moins pour l’avoir !), le héros gay traite sa mère de putain : « La vierge devient pute. » (le personnage de « X » dans le film « Boy Culture » (2007) de Q. Allan Brocka) Elle est vue comme une « collabo » du père : « Meurtrière maman ! » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 25) ; « Notre fautive de mère, c’est elle la traîtresse […] » (idem, p. 27) ; « Maman sera toujours une mauvaise fée… Quand j’étais une enfant elle me traînait implorer dans la cafardeuse chapelle de notre manoir le pardon pour avoir osé naître d’un papa si laid… Un gros ivrogne au nez de clown avec des rêves plein le ventre, tel devint mon papa loin de tous ses amis sous le toit de ma mère… » (la voix narrative d’une nouvelle d’un ami angevin écrite en 2003, p. 59) ; « Maman, elle était pas plus religieuse que moi ! » (Carmen dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay) ; « Ta mère est une alcoolique. » (la mère d’Howard, le héros homo, s’adressant à une petite demoiselle d’honneur, dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz) ; etc.

La figure maternelle est associée à la prostitution. On retrouve la mère-prostituée dans énormément de productions artistiques traitant d’homosexualité : cf. le film « Mutti (Maman se la pète) » (2003) de Biggy Van Blond, le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, la chanson « Manchester » de Ricky (qui s’offre aux camionneurs) dans le spectacle musical Cindy (2002) de Luc Plamondon, le film « Le bon fils » (2001) d’Irène Jouannet, le one-man-show Le Jardin des Dindes (2008) de Jean-Philippe Set, le film « Burlesk King » (1999) de Mel Chionglo, le film « Teorema » (« Théorème », 1968) de Pier Paolo Pasolini, le film « Salò ou les 120 journées de Sodome » (1975) de Pier Paolo Pasolini (avec les quatre divas maquerelles), le film « Madame Satã » (2001) de Karim Ainouz (avec Loretta), le film « Aprimi Il Cuore » (2002) de Giada Colagrande, le film « Toto qui vécut deux fois » (1998) de Daniele Cipri et Francesco Maresto, le film « Jeune et Jolie » (2013) de François Ozon, etc. Par exemple, dans le film « Little Gay Boy, Christ Is Dead » (2012) d’Antony Hickling, Jean-Christophe vit avec sa mère, une prostituée anglaise, à Paris, et ils prennent leur bain ensemble. Dans le film « Les Amours imaginaires » (2010) de Xavier Dolan, la mère de Nicolas (le héros homosexuel), est une séduisante femme-objet fatale surnommée « Désirée », portant un manteau de fourrure, un peu pute et aguicheuse. Dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, la maman d’Arthur, le héros homo, s’est prostituée et l’a eu ainsi. Dans le roman Hawa (2011) de Mohamed Leftah, Zapata et Hawa, jumeaux à la passion incestueuse, sont les fruits de la rencontre d’un soldat américain et d’une prostituée. Dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015), Jefferey Jordan entraîne sa maman dans le milieu homo, et la fait rentrer dans une backroom où visiblement elle est possédée par le diable : « Elle nous rejoue la scène de l’Exorcisme dans la backroom. » Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, la mère de Nathan, le héros homosexuel, est une femme-enfant instable, qui se réjouit de l’homosexualité précoce de son fils adolescent, qui fume comme un pompier, et qui finalement divorce d’avec son mari.

La mère est carrément traitée de « pute » par le héros homosexuel (une pute de luxe, certes, mais une pute quand même !) : « Maman, je te hais ! Tu es vulgaire ! […] Maman, je te tue ! Je te tue et je te mets dans le frigidaire ! » (« L. » à sa mère, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Toutes des salopes… même ma mère. » (l’homme dans la pièce Tu m’aimes comment ? (2009) de Sophie Cadalen) ; « La salope… la salope… » (Malik en parlant de sa mère Sara, dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia) ; « Toutes des putes ! Même maman ! » (Gwendoline, le travesti M to F du one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) de David Forgit) ; « Ta mère suce des bites en enfer. » (Jarry dans son one-man-show Atypique, 2017) ; « Ma mère était une pute. Elle était née pute. Une pute royale. Une pute qui symbolisait la femme de ce pays, le Maroc. Un sexe-symbole. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 56) ; « Quatre ans plus tard, je ne comprenais toujours rien à cette femme. Mais je voyais ses actes. J’assistais à ses trahisons. Je l’aidais, même. Je voyais les hommes qui passaient à la maison en plein jour quand mon père était au travail. Ils venaient de loin pour elle. Je les entendais faire du sexe. Elle n’avait pas honte. Elle m’avait depuis longtemps bien domestiqué. » (idem, p. 35) ; « Elle faisait vraiment vieille pute, dans son peignoir à fleurs. Peut-être était-elle réellement une pute, d’ailleurs. » (Corinne dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 226) ; « Qu’est-ce que tu es salope ! » (Evita à sa mère dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « Ta mère est une pute ! » (Venceslao à Rogelio dans la pièce L’Ombre de Venceslao (1978) de Copi) ; « Une pute… comme ta mère. » (Pancho à son amant Clark, dans la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès) ; « Fille de pute ! » (la mère d’Evita insultant sa propre fille, et donc s’insultant elle-même pour le coup, dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « Tu sais ce que tu es pour moi ?!? Une sale petite putain ! » (Petra, l’héroïne lesbienne, à sa mère, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972), de Rainer Werner Fassbinder) ; « Le drame féminin : pute ou mère, fallait choisir. » (Florence, la lesbienne, dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Peter était fiancé à cette conne de Loraine, dont la mère était une vraie salope. » (Emory, l’amoureux homosexuel jaloux, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « L’enfant de catin ! » (Benjamin s’adressant à son amant Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc.

Dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson, la maman de Jeanne exerce le « métier » de prostituée. Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Glass, la mère de Phil le héros homo, conduit une voiture où elle a tagué en gros « BITCH » (« pute » en anglais). Dans son one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011), Karine Dubernet, en s’adressant à sa mère, la décrit comme une putain : elle ne supporte pas « ce bleu-pute qu’elle se met sur les yeux ». Dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon, Suzanne, la maman du héros homo, est la femme adultère : elle n’arrête pas de tromper son mari (avec des ouvriers, avec des camionneurs). Dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard, la mère de Dzav est prostituée dans le Bois de Boulogne. Dans le film « Patrik, 1.5 » (« Les Joies de la famille », 2009) d’Ella Lemhagen, la mère de Patrick est décrite comme une « vieille pute défoncée ». Dans la pièce La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret (version 2009, avec Christian Clavier et Didier Bourdon), Simone, la maman de Laurent est danseuse au Crazy Horse. Dans le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet, la mère de Camille est assaillie et violée par une armée de samouraïs. Dans la pièce La Belle et la Bière (2010) d’Emmanuel Pallas, Léo, le croque-mort homosexuel, fait un jeu de mots : il dit que la mère de Riton est en phase de « pute-réfaction ». Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Diane, la mère de Steve (le héros homosexuel), est une junky, vulgaire, alcoolique. Son fils l’insulte régulièrement : « Putain de ta race ! » ; « Sale pute de truie ! » ; « Tu m’as coupé, sale pute ! ». Dans son one-woman-show Chaton violents (2015), Océane Rose-Marie dit qu’avec sa compagne, elles auraient été capables de tout pour avoir leurs chatons Froustinette et Craquinette : « On aurait vendu nos mères dans un réseau de prostitution pour s’offrir Craquinette. ». Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Géraldine idéalise la grande tante Lucie : « Sa tante Lucie est restée vierge. » avant de découvrir la vérité : « Cette salope… Elle a couché avec son fils. Moi qui la croyais vierge ! »

Souvent dans les fictions homo-érotiques, la relation mère-fille est de type prostitutif, c’est-à-dire que l’une est la maquerelle de l’autre ; elles s’échangent les rôles, comme des reflets spéculaires : « J’ai besoin d’argent pour payer mon gigolo ! […] Je t’en prie, mon chéri, juste un petit chèque pour finir de payer les traites de mon gigolo ! » (la mère à « L. », dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « C’est fini, je ne te file plus de sous ! » (« L. » à sa mère, idem) Dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi, c’est la maman qui envoie sa fille Irina faire le tapin. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1999) de Pedro Almodóvar, Esteban demande à sa mère si elle serait capable de se prostituer pour lui afin de le sustenter : celle-ci lui répond positivement.

Le motif du viol de la mère traduit également le désir incestueux de rejoindre le ventre de la mère par tous les moyens, pour forcer le passage du vagin dans le sens inverse du jour de la naissance (cf. je vous renvoie aux codes « Lune » et « Inceste » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Parce que je n’ai pas pu remonter tout seul à la matrice. » (cf. une réplique de la pièce Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg)

Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, la figure maternelle est vulgarisée, violée et assassinée, comme si les personnages lesbiens étaient frustrés de ne pas pouvoir anatomiquement la pénétrer et la faire totalement jouir : en effet, Greta, la femme du Docteur Mann et la mère d’Anna (13 ans), est une ancienne prostituée qui a finit par se ranger dans une vie de femme mariée, et qui a été tuée par son mari, puis cachée dans un plancher d’un immeuble fantomatique. « C’était une prostituée, comme moi, elle a épousé un médecin, comme Julia Roberts dans Pretty Woman. » (Maria, la prostituée, p. 163) ; « Jane [la narratrice lesbienne] pensait avoir rêvé de Greta, la mère d’Anna, qui reposait sous le plancher du deuxième étage, mais dans son rêve Greta se mélangait avec des putes d’Alban et la fille assassinée du film ; la façon dont ses yeux s’étaient écarquillés quand le couteau s’était enfoncé. » (p. 79) ; etc. Ce sont tous les personnages qui expriment leurs pulsions matricides, même si elles sont saturées d’adoration, de mimétisme (Anna se comporte en prostituée aussi), et de pseudo pardon-oubli : « Je la trouvais méchante, ma mère était une femme méchante, mais je ne lui en ai jamais voulu. » (Frau Becker, p. 213)

C’est à travers une relation amoureuse homosexuelle que le personnage homosexuel reporte, en général, son désir incestueux de fusion matricide. Par exemple, dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, Micke, le héros gay, se voit coucher avec sa propre mère au moment de devoir satisfaire sa cliente Alena, la femme bourgeoise qui loue les services d’un cercle de prostitués. C’est la même chose avec Rachel, l’héroïne lesbienne du film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, qui se surprend à coucher avec sa propre mère alors qu’elle faisait initialement l’amour à sa copine. On est même surpris d’entendre les amants homos fictionnels se traiter parfois de « mère-pute » entre eux : « Maman, baise ta putain ! » (Yali à son copain qui est en train de le sodomiser, dans le film « The Bubble » (2006) d’Eytan Fox) Voilà une belle illustration du lien de coïncidence entre matricide et amour homosexuel !

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Certaines personnes homosexuelles haïssent leur mère (qu’elles adorent pourtant !), et se décident à la détruire :

Certaines personnes homosexuelles – et notamment beaucoup de femmes lesbiennes – ont une relation conflictuelle avec leur mère biologique : c’est le cas de Marguerite Radclyffe Hall, Annemarie Schwarzenbach, Colette, Violette Leduc, Cathy Bernheim, Federico García Lorca, Paul Verlaine, etc. « J’avais souffert d’abus dans mon enfance, de harcèlement scolaire, je n’avais pas une très bonne relation avec ma mère. » (Christine Bakke, ex-ex-lesbienne, interviewée à Denver, dans le Colorado, fin 2018, dans l’essai Dieu est amour (2019) de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Éd. Flammarion, Paris, p. 79). En général, elles la trouvent trop faible, et se mettent parfois à la battre comme leur père la batt(r)ait. Charles Double, par exemple, a tué sa mère. Avec le poète français Paul Verlaine, on a frôlé le matricide ! : « Rentré à cinq heures du matin, armé d’une sabre et d’un poignard, Verlaine menace de tuer sa mère ! Désarmé, il essaie alors d’étrangler la malheureuse. » (Michael Pakenham, « Scènes familiales », dans Magazine littéraire, n°321, mai 1994, p. 28) Nous avons d’autres exemples moins spectaculaires, mais tout de même violents : Stephen Sondheim déteste sa mère et l’accuse dans sa biographie (écrite par Merlyle Secrest) de l’avoir torturé émotionnellement ; Hart Crane, quant à lui, dit que sa mère l’a utilisé contre son père ; les rapports entre Renée Vivien et sa mère sont particulièrement tendus (la seconde a d’ailleurs essayé d’enfermer sa fille lesbienne dans un institut psychiatrique) ; les romans et essais Le Côté de Guermantes (1921) et les Carnets de Marcel Proust évoquent la profanation de la mère.

La relation mère/fils entre le chanteur homo Charles Trénet et sa maman a toujours été un « Je t’aime / moi non plus » incessant : « Inséparables ; irréconciliables : les batailles entre eux étaient terribles. » (Serge Hureau dans le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata). D’ailleurs, dans sa chanson « La Folle complainte » (1969), Trénet chante : « J’n’ai pas aimé ma mère. »

Par ailleurs, certaines personnes homosexuelles, envoyant leur mère malade, dépressive ou décédée, croient l’avoir tuée : par exemple la mère d’Allen Ginsberg s’est suicidée (cf. je vous renvoie au code « Parricide » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels).

Il suffit d’entendre un certain nombre de personnes homosexuelles parler de leur maman pour comprendre qu’il y a entre eux un rapport passionnel peu pacifié : « La mère d’un fils ne sera jamais son amie. » (Jean Cocteau, cité par la prof de français de Hubert, Mme Cloutier, dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan) Certains sujets homosexuels tirent un portrait plutôt monstrueux et grotesque à leur « vieille » : « Ma mère pleurait de désespoir, dans son grand manteau de fourrure qui faisait d’elle une espèce d’ours sinistre : une grosse boule de poil en larmes qui me rendait encore plus cafardeux. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 193) ; « J’ai eu une enfance heureuse avec une mère qui me surprotégeait en dévalorisant à mes yeux mon père, un père présent/absent qui n’a jamais été un pilier exemplaire. La mère a joué le rôle du père, je me rappelle que j’ai dit à ma mère que je voulais lui faire l’amour vers les 4 ans et elle a rigolé et ça m’a blessé comme si elle m’avait rejeté dans ma sexualité, castré. » (cf. le mail d’un ami, Pierre-Adrien, 30 ans, en juin 2014) ; « L’année de mes 15 ans a été la pire année de ma vie : j’étais en rébellion avec ma mère, et savais déjà que j’étais homo. » (Philip Bockman, vétéran gay, dans le documentaire « Stonewall : Aux origines de la Gay Pride » de Mathilde Fassin, diffusé dans l’émission La Case du Siècle sur la chaîne France 5 le 28 juin 2020) ; « J’étais un garçon manqué. Et cette absence de conformité contrariait beaucoup ma mère. » (Karla Jay, vétérane lesbienne, idem) ; etc.

Le matricide reste en général une destruction iconographique, une lettre morte, un simple cauchemar, ou une fantaisie non-actualisée. Par exemple, dans le film biographique « Enfances » (2007) de Yann Le Gal, on nous dévoile qu’Alfred Hitchcock, étant petit, a vu en rêve sa mère morte et assassinée.

Cela dit, aussi exagéré que cela puisse paraître, le ressentiment méprisant que le sujet homosexuel accumule au fil des ans à l’égard de sa mère peut lui donner des envies de meurtre : « Je me sens sadique, comme elle l’était autrefois à mon égard. Elle me hait encore. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), p. 54) ; « Elle me pousse aussi vers la mort. » (idem, p. 77) ; « Effrayant de constater combien ma mère a toujours été figure de la mort pour moi. » (idem, p. 80) ; « Cette violence me renvoie à celle qu’elle avait à l’égard de tout, de moi. Elle me fait horreur, à nouveau, l’image de la ‘mauvaise mère’, brutale, inflexible. » (idem, p. 88) ; « Comment ai-je pu oublier qu’elle m’a appelée jusqu’à 16 ans sa ‘poupée blanche’ ? » (idem, p. 93)

La mère est jugée trop insupportablement gentille : « Les plus lamentables victimes sont celles de l’adulation. Pour détester ce qui vous flatte, quelle force de caractère ne faut-il pas ? Que de parents j’ai vus (la mère surtout), se plaire à reconnaître chez leurs enfants, encourager chez eux, les répugnances les plus niaises, leurs partis pris les plus injustes, leurs incompréhensions, leurs phobies… À table : ‘Laisse donc ça ; tu vois bien que c’est du gras. Enlève la peau. Ça n’est pas assez cuit…’ ‘Couvre-toi vite’. » (André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1925), p. 132) ; « Elle avait une façon de m’aimer qui parfois me faisait la haïr et me mettait les nerfs à vif. » (André Gide concernant sa mère, dans le documentaire « Avec André Gide » (1952) de Marc Allégret) Dans son roman autobiographique Parloir (2002), Christian Giudicelli évoque « les mères et leur affection délirante » (p. 81), sans écarter la sienne du tableau : « Souvent j’ai refusé de telles propositions, de crainte d’étouffer par son dévouement. Ma mère rêvait de l’époque où elle me berçait dans ses bras. Elle devait même rêver d’une période plus ancienne, celle où elle me gardait dans son ventre, au chaud, loin du monde, loin des autres qui me raviraient à elle. […] Pourtant, de temps en temps, j’avais besoin qu’elle me murmure à l’oreille ce ‘mon chéri’ dont personne ne trouvera l’intonation désespérément tendre. »

« J’accuse aujourd’hui ma mère d’avoir fait de moi le monstre que je suis et de n’avoir pas su me retenir au bord de mon premier péché. Tout enfant, elle me considère comme une petite fille et me préfère à ma sœur, morte aujourd’hui. De mon père, j’ai le souvenir lointain d’un officier pâle, doux, presque timide, perpétuellement en butte aux sarcasmes de son épouse. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 75) ; « Au départ de presque toutes ces lamentables existences, il y a les mères. Les petites vies étriquées de ces êtres qui vivent à deux ou se contentent des sordides aventures d’urinoirs sont les résultats de la bonne éducation, les fruits de leçons trop bien suivies sur la crainte du péché, les dangers de la femme, tout ce qui fait la honte d’une religion mal comprise. Cette haine de la femme et cet excessif attachement à la mère, je les ai connus et je sais qu’ils peuvent, par instants, atteindre à la véritable névrose. Encore aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait habitué à l’absence de ma mère et, lorsque je suis loin d’elle, je cherche à la joindre par téléphone et lui écrits tous les jours. C’est elle, cependant, qui est en grande partie responsable de mon état misérable, par la façon dont elle m’a obligé à vivre constamment dans son sillage. » (idem, p. 104) ; « L’opinion que je me suis formée sur les femmes, je la dois selon moi, à ma mère : elle avait un caractère si malheureux que j’en suis arrivé maintes fois à me dire que mon angoisse vient de la crainte de tomber sur une femme semblable à elle. » (idem, p. 104) ; « Durant ce temps, ma mère ne cesse de tisser autour de ma vie d’enfant un véritable cocon de tendresse mais se garde bien de m’élever en garçon. […] Je n’avais aucune pensée sexuelle à l’égard de l’autre sexe car, pour moi, un être féminin était neutre et je n’aurais su que faire avec lui ; toute femme, pour moi, à cette époque, était une mère. Je surpris néanmoins, un soir, à la campagne, une jeune fille qui se baignait dans un ruisseau, n’ayant pour tout vêtement que sa chemise. Je n’eus pas le courage de regarder bien longtemps et je m’enfuis chez moi pour conter, en toute sincérité mon aventure… à ma mère. C’était la première fois, au cours de mes douze années d’existence, qu’il m’avait été donné d’approcher une femme inconnue… surtout dans une tenue aussi sommaire. Ma mère me fit la morale et brossa pour moi un tel tableau physique et moral des femmes que je n’en dormis pas de la nuit : la femme, la jeune fille… êtres abjects, lâches, sans hygiène ; la nudité… quelle horreur !… surtout chez la femme, cet être perpétuellement maudit… C’est ainsi que, par suite des extraordinaires révélations de ma mère, le sexe féminin me fut à jamais interdit alors que cette même occasion aurait pu doucement me le révéler… […] Tout en me chérissant, ma mère me présentait les relations avec l’autre sexe comme un mal immoral. […] Hormis ma mère, la bonne et la cuisinière, je ne voyais jamais de femmes… et encore moins de petites filles. […] Si, dans une famille, la mère est la plus forte, les enfants se disent alors : ‘Je voudrais être une femme, pour dominer et conquérir avec ces mêmes armes.’ » (idem, pp. 76-78) ; « Depuis des années, la vie en commun avec ma mère ne me laissait ni temps ni repos et je me sentais comme enchaîné. J’avais en effet pris peu à peu conscience de l’influence que ma mère exerçait sur moi. » (idem, p. 111)

Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, on découvre que la Reine Christine, pseudo « lesbienne », a été méprisée par sa mère dès sa naissance : « Tu nais, coiffée de la tête jusqu’aux genoux, toute velue. Ta mère te trouve repoussante. » (Christine se parlant à elle-même à la deuxième personne) Sa génitrice n’a pas hésité à la battre physiquement. Plus tard, à l’âge adulte, Christine fera une croix sur sa maternité et refusera de se marier et d’avoir des enfants. Elle se comporte avec sa mère comme une despote : « Ce n’est pas une lettre d’une fille à sa mère, mai plutôt celle d’une souveraine à sa sujette. » (la biographe Marie-Louise Rodén parlant de Christine, idem)

Après s’être laissé flatter/maltraiter dans l’infantilisation et l’instrumentalisation, l’adulte homosexuel a bien l’intention de ne plus laisser sa mère régenter sa vie à sa place. Bien sûr, il n’aura pas la folie de prendre un couteau ni un révolver, ni de couper radicalement les ponts avec maman. Mais la méthode douce du matricide, c’est de se choisir une vie de couple homosexuel et de se réfugier dans l’identité homosexuelle.

Dans l’article « El Teorema Del Agujero » de l’essai Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, Arturo Arnalte raconte qu’il s’est emporté avec rage au moment où son psychologue lui a fait remarquer que son homosexualité pouvait venir de la haine qu’il voue à sa mère (p. 137). Et pourtant, la thèse de la jalousie envers la mère comme source d’homosexualité, au vu de ce que je vous ai montré plus haut, n’est pas si farfelue. Encore faut-il avoir l’humilité de reconnaître en soi ses propres fantasmes matricides inavoués… « L’homme-bébé est malade d’une symbiose infernale. Il se sent un néant, une loque sans identité, dévoré par une mère toute-puissante et des femmes bourreaux. […] Faute de pouvoir la tuer, il la fétichise, prend une partie d’elle et rejette la femme tout entière. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’Identité masculine (1992), pp. 95-96) ; « Mes expériences m’ont appris, de façon toujours renouvelée, que lors de l’attitude œdipienne négative les garçons ne font pas que haïr leur mère, mais qu’ils sont envieux et jaloux de son rôle auprès du père. […] Les hommes sont jaloux d’une rivale dans tous les cas où des motions homosexuelles latentes ou manifestes apparaissent en eux. » (Félix Boehm, « Le Complexe de féminité chez l’homme », Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 435) ; « La féminité outrancière d’une catégorie d’homosexuels – ceux qui se désignent eux-mêmes comme folles – met en scène la figure enviée mais détestée de la mère. » (Michel Schneider, Big Mother (2002), p. 247)

b) La fausse résistance :

Beaucoup de personnes homosexuelles ne se sentent pas matricides ni haineuses de leur génitrice – alors que pourtant c’est le cas – puisqu’elles s’identifient quand même à la mère (réelle ou cinématographique) qu’elles ont tuée (symboliquement ou concrètement). Par exemple, lors de sa conférence sur « L’homoparentalité aux USA » à Sciences-Po Paris le 7 décembre 2011), de Darren Rosenblum et son copain ont obtenu une fille par GPA (Gestation Pour Autrui) en payant une mère porteuse 5000 dollars pour l’exploiter ; on entend Darren dire que pendant la gestation, « il se sentait enceinte ». Il fait de l’identité de mère un « rôle » qui peut être porté par un homme : « Je trouve que ces rôles de père ou de mère ne sont pas essentiels. Si dans une famille un homme veut être la mère, il doit pouvoir le faire. »

Entre le fils homosexuel et sa mère, c’est « Je t’aime/Moi non plus » ; autrement dit un rapport idolâtre orageux, et peut-être même meurtrier, fantasmatiquement parlant. « J’adore ma mère et je suis peut-être injuste avec elle, mais j’avais envie de lui dire : et toi, maman, ne m’as-tu pas empêché de trouver mon propre bonheur ? » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 97) ; « S’il a adoré sa mère, peut-être l’a-t-il aussi parfois haïe, car Proust, comme l’écrit Péchenard, s’est toujours servi de l’image de la mère profanée plutôt que vénérée pour colorer ses grands chagrins et ses petites misères. » (Christian Péchenard, Proust et Céleste, cité par Diane de Margerie, « Sainte Céleste », dans Magazine littéraire, n°350, janvier 1997, p. 44)

Jean Sénac avait une mère très possessive qu’il vénérait autant qu’il fuyait : « Je ne peux pas vivre avec elle. Elle me dévore. » (Jean Sénac dans le documentaire « Jean Sénac, le Forgeron du soleil » (2003) d’Ali Akika) Dans les peintures d’Andy Warhol, la mère de l’artiste est portraiturée comme une personne horrible… et pourtant, son fils l’adorait ! Michel Bellin aime tout autant qu’il méprise sa « mère toxique » (terme qu’il a utilisé lors de sa séance de dédicace pour la sortie de son livre Impotens Deus à la Librairie Bluebook, le 19 janvier 2007). Le rappeur gay Monis oscille entre fusion et rupture avec sa mère, à la vie comme à la scène : « Je t’aime maman. Je te hais. » Dans sa biographie sur Jean Genet, Jean-Paul Sartre évoque le jeu de yoyo mortifère qui se joue perpétuellement entre la mère biologique (absente) et le fils homo : « Cette mère inconnue, il l’adore et la hait. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet (1952), p. 16) La romancière bisexuelle Lucía Etxebarría parle d’un « amour-haine » à l’égard de sa mère.

Le fils homosexuel et sa mère forment parfois un duo androgynique violent : « Cette sensation effarante de l’avoir toujours sur mon dos. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 88) ; « Elle occupait toute la place, elle faisait écran entre moi et le reste du monde, et elle m’avait brisé depuis le début. […] Je ne comptais pas pour elle ou peut-être que je comptais beaucoup. » (idem, p. 89) ; « La méchante et moi nous étions liés comme des drogués, nous n’avions rien à raconter à personne ; notre stupéfiant, la violence, nous avait enfoncés trop tôt, trop loin, il était impossible d’en sortir. On connaît désormais par cœur ces récits où l’enfant se tait parce qu’il en est arrivé au point où il pense qu’il mérite ce que le bourreau lui inflige et où le bourreau y trouve une excellente raison pour continuer. Une vie stable en somme. » (idem, p. 92) ; « Apparemment j’étais une sorte de merveille de petit garçon. » (idem, p. 92) ; « On ne casse pas si facilement une telle complicité. » (idem, p. 93) ; « Nous n’étions plus à un mensonge près dans notre expérience clandestine. » (idem, p. 93)

Une manière de détruire la femme tout en l’immortalisant par cette même destruction, c’est de créer une caricature de femme-androgyne, à la fois hyper-féminine et hyper-masculine, un personnage de prostituée extrêmement vulgaire et machiste, appartenant aux trois générations de femmes : l’adolescente (ou la fillette), sa mère et sa grand-mère. On observe cette déclinaison générationnelle du concentré machiste de féminité violente dans beaucoup de spectacles d’hommes travestis (et parfois de femmes) : Charlène Duval, David Forgit (avec son one Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) : trois schizophrénies en une prostituée = la grand-mère Mémé Huguette + la fille Gwendoline + la mère qui occupe le centre du trio), Copi, Jean-Philippe Set, Yvette Leglaire, Karine Dubernet, Denis d’Arcangelo, David Sauvage, etc. Je pense aux pièces de Copi. Chez lui, la relation mère/fille est prostitutive : ni l’une ni l’autre ne sont réellement des femmes ou des mères, mais le dramaturge s’amuse à materniser et à filialiser la prostitution masculine. Tantôt la mère envoie sa fille se prostituer avec des hommes, tantôt c’est la fille qui joue la mère-maquerelle avec sa maman. Par exemple, dans la pièce Le Frigo (1983), mère et fille sont deux putains discutant dans leur salon de thé : « Veux-tu une tasse de thé ? » demande « L. » ; « Avec un nuage de sperme, comme d’habitude. » lui répond sa mère, le plus naturellement du monde. Cette dernière supplie sa fille de l’entretenir : « J’ai besoin d’argent pour payer mon gigolo ! […] Je t’en prie, mon chéri, juste un petit chèque pour finir de payer les traites de mon gigolo ! » et sa fille de couper court au caprice maternel : « C’est fini, je ne te file plus de sous ! »

De tous les one-man-shows que j’ai pu voir, les comédiens travestis associant la maternité à la prostitution sont en général les plus drôles, les plus lucides sur la violence de la pratique homosexuelle et des mirages de l’amour du semblable. Ce sont aussi ceux qui ont le plus de comptes à régler avec leur propre mère, avec leurs déboires amoureux et leur vie intime amoureuse compliquée, voire avec un viol réel.

c) La « froideur » de maman et sa politique du non-dit :

N.B. : Je vous renvoie également à la partie « Indifférence » du code « Parricide la bonne soupe » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.