Viol

NOTICE EXPLICATIVE :

Et si le secret de l’homosexualité,

c’était « juste » le viol (au pire) ou la peur de la sexualité (au mieux) ?

« Est-ce que c’est vraiment une vraie question inné ou acquis ? Je trouve que c’est une question absurde. C’est une manière très violente d’essayer de savoir le vrai secret de l’homosexualité, comme si la sexualité avait un secret. Non. Le secret de la sexualité, c’est d’être heureux » prétend dogmatiquement l’essayiste-historien homosexuel Jean Le Bitoux au micro de l’émission Homo Micro du 13 février 2007, sur RFPP. On voit bien ici la politique de l’autruche menée par la grande majorité des personnes homosexuelles et leur société à propos du désir homosexuel. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, je vais lâcher cette bombe: Et si le secret de l’homosexualité, c’était minoritairement le viol, et majoritairement le fantasme de viol ? Ne vous inquiétez pas. Au début, ça choque ; et une fois qu’on regarde les faits, on arrête de s’offusquer, on respire, on boit frais, et tout le flou artistique qui entourait le concept d’homosexualité se dissipe.

Comment ça ? On ne vous a pas mis au courant ? On ne vous a pas dit pourquoi il faut « un peu » arrêter d’applaudir au coming out des personnes homosexuelles comme on le fait, arrêter de banaliser l’amour homosexuel comme s’il était équivalent à n’importe quel type de relations humaines à deux sous prétexte qu’on l’appelle « Amour », arrêter de vouloir faire signer à une nation entière le « mariage gay » comme s’il allait de soi ? Moi qui ai amorcé depuis l’an 2000 une étude (qui n’en est qu’à ses balbutiements, en plus) sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et viol, moi qui suis parfois le dépositaire de confidences d’amis homos ayant été abusés sexuellement dans leur enfance (j’en connais au moins 70, ce qui est énorme ! mais comme ces confidences sont soumises en général au secret amical ou médical – dans le cas des thérapeutes –, tous ceux qui « savent » ferment leur gueule !), je vous demande pour une fois de redescendre sur Terre et d’ouvrir bien grand vos oreilles au lieu de jouer aux hypocrites ou aux ignorants.

Mais pour qui se prennent-ils, tous ces anciens amis homosexuels qui me tournent actuellement le dos parce que je passe à la télé pour dénoncer les failles du Système propagandiste pro-gay ? Ils ont de la merde dans les yeux pour se planter ainsi de cible, c’est pas possible ! À quel jeu pervers jouent tous ces pseudos « intellectuels » homosexuels, confortablement assis sur leur fauteuil universitaire (salut Louis-George Tin ! salut Natacha Chetcuti !), derrière leurs stands associatifs LGBT, dans leur studio radiophonique, à la tribune d’honneur face aux caméras pour la défense des droits des homos et la lutte contre l’homophobie, et qui osent me juger comme « un dangereux homophobe » et me regarder d’un œil torve comme si j’étais un criminel, pour la simple et bonne raison que j’ose parler de ce lien (évident mais mal connu) entre viol et homosexualité, un lien dont personne ne parle, pas même les victimes concernées !?! On marche sur la tête !

Ce sont ces militants homosexuels qui font preuve d’une véritable homophobie ! puisqu’ils sont capables d’une violence inouïe pour préserver leurs images de marque et leurs utopies amoureuses personnelles, pour censurer ces réalités violentes dont une minorité d’entre eux a été victime, et pour désigner comme « homophobe » tout individu qui révèlera au grand jour leur petite comédie de la croisade contre l’homophobie. Honte sur eux ! Et honte à ceux qui me conseillent, face à mes recherches, de « parler d’autre chose que d’homosexualité » (parce que ce thème m’enfermerait et qu’on en fait vite le tour, parce que je parlerais au nom et à la place des autres) ! Honte à ceux qui me demandent de me taire parce que ce que je peux dire, « même si c’est juste, donne du grain à moudre » à ceux qui font l’amalgame entre homosexualité et pédophilie, ou homosexualité et criminalité ! Honte à ces censeurs qui me mettent un scotch sur la bouche et qui me haïssent parce que je donnerais une mauvaise image des couples homos, des cathos homos, et que je pousserais même des jeunes en quête d’une image positive de l’homosexualité au suicide ! Honte à ces chroniqueurs-radio qui ricanent derrière mon dos et gloussent à propos de mes « codes » qu’ils ne comprennent pas ! Honte à ces critiques qui disent que mes livres seraient mal écrits, qu’ils seraient trop universitaires, « à la limite de la probité intellectuelle », et que je me sers du thème sensationnaliste du viol pour faire parler de moi ! Honte à tous ces gens ! Leurs actes parlent contre eux ! C’est leur silence sur l’homosexualité qui tue véritablement nos frères homosexuels, et non ce que je dis sur le viol !

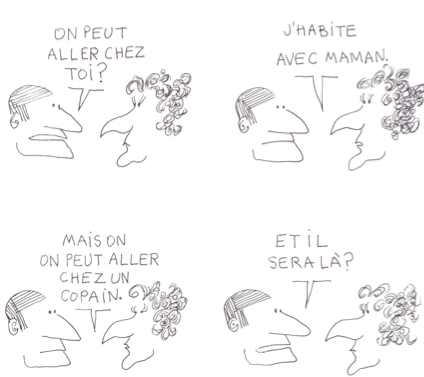

Leur faut-il un dessin pour qu’ils comprennent ? Ne voient-ils pas qu’ils se servent du Sida, de l’« Homophobie », du soi-disant « devoir de cohésion communautaire », ou de la course aux « droits des homos », comme des cache-misère pour nourrir leur propre homophobie intériorisée et continuer à haïr leurs « amis » homosexuels dans un parfait semblant de camaraderie ? Par leur désinvolture, leur mollesse, leur ignorance, leur relativisme, ils cultivent le déni et le mensonge. J’ai envie de hurler ! OUI, j’ai la haine ! Je suis en colère devant tant d’hypocrisie sociale sur le viol, hypocrisie qu’ils nourrissent en prétextant toujours que ce sont les autres les fautifs et eux les victimes !

En 2009, j’ai reçu un mail très long d’un pédopsychiatre qui est tombé par hasard sur le site de l’Araignée du Désert, et qui m’encourageait à continuer d’écrire sur le viol, à diffuser mon message, parce qu’il suit beaucoup de patients homosexuels ; et il m’assure que la plupart d’entre eux ont été violés ou ont subi des attouchements sexuels dans leur jeunesse. Quand je lis ce genre de témoignages, qui viennent à moi sans que j’aie eu à les réclamer, je respire, parce que le vent de censure sur la souffrance est tel dans la communauté homosexuelle actuelle qu’à certains moments, j’en arriverais à douter de moi-même, à me dire que j’y vais un peu trop fort en parlant du viol en lien avec l’homosexualité, même si j’ai toujours veillé à minoriser ce thème à une poignée de personnes homosexuelles pour ne pas le transformer en généralité sur « les » homos.

Ce n’est pas la première fois qu’un membre du personnel soignant m’interpelle vivement à ce sujet. Déjà, en 2010, dans un hôpital public de Paris, lors d’une prise de sang pendant laquelle j’avais sympathisé avec une infirmière spécialisée dans les maladies infectieuses (et qui, m’a-t-elle dit, voyait défiler une flopée de personnes homosexuelles dans son cabinet), m’a coupé la parole : « Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de patients homosexuels que je rencontre ici et qui me racontent leur viol ! C’est hallucinant ! » À chaque fois qu’on me confirme dans mes découvertes, je tombe des nues. J’ai beau y être préparé, je n’arrive jamais à m’y faire ! C’est quand même fou ! Je suis pris entre la révolte de devoir taire ces révélations par respect de la confidentialité, et l’immense joie de recevoir le cadeau de la confiance que je n’attendais absolument pas et qui m’est spécialement offert, même s’il concerne un sujet très grave. Alors au fur et à mesure que j’avance dans la vie, j’emmagasine les preuves d’amour, j’emmagasine… (dans mon coffret à araignées étincelantes)… et à un moment donné, je n’en peux plus de garder tous ces bijoux pour moi ! Il n’y a plus de place. Ça déborde ! J’en détiens, des secrets lourds, qui bien souvent sont ignorés du conjoint de ces mêmes amis (qui ne lui ont rien dit du viol qu’ils ont vécu !), au point que je passe parfois aux yeux de leur « moitié » pour un dangereux « briseur de couples » ou un « fouteur de merde » si je tente ne serait-ce que de soulever un peu le couvercle de leur tambouille conjugale explosive ! Mais je sais de quoi je parle, puisque j’ai entendu les choses de mes propres oreilles, vu en tête à tête des amis me parler du drame de leur vie (que parfois ils banalisent pour « aller de l’avant », pour « croire en l’amour homo quand même »). Et ça, ça ne s’oublie jamais. J’ai écrit d’ailleurs un article du Phil de l’Araignée sur ce site, intitulé « Ari-Baba et les 40 Violés », pour raconter en détail ce que mes 90 amis homosexuels violés m’avaient confié. Pour qu’on me croie. Pour sortir enfin du tabou. Car comme le dit le sociologue Daniel Welzer-Lang (qui est allé à la rencontre de groupes de parole où se trouvait une majorité de personnes gay, et qui est resté pourtant très discret sur la question de l’homosexualité), il existe une énorme chape de plomb sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et peur, désir homosexuel et violence, désir homosexuel et souffrance : « À les écouter, il n’est pas abusif de parler de TABOU. Il ne s’agit pas seulement de honte. […] Comment expliquer que des hommes – qui pour certains ont lutté des années ensemble, revendiquant le droit de disposer de leur corps, de leurs désirs, des hommes qui, contrairement à d’autres mâles, ont pris l’habitude de se rencontrer pour parler d’eux, de leur vie la plus intime…– n’aient jamais parlé de ces scènes de viol entre eux ? Énoncent même qu’ils n’en ont jamais discuté avec leurs compagnons après plusieurs années de vie commune… Quel est le sens de ce tabou ? » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin, 1988) Il est temps que ça cesse. C’est pour tous mes amis homosexuels (présents et à venir) qui ont subi des violences et d’énormes drames (avant coming out, après coming out, et en général avant et après) que j’écris ces lignes. Pour qu’on ne vous oublie pas !

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Coït homosexuel = viol », « Adeptes des pratiques SM », « Homosexuel homophobe », « Voleurs », « Violeur homosexuel », « Milieu homosexuel infernal », « Pédophilie », « Inceste », « Inceste entre frères », « Prostitution », « Oubli et amnésie », « Poupées », « Destruction des femmes », « Défense du tyran », « Entre-deux-guerres », « Amant diabolique », « Témoin silencieux d’un crime », « Déni » et « Femme vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

Rentrons dans le vif du sujet, avec ce petit condensé du code « viol », dans lequel j’aborderai les grandes lignes de réflexion sur les liens entre désir homosexuel et viol. Pour commencer, on ne dit pas assez, dans la production intellectuelle consacrée à l’homosexualité, que quelques scientifiques se sont déjà penchés sur la question des liens entre viol et orientation homosexuelle : Stoller, Finkelhor, Johnson, Shrier, Dorais, Welzer-Lang, etc. Je vous indique plus particulièrement les témoignages de sujets homosexuels violés dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états(2007) de Pierre Verdrager, l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, ainsi, bien sûr, que Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, précédemment cité.

Liens entre désir homosexuel et viol :

uniquement de coïncidence

Tennessee Williams a livré ce qui me semble être une des clés de l’énigme homosexuelle à travers la réplique d’Élisabeth Taylor « Le prologue fut la clairière des chênes » prononcée dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz (Catherine s’est/se serait fait violer dans une forêt, et souffre d’amnésie suite à l’événement qu’elle assimile à l’homosexualité de son cousin Sébastien). Je crois en effet que le désir homosexuel est né d’un viol fantasmé – et parfois réel –, et de la hantise désirante de son retour. Le récit d’adolescence de Frédéric Mitterrand concernant un de ses camarades en fournit un exemple éloquent : « Un jour, il fait semblant de vouloir me violer pour faire rire la compagnie ; […] je me relève, j’insulte les rieurs, et je m’enfuis. Je me joue sans conviction la comédie de la blessure irréparable mais je ne triche pas longtemps, je préfère admettre la vérité : j’aimerais tellement être seul avec lui et qu’il recommence. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise vie (2005), p. 193) Ensuite, le désir de viol a pu se faire acte en s’intériorisant durablement en orientation homosexuelle, à défaut de s’actualiser en viol génital.

Le mot « viol », dans le sens courant du terme, désigne des relations sexuelles imposées avec pénétration et punies par la loi comme un délit, ou bien des attouchements sexuels non mutuellement consentis par les deux personnes qui les pratiquent. Mais, à mon avis, le viol réel n’est pas réductible à la pénétration ni aux rapprochements corporels visiblement sauvages. Nous pouvons très bien violer ou être violés à distance, sans nécessairement que les corps se touchent. Par exemple, les images brutales et policées que nous montre le cinéma nous violent bien souvent dans la mesure où elles nous ôtent partiellement nos sens, notre liberté, et nous éloignent de la Réalité. À mon sens, le viol doit s’entendre également comme le fait d’être pris pour Dieu (et non une créature humaine), pour quelqu’un d’autre que soi, pour une photocopie, pour une moitié d’homme, pour un Homme invisible, pour un objet, pour un mythe.

Ce qui me fait établir des liens entre homosexualité et viol, ce sont d’abord les vécus des personnes homosexuelles (certaines ont été abusées dans leur enfance, et cela de manière numériquement peu significative), et surtout l’univers symbolique qu’elles développent dans leurs créations. Très rares sont les productions artistiques homo-érotiques où le parallèle entre viol et homosexualité n’est pas fait, où la femme violée cinématographique n’apparaît pas comme un modèle esthétique à imiter.

Plus qu’un viol réel, un fantasme

Il ne faut pas perdre de vue que le viol à l’état de désir n’est pas le viol réel, même s’il a pu être suscité par un viol réel ou un regard réifiant. Le terme de viol est fortement soumis à notre subjectivité, et parfois employé à outrance par les personnes homosexuelles. Certaines prouvent à travers leurs jeux d’acteurs grandiloquents que leur identification au viol a l’excès des fantasmes. « Je suis le viol génital. Je suis la violence pure » déclarent certains hommes transsexuels (Psychosis, dans le documentaire « God Save The Queens », La Nuit gay, diffusé sur la chaîne Canal + le 23 juin 1995. Son discours fait écho à la chanson « Travesti » de Sadia dans le spectacle musical Starmania de Michel Berger : « Je suis le sexe démystifié, je suis la violence personnifiée. »). Il est par exemple fréquent d’entendre dans la bouche des femmes lesbiennes l’amalgame entre l’amour femme-homme et le viol (selon certaines, les hommes seraient tous des violeurs en puissance !).

On connaît mal l’origine de ce fantasme de viol. Il naît sûrement de l’ébahissement de l’Homme face à la découverte de sa liberté et de son unicité. Je reprendrai les termes de Jean-Paul Sartre pour décrire l’émergence de l’homosexualité : « On ne naît pas homosexuel ou normal : chacun devient l’un ou l’autre selon les accidents de son histoire et sa propre réaction à ces accidents. Je tiens que l’inversion n’est pas l’effet d’un choix prénatal, ni d’une malformation endocrinienne ni même le résultat passif et déterminé de complexes : c’est une issue qu’on découvre au moment d’étouffer. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr (1952), p. 94) Beaucoup de personnes homosexuelles ont cru très tôt – et continuent de croire à l’âge adulte – qu’elles doivent troquer leur réification déifiante (par la simulation de souffrances atroces ou d’euphorie extatique) contre leur liberté si elles veulent conserver l’amour des autres. Déjà petites, elles ont développé une passion secrète, existentielle même, pour le viol, ou plutôt l’image intérieure de ce qu’elles s’imaginaient être le viol, pour retenir toute l’attention de leur entourage (remémorons-nous les simulations de crises nerveuses d’André Gide, de Yukio Mishima, de Jean Cocteau, de Marcel Proust, etc.). Beaucoup se sont dites intérieurement que leur fantasme de viol, une fois représenté sur elles-mêmes, pouvait être une manière d’être reconnues et d’exister en tant que fétiche sacré. Elles recourent à un fantasme violent pour exister aux yeux d’autrui.

Le viol dont elles parlent est souvent une impression de viol née d’un fantasme de persécution : « J’étais convaincu que j’allais être violé, brutalisé, agressé sexuellement par un homme inconnu, d’une façon qui rappelle la réalité crue d’un viol. » (Rick Moody dans À la recherche du voile noir (2004) de Nelly Kaprièlian) Ce fantasme ressemble à l’enthousiasme qu’il est fréquent d’observer chez les jeunes enfants demandant aux adultes de leur entourage « de les attraper » et de les pourchasser, même si évidemment, ils désirent sans se le formuler explicitement que le viol reste uniquement sur le terrain du jeu et de la représentation.

Le désir de viol peut être aussi l’expression d’une peur de se reconnaître aimable, de sentir un regard désirant posé sur son corps érotisé : aux yeux du violeur comme du violé potentiels, tout ce qui est corporel ou lié à l’amour est considéré comme du viol, toutes les séparations nécessaires de l’existence (la coupure avec le sein de la mère – « Je dois quitter mon unité fusionnelle avec ma génitrice et sortir du ventre maternel pour vivre. » –, la reconnaissance de la différence des sexes – « Je ne serai jamais l’autre sexe. » –, le respect de la différence des espaces – « Je suis unique et je ne serai jamais les autres. ») sont vécues comme de cruelles injustices. La sexualité est mise à distance à travers l’expression d’une angoisse de viol qui parle du sexe sans le vivre. Le viol devient alors la création verbale de celui qui ne veut pas que sa souffrance soit démasquée. Comme l’écrit à juste titre Jacques Arènes, « dans le rapport à l’autre, la perte d’estime de soi peut être ressentie comme un vol ou un viol. Tout le monde semble témoin de notre humiliation. » (Jacques Arènes, Souci de soi, Oubli de soi (2002), p. 58) L’amour, mettant en lumière une réalité désagréable, concrète ou fantasmée, semble « faire violence » (quand bien même il ne la fasse pas), parce que sans son éclairage solaire, nous ne nous serions pas aperçus de l’existence de nos ombres portées. L’autre a découvert notre douleur d’exister, nos fragilités, notre homosexualité que nous voulions à tout prix cacher, et a fait irruption dans notre intimité honteuse. Comme il nous appelle à nous ouvrir au monde, et qu’il exerce une intrusion pour entrer en relation avec nous, nous pouvons croire qu’il nous viole. Le viol est parfois l’autre nom donné à la peur de ne pas être aimé, et à l’occasion que nous offrent les autres d’en sortir.

Quelquefois, ce que les personnes homosexuelles appellent « viol » est aussi tout simplement l’expression de la divergence entre leurs désirs et ceux des autres, divergence qu’elles traduisent en termes d’opposition brutale parce qu’elles veulent leur imposer leurs propres désirs. L’esprit adolescent qui crie au viol et au fascisme pour un oui pour non est celui qui se persuade qu’on lui a tout imposé, car en réalité c’est lui qui veut imposer sa volonté au reste du monde.

Le viol fantasmé, un avant-goût improbable du viol réel

Une chose est sûre : le viol ne provoque pas automatiquement l’homosexualité. Il existe entre eux des croisements qui ne relèvent pas de la causalité. L’homosexualité peut être tantôt le fruit d’un fantasme ne renvoyant à aucun viol réel, tantôt le fruit, et quelquefois l’arbre d’un viol réel. Je prends soin de souligner ce « quelquefois », parce que tout Homme est fondamentalement libre et qu’il n’est pas uniquement le produit de ce que les épreuves de la vie ont fait de lui, il ne reproduira pas forcément les agressions qu’il a subies. Cette capacité à s’adapter aux blessures de l’existence et à rebondir après les chocs, porte un nom : la résilience. L’attitude résiliente, qui passe par une nécessaire formulation des événements ou une analyse de leurs versions imagées, soutient qu’être traité injustement n’est rien, excepté si nous ruminons inlassablement les injustices dont nous avons/aurions pâti.

Si les liens entre désir homosexuel et viol restent assurément de coïncidence, et donc peu inquiétants, on peut se demander cependant dans quelle mesure le fait de les nier en diabolisant les liens de causalité cette fois (à travers notamment une fixation sur le viol uniquement génital), ne les encourage pas à s’actualiser imparfaitement dans la réalité concrète.

L’insistance sur la génitalité concernant le viol est due au phénomène de la sacralisation-déni du viol dans nos sociétés actuelles. L’opinion publique a été habituée à ne considérer le viol que sous l’angle du génital (autrement dit le plus spectaculaire et le plus paranoïaque), et plus rarement dans son sens figuré, psychologique et symbolique. C’est une manière pour elle de ne pas en parler et de cacher/nourrir ses propres frustrations sexuelles. Le viol, en même temps qu’il est nié ou banalisé par la société voyeuriste et frigide, est vu partout : dans les regards (le fameux « délit de regard » puni par certaines lois nord-américaines), les blagues potaches, les étreintes amicales, le moindre contact physique entre femmes et hommes, etc. C’est le désir sexuel lui-même qui est la cible d’une société qui ne voit les individus que par le génital, en oubliant paradoxalement les corps.

Le viol réel est toujours à entendre comme le viol génital, bien sûr, mais il est d’abord à envisager dans son sens symbolique, c’est-à-dire dans sa version fantasmatique non-actualisée : il signifie prioritairement l’intrusion violente du mythe, des objets, de l’image déréalisée, du fantasme, du paraître, dans la Réalité. Le passage du fantasme à la réalité concrète est toujours dramatique (il aboutit au meurtre, au viol, aux agressions, etc.). Mais le désir de viol, quant à lui, n’est pas nécessairement choquant, parce que non systématiquement actualisé : comme il agit davantage sur le terrain de l’imaginaire que de la réalité concrète, contrairement au viol génital, il peut être contré par la liberté humaine. Il constitue pourtant bien une bombe à retardement, mais il n’est pas de même nature que le viol génital. Il est plutôt synonyme de discours imposé du conteur, de kitsch, de douce captation de l’imaginaire par la fantaisie, de regard idolâtre qui dit « je vais te manger… », qui demande « dévore-moi ! transperce-moi ! ».

En effet, les regards aussi peuvent violer. Dès que nous observons une personne davantage comme un objet qu’en tant qu’Homme, en privilégiant son paraître à son être, nous lui faisons violence. Par exemple, Pedro Almodóvar montre bien que le drame initial de beaucoup de personnes homosexuelles est le fait d’avoir été considérées comme des objets. Dans son film « Tacones Lejanos » (« Talons aiguilles », 1991), Rebeca (Victoria Abril) est mise à prix, en boutade, par son beau-père dans un marché. Cet événement anodin aura des retombées dramatiques puisqu’une fois adulte, elle l’assassinera pour se venger. À partir du moment où quelqu’un veut nous faire image, y compris pour nous porter aux nues, il nous viole, et ce « viol symbolique » dont parle Pierre Bourdieu n’est pas moins réel que le viol génital avec contact forcé des corps. Jean-Paul Sartre, concernant Jean Genet, ne mâchait pas ses mots quand il écrivait dans Saint Genet (1952) que « Genet, sexuellement, est d’abord un enfant violé » : « Ce premier viol, ce fut le regard de l’autre, qui l’a surpris, pénétré, transformé pour toujours en objet. Qu’on m’entende : je ne dis pas que sa crise originelle ressemble à un viol, je dis qu’elle en est un. » (p. 96) Le regard du viol n’est pas toujours désagréable : il peut être, comme le décrit Marcel Jouhandeau dans Carnets de Don Juan (1947), « plus grave qu’une nuit d’amour » (p. 96). Ce n’est pas un hasard si les scènes de viol dans les œuvres homosexuelles se déroulent généralement pendant l’été, un soir de carnaval, à l’orée d’un bois, c’est-à-dire à un moment où le jeu l’emporte sur le respect de l’Homme, où le mythe, l’air de rien, contamine la réalité concrète, où la fête carnavalesque devient accidentellement sérieuse, où la conscience humaine est au repos.

Dans mon étude du désir homosexuel, je prends le viol d’abord dans son sens symbolique étant donné qu’il est un fantasme bien avant d’être parfois un fantasme actualisé. La conscience violée ou qui désire être violée, par réflexe de survie, se crée une fiction qui va occulter, dans le rose ou bien dans le noir, la réalité désagréable qu’elle a (peut-être) vécue. Parce qu’elle a probablement été utilisée, elle va se croire fétiche magique… même si concrètement ce sceptre est brisé. Comme, selon elle, elle a été cassée en deux, divisée en deux moitiés androgyniques, elle craint que la recherche de son unité agisse comme une rupture totale avec ce qu’elle est vraiment ; et paradoxalement, elle croit que la rupture totale avec elle-même va lui permettre de ne faire plus qu’Un. Le viol devient alors, dans son esprit, son unité. C’est ce qui fait dire à Neil, le héros homosexuel du film « Mysterious skin » (2004) de Gregg Araki, que le viol pédophile dont il a été victime dans sa jeunesse l’a rendu unique. En effet, en parlant de son violeur, il lui reconnaît la découverte de son unicité : « J’étais son seul amour, son seul trophée. J’étais unique. » Le viol a le pouvoir de donner à ses victimes une impression d’unité dans la réification et la contrefaçon d’amour (= je suis un fétiche donc je suis aimé), alors que pourtant, comme le montre la scène du viol pédophile de « La Mala Educación » (« La mauvaise éducation », 2003) de Pedro Almodóvar durant laquelle le visage d’Ignacio se scinde en deux à l’écran, il cultive en elles ce désir de l’androgyne, les brise en deux, et leur annonce que sans lui elles ne valent rien.

Viol génital homo

et fracture sociale entre les femmes et les hommes

Il est clair que même si la majorité des personnes homosexuelles n’ont pas été concrètement « violées » dans le sens commun et légal du terme, certaines se sont cependant fait violer par un membre de leur famille, du même sexe qu’elles ou du sexe opposé avec lequel elles n’étaient pas consentantes. Dans les cas recensés, nous trouvons par exemple Virginia Woolf, Vincent McDoom, Lawrence d’Arabie, Manuel Puig, Jean Genet, Marc Batard, François Augiéras, Carolyn Kage, Miguel Frías Molina, Juan Soto, Aleister Crowley, David Wojnarowicz, etc. Cela transparaît par le traitement particulièrement réitéré du viol dans les fictions créées par des auteurs homosexuels. Demandez à n’importe quel psychiatre s’il a parmi ses patients homosexuels des victimes de violences sexuelles : bien qu’il ne soit pas de son ressort d’en faire une généralité, il lui est difficile de le nier. Mais nul besoin d’être spécialiste pour constater par exemple la forte représentativité des personnes homosexuelles lors des galas de charité organisés pour la lutte contre les violences sexuelles, ou bien pour écouter les confidences d’amis homosexuels qui ont été abusés dans leur adolescence. Lorsqu’on aborde la question du lien entre viol et homosexualité dans une assemblée, elle soulève généralement un tollé fascinant à voir. Puis, en fin de réunion, il arrive qu’une poignée d’individus vienne nous voir pour nous dire le bien que cela leur a fait de voir leur drame – ou leur fantasme de drame – enfin dévoilé !

Le désir de viol n’est pas proprement homosexuel : tout Homme possède, à différents degrés, des fantasmes de viol (surtout dans les moments où ça ne va pas), quelle que soit sa nature sexuée et son orientation sexuelle. Le désir du viol existe en chaque personne homosexuelle, non du fait de son homosexualité mais simplement de son humanité ; mais néanmoins il convient de rajouter que, compte tenu du fait qu’ensuite ce désir est généralement plus développé chez l’Homme blessé ou désirant être blessé que chez l’Homme moins agressé sexuellement ou au désir moins masochiste, et que les personnes homosexuelles sont dans leur majorité des individus qui ont vécu la différence des sexes comme une blessure, il semble important de dire que le désir de viol chez elles tendance à être plus particulièrement marqué.

Le désir de viol chez beaucoup de personnes homosexuelles procède très souvent d’une peur panique de la sexualité. Ce qui l’illustre le plus explicitement sont les scènes cinématographiques où sont montrés des enfants observant un viol ou bien un adulte forcé d’être témoin d’un coït violent entre une femme et homme. L’enfant-voyeur se retrouve face au sexe (qu’il croit) violé. Il symbolise ce tiers exclu du spectacle coïtal, ce dernier s’organisant souvent dans l’esprit de certaines personnes homosexuelles comme une image de guerre dans le pire des cas (Bruce Chatwin, par exemple, affirme concernant ses parents que son « enfance fut la guerre et le sentiment de la guerre »), au mieux comme un fantasme de viol fascinant. Les personnes homosexuelles ont rarement résolu leur complexe d’Œdipe, et en veulent à leurs parents (réels et surtout symboliques/télévisuels) de les avoir trahies, abandonnées. Elles ont pu les surprendre en train de faire l’amour sans amour, et sont reparties dégoûtées du sexe en croyant le connaître. « D’où naît l’angoisse devant la scène primitive ? De la démesure d’une sexualité incompréhensible à l’enfant, de l’excitation qui l’assaille, de ce que les parents s’en mêlent… L’exclusion de la scène signe l’amour trahi. Au commencement était la trahison. » (Dominique Scarfone, De la trahison, 1999) Leur désir homosexuel nous dit que les fantasmes de l’inceste et du viol n’ont pas été intégrés. Or, comme l’écrit Jacques André, « pour être vraiment libre et heureux dans sa vie amoureuse, il faut s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste » (Jacques André, « Le Lit de Jocaste », Incestes (2001), p. 19) et la violence naturelle inhérente à toute sexualité humaine.

C’est sans doute la raison pour laquelle la majorité des personnes homosexuelles ont vécu généralement leur première rencontre génitale avec la personne aimée beaucoup plus tardivement que les individus dits « hétérosexuels ». Elles sont venues à la sexualité à reculons, « parce qu’il fallait bien », passant ainsi d’un état subi (= l’adolescence continente) à un autre (= le sexe à la chaîne). Il est assez frappant, quand on discute avec certaines femmes lesbiennes, de constater leur vision très violente de la rencontre génitale avec les hommes : elles pensent qu’elles vont « se faire prendre par le mâle » (Muriel Bonneville, Mi-ange, mi-démon (2006), p. 11). Fantasmatiquement, beaucoup de personnes homosexuelles voient leur mère souffrir pendant qu’elle est possédée par les hommes. « Pendant longtemps, j’ai été jaloux de ma mère à cause de mon grand-père ; dans mon imaginaire, je le voyais en train de la violer avec son sexe énorme ; je voulais intervenir ; et c’était impossible. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1990), p. 31)

Il est probable que le viol que les personnes homosexuelles ont cru subir est celui de la séparation excessive entre les sexes, mais aussi celui de l’absence de séparation. Socialement, l’effacement progressif des espaces féminins et masculins va crescendo. La parité et la mixité sont des valeurs de plus en plus imposées – et donc menacées – dans nos civilisations, et le trouble pour celui qui essaie de se construire une identité sexuée et d’apprivoiser son corps de femme ou d’homme s’accentue. La définition sexuelle semble être laissée non plus à la Nature, à l’extérieur, à la société, à la famille, aux parents, mais à l’appréciation personnelle de l’individu qui risque, du coup, de ne plus savoir qui il est. De l’excès du partage des sexes connu dans les siècles antérieurs, nous sommes passés à un autre, tout aussi handicapant pour la réalisation de la rencontre entre femmes et hommes : le retrait de la démarcation.

Il est handicapant dans la mesure où la séparation temporaire, loin d’impliquer nécessairement la rupture, peut dans le meilleur des cas signifier « reconnaissance », « condition préalable à la relation », « espace d’échanges », « préparation de la rencontre ». Une société qui laisse ses membres se regrouper et se séparer selon les âges, les sexes, les religions, les cultures, les pays, les passions communes, les affinités, les convictions politiques, les liens familiaux, etc., est une collectivité humaine qui respire la démocratie. L’encouragement à la distinction entre les sexes n’a rien de militaire ni de « fasciste » : c’est l’empêcher à tout prix (sous couvert d’« égalité de droits » ou « des sexes » par exemple) qui devient totalitaire.

Les personnes homosexuelles, par ce qu’elles sont et désirent, expriment ce malaise social de l’indifférenciation des sexes. La plupart du temps, elles le justifient : certaines n’acceptent pas la distinction filles/garçons faite dans les écoles, les hôpitaux, au seuil des toilettes et des vestiaires, chez le coiffeur, dans les dictionnaires, etc., parce que pour elles, elle équivaut à la séparation totale entre les sexes, et plus fondamentalement à la remise en cause de leur désir d’être tous les sexes. Mais de temps en temps, inconsciemment, elles regrettent que l’effacement de cette frontière empêche les femmes et les hommes de se rencontrer.

Le désir homosexuel est l’indicateur de la blessure que la femme et l’homme s’infligent dans leur couple par l’image médiatique d’abord, et parfois dans la réalité concrète. L’homme est actuellement de plus en plus condamné à porter l’étiquette du « beauf bourrin » et ennuyeux ou du parfait prince charmant qu’il n’est pas. La femme, quant à elle, est réduite à l’image de tigresse « salope » ou de femme au foyer, blonde et soumise. L’un comme l’autre se réifient à l’image… si bien qu’au final, certaines femmes et certains hommes réels ne veulent plus se côtoyer simplement, et prétendent parfois s’autosuffire dans l’affirmation d’une homosexualité ou d’un isolement fier de lui-même. Beaucoup de femmes et d’hommes actuels s’enlisent dans le débat sexiste, ou esthétisent leur angoisse par rapport à la disparition des membres du sexe « opposé » en questionnement disco (« Où sont les Femmes ? ») n’indiquant pas un renoncement aux mythes télévisuels de l’hypervirilité ou de l’hyperféminité, mais au contraire une réinstauration de ceux-ci.

Certaines personnes homosexuelles illustrent en image que c’est en partie l’abandon des femmes par les hommes, ou l’abandon des hommes par les femmes, qui ont fait d’elles « des homos ». Il est indéniable, même si nous ne pouvons pas en faire une règle, qu’il y a énormément d’enfants de parents divorcés parmi les personnes homosexuelles, ou bien de jeunes adultes dont les géniteurs restent ensemble par convenance ou pour l’image. Il n’est pas très étonnant non plus que les militants gay les plus intransigeants sur la pureté homosexuelle soient aussi ceux qui ont un passé hétérosexuel particulièrement lourd. Ce conflit (fantasmé) entre leurs parents peut se traduire par une intériorisation identificatoire, un sentiment de bâtardise (largement mis en mots par Rosa Bonheur, Violette Leduc, Jean Genet, ou encore William Shakespeare), une affirmation officielle d’une identité homosexuelle factice qui est à l’image du clash entre leur père et leur mère. Le « Je souffre de votre (possible) désunion » se mute en « Papa et maman, je suis homo… et je garderai secret votre (désir de) divorce. »

Pour conclure, je dirais que les liens entre désir homosexuel et viol n’ont pas à être centrés sur les individus homosexuels ni même sur leurs couples. Le désir homosexuel est d’abord le signe social du manque d’amour, voire des viols, au sein de certains couples femme-hommes. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas le banaliser, mais au contraire le considérer comme un prodigieux moyen de dénonciation des dysfonctionnements des couples hétérosexuels, pour aider justement les hommes et les femmes à mieux se rencontrer.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

Dans les fictions homo-érotiques, il est extrêmement fréquent, même dans celles qui veulent donner une image positive de l’homosexualité, que le personnage homosexuel ait vécu le viol ou vive dans la crainte/désir de son retour :

a) Le viol réel :

Affiche Concert « N°5 » de Mylène Farmer au Stade de France, en 2009, en tournante… pardon, en tournée

On retrouve le thème du viol dans la B.D. Du côté des violés (1977) de Copi, le film « Abuse » (1983) d’Arthur J. Bressan JR, le film « Mauvais genres » (2001) de Francis Girod (avec l’homo violé), le film « Prends-moi » (2005) d’Everett Lewis, le film « Violent » (1950) de Nicholas Ray, le roman L’Amant des morts (2008) de Mathieu Riboulet (où Jérôme se fait violer par son père), le film « La Source ou la fontaine de la jeune fille » (1960) d’Ingmar Bergman, le film « Comment le désir vient aux filles (Je suis frigide mais je me soigne) » (1972) de Max Pécas, le film « Les Mille et une nuit » (1974) de Pier Paolo Pasolini, le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody, le film « Les Voleurs de chevaux » (2007) de Micha Wald, le film « Only The Brave » (1994) d’Ana Kokkinos, le film « Postcards From America » (1994) de Steve McLean, le film « L’Ombre d’Andersen » (2000) de Jannik Hastrup, le film « Zatoïchi » (2003) de Takeshi Kitano (avec l’enfant violé), le film « L’Homme de cendres » (1986) de Nouri Bouzid (avec l’homo violé), le film « L’Immeuble Yacoubian » (2006) de Marwan Hamed (avec l’homo qui a été violé par le domestique nubien noir), le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano (avec Roberto qui jadis a été violenté par son père), le roman La Cité des rats (1979) (avec le viol collectif de l’albatros), le film « Jin Nian Xia Tian » (« Fish and Elephant », 2001) de Yu Li, le film « Bénis soient ceux qui ont soif » (1997) de Carl Jorgen Kioning, le film « Mon Capitaine, un homme d’honneur » (1997) de Massimo Spano, le film « Stir » (1980) de Stephen Wallace, le film « La Capote qui tue » (1997) de Martin Walz, le film « Tianshi Xin » (1995) de Lee Fu, le film « Pixote, la loi du plus faible » (1980) d’Héctor Babenco, la série The L World (dans laquelle une des héroïnes lesbiennes est violée dans une fête foraine), le one-man-show Cet homme va trop loin (2011) de Jérémy Ferrari (avec le Père Vert, curé gay et pédophile, jadis violé par son père et par ses profs), le film « Birth 3 » (2010) d’Anthony Hickling (avec le viol dans un parking), la série Julie Lescaut (dans un des épisodes, une lesbienne y est violée), la chanson « Coming out » d’Alexis HK (« Je remercie toute l’équipe de la Gare Saint-Lazare… »), le film « Adieu ma concubine » (1993) de Chen Kaige (avec l’homo violé), le film « Bad Boys » (1983) de Rick Rosenthal, le film « Squat » (1999) de Jean-Daniel Cadinot, le film « Ghosts Of The Civil Dead » (1989) de John Hillcoat, le film « Scum » (1979) d’Alan Clarke, le film « Gutten Som Kunne Fly » (1993) de Svend Wam, le film « Le Quatrième homme » (1983) de Paul Verhoeven, le film « Night Corridor » (2003) de Julian Lee (avec l’homo violé), le film « Cheap Killers » (1998) de Clarence Fok, le film « 2 by 4 » (1997) de Jimmy Smallhorne, le film « L’Été de Kikujiro » (1999) de Takeshi Kitano (avec l’enfant violé), le film « Khroustaliov, ma voiture ! » (1997) d’Alexei Guerman, le film « Hustler White » (1997) de Bruce LaBruce et Rick Castro (avec le viol collectif), le film « Out Back » (« Le Réveil dans la terreur », 1971) de Ted Kotcheff, le film « Cowboy Jesus » (1996) de Jamie Yerkes, le film « Olivier Olivier » (1991) d’Agnieszka Holland (avec Grégoire Colin violé), le film « Au-delà du bien et du mal » (1976) de Liliana Cavani, le film « Délivrance » (1971) de John Boorman, le film « Uroki V Kontse Vesnoy » (1989) d’Oleg Kavun, le roman Un Voyage au Mont Athos (1988) de François Augiéras, le film « Strange Fruit » (2004) de Kyle Schidkner, le film « Shinjuku Kurashakai » (« Les Affranchis de Shinjuku », 1995) de Takashi Miike, les films « Les Voleurs » (1996) et « J’embrasse pas » (1991) d’André Téchiné, le film « Gigola » (2010) de Laure Charpentier, le film « Sexual Dependency » (2002) de Rodrigo Bellott, le film « Évadés » (1994) de Frank Darabont, le film « Multiple Maniacs » (1971) de John Waters, le film « El Topo » (1971) d’Alejandro Jodorowsk, le film « Fièvre à Colombus University » (1995) de John Singleton (avec la lesbienne violée), le film « Lonesome Cowboys » (1968) d’Andy Warhol, les films « Violence et Passion » (1974) et « Rocco et ses frères » (1961) de Luchino Visconti, le film « Sleepers » (1996) de Barry Levinson, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, le film « Verdict » (1974) d’André Cayatte, le film « The Mudge Boy » (2002) de Michael Burke, le film « American History X » (1998) de Tony Kaye, les pièces Roberto Zucco (1989), Quai Ouest (1985), et Dans la solitude d’un champ de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès, le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, le roman Boquitas Pintadas (Le plus beau tango du monde, 1972) de Manuel Puig, les films « Pepi, Luci, Bom Y Las Chicas Del Montón » (« Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier », 1980), « Hable Con Ella » (« Parle avec elle », 2001) et « Kika » (1993) de Pedro Almodóvar, la nouvelle « Fiord » (1969) d’Osvaldo Lamborghini, le film « Raping ! » (1978) de Yasuharu Hasebe (avec le viol d’un homme par un gang de motards), le film « Le Jardin des délices » (1967) de Silvano Agosti, le roman Le Viol de Lucrèce (1946) de Benjamin Britten, le roman Querelle de Brest (1947) de Jean Genet, le film « Portier de nuit » (1973) de Liliana Cavani, le film « Les Valseuses » (1973) de Bertrand Blier, le roman Tout ce qui est à toi… (2000) de Sandra Scoppettone, le film « Violent Cop » (1989) de Takeshi Kitano, le roman Le Reflet d’une ombre (2004) de Jonathan Denis, le film « 5×2 » (2004) de François Ozon, le film « Reviens, Jimmy Dean, reviens » (1982) de Robert Altman, le film « Flying With One Wing » (2002) d’Asoka Handagama, le film « Multiple Maniacs » (1970) de John Waters, le film « Mysterious Skin » (2004) de Gregg Araki, le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar (avec Anamika, l’héroïne lesbienne violée dans un bus), le film « La Soif du mal » (1958) d’Orson Welles (avec le viol collectif), le film « Boys Don’t Cry » (1999) de Kimberly Peirce (avec le viol « correctif » de la lesbienne), le film « Él Y Él » (1980) d’Eduardo Manzanos, le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg (avec Christian l’homosexuel violé), le roman Le Cœur volé (1871) d’Arthur Rimbaud, le film « Vito E Gli Altri » (1992) d’Antonio Capuano, le film « La Tendresse des loups » (1973) d’Ulli Lommel, le film « Les Désarrois de l’élève Törless » (1966) de Volker Schlöndorff, le film « Le Viol du vampire » (1967) de Jean Rollin, le film « Visage pâle » (1985) de Claude Gagnon (avec le viol collectif), le film « Sin Destino » (1999) de Leopoldo Laborde (avec l’homo violé dans son enfance), le film « Toto Che Visse Due Volte » (1998) de Daniele Cripi et Franco Maresco (avec la scène du viol collectif de l’ange), le film « Acla » (1992) d’Aurelio Grimaldi, le film « Irréversible » (2001) de Gaspar Noé, la pièce Penetrator (2009) d’Anthony Neilson (avec Dick, l’homo violé par les penetrator homosexuels), le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant (avec Jack violenté par son père), le film « Rachel Getting Married » (« Rachel se marie », 2009) de Jonathan Demme (avec le coiffeur homosexuel abusé), le film « Claude et Greta » (1970) de Max Pécas (Claude a été violée dans sa jeunesse), le film « Baise-moi » (2000) de Virginie Despentes (avec le viol de Manu), le film « Les Amants criminels » (1998) de François Ozon (Luc est violé par un ogre), le film « AAPJMW » (2009) de Antoine+Manuel, le film « Little Gay Boy, Christ Is Dead » (2012) d’Antony Hickling (avec le viol du puceau, Jean-Christophe, à Paris), la série Mon petit renne (2024) de Richard Gadd, etc.

Par exemple, dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Glass a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et vit désormais en Allemagne. Son fils, Phil, le héros homo, est fruit de ce viol. Dans le roman Julia (1970) d’Ana Maria Moix, Julia, une femme lesbienne, a été violée dans son enfance par un ami de la famille. Dans le roman A Sodoma En Tren Cobijo (1933) d’Álvaro Retana, Burney et son ami César endorment Nemesio pour le violer dans sa chambre. Mylène Farmer se fait violer dans les vidéo-clips de ses chansons « Plus grandir », « Je te rends ton amour », et « L’Annonciation ». Le viol est déclencheur de l’amour homosexuel dans le film « Drefting Gravity » (1997) de John Keitel. Dans le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, Félicia se rappelle d’un souvenir d’enfance : son oncle, nu dans son bain, l’a forcé(e) à plonger la main dans l’eau pour masturber son sexe, et lui a fait promettre de garder le secret. Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, le Dr Labrosse, quand il était encore enfant de chœur, a été violé par le personnage qui joue le prêtre. Dans le film « Circumstance » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, Shirin, l’un des deux héroïnes lesbiennes, est forcée de voir un chauffeur de taxi (dans lequel elle est rentrée) se masturber avec son pied à elle. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, le lesbianisme de Clara survient du viol (par les mecs : le musicien, les autres garçons de la colo qui l’agressent verbalement et physiquement), de la peur de la génitalité, de la violence de la pression de la drague entre ados. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, l’homosexualité d’Adèle naît de la pression sociale à « niquer », à « faire couple » à tout prix : les amies lycéennes d’Adèle la poussent littéralement dans les bras de Thomas, avec qui elle vivra un coït qui ne se passera pas bien. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, un automobiliste homophobe voit Éric, le héros homo, déguisé en travelo (« Enfoiré de gay ! »), le viole et le tabasse (c.f. épisode 5 de la saison 1). Et dans la chambre de Jackson (c.f. épisode 8 de la saison 1), les lesbiennes sont présentées comme des personnes violées et violentes : Jackson a un poster « Lesbians » où une poitrine de femme est touchée par plusieurs mains baladeuses.

Nombreux sont les personnages homosexuels qui utilisent le mot « viol » dans leurs répliques : « Le violoncelle, c’est plutôt gai/gay ! » (Camille dans son one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet) ; « Hélas ! Amour, que tu fus consterné lorsque tu vis ce temple profané. » (Voltaire, L’Anti-Giton, 1714) ; « Et bien moi, dans le poulailler, je me suis fait violer par Yves Lecoq ! » (Jean-Philippe, l’homosexuel de la pièce Coming out (2007) de Patrick Hernandez) ; « J’me suis fait violer ! » (Sébastien l’homosexuel dans la pièce Qui aime bien trahit bien !(2008) de Vincent Delboy) ; « T’as peut-être été violé. » (Corinne s’adressant au narrateur homosexuel, dans le one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur) ; « Ils ne pensaient qu’à eux-mêmes. Ils ne me voyaient pas. Ils me violaient. S’en rendaient-ils seulement compte ? C’était une routine pour eux. » (Hadda la servante noire violée, dans le roman Le Jour du Roi(2010) d’Abdellah Taïa, p. 202) ; « J’me fais violer tous les soirs par le même concombre. » (Albert dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Pawel lutta continuellement avec des sentiments de haine contre Smokrev, convaincu qu’il avait été volé et violé. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, parlant de l’homosexuel pervers Smokrev, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 308) ; « Ce que j’aurais fait à cette époque de ténèbres, d’autres me l’avaient fait. » (Pawel parlant du viol pédophile qu’il a subit par son mentor Goudron, idem, p. 441) ; « Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie, n’ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c’est que notre âme, hélas !, n’est pas assez hardie. » (c.f. la chanson « Au lecteur » de Mylène Farmer, reprenant Charles Baudelaire) ; etc.

B.D. « Femme assise » de Copi

Le viol dont il est question est parfois le viol social subi à l’école, au collège ou au lycée. « Mon surnom, c’est Toupie, tu sais très bien. Avec tes potes, vous me faites tourner… » (Benjamin s’adressant à son amant Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) On peut citer par exemple le viol de l’homosexuel Mourad dans les vestiaires par ses camarades, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot. Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Hugo l’homo s’est fait casser la gueule en classe de CM1 sur la cour de récré. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (« Ne le dis à personne », 1998) de Francisco Lombardi, le jeune Joaquín à 8 ans et un autre de ses camarades scouts se violent mutuellement sous une tente, et se promettent de garder le silence. Dans le film « Camionero » (2013) de Sebastián Miló, Randy est victime d’un viol collectif au lycée militaire. Dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, le mathématicien homosexuel Alan Turing s’est fait maltraiter au collège par ses camarades de pensionnat. Ils l’ont même séquestré sous un plancher de bois clouté. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, est violenté par ses camarades parce qu’il ne sait pas se défendre et qu’il se fait traiter de « tapette » ou d’« homo ».

Mais le viol surgit surtout dans la sphère familiale. Certains héros gays ont été battus par leurs parents ou ont vu ces derniers se maltraiter. Par exemple, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Roger et ses frères sont les enfants du viol : « Comme les trois autres fois où tu m’as violée, tu m’as fait un autre petit ! » (Mari Lou, la mère de Roger, à son mari). Dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann, les deux protagonistes homos (Rovo, le semi-demeuré, et Abram, le héros principal) ont été maltraités. D’ailleurs, Barbara, la mère d’Abram, décrit inconsciemment les violences domestiques comme le terreau de l’homosexualité de son fils : « P’têt que j’aurais pas dû le battre comme ça. » Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin s’est fait frapper par son père quand il était petit ; et la description des coups est suffisamment chargée d’ambiguïté (et d’inceste !) pour présenter le viol comme le détonateur du désir homosexuel du héros : « J’aurais voulu être Superman pour l’éclater. Mais un soir, il s’en est pris à moi. J’étais en CP, j’avais ramené un bulletin de notes un peu moins bon que d’habitude. Il m’a mis tout nu, m’a allongé sur le lit… j’étais terrifié. Il a défait sa ceinture et a commencé à me frapper, sans tenir compte de mon âge, comme si j’étais un adulte ou un criminel. Mais le bulletin, ce n’était qu’un prétexte. Il trouvait que j’avais l’air efféminé. À six ans ! Il me traitait de petit pédé, qu’il allait faire de moi un homme. » (p. 422)

Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Julien, le héros homosexuel, se rend compte qu’il a été violé par sa belle-mère Solange : « Pourquoi vous m’avez violé ?? » La belle-mère ricane : « Violé… Tout de suite les grands mots… » Finalement, Solange se rabat sur Yoann, l’amant efféminé de Julien. Elle lui fonce dessus, et ce dernier, au départ, résiste : « Elle voulait me violer ! C’est elle ! C’est moi qui était en-dessous. » Puis finalement, pour une affaire d’héritage, Yoann accepte de faire un gosse à la quinquagénaire.

Le viol, c’est tout simplement l’autre nom donné au manque d’amour, de désir (entre parents et enfant par exemple ; ou entre les parents). « Je cache des vérités importantes depuis que j’ai 13 ans. » (Erik, le héros homosexuel dépucelé à 13 ans, dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs) ; « J’ai toujours pensé que ce qui avait rendu Erika chaotique dans son comportement sentimental, c’est une enfance malheureuse. […] Et curieusement, elle ne semble pas avoir eu vraiment conscience de ce malheur. De son enfance, elle a toujours dit : ‘Ce n’était pas marrant, mais il y a pire.’ Évidemment, matériellement il y a pire. La première fois qu’elle a prétendu que sa mère la détestait, je ne l’ai évidemment pas crue. […] Pourtant, quand j’ai vu Elisabeth Westermann, j’ai su qu’Erika disait la vérité. Sa mère ne la détestait peut-être pas, mais elle lui manifestait une telle indifférence que cela revenait au même, ou pire. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 189) ; « Bon, d’accord, ton mari t’a violée. » (Zulma parlant à sa fille Alba dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) Le personnage homosexuel est souvent le témoin involontaire d’un viol entre un homme et une femme, et cette scène reste gravée en lui comme un traumatisme : « Stephen avait erré jusqu’à un vieux hangar où l’on rangeait les outils de jardinage et y vit Collins et le valet de pied qui semblaient se parler avec véhémence, avec tant de véhémence qu’ils ne l’entendirent point. Puis une véritable catastrophe survint, car Henry prit rudement Collins par les poignets, l’attira à lui, puis, la maintenant toujours rudement, l’embrassa à pleines lèvres. Stephen se sentit soudain la tête chaude et comme si elle était prise de vertige, puis une aveugle et incompréhensible rage l’envahit, elle voulut crier, mais la voix lui manqua complètement et elle ne put que bredouiller. Une seconde après, elle saisissait un pot de fleurs cassé et le lançait avec force dans la direction d’Henry. Il l’atteignit en plein figure, lui ouvrant la joue d’où le sang se mit à dégoutter lentement. Il était étourdi, essayant doucement la blessure, tandis que Collins regardait fixement Stephen sans parler. Aucun d’eux ne prononça une parole ; ils se sentaient trop coupables. Ils étaient aussi très étonnés. […] Stephen s’enfuit sauvagement, plus loin, toujours plus loin, n’importe comment, n’importe où, pourvu qu’elle cessât de les voir. Elle sanglota et courut en se couvrant les yeux, déchirant ses vêtements aux arbustes, déchirant ses bas et ses jambes quand elle s’accrochait aux branches qui l’arrêtaient. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), pp. 38-39) L’homosexuel croit qu’il est le résultat d’un viol. « Mon père viole Ourdhia, le couteau taillade son sexe, j’ai peur. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 73) Par exemple, dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, le Diable des Rats apparaît à Gouri pour lui annoncer le secret de sa conception : « Je suis ton père que tu n’as pas connu ; j’ai violé ta pauvre souris blanche de mère vierge dans le caniveau de la rue de l’Ancienne-Comédie un soir de folie. » (p. 117) Dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank, le héros homosexuel, dit qu’il s’est fait battre par ses parents quand il était petit : « Mon père me frappait au visage. » Il explique que le fait que ses parents le battent tous les deux, « ça consolidait leur mariage ».

En général, le viol que subit le personnage homo concerne d’abord le/son couple, et les relations sentimentales entre héros homosexuels. Il se rapporte tout autant aux relations femme-homme qu’aux relations homme-homme ou femme-femme. Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, R. raconte qu’il s’est fait violer par un certain Laurent, « un fils de pute qui voulait pas mourir seul et qui a violé ma jeunesse » (p. 71). Dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez, Rinn, l’une des héroïnes lesbiennes, force son amie Suki à l’embrasser sur la bouche, par jeu et « pour s’entraîner ». Cela finit mal car elles sont surprises par Juna et Kanojo. Suki est inanimée suite au baiser. Un peu plus tard, Rinn crie au viol à cause des actes de ses amies : « J’ai pas demandé à être tripotée comme ça. C’est pas de ma faute ! Laissez-moi ! Je ne veux pas qu’on me touche ! » Je reparle plus longuement du viol au sein du couple homo dans mon étude des codes « Coït homosexuel = viol » et « Liaisons dangereuses », ainsi que de l’homophobie homosexuelle avec le code « Homosexuel homophobe » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.

Il est fréquent que le viol que le héros homosexuel connaît soit tout simplement la pratique homosexuelle et qu’il soit perpétré par ses pairs homosexuels : cf. le film « Camionero » (2013) de Sebastián Miló (avec le viol collectif sur Randy au lycée militaire), etc. « Selon le rituel de nos frères de Russie, nous allons te purifier. » (les Virilius, commando d’homosexuels refoulés s’adressant à Jean-Marc, l’infiltré homosexuel, qu’ils vont torturer, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis)

Enfin, le viol renvoie également à une violence dirigée vers soi-même, soit par la masturbation, soit par le suicide : « À l’avenir, je me violerai sur un tapis dans le pré. » (Anthony, l’un des hréos homosexuels du roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; « Y yo / pillaba yo ! » (cf. le poème « Anales » de Néstor Perlongher); etc.

b) Le viol fantasmé (= craint et désiré) :

Comme on vient de le voir, la mention du viol ne repose pas toujours sur un viol réel. Il peut être l’expression d’une crainte de la sexualité en général et de la différence des sexes en particulier, parce que certaines personnes l’ont vue par accident abîmée (cf. je vous renvoie au chapitre « Peur de la sexualité » dans le code « Symboles phalliques » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Par exemple, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa, l’héroïne lesbienne, en voyant arriver un homme vers elle alors qu’elle est au volant d’une voiture, croit d’abord qu’il s’agit d’un violeur, avant de découvrir que c’est un flic.

Vidéo-clip de la chanson « Mon coloc » de Max Boublil

Le désir homosexuel du personnage homo semble survenir à la suite d’un viol ou d’une diabolisation paranoïaque de la sexualité, et des hommes en particulier (chez les héroïnes lesbiennes surtout) : « On hurle, on flâne, on regarde, on triche, on vole. Et ils violent. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 9) ; « Les hommes, ils m’ont fait… j’étais toute petite en plus… ils m’ont fait… RIEN. » (Océane Rose Marie dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009) ; « Il [le mari de Rani] m’apparut en imagination, un type laid au visage grêlé et aux mains sales. Riant et la prenant à son corps défendant. Soulevant son sari pour l’envahir. Poussant un brusque gémissement avant de s’endormir. Exactement comme dans un film que j’avais vu à la télé. Je voulais le tuer. » (Anamika, l’héroïne lesbienne dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 58-59) ; etc.

Par exemple, dans le film « Le Sable » (2005) de Mario Feroce, par exemple, la paranoïa du viol chez Mahaut, la protagoniste lesbienne, la fait aller vers le lesbianisme (on la voit se faire accoster puis agresser par un homme sur les quais de Seine, et immédiatement après, croiser le regard de sa future promise). Dans l’épisode 86 « Le Mystère des pierres qui chantent » de la série Joséphine Ange-gardien, diffusée sur la chaîne TF1 le 23 octobre 2017, Louison, l’héroïne lesbienne, est angoissée par sa première fois (sexuelle, et avec un mec). De son angoisse d’être dépucelée va naître la conviction qu’elle est vraiment homosexuelle. Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, Suzanne traite tous les hommes de violeurs : « On ne peut pas m’objecter que mon expérience des hommes est courte : Gaston et quelques violeurs. » (pp. 84-85) D’ailleurs, quand sa meilleure amie, Anne, lui demande explicitement si elle a déjà été violée, Suzanne lui répond avec malice « Évidemment » (idem, p. 152). Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, une femme travesti en homme, « Virgo Fortis », est pourchassée par « des soldats qui veulent la violer ». En restant célibataire et en cherchant à échapper à son sexe, elle prétend « échapper au mariage-inceste-viol ». Dans le film « Drool » (2009) de Nancy Kissam, Anora devient lesbienne parce qu’elle est maltraitée par son mari. Dans le film « Corps à corps » (2010) Julien Ralanton, c’est le même scénario : l’héroïne arrive au lesbianisme après s’être fait violer par deux inconnus dans un coin de rue.

B.D. « Kang » de Copi

Le violence cachée du couple homosexuel, calqué sur celle du couple hétéro, est devinée et crainte par beaucoup de personnages homosexuels : « J’ai échappé au viol ! » (Mimil, au moment où Jeff lui fait des avances, dans la pièce Les Babas cadres (2008) de Christian Dob) ; « Je crois que mon coloc [homosexuel] va me violer. » (cf. la chanson « Mon Coloc » de Max Boublil) ; « Pas elle ! Elle va me violer !! » (Camille face à sa nouvelle camarade de cellule carcérale Caroline, avec qui elle formera finalement un couple après sa conversion au lesbianisme, dans le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet) ; etc. C’est parfois le regard réifiant ou un sourire violent (cf. la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) qui a symboliquement violé le personnage homosexuel : « À cause de ce regard sur moi, la virginité en moi se sent soudain violée. » (cf. une réplique de la pièce Dans la solitude des champs de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès) ; « T’as réagi comme si j’avais abusé de toi. » (Oliver rappelant à Elio la première fois où il lui a massé/touché l’épaule, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; etc.

B.D. « Kang » de Copi

Parfois, le spectateur ou le lecteur peut douter de la vraisemblance de ce viol, qui ressemble davantage à un bobard ou à un conte imaginaire inventé par le héros pour se faire plaindre, pour frémir et pour exister, qu’à un viol réel. « Je me bats contre une douleur fantôme qui me hante depuis des mois, des années. » (Muriel Bonneville, Mi-ange, mi-démon (2006), p. 7) ; « J’ai peur de devenir folle. Toutes les nuits je rêve qu’on me viole. » (cf. la chanson « Les Adieux d’un sex-symbol » de Stella Spotlight dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger).

C’est également la superstition populaire qui associe parfois l’homosexualité au viol. Par exemple, dans le film « Kick-Ass » (2009) de Matthew Vaughn, Dave est suspecté d’être gay après avoir été retrouvé nu suite à une agression urbaine. Cela dit, toute superstition trouve son explication sur un substrat de réalité (… réalité au moins désirante).

Le plus incroyable survient quand les héros homosexuels se mettent à transformer le viol en fantasme. Comme dit Genet, ils « bandent pour le crime ». Par exemple, dans la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou, le héros se découvre homo après avoir été violé, mais paradoxalement, définit son homosexualité comme « une perle intérieure ». Dans la chanson « Viole d’amour » du groupe Cassandre, le viol est à la fois avoué et dénié pour l’annonce de l’amour homosexuel futur (« Il a l’âge de ton père, c’est peut-être le tien, il t’a mis en enfer ce matin. Il a violé ton cœur […]. Mais oublie ce viol d’amour car moi je t’aime. »). Dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, Ednar, le héros homosexuel, couche à l’armée trois fois avec Octave, son violeur d’adolescence : « Je ressentais ce désir comme une sorte de revanche pour satisfaire égoïstement ma propre libido. » (p. 92) Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, le narrateur homosexuel se rend sur un drôle de site internet, « Syndromedestockholm.com », pour y retrouver et draguer son violeur : « Quand j’étais enfant, j’ai été violé. Franchement, c’était génial. Et ce site m’a permis de retrouver la trace de mon violeur. Et je suis drôlement content d’avoir retrouvé mon grand-père. » Dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, le camionneur (Jupiter) a déjà violé Lio, et s’en prend à la jeune Europe, qui ne se dérobe même pas : « Tu as compris qui j’étais ? Je t’enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Je te kidnappe. » La jeune lycéenne, au lieu de se révolter, se laisse faire : « Tu me sauves. » Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca dit sa fascination pour Déborah, un piège-à-hommes : « C’était mon idole. » Et il se met à parodier la chanson de Nancy Sinatra « Bang-Bang » : « Vous étiez tous gendarmes et violeurs. Et je criais gang-bang. Et j’adorais gang-bang. »

Dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, la femme violée est considérée par l’héroïne lesbienne Jane comme une sœur jumelle : « Les filles qui se font violenter sont souvent hyper sexualisées. » (p. 55) ; « À partir de maintenant, Anna Mann était livrée à elle-même. Plus d’une fille sur deux était victime d’abus sexuels. C’était la façon dont tournait le monde et on n’y pouvait rien. » (idem, p. 89) ; « On aurait dit qu’elle se préparait pour un gang bang. » (idem, p. 99)

Dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, Mélodie, l’héroïne bisexuelle, est avocate… mais au lieu de défendre la justice, elle se sert de son pouvoir de magistrat pour couvrir le délit ou le crime. Par exemple, face à un contrôle de police où son ami Michel manque de souffler dans un ballon alors qu’il est alcoolisé au volant, elle fait preuve de persuasion avec un policier pour échapper in extremis au retrait de permis… et ça marche. Plus tard, Mélodie a en charge un pervers qu’elle prend en pitié, qu’elle parvient à défendre en plaidoirie, en faisant passer les attouchements sexuels qu’il a fait sur une femme pour un dérapage : « Il s’agit d’un geste d’amour qui a mal tourné. » Mais à la fin du film, elle se retrouve face à une récidive beaucoup plus grave du même violeur, puisque cette fois, il est passé au viol. Elle a donc couvert et laisser courir en liberté un agresseur multi-récidiviste. Face à ses amis qui s’étonnent qu’elle ait défendu l’injustifiable, elle joue d’abord l’indifférence professionnaliste (« Bien sûr que je vais le défendre. C’est mon métier. ») avant de fondre carrément en larmes, surprise par une culpabilité inconsciente qui déborde en elle (« Je n’en peux plus de toute cette merde. Je ne sais plus à quoi m’accrocher ! ») Tout le film montre que, au même moment qu’elle vit son homosexualité, Mélodie défend à plusieurs reprises le viol : il y a une corrélation constante entre plaidoirie du viol et justification de la banalité/beauté de l’amour bisexuel/asexué.

Parfois, le héros homosexuel considère le viol comme SA Vérité profonde : « Je ne désespérais pas de lui avouer, un jour, ‘ma’ vérité. » (Ednar dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 181) ; « J’veux être une brouette. » (Sarah, l’héroïne lesbienne, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Qu’on me viole, qu’on m’attrape, j’ai besoin d’un bon coup. » (cf. la chanson « L’Hymne à l’amour » de David Courtin) ; etc.

Certains personnages homos disent explicitement qu’ils désirent le viol (et posent la question qu’on n’attendait pas : « Que faire quand on trouve notre violeur beau ? ») : « De ma vie, je ne m’étais jamais fait baiser sans le vouloir. Je sais maintenant que tout peut arriver. Et que, même sans le vouloir, on peut aimer cela. » (Bjorn, l’un des héros homos du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 154) ; « Je ne veux pas qu’elle s’introduise. J’aime être contrainte. Je ne veux pas qu’elle m’introduise. Même si elle me dit qu’elle m’aime. » (SweetLipsMesss dans le spectacle de scène ouverte Côté Filles au 3e Festigay du Théâtre Côté-Cour, en 2009) ; « Tu pries pour que ton frère, comme toi, au même moment, soit blotti dans les bras d’un beau jeune homme plein de vigueur, et qui prendrait soin de toi comme d’une poupée. » (Félix à propos d’un soldat allié, Bob, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 132) ; « La façon dont elles l’avaient traité ne le choqua point ; il trouvait les deux vieux travelos adorables, il se mit à bander. » (le prince Koulotô désirant ses deux violeurs, dans la nouvelle « Les Vieux Travelos » (1978) de Copi, p. 90) ; « Nature du décès : j’me suis fait violer par trois beaux jeunes hommes. » (Lucienne dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard) ; « J’aimerais bien prendre un coup. » (Jules, le héros homosexuel dont la langue a fourché car il pensait dire à la serveuse « Je vais prendre un coup », dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « J’préfère encore me faire tripoter par un prêtre comme mes copains cathos quand ils vont au caté. » (Laurent Spielvogel à propos du rabbin à qui il va rendre visite, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Les garçons préfèrent toujours ceux qui les malmènent. » (idem) ; « Le jour, la nuit, surtout, j’aimerais qu’on me viole. Je mettrais ma parole tous les mâles sur mes genoux » (c.f. la chanson « Ah ! Si j’étais une fille ! » de Gabriello) ; etc.

L’excitation d’être violé et d’avoir été violé ressort chez tous les personnages homosexuels du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, par exemple : « Cody dit ‘Je m’a suis fait voler. Nourdine il a tout volé, l’argent et la caméra de New York University que j’avais empruntée. Oh my god, on habitait ensemble, et cette matin, je m’est levé et tout avait disparu dans l’appartement.’ Je l’accompagne pour porter plainte. Je lui dis ‘Ça te plaît, hein, que ce mec t’ait volé ? C’est la preuve que tu avais raison d’avoir peur. Maintenant ça te fait jouir d’avoir été une femme violée et volée, c’est comme si ton rêve magique d’être une femme avait été poussé au maximum.’ Cody, pris en faute, me regarde de travers. » (Mike, le narrateur homosexuel, s’adressant à son pote gay nord-américain Cody, p. 111) ; « Cody cherche des Arabes. Il est obnubilé, il dit ‘Je sens que je pourrais être une femme avec eux parce qu’ils se servent de ton corps comme celui d’une femelle, tu vois, comme si t’étais une objet de plaisir et que tu n’existais pas comme personne.’ » (Cody, idem, p. 91) ; « Tu crois que c’est comme les pédés qui cherchent à se faire violenter dans le SM, tu finis toujours par t’apercevoir à un moment ou un autre que ce qu’ils recherchent dans cette violence contrôlée (parce qu’elle est donnée dans un cadre sexuel strict) c’est de vivre ce qu’ils ont le sentiment de mériter en tant que pédé. Genre je suis pédé, je mérite de me faire tabasser, je me fais honte, steplé, tabasse-moi pour que je sois en concordance avec moi-même. Tu crois pas ? » (Polly, op. cit., p. 47) ; « Vianney consent à une rencontre, chez moi, mais il ajoute ‘Les yeux bandés. Tu ne dois jamais voir ma laideur repoussante.’ J’accepte. Les jours qui précèdent la rencontre, je les passe dans un état de surexcitation incroyable. Le jour prévu, à l’heure prévue, il frappe trois coups contre la porte, notre code secret. Je place mon bandeau, et j’ouvre en me demandant si je n’ouvre pas ma porte à un voleur, un tueur de sang froid ou un violeur. Peut-être que j’en aurais envie… » (Mike racontant son « plan cul » avec un certain Vianney, op. cit., p. 84) ; « Polly [l’héroïne lesbienne] dit que le sida n’est pas une fatalité, que les pédés doivent arrêter de penser qu’ils le méritent. ‘C’est faux, c’est même archi-faux, affirme-t-elle, c’est comme quand vous pensez que vous méritez de vous faire agresser. Faut arrêter avec tout ça, on ne mérite pas le sida ni de se faire agresser quand on est pédé. Par contre, on peut se demander si cette propension des pédés à croire ça ne cache pas plutôt une forme d’auto-homophobie intériorisée.’ Elle a tort. » (Mike, op. cit., pp. 72-73) ; etc.

Dans la pièce Ma première fois (2012) de Ken Davenport, c’est quand sa copine lui résiste (« Arrête, lâche-moi ! ») qu’une des héroïnes lesbiennes se dit encore plus excitée (« Ça, ça me fait bander comme un cheval ! »). Dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier, Lourdes demande à son public qu’il la fouette, la batte, et la viole. On retrouve le rêve d’être violé dans le film « Girls Will Be Girls » (2004) de Richard Day. Dans la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim, l’héroïne toute heureuse d’avoir été violée par « le Cosaque ». Dans la pièce String Paradise (2008) de Patrick Hernandez et Marie-Laetitia Bettencourt, Louna fait croire qu’elle a été violée pour exister aux yeux de ses amies. Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, au moment où Omar arrive chez Marcel pour lui demander l’hospitalité (« Allez, ouvre, j’vais pas t’violer. »), ce dernier lui répond en boutade : « Ah… c’est dommage… » Dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier, face à son psy, décrit le cambriolage dont il aurait été l’objet, comme un viol (on découvre ensuite que ce vol était en réalité fictif, pur produit de son imagination, simplement pour le plaisir d’avoir à crier « Au viol ! ») : « Donc j’ai été violé !!!… mais bien sûr au sens figuré ! J’parle de mon appartement ! […] Ils n’ont rien volé. Mais ils auraient pu ! » Dans la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper, il est fait référence à « l’obsession de violence » chez les personnages. Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, le Dr Labrosse fantasme de se faire violer par un jeune Sénégalais de 16-17 ans appelé « Babacar ». Dans le film « Strangers In A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, Bruno va essayer d’étrangler une vieille femme bourgeoise désirant connaître la sensation d’étouffement. Dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, tous les personnages homosexuels désirent le viol et finissent par défendre l’amant qui va les violer/assassiner : Franck, le héros, soutient Michel jusqu’au bout ; et Henri, après avoir couché avec Michel pour préserver Franck, avouera dans son dernier souffle : « J’ai eu ce que je cherchais. » Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel efféminé, attise, par sa provocation, la haine de ses agresseurs homophobes et met de l’huile sur le feu en les insultant. Dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, quand Emmanuel commence à violenter le jeune étudiant en histoire qu’il va finalement violer (« Tu veux pas que je te fasse mal, non ? »), ce dernier, après un court moment d’hésitation, lui répond sérieusement : « Ben… je sais pas…[…] Ça me gêne pas, la brutalité. » Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, semble être tout excité de vivre des situations mortelles même fantasmées : « Quelqu’un a fermé la porte. Mon Dieu ! Nous sommes piégés !!! »

L’évocation du viol fantasmé est une technique de drague : le libertin homosexuel joue la victime pour mieux approcher sa proie, l’apitoyer. « Je me suis cyniquement engouffrée dans la brèche qu’elle m’offrait, et je lui ai parlé de mes violeurs. Il était temps, finalement, que ces garçons servent à quelque chose, et dans ce cas précis à justifier mon dégoût des hommes. Du dégoût des hommes au goût des femmes, il n’y a qu’un pas. » (Suzanne par rapport à Agnès, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 225) ; « J’ai pris ce que tu m’as donné, de mon plein gré. Ce n’est pas de ta faute, Thérèse. » (Carol, l’héroïne lesbienne consolant son amante Thérèse en pleurs, culpabilisant d’avoir couché avec elle, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes)

Par exemple, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Marcel fait croire à Frédéric qu’il s’est fait violer, pour l’attirer à lui : « Marcel rapplique en expliquant qu’il a rencontré, dans la rue, un couple de garçons, il y a de ça deux jours. Il les a suivis chez eux. Ils l’ont saoulé ou drogué. Il ne se souvient pas du reste de la soirée ou de la nuit. Il s’est réveillé sur un banc, dans une station de métro, alors qu’un policier l’a secoué pour le chasser. Il a mal partout, surtout au cul. Il croit avoir été violé. Ils lui ont aussi pris son portefeuille. » (p. 22) On apprend un peu plus loin qu’il s’agit d’un mensonge amoureux fondé sur la victimisation : « Peut-être par remords d’avoir abusé de la situation, il lui écrit pour tout avouer, d’abord que le récit de Toronto était tout à fait faux, qu’il n’avait jamais quitté Montréal, qu’il s’agissait d’une histoire inventée de toutes pièces pour le rendre plus intéressant à ses yeux. » (p. 23) Pourtant, cela n’empêche pas Marcel de récidiver avec un autre amant, Bertrand : « Ce courriel contrarie Marcel au point qu’il fait attendre sa réplique à son tour pendant toute une semaine. Il envoie alors un message dans lequel il reprend son histoire de fugue à Toronto, son viol et son vol, la même qu’il avait inventée pour Frédéric. » (p. 39) Il faut savoir que le viol est une technique de drague très employée par les personnages homosexuels des fictions pour se faire aimer.

Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, pour échapper au service militaire et à l’armée, invente tout un tas de sévices (il plaisante avec le calembour « Sévice militaire », d’ailleurs) qu’il a/aurait subis de la part de ses frères, ses camarades d’école (« Ils étaient 119 sur moi ! »), rapport qui se révèle dissuasif puisque le médecin militaire finit par l’exempter de son devoir d’État : « Il a imaginé des choses tellement immondes qu’il a écrit un rapport de 4 pages. »

Le plus curieux, c’est que parfois, le personnage homosexuel va se persuader d’avoir trouvé son unité dans la brisure du viol (réel) qu’il a subi. « Je plongeai dans la rivière. Baissant l’échine, je remontai un champ de vigne voisin, quand je sentis la masse de l’homme, comme un carapaçon de laine, me plaquer au sol en plein soleil. La chaleur de sa poigne se propagea jusqu’à mon cœur, et figea ma volonté. Il murmura à mon oreille les mots étrangers du manque et du désir. Il me lécha la nuque et le cou. Il écarta mes fesses et y colla ses joues râpeuses pour m’enduire de salive, tout en caressant mes hanches. J’avais plus que la chair de poule, mon corps tremblait tout entier comme si je n’étais plus qu’un cœur énorme, badoum, badoum… […] Quelque chose se tordait et craquait en moi. » (la voix narrative de la nouvelle « La Carapace » d’Essobal Lenoir, Le Mariage de Bertrand (2010), p. 15) ; « Je me sens si différent. Comme si avant, j’avais un corps mais j’étais pas dedans. » (Didier après son expérience homo, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Je n’aimais pas son haleine à l’odeur de bière et de cigarette. […] Quand j’ai été dans sa bouche, j’ai trouvé ça divin. J’ai oublié qui j’étais. » (le jeune Mathan parlant de sa première fois homosexuelle, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; etc.