Poids des mots et des regards

NOTICE EXPLICATIVE

Dès qu’on commence à se pencher sur la question de l’« identité homosexuelle », on se rend très vite compte de l’influence excessive de la rumeur (éloignée du Réel, par définition), des regards (en général malveillants ou réifiants), et de l’insulte, sur la révélation d’une homosexualité.

« Les yeux sont les miroirs de l’âme » dit la formule populaire convenue. Les mots seraient aussi le reflet de la Réalité. Et en effet, dans le meilleur des cas, le regard et le verbe humains peuvent dire le Réel tel qu’Il est perçu, et parfois même L’orienter, Le façonner, créer de la relation de Vie, faire exister.

Mais la caractéristique du désir homosexuel, c’est qu’il sacralise tellement les mots et les regards que ceux-ci sont diabolisés, deviennent des choses, brisent la liberté individuelle ou les relations inter-personnelles, deviennent des injonctions à fusionner ou au contraire à couper radicalement avec ce qui est vu ou entendu, éloignent du Réel et donc de l’Amour.

D’ailleurs, à la base, le désir homosexuel, rejetant le socle fondamental du Réel qu’est la différence des sexes, s’appuie davantage sur les fantasmes narcissiques, sur un accord collectif pour croire en une utopie identitariste/amoureuse, que sur une réalité bien établie. En soi, l’homosexualité n’a aucune valeur historique concrète. Elle est avant tout suggestion, ambiguïté travaillée, déduction par rapport aux actes, aux mots, aux regards et aux comportements. Elle ne constituera jamais une vérité scientifique : les Hommes n’ont pas encore créé un test pour dire à quelqu’un s’il était homosexuel ou pas ! Les dictionnaires répertoriant des homosexualités « prouvées historiquement » se réduisent forcément à des mini-farces, brassent de manière approximative du « on dit » et des extraits de journaux intimes. Par exemple, l’homosexualité de William Shakespeare a été d’abord annoncée pour la première fois par Oscar Wilde, reconfirmée dix ans plus tard par Samuel Butler, puis à nouveau attestée par les intellectuels actuels qui se disent homosexuels. Au fond, elle n’est que le produit d’un téléphone arabe.

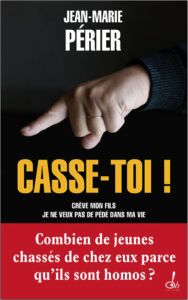

Généralement, dans les discours entendus, il ressort que les personnes homosexuelles apprennent leur homosexualité parce que quelqu’un la leur a annoncée par la rumeur. Elle est une projection, un regard, une figure soi-disant imposée par l’extérieur et validée par l’intérieur, une injure entendue sur une cour d’école. Beaucoup de personnes homosexuelles pressentent ou finissent par entendre de plus en plus distinctement ce que les autres leur murmurent (ou auraient murmuré) à l’oreille : « P’tit pédé, p’tit pédé, je le vois, tu vas devenir pédé, je l’ai toujours su… ! » Il arrive que les personnes homosexuelles se répètent inlassablement qu’elles sont homos devant leur reflet spéculaire pour qu’il rentre mieux en elles. Et la méthode Coué fait parfois son effet. Beaucoup de personnes homosexuelles finissent par intégrer qu’elles sont un ragot. « Je suis un homo (un homme oh)… comme ils disent » rappelle la chanson d’Aznavour. À les entendre, on voit bien que la « peur de passer pour un pédé » l’emporte sur l’« être réellement pédé ». Leur soumission à l’image déréalisante et haineuse, à un âge ou un moment où elles sont plus fragiles et influençables, est manifeste, et fait froid dans le dos parce qu’elle dit l’homophobie intrinsèque au désir homosexuel.

N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Don Juan », « Espion », « Voyeur vu », « Regard féminin », « Lunettes d’or », « Méchant pauvre », « Amant narcissique », « Amant modèle photographique », « Homosexualité noire et glorieuse », « Ombre », « S’homosexualiser par le matriarcat », « Milieu homosexuel infernal », « Viol », et à la partie « Chœurs de tragédie grecque » du code « Cour des miracles », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.

1 – PETIT « CONDENSÉ »

À vos ordres, les regards !

Il est probable qu’il y ait des paroles déterminantes, des phrases qui suscitent l’homosexualité. Surtout à l’adolescence, beaucoup de personnes homosexuelles ont retenu des phrases « lapidaires » de leurs camarades de classe, des blagues d’un goût douteux, des prédictions insensées, des quiproquos verbaux, des insultes, en se jurant de les maudire… et voilà qu’elles les ont prises au mot quelques années plus tard ! Elles accordent tous pouvoirs aux paroles violentes : « L’injure marque l’individu au fer rouge : l’effet produit par les mots de la stigmatisation fabriquent l’être même de la personne insultée. » (cf. l’article « Marcel Jouhandeau » de Didier Éribon, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) du même auteur, p. 273) La suspicion ou la projection d’homosexualité est un fait capital pour comprendre la genèse de leur désir, même si beaucoup de personnes homosexuelles cherchent inconsciemment à la minimiser pour excuser les autres et s’excuser elles-mêmes d’avoir cru en une caricature, soit dans le déni, soit dans l’exagération. Elles grossissent l’influence que leur entourage a/aurait exercée dans l’existence de leur orientation sexuelle.

« Quand tous te disent que tu es quelqu’un d’autre, tu finis par y croire. » (Paul, le héros homo du film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) Elles insistent par exemple sur le pouvoir constituant des mots, des images, des regards, des clichés de la tapette ou du garçon manqué, paradoxalement pour nier le conditionnement : « J’avais six ans et on me traitait de tapette. J’étais déjà le pédé de l’école. Les autres ont su avant moi ce qu’il en était, même si à l’époque je ne comprenais pas. C’est maintenant que je peux dire que je le savais dans le fond. » (un témoin homosexuel dans l’essai Mort ou fif (2001) de Michel Dorais, p. 44)

L’affirmation identitaire homosexuelle, signe pourtant de leur obéissance aux yeux (souvent fantasmatiques !) de leur entourage, se veut de leur part pied de nez à la soumission, tout pendant qu’elles maintiennent un rapport idolâtre à l’avis « des autres », dans la paranoïa ou dans l’adoration. Elles le voudraient tout-puissant, ce « regard qui surveille et que chacun, en le sentant peser sur lui, finira par intérioriser au point de s’observer lui-même » (Michel Foucault, « L’Œil du pouvoir », entretien avec J.-P. Barou et M. Perrot, dans Dits et Écrits II, 1976-1988 (2001), p. 198). Elles se prosternent devant les yeux de leurs semblables sexués, qui se révèlent être souvent une projection personnelle : « Dès mon premier regard, ou plus exactement dès son premier regard, j’ai senti que ce regard s’emparerait de moi et je ne disposais plus de ma vie. » (André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1925), p. 107. C’est moi qui souligne.) Elles se pensent elles-mêmes à partir d’un caractère ethnique singulier, d’une « nature homosexuelle », qui ne fait que corroborer le mépris où on les aurait/a tenues. J’utilise le conditionnel, car souvent, elles perçoivent les yeux des autres qui leur apprennent qu’elles sont désirables et dignes d’être aimées comme une agression parce qu’elles-mêmes ne s’aiment pas assez et se refusent à paraître chastement appétissantes. « Quand j’ai compris que j’étais attirée par les filles, j’ai eu le crâne rasé, look butch. Je ne m’assumais pas en tant que femme mais je voulais aussi que les garçons ne me regardent pas. Le regard des garçons ne m’intéressait pas, ne me touchait pas. » (Sabrina, intervenante lesbienne, dans l’émission Ça se discute, sur la chaîne France 2, le 18 février 2004 ; je précise que « Butch » signifie « camionneuse » aux États-Unis, c’est-à-dire femme lesbienne cultivant une apparence masculine, contrairement aux femmes lesbiennes fem, jugées plus féminines) À la fois elles réclament ce regard étranger car elles y entrevoient la puissance d’un désir d’amour, et elles le fuient comme s’il était le diable incarné. Symboliquement, comme Francis Bacon, elles finissent par écorcher des yeux jugés diaboliques.

Le regard des autres ne les a/aurait pas seulement réifié dans le mépris, mais aussi dans l’idéalisation. Elles se sont parfois senties obligées de satisfaire des yeux fanatiques (parentaux, amicaux, fraternels, personnels) qui leur ont inculqué l’interdiction de décevoir, le constant besoin donjuanesque d’attirer l’attention, la conviction d’une différence fondamentale. Leur homosexualité a donc pu être le produit d’une projection d’idéaux de l’entourage vécue comme trop forte (ou trop faible !).

Beaucoup de personnes fournissent aux autres ce qu’ils n’ont jamais demandé, et projettent sur eux ce qu’elles supposent qu’ils vont penser d’elles, ou le contraire de ce qu’elles supposent qu’ils attendent d’elles, en bassesse ou en grandeur, si bien que la honte de soi se transforme parfois en amertume personnelle, en honte du monde, et en satisfaction d’être soi-même. « Vos injures (réelles et surtout fantasmées) sont mes ordres et mes trophées » pourraient-elles leur dire. On les a/aurait soi-disant considérées comme des traîtres parce qu’on les a/auraient réellement trahies… et voilà qu’elles se mettent à chanter leur trahison sociale pour s’identifier à elle. « Je suis un misérable […] Je suis un traître. Décidément, je suis un traître. Heureux. » (Reinaldo Arenas, Adiós A Mamá, 1996) Pure soumission ou soumission pure ?

La sujétion narcissique iconoclaste à l’image et à ceux qui la voient

L’adaptation excessive aux regards de l’entourage et l’oubli de leur propre regard négatif sur elles-mêmes vont encourager beaucoup de personnes homosexuelles à affirmer l’existence d’une différence radicale par rapport aux autres.

En soutenant avec virulence qu’elles sont « différentes » (comprendre « anormales » et « exceptionnelles »), certaines ne remettent pas du tout en cause ce qu’elles appellent hâtivement « norme ». Bien au contraire. À force de ne pas vouloir faire ou être « comme les autres », elles finissent par les imiter inconsciemment, car il arrive toujours un moment où « les autres », ce sont elles. Beaucoup de personnes homosexuelles se laissent trop facilement définir par autrui, y compris et surtout lorsqu’elles se positionnent « contre » une personne, un camp ou une image. Peu savent vraiment ce qu’elles veulent. Elles se déterminent plutôt par le négatif, un peu comme Loïc dans le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier : « Je ne sais pas encore ce que je suis mais je sais ce que je ne veux pas être. » Elles ne veulent pas ce qu’elles prétendent vouloir, mais par provocation, elles soutiennent qu’elles le désirent profondément, que ce désir fait partie d’elles, alors qu’il est souvent né de la comparaison dévalorisante ou méprisante aux autres. Leur recherche de la personne aimée suit le plus souvent la logique du conformisme inversé, donc du snobisme : elles vont réclamer une chose, non pas tant parce qu’elles la veulent réellement, que parce qu’elles pressentent que les autres la veulent à leur place ou la leur interdisent. Elles aiment quand tout le monde aime, haïssent quand tout le monde déteste… ou aiment quand tout le monde semble détester et haïssent quand tout le monde donne l’impression d’aimer. En définitive, elles ne se posent pas beaucoup la question de ce qu’elles ressentent elles, de ce qu’elles désirent vraiment. Elles ne sont pas libres.

2 – GRAND DÉTAILLÉ

FICTION

a) Importance de la rumeur et des regards :

Dans les fictions homo-érotiques, il est souvent question de la rumeur ou des regards : cf. la chanson « La Rumeur » de Catherine Lara, le film « Marie Besnard, l’Empoisonneuse » (2006) de Christian Faure, la pièce Les Amers (2008) de Mathieu Beurton, le film « Potains mondains et amnésie partielle » (2001) de Peter Chelsom, le ballet Alas (2008) de Nacho Duato (avec l’emphase sur la rumeur et les chuchotements), la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset, le vidéo-clip de la chanson « Rumour » de Chlöe Howl, etc.

« Et voilà… le regard des autres… » (William, le héros homo, blasé par la soi-disant « homophobie » dont il ferait l’objet, dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « Cette chose universellement décriée, qui ne trouverait nulle part un défenseur : ‘le potin’, lui aussi, soit qu’il ait pour objet nous-même et nous devienne ainsi particulièrement désagréable, soit qu’il nous apprenne sur un tiers quelque chose que nous ignorions, a sa valeur psychologique. Il empêche l’esprit de s’endormir sur la vue factice qu’il a de ce qu’il croit les choses et qui n’est que leur apparence. » (Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, 1922-1923) ; « Ni mes amis homosexuels ni mes amis hétérosexuels ne l’ont jamais su et même en le lisant penseront que c’est une invention tant ils me croient un homosexuel pur. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, pp. 21-22) ; « Souvent, tu t’es efforcé d’imaginer l’impression que tes ‘clients’ se faisaient secrètement de toi : un communiste, un Juif, un courageux, un passeur, un étudiant en chimie, un homosexuel, un soumis, un meneur, un traître, un indépendant, un garçon serviable, un jeune homme contraint, un allié, un complice, un auxiliaire ? Tu conclus : un peu tout ça. » (Félix, le héros homosexuel du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 72) ; « Papa, des regards, tu en parles. » (Gatal s’adressant à son Père 1, homosexuel comme lui, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud) ; « Que vont dire les gens ? » (cf. le chanson « J’ai le droit aussi » de Calogero) ; « J’ai jamais aimé ce mot ‘pédé’. C’est un peu moche, brutal, dur, carrément méprisant. Ça m’agresse. » (Guen, le héros homosexuel dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) ; « Contrairement à toi, j’en ai rien à faire du regard des autres ! » (Joël, homo, s’adressant à l’un de ses comparses homos de son équipe de water-polo gay, dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare) ; « Surtout, n’ayez pas peur du regard des autres. » (Caroline s’adressant à Raymond en pensant qu’il est gay, dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet) ; etc.

Par exemple, au tout début du roman Les Julottes (2001) de Françoise Dorin, l’accent est mis sur la « rumeur » (p. 9). Dès les premières pages du roman Le Garçon qui pleurait des larmes d’amour (2007) d’Alexandre Delmar, on constate que l’image et les insultes occupent une place primordiale. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, les deux frères Ody et Dany (le héros homo) sont fans de la chanson « Rumore » de Raffaella Carrà. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, les faits et gestes des personnages homosexuels sont filmés, puis colportés par la rumeur : « Un bruit court. » (le Père 2) Dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek, Vincenzo est obsédé par le qu’en-dira-t-on à propos de l’homosexualité de son fils Antonio : dans les lieux publics, il est persuadé que tout le monde l’a identifiée et en rient. Il s’est complètement identifié à la caricature qu’il s’est faite de son fiston. Les autres personnages, homos ou pas, vivent également dans l’angoisse de la rumeur. Dans le film « La Princesse et la Sirène » (2017) de Charlotte Audebram, la rumeur homophobe est traduite par l’allégorie de la Sorcière. Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, la photo de Nathan et de Louis s’embrassant secrètement à une soirée de jeunes circule sur les réseaux sociaux

b) Le personnage homosexuel a subi une violence verbale ou visuelle :

En général, la rumeur ou les regards qui entourent le héros homosexuel sont violents, isolants et insultants : « Ses camarades disaient de lui qu’il était un original ; d’autres, moins subtiles, assuraient qu’il était ‘toqué’. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 150) ; « La peur des regards qui glissent et blessent. » (cf. la chanson « Appelle mon numéro » de Mylène Farmer) ; « Quand est-ce que tu vas arrêter de te focaliser sur ce que les autres pensent ?! » (Ziki s’adressant à sa copine Kena qui veut que leur liaison reste discrète, dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu) ; « À l’école, on nous appelle ‘sales Boches’ ou ‘Rommel’ ou ‘Rommel heil Hitler’ quasiment depuis la maternelle. Notre vrai nom c’est Wommel et la guerre est finie depuis plus de trente ans mais les Allemands ont laissé de mauvais souvenirs dans les familles françaises. » (Ernst, le héros homosexuel du roman J’apprends l’allemand (1998) de Denis Lachaud, p. 5) ; « C’est incongru […] de voir des mouettes tourbillonner là-haut dans le ciel, avec leurs ailes immenses, blanches et grises et leur bec étonnamment grand et menaçant, descendre en piqué et s’emparer d’un morceau de bagel abandonné. J’ai été surprise de les voir en pleine nuit tracer des cercles dans le ciel tandis que je marchais samedi soir dans Hendon. […] J’ai rêvé des mouettes de Hendon, cette nuit-là, de la pointe acérée de leur bec et de la souplesse de leurs griffes. De cette façon qu’elles ont de tourner la tête sur le côté et de vous regarder d’un œil unique, perçant et impénétrable. Un rêve digne de Tippi Hedren, lorsqu’elle s’enfuit, poursuivie par des hordes de mouettes, sauf que ces oiseaux-là ne faisaient rien, n’attaquaient pas, n’entraient pas par la cheminée ni ne cassaient les vitres. Ils regardaient seulement. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, pp. 161-162) ; « Faudrait pas que tu finisses PD ! » (Marco, l’hétéro, s’adressant à Fabien Tucci, homosexuel, qui a intériorisé l’insulte, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « ‘Tu vas pas finir PD ?’ Voilà ce qu’il me racontait mon père. » (Louise, le personnage trans M to F, dans le téléfilm « Louis(e) » (2017) d’Arnaud Mercadier) ; etc.

Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, lors d’une séance de karaoké, où Steve (le héros homosexuel) se ridiculise, la prestation vire à la vision d’enfer : il voit tous les clients du bar ricaner (au ralenti), l’insulter de « sale pédé », puis en menace violemment un avec une bouteille de bière car il ne gère pas l’humiliation. Dans le film « Close » (2022) de Lukas Dhont, Léo, le jeune héros homo, se fait traiter de « pédale » sur la cour du collège, et ça fait son chemin dans sa tête.

c) La violence du regard et des mots prend la forme de l’amour parental idéalisant ou de l’amour homosexuel :

La violence verbale ou visuelle que le personnage homosexuel a subie a pu s’opérer, paradoxalement, sous couvert d’intentions positives, flatteuses et idéalisatrices. Elle se présente alors sous deux formes : la projection (souvent sexuée, voire asexualisante et angéliste) parentale et sociale, ou bien la projection amoureuse.

En général, le héros homosexuel né garçon est considéré comme une fille, et l’héroïne lesbienne né fille est considéré comme un garçon par ses parents ou son entourage social : « J’ai toujours rêvé d’avoir une petite canette. » (Madame Galantine au moment de la naissance de son fils caneton Ernest, qui se révèlera plus tard homosexuel, dans le spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde (2008) de Philippe Robin-Volclair) ; « Je compris à ce moment précis la réelle frustration de cette femme. Oui, elle voulait un garçon, mais plus encore. Encombrée par ses seins, ses hanches, son bassin, son ventre, ma mère désirait un pénis pour elle toute seule […] » (la narratrice lesbienne parlant de sa propre mère, dans le roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 42) ; « Les gens butent sur mon nom, le début ne va pas avec la fin, ils ont l’impression que le prénom est celui d’une fille… » (Garnet Montrose, le héros homosexuel du roman Je suis vivant dans ma tombe (1975) de James Purdy, p. 24) ; « Je pourrai me montrer enfin sa digne fille, et lui faire le plaisir de lui ressembler, lui qui a toujours cru me cacher sa déception de ne pas m’avoir réussie garçon. » (Émilie, l’héroïne lesbienne parlant de son père, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 187) ; « C’est vraiment dommage que notre jeune demoiselle ne soit pas un garçon. » (Ana à son mari Sir Philip concernant leur fille lesbienne Stephen, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 55) ; « L’idée qu’Anna pourrait très bien lui donner une fille ne sembla pas un moment effleurer son esprit ; Sir Philip voyait en elle une mère capable de ne donner que des fils. » (op. cit., p. 18) ; « D’ailleurs, leur enfant portera un nom masculin : Stephen. Le fils qu’ils attendaient semblait long à venir. […] Stephen resta ainsi le coq du nid. » (op. cit., p. 21) ; etc.

Par exemple, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, Miguel, le jeune père (qui ne tardera pas à se déclarer homosexuel) d’un petit bébé qui s’appellera comme lui, s’amuse à le féminiser (« Miguelina ») devant le ventre arrondi de sa femme Mariela… démarche qui amuse moyennement cette dernière. Dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, Juliette, l’héroïne lesbienne, est vue comme un garçon par son grand frère Adrien. Dans le film « Hollywood malgré lui » (2004) de Pascal-Alex Vincent, Adrien Perreti a été pris toute sa vie pour une fille. Dans la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel, l’un des protagonistes homosexuels insiste sur le poids de la projection sexuée de ses parents quand il était bébé, pour expliquer l’émergence de son homosexualité. Dans le sketch « Sacha » de Muriel Robin, Bruno, le héros homosexuel, s’est fait appeler « la chochotte » par son père étant petit ; et ses parents ont toujours voulu une fille. Dans le film « Attitudes » (2005) de Xavier Dolan, Jules, le héros homosexuel, est traité de « p’tit gars à sa maman » par un camarade du collège. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, Joaquín, à 15 ans, est traité de « poupée de porcelaine » par son père et finit par intégrer la suspicion d’homosexualité qui pèse sur lui lors de la conversion qu’il surprend entre ses parents : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’il soit un pédé ? » Dans le film « Mann Mit Bart » (« Bearded Man », 2010) de Maria Pavlidou, l’héroïne lesbienne, Méral, étant petite, a été considérée par ses parents comme une femme à barbe. Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, veut écrire une pièce racontant l’histoire d’« un garçon qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu’il était homosexuel ». Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Charlène est surnommée « Charlie » par ses camarades du lycée.

La projection parentale n’est pas nécessairement sexuée : les géniteurs du héros font parfois simplement peser sur ses épaules le poids de leurs attentes narcissiques, irréalistes et démesurées : cf. le roman Un Garçon parfait (2008) d’Alain Claude Sulzer, le film « The Perfect Son » (2000) de Leonard Farlinger, etc. Par exemple, dans la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti, Djalil reproche à sa mère « la dureté de ton regard ». Dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Isabelle, la mère porteuse présumée, appelle son hypothétique fils « Superman ». Dans la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset, Marianne compare son fils à un dieu. Dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener, le père de Claire (l’héroïne lesbienne) lui dit qu’« elle est parfaite ».

« Ses parents l’étouffent depuis son plus jeune âge. Il croule sous le poids de leurs ambitions et de leurs attentes. » (Thibaut de Saint Pol, N’oubliez pas de vivre (2004), p. 155) ; « J’étais la fille la plus brillante et ambitieuse [pour mes parents]. » (Florence, l’héroïne lesbienne de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Ses parents l’imaginent tellement et si bien, tant le pensent, le repensent, l’espèrent, le caressent, le gnognotent et le bercent, qu’un jour Vincent Garbo se met à exister, à exister vraiment, quoique toujours pas né et même pas loin de là. […] Vincent Garbo ayant enfin l’âge de son portrait. » (Quentin Lamotta, Vincent Garbo (2010), p. 36) ; « Regarde : tu es beau, intelligent, bon élève. Tes parents vivent dans le mythe d’un fils parfait. » (Chris à son amant Ernest, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 112) ; « Notre petit génie » (Petra parlant de l’enfant qu’elle attend avec Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 16) ; « Je suis sûr que t’étais l’enfant parfait. » (Bryan s’adressant amoureusement à son amant Tom, dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) ; etc.

Le regard homophobe ou violent dont le héros homosexuel pâtit, contre toute attente, vient très souvent de ses propres amants, et des mots ou yeux qui désirent actualiser l’homosexualité : « À cause de ce regard sur moi, la virginité en moi se sent soudain violée. » (l’un des protagonistes homosexuels de la pièce Dans la solitude des champs de coton (2009) de Bernard-Marie Koltès) ; « Il m’a brûlé le doigt du regard. Et maintenant, ça me fait mal. » (Jeanne parlant du Vrai Facteur, dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi) ; « Tu t’es retourné et m’as jeté un dernier regard, comme le matador avant de quitter l’arène qui regarde une dernière fois le taureau qu’il vient de terrasser, pour être certain qu’il est bien en train d’agoniser. Ne t’inquiète pas, je suis ce taureau, je suis dans le même état. Tu n’as pas raté ta cible. Tes paroles et tes gestes méprisants me transpercent toujours le cœur. Comme ce taureau, je vis mes derniers instants, je ne m’en relèverai pas. » (Bryan à son amant Kévin dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, pp. 306-307) Par exemple, dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, le narrateur homosexuel reconnaît ses pairs homosexuels à « leurs regards insistants, cette façon languide de se tenir » (p. 28). Dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, la pesanteur des lieux de drague homosexuel où tous se regardent et jouent sur le poids des regards est très bien rendue.

d) La soumission plus ou moins naïve aux regards et à l’insulte/la flatterie :

Loin de remettre en cause cette violence verbale ou visuelle, le personnage homosexuel la reproduit souvent. En effet, il surévalue à outrance le regard ou les mots des autres. Et quand il chante les siens, c’est généralement qu’il fait preuve de narcissisme et qu’il se prend pour un Dieu-artiste. Il se met alors à ne vivre que pour être vu, à s’exhiber, à adorer les cancans : « Le commérage est beaucoup plus intéressant que les monuments d’une ville, […] il constitue tout l’enchantement de nos existences. » (Antonio de Hoyos, Las Frecuentaciones De Mauricio, 1917) ; « J’ai toujours été fasciné par la magie des mots. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 304) ; « Les mots ont sur moi un grand pouvoir. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 197) ; « Tout passe par les yeux. » (l’un des protagonistes dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « C’est la reine des rumeurs et des ouï-dire. Simone a la réputation d’être une fille volage et le fait qu’elle ait frayé autrefois avec un Boche n’arrange rien. C’est le genre de femmes que les gens bien-pensants haïssent. » (Thibaut de Saint-Pol, À mon cœur défendant (2010), p. 175) ; etc. Par exemple, dans le roman Les Dix Gros Blancs (2005) d’Emmanuel Pierrat, Juan, le héros homosexuel, est décrit comme « l’amateur de potins », la langue de pute, la gossip girl. Dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, Russell écoute, affligé, les médisances homophobes d’un groupe de jeunes dans le bus. Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Manon se fait surnommer « Manon le Poison » et ne s’en remet pas.

Le héros homosexuel cache mal sa complicité mi-haineuse mi-complaisante avec le « mauvais œil » (le statut de victime que lui donne sa paranoïa ne fera pas longtemps illusion…) : il se met à accorder aux mots et aux regards le pouvoir qu’ils n’ont pas, comme s’il était leur marionnette, leur serviteur, ou qu’il se servait d’eux pour ne pas assumer sa propre homophobie/homosexualité/haine de soi/ses propres complexes : « C’est le regard des autres qui est difficile à supporter. » (Ludo, le héros transsexuel de la pièce Transes… sexuelles (2007) de Rina Novi) ; « Le plus dur, c’est le regard des autres. » (Bryan, le héros gay parlant de son homosexualité, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 109) ; « Le regard des autres sur ce que je suis avait été le drame de ma vie. » (Ednar, le héros homosexuel du roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 169) ; « Stephen était assaillie par l’ancien soupçon qui l’avait hantée depuis l’enfance : elle s’imaginait que l’on se riait d’elle. Elle était si sensitive qu’une phrase à demi entendue, un mot, un coup d’œil la bouleversaient intimement. […] Elle croyait toujours que chaque mot, chaque coup d’œil étaient une allusion à sa personne. […] Mais Stephen haïssait parfois son isolement. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, pp. 101-102) Par exemple, dans la chanson « La Chanson de Jérémie » de Bruno Bisaro, Jérémie, le jeune adulte homosexuel, dit « être crucifié par les regards ». Dans le one-man-show Comment j’ai mangé du chien (2002) d’Evgueni Grichkovets, il est question de « certains bruits étranges » concernant la suspicion d’homosexualité pesant sur un homme dans son milieu professionnel. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, Adèle, l’adolescente post-pubère, boit comme du petit lait tout ce qu’elle entend de ses profs en cours ; et son soi-disant lesbianisme naît clairement de la pression naît de la pression sociale à « niquer », à « faire couple » obligatoirement (ses amies la poussent d’abord dans les bras de Thomas).

e) La rumeur, la réputation, ou la vue : filles de l’homosexualité ?

En général, la rumeur ou les regards qui accompagnent le héros homosexuel concernent l’homosexualité : cf. le roman La Mala Fama (1922) d’Álvaro Retana, le film « Sotvoreniye Adama » (« La Côte d’Adam », 1993) de Yuri Pavlov, le film « Fucking Amal » (1998) de Lukas Moodysson, le film « Charlotte dite Charlie » (1995) de Caroline Huppert, la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou, le film « Pauline » (2009) de Daphné Charbonneau (la rumeur d’« être une gouine »), la chanson « Il jouait du piano debout » de France Gall (dédiée au chanteur Elton John), le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann, le film « The Children’s Hour » (« La Rumeur », 1961) de William Wyler (avec la rumeur de lesbianisme conduisant au suicide de l’héroïne lesbienne et à la fermeture d’un pensionnat de jeunes filles), la pièce Ma Double Vie (2009) de Stéphane Mitchell, etc.

Souvent, le personnage homosexuel apprend son homosexualité par un message écrit sur un mur. « C’est seulement lorsque Jane leva les yeux et vit les mots ‘Lesben Raus !’ tracés en grandes lettres maladroites sur leur porte d’entrée qu’elle comprit que c’était de la peinture. » (Jane, l’héroïne lesbienne lisant sur le seuil de l’appartement qu’elle partage avec Petra sa compagne « Les Lesbiennes : dehors ! », dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 143) Par exemple, dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, l’inscription « LE PRÊTRE EST UNE PÉDALE » est marquée en rouge sur la porte de la maison du père Adam. Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel, s’arrête dans une rue de San Francisco pour y lire un tag rouge énorme « PÉDÉS = SIDA CREVEZ ! » inscrit sur un matelat. Dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2002) de Fabrice Cazeneuve, Vincent, le futur héros homo, découvre un graffiti sur un mur du lycée le traitant de « pédé ». Toute la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov porte sur un quiproquo et la rumeur infondée de lesbianisme qui pèsent sur deux camarades à la base hétéros, Amy et Karma. Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Ron, pourtant hétérosexuel, se voit stigmatisé comme homosexuel parce qu’il a le Sida : sur sa maison est inscrit en gros en peinture « Attention ! Sang de pédé ! ». Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Charlène, l’héroïne lesbienne, voit sur sa table de lycée des graffitis sur elle qui l’injurient : « Charlie la pute ! » Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, la porte du domicile de Nathan, le héros homo, porte une grosse inscription noire à la bombe « SALE PD DÉGAGE ! ».

« On dit que ton petit ami est un gay. » (cf. la chanson « Laisse parler les gens » du groupe Dealer de Zouk) ; « C’est quoi, la Rumeur n°1 dans le show-biz ? C’est l’homosexualité. » (Anthony Kavanagh dans le one-man-show Anthony Kavanagh fait son coming out, 2010); etc.

Par exemple, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, il est énormément question, en lien avec l’homosexualité, du poids écrasant de la rumeur dans la communauté juive, rumeur baptisée « lechon ha-ra » (p. 157). Dans le spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde (2008) de Philippe Robin-Volclair, l’homosexualité d’Ernest est née d’un commérage, d’un simple téléphone arabe. Dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar, Stéphane, le héros homosexuel, raconte qu’il se faisait traiter de « pédé » à la danse, lorsqu’il était adolescent. Dans le film « Only The Brave » (1994) d’Ana Kokkinos, Alex se bat avec une autre fille qui l’a traitée de « lesbienne » dans les toilettes du lycée. Dans le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, Zac se fait traiter de « fifille » par son père, et de « fif » à l’école. Dans le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder, la rumeur sur l’homosexualité de Watson se diffuse comme une traînée de poudre pendant une fête. Dans le film « Passion » (1964) de Yasuzo Masumara, c’est la rumeur d’homosexualité qui crée le désir homosexuel. Le film « Le Placard » (2001) de Francis Veber illustre bien que les croyances et les regards l’emportent sur la soi-disant « réalité » homosexuelle : « Vous verrez. Ce qui va changer, c’est le regard des autres. » déclare Jean-Pierre Belone, le voisin homosexuel du héros hétérosexuel François Pignon, qui se fera passer pour homosexuel afin de ne pas perdre son travail.

De manière à la fois étonnante et déconcertante, le héros homosexuel donne raison à la rumeur, à l’insulte, à l’image déréalisante, sexiste et homophobe qu’on projette sur lui : « Moi, les lazzis, les quolibets, me laissent froid puisque c’est vrai. Je suis un homme, oh ! comme ils disent. » (cf. la chanson « Comme ils disent… » de Charles Aznavour) ; « Écolier, collégien, lycéen, je n’ai jamais su au juste ce que signifiait ce mot barbare : homosexuel, injure que les garçons de mon âge et moi-même nous accolions, telle quelle ou sous l’un des avatars populaires, au nom de toute personne qui se trouvait en travers de notre chemin. Les enfants ne se doutent pas à quel point cette langue qu’on leur transmet comme un pigeon blanc, est en réalité une langue de bois, qui bat l’humain comme linge au lavoir. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 17) ; « J’ai 22 ans et je vis toujours chez mon père. En plus, il est persuadé que je suis une fille de 2 ans. Du coup bah… je m’appelle Sophie. » (Bill dans la pièce éponyme (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Non, mais, des fois… que vous me prendriez pour un voleur ?… » (André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1925), p. 102) ; « J’ai cru qu’à m’insulter de ‘tapette’… ils l’avaient lu sur mon front. » (Fabrice, le héros homosexuel de la B.D. Journal (1) (1996) de Fabrice Neaud) ; « C’est drôle, tout se mélange dans ma tête. On a une chose en soi dont on ignore tout car on ne le soupçonne même pas. Et soudain un soir, par ennui, une enfant raconte un mensonge. Et c’est là qu’on en prend conscience. On s’interroge : l’a-t-elle vu ? L’a-t-elle senti ? » (Martha, l’héroïne lesbienne du film « The Children’s Hour », « La Rumeur » (1960) de William Wyler, évoquant une écolière qui l’a « grilléé » par rapport à son homosexualité) ; « On m’a tellement fait comprendre que j’étais une brebis galeuse que j’ai fini par le devenir. » (Mathieu Amalric dans le film « Alice et Martin » (1997) d’André Téchiné) ; « Untel te traitait de pédé, mais c’était pour déconner. Tu ne vas pas me dire que t’es comme ça quand même… ??? » (Johnny à son futur amant Steven, dans le film « Get Real », « Comme un garçon » (1998) de Simon Shore) ; « Il a vu dans vos yeux tant de haine qu’il s’est cru un instant plus le même. » (cf. la chanson « Devant soi » de Mylène Farmer) ; « L’insulte, c’est comme le mot, il te fait devenir ce qu’il dit. Il te change. » (Franck, le héros homosexuel de la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Tu t’en empares… et tu la revendiques. » (Mark, le chef de l’association LGBT londonienne, parlant de l’insulte homophobe, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; « Si Maria faisait courir le bruit que Jane était une espèce de prédatrice lesbienne avec un penchant pour les adolescentes, la vie à Berlin pouvait devenir impossible. » (Jane parlant de Maria la prostituée, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 168) ; etc. Par exemple, dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner, Joe, alors qu’il était marié, finit par s’avouer vaincu par la suspicion d’homosexualité qui pèse sur lui. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, la rumeur de lesbianisme déferle sur Sonia et Clara : elles finiront par lui obéir… alors que tout était parti pourtant d’un banal exercice de respiration abdominale qu’elles faisaient ensemble, et qui a été vu d’un groupe de garçons à l’esprit mal tourné. Dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, Léo et Gabriel deviennent homos en obéissant à la suspicion d’homosexualité qui pèse sur eux, à cause de Fabio et de sa bande. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, se fait traiter d’homo par ses camarades et ne sait pas ce que ça veut dire : « C’est quoi, une tapette ? » demande-t-il à Juan et à Teresa. Il finira par devenir homo. Dans l’épisode 86 « Le Mystère des pierres qui chantent » de la série Joséphine Ange-gardien, diffusée sur la chaîne TF1 le 23 octobre 2017, Louison est grillée pour son homosexualité par des photos prises sur téléphone portable à une soirée, où elle enlace – à la base amicalement – sa meilleure amie Clara. « La rumeur qui lui dit qu’elle est homo » (Joséphine) finit par emporter Louison, qui finit par se déclarer « lesbienne ».

Dans le téléfilm Fiertés de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018, Victor, le héros homo de 17 ans, reçoit un appel téléphonique anonyme de gars de son lycée qui se font passer pour homosexuels afin de lui soutirer son secret. Une fois qu’il confirme à demi-mot la rumeur, ces derniers lui balancent : « Tout le monde savait que t’étais une pédale ! », avant de raccrocher. Quand la mère de Victor lui demande qui c’était, il invente une excuse : « C’est un remplacement pour un match de foot, et j’pourrai pas. » En réalité, Victor, à l’âge adulte, finit par intégrer dans sa tête la rumeur d’homosexualité, même si face à son père il continuera de répéter le discours appris de l’indifférence au qu’en dira-t-on : « On s’en fout du regard des gens. On vit pas sa vie en fonction du regard des gens. Je te signale que moi aussi j’ai dû me défendre contre le regard des gens. »

Chez le héros homosexuel, la focalisation sur le regard – des autres ou le sien – est souvent le signe à la fois du voyeurisme et de la paranoïa, bref, de la schizophrénie et de l’idolâtrie : « Goliatha, le rat me regarde ! J’ai peur ! » (L. dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « On raconte que quand les ‘Boludos’ vous regardent dans les yeux vous restez figé dans la même position pour l’éternité. On a trouvé sur leur chemin d’innombrables statues en lave représentant des êtres humains et des animaux à l’expression effrayée. » (cf. la nouvelle « La Déification de Jean-Rémy de la Salle » (1983) de Copi, p. 58) C’est finalement bien logique : l’esprit schizophrène a tendance à prendre les mots et les images pour des choses bien réelles, ses désirs et ses peur pour des faits. Pour lui, le mot « chien » mord, et le mot « amour » aime.

C’est finalement l’étiquette « l’homosexuel » ou « la lesbienne » ou « l’amour homosexuel » qui blesse réellement le héros homosexuel (car cette étiquette le réduit à son désir et ne repose pas sur le Réel) plus que les regards en eux-mêmes (qui parfois sont des reflets du Réel et de l’Amour).

f) La destruction iconoclaste des regards et des mots : la collaboration molle, qui passe par l’indifférence ou l’orgueil forcé

Comme le personnage homosexuel est vexé de reproduire comme un mouton cette violence verbale et visuelle qu’il a subie, il se met par fierté mal placée à mépriser à outrance le regard ou les mots des autres, à jouer l’indifférence, ou au contraire à les revendiquer comme siens dans la débauche d’exhibition et de caricature, alors que ces derniers pourraient le faire grandir, le ramener au Réel, l’ouvrir à la relation, et le renvoyer à la conscience de ses actes : « Tu dois apprendre à ignorer le regard des autres ; à force, tu verras, ça glissera sur toi sans t’atteindre. » (le professeur de littérature gay de Vincent, le héros homosexuel du téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve) ; « Le mépris […], les injures […], les impostures caricaturales, c’est impossible de les ignorer. […] Le premier courage dans une vie, c’est de résister à cette méchanceté-là, absolument gratuite. » (Leo, l’un des héros homosexuels du roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 116) ; « La rumeur ne m’atteint pas car mon cœur ne l’entend pas. » (Louise, le personnage trans M to F, dans la chanson du téléfilm « Louis(e) » (2017) d’Arnaud Mercadier) ; « ‘Je suis ailleurs’ […] En énonçant cela, j’ai admis de n’être rien aux yeux du monde, pour toujours. » (idem, p. 127) ; « Cela faisait des années que nous nous étions approprié l’hortensia. Dedans, nous étions invisibles, hors de portée de la maison, des regards du dessus et alentour. » (le couple lesbien Ronit et Esti, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, pp. 212-213) ; « Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir, à l’abri des regards, je défie le hasard. […] Je me fous bien des qu’en dira-t-on, je suis caméléon. » (cf. la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer) ; « Les histoires de cœur ont vocation à demeurer secrètes, que c’est dans le secret qu’elles s’épanouissent le mieux à ce qu’on prétend. Le secret, bien sûr, est une forme de pudeur, une manière de timidité. Il est ce silence qui nous protège du regard des autres dont on ignore, par avance, s’il sera bienveillant, neutre ou malveillant. » (Philippe Besson, En l’absence des hommes (2001), p. 144) ; « Avec une perruque, j’accepte votre regard, je déclare votre jugement moins lourd sur moi… vous pouvez me trouver belle et laide, vous pouvez me regarder, me dévisager avec un sourire aux lèvres, une larme dans les yeux ou plisser le front, je ne suis plus moi-même… Je m’en fous je ne suis pas là. Je joue pour moi, pas pour vous. » (l’Actrice dans la pièce Parano : n’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier)

Par exemple, dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, la scène du bus, où Russell, l’un des deux héros homosexuels, entend un groupe de jeunes tenir des propos très homophobes et caricaturaux sur les « folles », montre parfaitement le mépris affiché du réalisateur pour la rumeur homophobe. Dans sa chanson gay friendly « A Quién Le Importa », la chanteuse espagnole Alaska invite la communauté interlope à faire fi des regards d’autrui et de la rumeur sociale.

Parfois, la négativité du regard social est à l’image du mépris misanthrope/de la peur que le héros homosexuel a initialement porté(e) à ses pairs, au désir et à la sexualité : « Quand je leur jetais de nouveau un regard, elles [Varia et sa copine] s’étaient transformées en monstre à deux têtes et ricanaient de plus belle, en renversant à tour de rôle leurs chevelures blonde et brune. » (Jason, l’un des héros homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, pp. 59-60) ; « Mes petits frères me regardaient déjà comme un étranger, parce que je ne voulais pas faire de sport en club avec eux et que je préférais rester dans mon monde. » (Mourad, l’un des héros homosexuels du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 337) ; etc. Par exemple, dans le film « Rimbaud Verlaine » (1995) d’Agnieszka Holland, quand Paul Verlaine demande à son amant Arthur Rimbaud ce qu’il craint le plus, ce dernier lui répond : « Que les autres me voient comme moi je les vois. »

FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION

PARFOIS RÉALITÉ

La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :

a) Importance de la rumeur et des regards :

Dans les discours des personnes homosexuelles, il est souvent question de la rumeur ou des regards : « Combien de fois m’y suis-je fait traiter de ‘pédé’ ou d’autres mots équivalents ? Je ne saurais le dire. Du jour où je la rencontrai, l’insulte ne cessa plus de m’accompagner. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 201) ; « Elle choisit pas le chemin le plus facile pour elle. Y’a toujours un regard, le regard des autres. » (Vincent, le père de Sarah, lesbienne, dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy de l’émission Tel Quel diffusée le 14 mai 2012 sur la chaîne France 4) ; « J’étais appelée le garçon manqué.F to M, pendant le débat « Transgenres, la fin d’un tabou ? » diffusé sur la chaîne France 2 le 22 novembre 2017) ; etc. Ce n’est pas un hasard si le groupe musical lesbien Gossip signifie « ragots » en anglais.

b) La violence verbale ou visuelle :

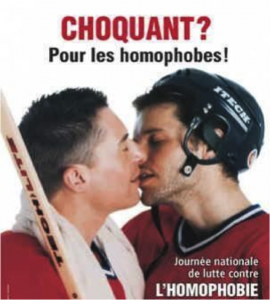

En général, la rumeur et les regards dont les individus homosexuels parlent sont violents, isolants, et insultants. Certains évoquent « les regards qui font mal » (Corinne, femme lesbienne, dans l’émission Ça se discute, diffusée sur la chaîne France 2, le 18 février 2004). « C’est le regard des autres qui me posait problème. » (Michel, témoin homosexuel dans l’essai La Vie sexuelle en France (2002) de Janine Mossuz-Lavau, p. 357) ; « Le regard des autres est peut-être ce qui me dérange le plus. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 62) ; « ‘Tapette’ (ou « Brouteuse » pour l’affiche des femmes lesbiennes) : Il y a des mots qui font mal. » (cf. la campagne publicitaire d’S.O.S. Homophobie, Paris, avril 2008) ; « À dix ans, je volais sans remords des gens que j’aimais et dont je connaissais la pauvreté. On s’en aperçut. Je crois que le mot de voleur me blessa profondément. » (cf. un extrait non-publié de Jean Genet, Journal du voleur (1947), cité dans le Magazine littéraire, n° 313, septembre 1993, p. 16) ; « La femme, celle qui vit son amour d’une autre femme, dans la splendeur d’un (re-)commencement, sent le regard d’autrui, interrogateur, hostile, soupçonneux, comme une ombre qui tente de s’allonger sur son bonheur. » (Geneviève Pastre, De l’amour lesbien (1980), p. 38) ; « Ednar en veut précisément à ses compatriotes îliens qui jadis l’ont couvert de honte, d’insultes et de mépris. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, Un Fils différent (2011), p. 81) ; « La plupart du temps ils me disaient ‘gonzesse’, et ‘gonzesse’ était de loin l’insulte la plus violente pour eux. […] Même ma mère disait d’elle ‘j’ai des couilles moi, je me laisse pas faire’. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 30) ; « Les mots ‘maniéré’, ‘efféminé’, résonnaient en permanence autour de moi dans la bouche des adultes : pas seulement au collège, pas uniquement de la part des deux garçons. Ils étaient comme des lames de rasoir, qui, lorsque je les entendais, me déchiraient pendant des heures, des jours, que je ressassais, me répétais à moi-même. » (idem, p. 84) ; « La rumeur s’était répandue et les regards au collège se faisaient de plus en plus insistants. Les ‘pédé’ se multipliaient dans les couloirs, les petits mots retrouvés dans le cartable ‘Crève tapette’. Dans le village, où j’avais été jusqu’alors relativement épargné par les adultes, les insultes sont apparues pour la première fois. » (idem, p. 162) ; « C’est quand même toujours très déstabilisant de remarquer les regards différents et qui peuvent être des fois assez durs à supporter. » (Lucien, jeune homme homosexuel, dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010) ; etc.

Par exemple, au collège de Rossall, on appelait J. R. Ackerley « la fille » et ses camarades de classe commençaient à faire des allusions à son homosexualité. Au collège, on traitait Tennessee Williams de « Sissy » ; même son propre père appelait l’enfant invalide « Miss Nancy ».

c) La violence du regard et des mots prend la forme de l’amour parental idéalisant ou de l’amour homosexuel :

La violence verbale ou visuelle que beaucoup de personnes homosexuelles ont subie a pu s’opérer, paradoxalement, sous couvert d’intentions positives, flatteuses et idéalisatrices. Elle se présente alors sous deux formes : la projection (souvent sexuée, voire asexualisante et angéliste) parentale et sociale, ou bien la projection amoureuse.

Il est fréquent que le sujet homosexuel né garçon soit, dès sa plus tendre enfance, considéré comme une fille, et que la future femme lesbienne ait été prise pour un garçon : « Le regard et la conviction des parents sur le sexe de leur enfant sont absolument déterminants pour le développement de l’identité sexuelle de celui-ci. C’est même le facteur le plus important, comme on le voit à propos des enfants intersexuels. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), pp. 66-67) ; « Maman désirait une fille. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 13) ; « Juste avant ma naissance, elle [ma mère] avait demandé à mon père d’acheter de la layette bleue, or tous les vêtements qu’il a rapportés étaient de couleur rose ! J’ai eu l’impression que mon destin avait été scellé alors que j’étais encore dans le ventre de ma mère… » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 91) ; « Ma mère qui m’avait étreint dans ses bras dès mes premiers cris, n’avait pas trouvé mieux que de verser une larme en susurrant ‘Mon petit flamant’, ignorant réellement tout de cette appellation et de l’impact que cela aurait dans sa vie. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 11) ; « Ton père voulait avoir un gosse, bon, il voulait une petite fille, mais on t’a eu toi, il voulait l’appeler Laurenne, j’avais râlé, je veux plus de fille, plus de pisseuse, et donc on t’a eu toi vu qu’on avait perdu l’autre. » (la mère s’adressant à son fils Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 76) ; etc. Par exemple, Marguerite Smith, la mère de l’écrivaine lesbienne Carson McCullers, espérait au départ un garçon quand sa fille est née. Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, on découvre que la Reine Christine, pseudo « lesbienne », a été méprisée par ses parents dès sa naissance : « Tu es une fille et la déconvenue est grande. » (Christine se parlant à elle-même à la deuxième personne) ; « Tu nais, coiffée de la tête jusqu’aux genoux, toute velue. Ta mère te trouve repoussante. » (idem) Elle est élevée comme un garçon, restera célibataire toute sa vie.

La projection parentale n’est pas nécessairement sexuée : les géniteurs du sujet homosexuel font parfois simplement peser sur ses épaules le poids de leurs attentes narcissiques, irréalistes et démesurées : « Ces prodiges prématurés d’esprit qui deviennent au bout de quelques années des prodiges de bêtise ! Quelle famille ne possède son enfant prodige ? » (l’écrivain français homosexuel Raymond Radiguet, en septembre 1920) ; « Mes parents ont toujours vu grand pour moi et j’ai toujours peur de les décevoir et de me décevoir à mon tour de ne pas avoir été à la hauteur de leurs espérances. On ne devrait pas vivre sa vie pour ses parents. On devrait d’abord la vivre pour soi… mais inconsciemment je sais bien qu’ils ont raison. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 67) ; « Régine, qui avait des parents octogénaires, se plaignait de ce qu’ils étaient complètement déphasés par rapport à notre époque. Elle était fille unique et semblait, comme moi, avoir du mal à supporter le poids écrasant de leurs attentes. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 232) ; etc.

Dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), l’écrivaine lesbienne Paula Dumont raconte combien elle a souffert que ses parents aient attendu un garçon à sa place : « Je ne comprends pas pourquoi on parle de moi au masculin. Enfin, toute entière livrée à cette vallée de larmes, je pousse mon premier cri. […] Tout me porte à penser que ma mère aurait préféré accoucher d’un mâle […]. » (pp. 13-14). Pendant toute son adolescence, elle tente d’« échapper au poids de leurs attentes et de leur anxiété » (p. 42)

Dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) Yves Riou et Philippe Pouchain, on apprend que l’acteur Jean Marais est né juste après le décès de sa sœur Madeleine et que sa mère l’a élevé comme une petite fille parce qu’elle n’a pas dépassé ce deuil : « Enlevez-le, je ne veux pas le voir ! » a-t-elle dit dans la salle d’accouchement face à son enfant. Après, elle tentera de rattraper l’acte de trahison par une complicité singée avec lui : « Après, ma mère m’a adoré et j’ai adoré ma mère. Comme ma mère aurait voulu une fille, elle me traite en fille. » (Jean Marais)

Le regard homophobe ou violent dont beaucoup de personnes homosexuelles pâtissent, contre toute attente, vient très souvent de leurs propres amant(e)s, et des mots ou yeux qui désirent actualiser l’homosexualité : « J’avais désormais une image. Une étiquette officielle. Un label. Le garçon efféminé. La petite femme. On allait passer sur moi. On allait chaque jour et de plus en plus abuser de moi. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 28) ; « Un beau jour, mon regard croisa celui d’un garçon qui ne cessait de cocher, je ne sais quoi, dans son journal. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 99) ; « Non, je n’ai jamais été violé et abandonné comme par ce regard en une seconde et en pleine rue, subtil, sagace, sûr de son harpon et sans remords… Cet homme… s’est retourné tout d’un coup et, me dévoilant son visage d’Archange, m’adressa face à face ce message d’une langueur, d’une ferveur et à la fin d’une férocité qui n’avaient plus rien d’humain… Il y avait bien dans mon allure quelque chose de particulier ce matin, d’étrange, puisqu’un peu plus loin j’éveillai chez un autre inconnu la même curiosité passionnée ou le même soupçon et à la fin la même complicité spontanée et parfaite, le même assentiment sans réticence, le même éphémère et complet don de soi dans un seul regard, plus grave qu’une nuit d’amour. » (Marcel Jouhandeau, Carnets de Don Juan (1947), p. 96) ; « Il n’était pas mon genre. Pas du tout même. Mais il me regardait. Ses yeux étaient noirs, grands, profonds. Quand il les braquait sur moi, je ne savais que faire. Je devenais timide, petit enfant bien élevé. Malgré moi j’étais comme hypnotisé par un je-ne-sais-quoi en lui qui me dépassait, me transportait et qui se logeait dans son regard perçant et légèrement ironique. » (Abdellah Taïa à propos d’un de ses amants potentiels, Javier, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 36) ; « Soudain, j’ai remarqué le regard fixe d’un jeune homme qui était dans un fiacre avec sa femme et leurs deux enfants, si je ne me trompe. Il m’a reconnu. J’ai reçu un coup moral, et j’ai changé de direction. Je suis devenu tout rouge, mais j’ai continué ma chasse aux cocottes. » (Vaslav Nijinski parlant de son passage sur les Grands Boulevards à Paris, dans ses Cahiers, 1918-1919) ; « Je pense que les homosexuels éprouvent, peut-être inconsciemment, un tel poids d’opprobre sur leur être, au simple énoncé de ce mot, alors qu’il ne devrait s’agir que d’une lucidité sur leur vie, que la notion de péché est brouillée pour eux comme la surface d’une mare frôlée par les ailes d’un martin-pêcheur. » (Henry Creyx, Propos décousus, propos à coudre et propos à découdre d’un chrétien homosexuel (2005), p. 69) ; etc.

Pour ma part, j’ai, encore à l’heure actuelle, très souvent deviné des homosexualités rien qu’en observant chez les gens qui m’entouraient un regard blessé et blessant, ou des mots assassinés/assassins. Les yeux des sujets homosexuels, surtout ceux des dragueurs, sont des revolvers de la désespérance violente.

d) La soumission plus ou moins naïve aux regards et à l’insulte/la flatterie :

Loin de remettre en cause cette violence verbale ou visuelle, beaucoup de personnes homosexuelles la reproduisent et la croient réelle. Par démagogie ou absence de sens critique, elles applaudissent au « Roi Point de vue », à la « Déesse Opinion », aux médias, aux commérages : « Ce sont les regardeurs qui font le tableau. » (Marcel Duchamp) Et quand elles chantent leurs propres regards ou mots, c’est généralement qu’elles font preuve de narcissisme et qu’elles se prennent pour des Dieu-artistes. Elles se mettent alors à ne vivre que pour être vues, à s’exhiber, à s’écouter parler, à adorer les cancans, les ragots. Je connais un bon nombre de personnes homosexuelles qui s’intéressent aux ragots et qui consomment de la press people.

Leur faiblesse pour les yeux et les mots déréalisants est d’autant plus forte quand elle concerne la présomption d’homosexualité. Elles appliquent sur elles-mêmes le masque du coming out avant même de savoir ce qu’il signifie et ce qu’il cache : « Pendant toute mon adolescence, je me suis fait traiter de tapette. Je n’ai jamais eu de désir pour les hommes. On me disait que j’étais pédé et je ne savais même pas ce que c’était… » (un témoin homosexuel cité dans l’essai Mort ou Fif (2001) de Michel Dorais, p. 47) ; « À l’école, j’étais un pédé. C’était sûr. Un sale petit pédé, même si je ne savais pas vraiment ce que c’était. » (Christophe Tison, Il m’aimait (2004), p. 35) ; « J’ai eu des relations homosexuelles assez jeune, mais sans avoir conscience de ce qu’était l’homosexualité. » (un témoin homosexuel cité dans l’essai Homosexualités masculines et morale chrétienne (1985) de Xavier Thévenot, p. 37) ; « Pédé… je ne savais même pas ce que ça voulait dire. » (Julien, témoin homosexuel cité dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 51) ; « C’est bizarrement plus les autres qui m’ont renvoyé cette image-là que moi-même. » (Olivier, témoin homosexuel du documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) ; « La première fois que j’ai entendu le mot homosexuel, c’était à la radio, j’avais quatorze ans, et j’écoutais la radio le soir tard, dans mon lit. » (Lidwine, femme lesbienne de 50 ans, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 64) ; « Dans le couloir ils m’ont demandé qui j’étais, si c’était bien moi ‘Bellegueule’, celui dont tout le monde parlait. Ils m’ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années, ‘C’est toi le pédé ?’ En la prononçant ils l’avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L’impossibilité de m’en défaire. » (Eddy Bellegueule dans son roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, pp. 15-16) ; « N’importe où où je vais, je pense qu’il y aura toujours des insultes. » (Sofiane, musulman homosexuel de vingt ans, dans le documentaire « Du Sollst Nicht Schwul Sein », « Tu ne seras pas gay » (2015) de Marco Giacopuzzi) ; etc.

Cette soumission aux mots et aux regards d’autrui se fait passer pour de l’amour, de l’écoute, du sens artistique, alors qu’elle est le signe d’un gros manque de personnalité, d’un effondrement identitaire, et d’un désir incestueux/homosexuel de fusionner avec les individus qui nous entourent : « J’aime les autres et n’existe que par eux. » (Jean Cocteau cité dans l’article « Le Journal de l’inconnu » de Gérard de Cortanze, dans le Magazine littéraire, n°423, septembre 2003, p. 55) ; « Tout homme qui place sa vérité dans son Être-pour-l’autre se trouve dans une situation pré-pédérastique. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet (1952), p. 98)

Dans son excellente biographie de Jean Genet Saint Genet comédien et martyr (1952), Jean-Paul Sartre insiste sur la naïveté, le caractère influençable et « l’idolâtrie de Genet » (p. 169) : « On lui a dit qu’il était méchant, il le croit donc. » (p. 46) ; « Le regard des adultes est un pouvoir constituant qui l’a transformé en nature constituée. » (p. 63) ; « Une condamnation peut être ressentie comme un viol. » (p. 98) ; « Genet, sexuellement, est d’abord un enfant violé. Ce premier viol, ce fut le regard de l’autre, qui l’a surpris, pénétré, transformé pour toujours en objet. » (p. 96)

L’injure est même mise à la place de Dieu par Didier Eribon dans son essai Réflexions sur la question gay (1999) : « Au commencement il y a l’injure. » L’écrivain français Jean Genet, en définissant l’insulte comme « un mot vertigineux venu du fond des âges », la prend limite comme l’origine de l’existence humaine.

La majorité des personnes homosexuelles surévaluent à outrance le regard et les mots des autres, en couvrant l’objet de leur indignation par leur propre indignation. Se montrer choqué équivaut pour elles à prouver son innocence, à se badigeonner du sang de l’agneau-victime : « Chaque fois qu’un camarade me lançait au visage, avec un regard noir, ‘sale ficelle !’ j’en avais bien pour trois jours à m’en remettre et à renifler la nuit dans mon oreiller. » (Michel Bellin, Impotens Deus (2006), p. 34) ; « Ce qui m’a frappée, c’est le mot ‘gouine’ qui vraiment m’a fait mal. » (Claude, une témoin lesbienne, dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 51)

C’est finalement l’étiquette (très homophobe) « l’homosexuel » ou « la lesbienne » ou « l’amour homosexuel » qui blesse réellement le sujet homosexuel (car cette étiquette le réduit à son désir et ne repose pas sur le Réel, ne reconnaît pas l’Humanité des personnes) plus que les regards en eux-mêmes (qui parfois sont des reflets du Réel et de l’Amour). « Je percevais, au plus profond de mes amis la morsure de l’homosexualité, cette sexualité vraiment singulière qui rentrait dans mon histoire. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 75) ; « Quinze ans plus tôt, avec une certaine horreur, j’avais qualifié d’‘homosexuels’ mes sentiments pour les hommes, précisément à la fin de ma première nuit avec un homme, un camarade de lycée. […] Je me souviens encore de ce matin conformiste des années cinquante et de la terreur qu’a suscité en moi le terme ‘homosexuel’. […] C’est d’abord comme victime de ces mots que j’ai ressenti leur capacité à blesser. » (Jonathan Ned Katz, L’Invention de l’hétérosexualité (2001), pp. 7-8) ; etc.

Dans l’article « Le Lit de Jocaste » de son essai Incestes (2001), Jacques André nous parle à juste titre de « la sensitivité de l’homosexuel, si aisément touché/blessé par les mots de l’autre » (p. 18). Dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), le romancier homosexuel Berthrand Nguyen Matoko déplore « cette excessive sensibilité » (p. 57) qui est en lui.

Il est souvent question dans les textes homo-érotiques du « pouvoir constituant du regard social » (cf. l’article « Philosophie » de Bruno Perreau, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 361), de « la puissance de l’injure » (cf. l’article « Injure » de Daniel Borrillo et Thomas Formond, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 235).

Dans son essai Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), Marie-Jo Bonnet insiste sur « le pouvoir des stéréotypes » (p. 161) et de « la projection du stéréotype du garçon manqué » (p. 164). Elle mène une guerre tellement iconoclaste contre les regards et les images que cela ressemble finalement à une guerre iconodule : « Les stéréotypes sont de puissants auxiliaires de la lesbophobie. » (p. 169)

Les personnes homosexuelles cachent mal leur complicité mi-haineuse mi-complaisante avec le « mauvais œil » (le statut de victimes que leur donne leur paranoïa et leur surévaluation des insultes qui le sont/seraient attribuées ne fera pas longtemps illusion…) : elles se mettent à accorder aux mots et aux regards le pouvoir qu’ils n’ont pas, comme si elles étaient leurs marionnettes, leurs servantes, ou qu’elles se servaient d’eux pour ne pas assumer leur propre homophobie/homosexualité/haine de soi/leurs propres complexes : « Je suis un produit de l’injure. Un fils de la honte. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 204) ; « Être gay ou queer, c’est d’abord éprouver la violence d’imposition de la norme sociale. » (Pascalou Le Brun-Cordier dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 277) ; « Je devais admettre que Proust avait raison : les homosexuels n’étaient que des parias voués à une solitude irrémédiable, des parias sur qui personne ne poserait jamais un regard aimant. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 109) ; « ‘Pédé’, c’est l’insulte la plus répandue en banlieue. Pour Kamel, ‘c’est celle qui fait le plus mal’, surtout quand on est ado, qu’on se découvre homo et qu’on refuse de se l’avouer. La préoccupation principale des gars qui grandissent là pourrait se résumer ainsi : ne surtout pas passer pour un pédé. » (Kamel, un jeune homosexuel, cité dans la revue Têtu, avril 2002) ; « C’étaient l’ironie, les blagues. Mais je ne rigolais pas, ça ne me faisait pas rire du tout. » (Micheline, témoin homosexuelle citée dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 54) ; « ‘Pedzouille’ : c’est le mot qui me faisait le plus mal. » (le marionnettiste homosexuel Philippe Robin-Volclair à propos de son enfance, pendant l’intermède de son spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde, 2008) ; « Ici, dans ma chambre de seigneur du collège Anatole-Le Braz, des fous me baptisent prétendant, ils ne savent pas ce qu’ils font, ils ignorent combien ce mot me remplit et me mord, combien il est l’exacte forme de mon délire, le lieu à envahir. […] Je ne suis pas promis, je suis prétendant, c’est une révélation. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 58) ; « J’avais un rapport tellement difficile avec les hommes qu’on m’avait toujours dit que je n’arriverais jamais à mettre le grappin sur quelqu’un. » (Corinne, femme lesbienne, dans l’émission Ça se discute, diffusée sur la chaîne France 2, le 18 février 2004).

e) La rumeur, la réputation, ou la vue : filles de l’homosexualité ?

De tout temps, la calomnie homophobe a été une arme politique. On peut penser, pendant la Révolution française, à la rumeur de lesbianisme entre la reine Marie-Antoinette et la Princesse de Lamballe. Mais, à l’évidence, les personnes homosexuelles l’ont bien alimentée, en en ayant peur, et parfois même en la devançant. « Il y a quelque chose qu’ils [les homosexuels] ne veulent pas savoir dans cette histoire de regard des autres, c’est que derrière les sarcasmes ou l’hostilité muette, il y a l’angoisse. » (Jean-Pierre Winter, Homoparenté (2010), p. 196)

En général, la rumeur, les regards, mais aussi la peur d’incarner le mythique « homosexuel », semblent avoir été de puissants moteurs de l’homosexualité : « Vers mes 13 ans, j’ai compris simplement que cette espèce d’attrait pas très conscient mais bien constant portait un nom qui était l’homosexualité. » (Édouard, témoin homosexuel cité dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 46) ; « J’ai entendu mon père dire : ‘ce garçon est pédé’. À ce moment-là, j’ai senti que je ne pouvais pas révéler à mes parents quelque chose que peut-être ils imaginaient déjà. Plus tard, j’ai essayé de le confier à ma mère, mais je l’ai entendu dire cette phrase : ‘Je préfère avoir mille filles putes qu’un fils pédé’… Je me suis retourné dans le couloir et ai éclaté en sanglots. » (José Pascual dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 144)

Le désir homosexuel a tout l’air d’être la cristallisation d’un regard de peur, la fille de l’homophobie. « Vers l’âge de 6 ans, j’entends pour la première fois le mot ‘tapette’. Mon père me répète souvent : ‘Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir l’air d’une tapette.’ Je ne sais pas ce que c’est mais je me doute que ce n’est pas correct, que ce n’est pas bien. Sauf qu’à la maison on m’identifie vite à ça. À l’école, évidemment, on me traite de tapette. » (Justin, 34 ans, abusé dès l’âge de 4 ans par son père, son oncle, et son frère aîné, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, p. 246) ; « Certains commencent à me traiter de ‘pédé’. Je ne sais pas ce que ça veut dire. […]Quand j’entends ce terme et que je devine qu’il m’est destiné, ça me fait mal même si je ne comprends pas les tenants et les aboutissants. Je décide donc de détester ces pédés qui me pourrissent la vie… » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 18) ; etc.

Par exemple, dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, Fernando Lumbreras raconte qu’il a entendu très jeune de la bouche de son père que si ce dernier « avait un fils pédé, il le tuerait » (p. 66).

De manière à la fois étonnante et déconcertante, la plupart des personnes homosexuelles donnent raison à la rumeur, à l’insulte, à l’image déréalisante, sexiste et homophobe que certaines personnes (à la sexualité tout aussi vacillante et bisexuelle qu’elles) projettent sur elles : « Une camarade qui m’impressionnait assez m’a dit de manière radicale : ‘Écoute, arrête de parler d’amies intimes ; tu es une lesbienne à 100%, un point c’est tout.’ » (Empar Pineda citée dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 164)

Le regard ou les mots ayant soi-disant « déterminé leur homosexualité à leur place » ne sont pas nécessairement objectivement méchants, pourtant. Il aura parfois suffi d’une maladresse – révélant en toile de fond une amère et inavouée haine de soi chez le sujet homosexuel qui a cherché à devenir quelqu’un d’autre que lui-même, en imitant l’homme-objet ou la femme-objet cinématographique – pour que la vexation se fige en désir homosexuel : « Au téléphone on m’appelle fréquemment ‘Mademoiselle’, parce que ma voix s’élève brusquement. » (un patient homosexuel dans l’article « Le Complexe de féminité chez l’homme » de Félix Boehm, dans l’ouvrage collectif Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 442)

Le poids de la projection sexuée, même involontaire et accidentelle, j’en ai personnellement fait les frais. Quand j’étais petit, on m’a pris pour une fille, en toute bonne foi. Une anecdote personnelle : alors que j’avais 7-8 ans, et que j’avais gentiment ouvert la porte de chez moi à un vendeur qui faisait du porte à porte, celui-ci a complimenté ma mère par un remerciement qui m’était destiné et qui a agi cependant comme un coup de poignard : « Votre gentille fille m’a ouvert la porte. »

Qui a commencé et qui est responsable de la violence des regards et des mots asexualisants, hyper-sexués, homosexualisés ou homophobes ? Tout le monde et personne : c’est avant tout un problème de relation, ou plutôt, à l’occurrence, une déficience dans la relation ; un problème aussi d’ancrage des personnes homosexuelles dans leur propre corps et réalité.

En lien avec le caractères aléatoires de la réception, j’ai remarqué combien, parmi mes amis homosexuels, la consonance/l’homophonie ambiguë de leur prénom ou de leur nom de famille, jugé par eux trop asexué, ou trop attribué au sexe qui leur était opposé, ou trop lié au monde homosexuel, les avait parfois poussés inconsciemment à faire leur coming out quelques années plus tard : « Je suis humilié de porter un prénom de fille, portable aussi par des garçons mais qui résonne d’emblée au féminin. » (Pascal Sevran dans son autobiographique Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 202) ; « J’écope d’un patronyme qui me valut de nombreux sarcasmes à l’école. Plus tard, on me demande si mon nom n’était pas un pseudonyme gay. » (Jean Le Bitoux, Citoyen de seconde zone (2003), p. 11)

Chez les sujets homosexuels, la focalisation sur le regard est souvent le signe à la fois du voyeurisme et de la paranoïa, bref, de la schizophrénie et de l’idolâtrie : « Dans les vestiaires, je regardais toujours par terre pour être sûr que personne ne m’accuse de regarder où il faut pas. » (un témoin homosexuel dans l’essai Mort ou Fif (2001) de Michel Dorais, p. 83) ; « La première chose qui me faisait souffrir, c’était d’être en décalage avec ce que je représentais pour les autres. » (un témoin transsexuel de l’essai Le Transsexualisme (2000) d’Henri Frignet, p. 80)

Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, Christian, le dandy homosexuel de 50 ans, revient sur ses souvenirs de lycée et sur son appréhension des salles d’éducation physique (la peur d’être surpris en érection par exemple), sa peur des séances de douches, où il craignait que ses regards d’homosexualité/désirants soient identifiés : « C’est extrêmement difficile à vivre […]. J’ose à peine regarder les autres. »

f) La destruction iconoclaste des regards et des mots : la collaboration molle, qui passe par l’indifférence ou l’orgueil forcé

Le pire, c’est que beaucoup de personnes homosexuelles finissent par ré-actualiser les rumeurs et les attitudes qui les ont jadis fait souffrir. « Je me demandais pourquoi les choses n’étaient pas si simples entre garçons, pourquoi la médisance avait cours dans nos esprits. […] » (Berthrand Nguyen Matoko parlant de la place des cancans dans le « milieu homo », dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 141) D’ailleurs, dans son essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), Jean-Louis Chardans critique dans les lieux d’homo-sociabilité la place prépondérante des ragots colportés par « une faune étrange, cancanière, chipiteuse, plus féminine que n’importe quelle assemblée de femmes » (p. 34).

Comme certaines personnes homosexuelles sont vexées de reproduire/d’incarner comme des moutons cette violence verbale et visuelle qu’elles ont subie, elles se mettent par fierté mal placée à mépriser à outrance le regard ou les mots des autres, à jouer l’indifférence, ou au contraire à les revendiquer comme leurs dans la débauche d’exhibition et de caricature, alors que ces derniers pourraient les faire grandir, les ramener au Réel, les ouvrir à la relation, et les renvoyer à la conscience de leurs actes. Par exemple, le peintre britannique Francis Bacon écorche presque toujours les regards dans ses tableaux. Autres exemples : beaucoup de militants homosexuels réutilisent lors de leurs manifestations publiques les mots et les symboles de mépris dont la société homophobe les affublerait. Une forme de fierté de l’insulte – qui n’est en aucun cas le détachement de l’image ou des regards, mais au contraire un attachement renforcé – est défendu par certains communautaires homosexuels, qui pensent naïvement que l’inversion et l’utilisation du stigmate valent sa disparition : « Quand il [le danseur espagnol] s’est fait insulter par les autres élèves sur le ring, il a utilisé la cadence des injures pour exécuter une danse gitane. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 162)

La destruction du regard et des mots, c’est aussi un déni de ses actes, un refus d’accéder au relationnel et d’écouter la voix de sa conscience, un refus de se rendre désirable ou d’aimer : « J’ai un peu peur d’être maltraité par les gens au moment où je suis avec ma fille. » (Darren Rosenblum, ayant eu avec son compagnon une enfant par Gestation Pour Autrui, et menant la conférence « L’Homoparentalité aux USA » à Sciences Po Paris le 7 décembre 2011) ; « Je ne regarde jamais le public, cela me ferait retomber sur terre. » (le dramaturge Copi, cité dans l’article « Copi lit sa copie, c’est du joli » de Jean-Jacques Samary, sur le journal Libération du 5 novembre 1994) ; etc. L’excuse de la violence du regard des autres est souvent un argument employé par les personnes homos qui ne veulent pas regarder la violence objective de leurs actes homosexuels. « La première fois, c’était pas très bien. Parce que j’avais peur du regard des gens. » (Amélie, 28 ans, à qui on demande comment était son premier baiser lesbien, dans le documentaire « Des Filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger)

La négativité du regard social est à l’image du mépris misanthrope/de la peur que certaines personnes homosexuelles ont initialement porté(e) à leurs pairs, au désir et à la sexualité. Souvent, elles perçoivent les yeux des autres qui leur apprennent qu’elles sont désirables et dignes d’être aimées comme une agression parce qu’elles-mêmes ne s’aiment pas assez et se refusent à paraître chastement appétissantes. « J’ai très vite renoncé à passer à l’acte parce que j’étais confrontée au regard de garçons imbus de leur supériorité et je sentais que je serais ‘baisée’ […]. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 82)

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.